文|動脈網

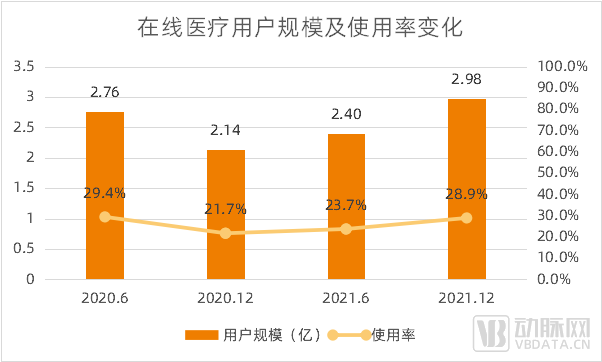

據2022年發布的第49次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示,截至2021年底,我國在線醫療用戶達2.98億人,占整體網民的28.9%;自2020年該報告首次發布在線醫療用戶數據以來,此次用戶規模創下新高。

近兩年來在線醫療用戶變化情況,數據來源:中國互聯網絡發展狀況統計報告

用戶規模的增長見證了互聯網醫療的快速發展,也成就了兩股主要服務力量。

當前,互聯網醫療服務的兩大主力包括:企業主導建設運營互聯網平臺,吸引來自不同醫院的醫生入駐,為用戶服務(以下簡稱“第三方平臺”);二是由醫院尤其是公立醫院主導建設運營,主要運用本院醫生、為本院患者提供咨詢復診及相關服務(以下簡稱“公立互聯網醫院”),當然,部分公立醫院的技術或運營工作仍有企業參與。

疫情拉快了互聯網醫療的進度條,更推動了公立互聯網醫院的建設與升級。據動脈網蛋殼研究院統計,目前公立互聯網醫院在全國互聯網醫院中約占70%,數量上已占據絕對優勢;以大三甲為代表的公立互聯網醫院運營也開始漸入佳境。

公立醫院掌握著醫生、設備、場所等核心的醫療服務要素,有著完善的線下服務能力,成為線上服務的重要支撐。隨著公立互聯網醫院成長,第三方平臺的生存空間是否會被擠壓?二者的關系一定是“此消彼長”嗎?雙方合作路徑在哪里?這些都是值得思考的問題。

占比70%,公立互聯網醫院呈現三大特征

公立互聯網醫院自2020年進入暴發期以來,至今仍未停止。

互聯網醫院在2018年以前以企業探索為主,公立醫院參與較少。不過,自2018年開始逐步進入醫院主導占多數的階段,尤其是自疫情以來,二者之間的占比差距更大。動脈網蛋殼研究院根據公開資料梳理的互聯網醫院信息顯示,公立互聯網醫院已占互聯網醫院整體的70%。

同時,與2020年疫情時期以技術平臺建設為主相比,公立互聯網醫院再次升級,服務類型日漸豐富、服務量逐漸增長,目前已在醫療服務體系中發揮了重要價值。動脈網此前在《互聯網醫院成標配,公立醫院的十大線上診療流量密碼》中已經梳理了一批亮眼的運營數據和經驗。

整體上看,現階段的公立互聯網醫院呈現出以下特征:

首先,能更好地為患者解決報銷問題。

這主要體現在醫保支付接入方面。

公立互聯網醫院整體上是將部分線下患者遷移至線上,醫保費用本質上也是左手挪到右手。作為本就是醫保定點的公立醫院來說,其互聯網診療服務無論是簽訂補充協議,還是打通相應的接口,都有著更暢通的渠道。在疫情緊急期間,北京、上海等地部分醫院甚至在互聯網醫院上線的同時,醫保支付同步上線。

據動脈網進行的一項調研顯示,醫院主導的互聯網醫院中,已有53%可實現醫保支付。醫保成為公立互聯網醫院吸引患者的一大優勢。未來,隨著公立互聯網醫院醫保覆蓋病種、脫卡支付范圍擴大,這項優勢更為明顯。

其次,基于單體醫院的就診閉環形成,可實現線上線下服務有效銜接。

公立互聯網醫院有完善的線下服務作為支撐,包括檢驗檢查、治療、住院等,這些項目的優勢已經體現到了線上服務中。

例如,線上自助開具檢驗檢查單已成為公立互聯網醫院服務量較高的項目。華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院2021年線上服務患者超百萬人次,自助開單量就達56.7萬人次。2021年,湖南省兒童醫院線上復診量為1.1萬人次,自助診前化驗就達到17.6萬次。患者無論在線上還是線下就診,醫生都可調取這些檢驗檢查的報告。

在各類服務項目基礎上,公立醫院能夠形成單體醫院的線上線下就診閉環。在閉環內,線上咨詢復診、線下檢驗檢查、線下面診或治療等環節連接起來;且這些環節同屬醫院體系,能最大化實現數據互通,為患者帶來無縫銜接的就診體驗,既減少患者到院次數,又能基于全面、真實且方便獲取的數據實現充分的醫患溝通。

最后,以大三甲為代表的公立互聯網醫院標桿出現。

除了廣東省網絡醫院、浙一互聯網醫院、山東省立三院等較早的醫院之外,公立醫院在互聯網醫療新政推動、疫情催化下,又出現了一批標桿,例如,四川大學華西醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院、北京大學腫瘤醫院等。

新一批標桿大多是全國頂級三甲醫院,本身有著較高診療水平,專家名醫云集,患者范圍覆蓋全國各地,線上服務的便捷更加明顯;患者中,疑難重癥患者比例高,復診需求旺盛;同時,大型醫院也有更充足的資金投入互聯網醫院建設和運營。

這些標桿醫院提供了線上線下融合的診療服務,切實解決患者長途跋涉就醫難問題,為患者節省了開支,其服務效果也在運營數據上體現出來。例如,華西醫院互聯網醫院管理辦公室協調院內醫療質量安全管理部、臨床藥學部、信息技術服務部、對外拓展部、財務績效管理部等的工作,為患者提供線上線下融合的服務;目前線上日均診療量已達2500人次左右,檢驗檢查開單日均3000多人次,在門診整體服務量中占較大比例。

但在良好發展勢頭另一面,公立互聯網醫院也體現出短板:受醫保政策限制,無論哪種級別的醫生均按普通醫生收取診費,醫生和醫院積極性有限;實現了醫院本身線上線下就診閉環,閉環外患者就診的便捷度還不高,大多數情況下,未在醫院相應科室線下就診,便無法在線上復診,互聯網價值尚未充分體現;大三甲醫院固然走在了前列,但不少其他醫療機構的互聯網醫院還處于建而不用的狀態。

公立醫院與第三方平臺的“雙向奔赴”

針對公立互聯網醫院的短板,已有第三方平臺與公立醫院產生良性互動:公立醫院醫生入駐第三方平臺,成為平臺提供服務的基礎,也獲得相應回報;第三方平臺經過多年積累,患者覆蓋面廣,從公立互聯網醫院的就診閉環之外為其導流,甚至直接參與到公立互聯網醫院運營中。

專家積極性高,帶動年輕醫生入駐第三方平臺

以往我們在談論醫生上線積極性時,從理論上認為專家名醫的積極性并不高,因為他們已經有飽和的線下工作,無暇再提供線上服務。事實果真如此嗎?

近期發表的一項數據研究打破了這一認知。2022年,北京大學、帝國理工學院以及哈佛大學的研究人員在衛生政策國際權威期刊 Health Policy and Planning發表了封面研究論文Understanding online dual practice of public hospital doctors in China: a mixed-methods study。論文研究了我國公立醫院醫生在第三方平臺多點執業的情況。

公立醫院醫生在互聯網醫療平臺注冊服務的情況,來源:Health Policy and Planning

文章選擇了好大夫在線、春雨醫生、微醫、平安健康這4家成立較早、醫生規模較大的平臺,以其注冊醫生作為研究樣本。論文指出,全國至少已有16.51%的醫生在互聯網平臺注冊提供服務。

從醫生級別維度來看,全國大約有33.49%的公立醫院主任醫師在互聯網平臺注冊提供服務,副主任醫師上線比例約為21.5%;主治醫師和住院醫師比例略低。

結合區域維度,在北京、上海、廣州等醫療資源集中的地區,公立醫院主任醫師上線比例均在70%左右,副主任醫師上線比例在40%到50%之間,主治醫師和住院醫師也有較大比例已經上線;線上多點執業更多集中在大城市公立醫院醫生群體中。

動脈網認為,這些數據至少可以說明兩個問題:

第一,從數值上來看,醫生級別越高、數量越少,若在醫生級別之間進行比較,高級別醫生上線數量自然會比普通醫生數量少。但是,從各級別醫生上線比例來看,上述數據仍從另一個角度改變了我們的認知:即使專家級醫生工作忙碌,社會地位、收入都已達到一定水平,仍有著較高的上線積極性。

主任醫師、副主任醫師在一定程度上代表了優質醫療資源,他們中越來越多人認可互聯網醫療平臺,對年輕醫生也有帶動作用。事實上,不少平臺實行的醫生團隊接診模式,就是專家名醫帶領下級醫生提供服務的模式。獲得越來越多醫生資源,是第三方平臺發展的基礎。

第二,上述研究數據取自疫情之后,也就是公立醫院開始大力建設互聯網醫院之后;其中,廣州互聯網醫療發展原本就較早,北京上海受疫情影響,公立互聯網醫院發展迅速,大批頂尖醫院加入。在這樣的背景下,北上廣的醫生,尤其是專家,仍保持著較高的上線率,這意味著公立互聯網醫院并沒有“搶走”醫生。

此外,不同級別的醫生在第三方平臺接診,在滿足了患者不同層次需求的同時,也能獲得與其資歷、診療水平相對應的收入。

第三方平臺為公立醫院精準導入閉環外患者,醫生入駐互聯網醫療平臺后能收獲什么?

從直接收益來看,可獲得精準患者和線下收入的增長。

2021年,首都醫科大學公共衛生學院針對醫生在第三方平臺開通在線醫療服務產生的影響進行了分析。結果顯示,在第三方平臺開通個人主頁的醫生較未開通的醫生,其年門診量增加了748人次,年診療收入提升了27.55%。

另一個案例是,上海兒童醫學中心在已有自建互聯網醫院的情況下,主治以上的醫生仍有80%在第三方平臺開通服務。院長張浩曾提到,醫生在第三方平臺接診的同時,醫院還將掛號與第三方平臺打通,可實現精準的患者導流。比如,患者通過第三方平臺問診后,如有需要,可直接點擊預約鏈接,實現精準預約。2021年,醫院的精準預約患者創下歷年最高值,張浩認為,很大原因就是醫院與第三方平臺打通掛號通道,由醫生線上接診導入。

好大夫在線創始人兼CEO王航認為,公立互聯網醫院首先是一種應急能力儲備,保障特殊時期基本醫療服務不中斷;對于三級醫院來說,日常的線上復診業務,應該是保障疑難重大病例的連續性治療問題,而非常見病、慢性病的普通復診。第三方平臺的主要定位是線上基層醫院:首先,運用自身擅長的互聯網技術擴大患者覆蓋;其次,盡可能觸達更多醫生,通過AI分診、直播、義診等方式精準篩選患者,并讓醫生能將患者轉診到自己所在的醫院;第三,做一些低風險的常見病、慢性病線上復診。

“雙方的合作關系,就是基層醫院和專科醫院、綜合醫院之間的關系,也類似上下游產業鏈的合作關系。”王航表示,二者合作重點是篩查轉診,這可能是未來網絡社會的線上分級診療體系。

從間接獲益來看,在第三方平臺的親身實踐,將成為自建互聯網醫療服務的經驗。上海兒童醫學中心院長、小兒心臟外科大夫張浩,中國醫科大學附屬第一醫院智慧醫院管理部主任、泌尿外科副主任宮大鑫,他們都是第三方平臺多年的醫生用戶,在公立互聯網醫院熱潮來臨后,又成為自建互聯網醫院的管理者。據了解,這些資深互聯網醫生開拓本院互聯網醫療服務時,在醫生個人主頁、碎片時間利用、患者就診流程等方面,都借鑒了第三方平臺的做法。

共建運營,第三方平臺與公立醫院優勢互補

互聯網醫院的運營涉及到市場開拓,如何吸納患者,僅靠醫院自身會存在各種困難。目前,大型互聯網醫療平臺大多布局了與公立醫院共建運營互聯網醫院的業務,進行合作模式的嘗試。

第三方平臺與區域內各級醫療機構進行線上線下的資源重組,是其中一種嘗試類型。

“疫情非常時期,平臺型互聯網醫院充分展現了資源調配、精準服務的優勢。也是在這個時間點上,國家醫保基金出臺政策,醫保規模化購買互聯網醫院的數字醫療服務。”微醫創始人、董事長兼CEO廖杰遠總結稱。

在廖杰遠看來,處在新的發展機遇期,當下和未來一個時期互聯網醫院的關鍵價值“落點”,就是互聯網醫聯體,由第三方平臺與各級醫療機構共同組建;互聯網醫聯體為大醫院分擔壓力、為基層醫院提升能力、為醫保和商保支付提高效能,并為供應鏈提升效率,探索建立中國式的健康管護組織(HMO),還展現出極具想象空間的商業價值和開拓潛力。

針對公立互聯網醫院運營能力不足的問題,第三方平臺還可參與補充運營人力,整合院外資源,為醫院完善診前診后服務。

微脈創始人裘加林表示,國家對公立醫院高質量發展提出了高要求:抓好精細化管理、提高醫療服務質量及效率,從規模擴張轉向提質增效。那么,原有互聯網醫院在“有”的基礎上如何“用”好?這成為接下來最重要的發展點。

“第三方平臺與醫院共同借助‘互聯網+全病程管理’模式,在患者與醫院、醫護之間建立持續的連接,實現對有限醫療資源的高效率運營,為醫生提供技術支持及管理路徑,把單次隨機的就醫服務變為周期性的、定制化的主動管理。”裘加林稱,通過該模式實現對患者診后、檢后、術后、院后的跟蹤與管理,提高患者依從性,同時也能促進醫院提升醫療服務性收入的占比。

“公立醫院自建互聯網醫院成本較高,依托于第三方或與第三方合作,可能會讓建設成本分攤,但雙方所追求的公益性和利益性之間的博弈,對互聯網醫院的發展可能會有一定的制約。”華西醫院互聯網醫院管理辦公室主任武永康認為,“具體怎么建?不同醫院需要按需求和自身情況綜合考慮采取適合自己的建設運營模式,也許可以探索不同醫院按照各自的需求、定位、目標,以及線下運營情況,構建互聯網醫院建設數據模型,通過不同參數的計算得出適合這個醫院的建設模式。”

武永康表示,無論如何,互聯網醫院建設在前期大家都是“小白鼠”,部分項目可能失敗,但成功的項目就會成為先驅和引領,因此,需要大家一起努力探索并積極溝通,降低探索成本,促進全國互聯網醫院快速健康發展。

整體而言,公立醫院為第三方平臺提供了最基礎的服務力量,第三方平臺則回饋以患者流量、運營能力等,雙方并未產生直接意義的“此消彼長”,而是相互成就的“雙向奔赴”。未來相當長一段時間,最重要的任務是共同加快互聯網醫療服務的滲透率。

合作機制尚未成熟,探索方向在哪里?

當然,不可否認的是,當前仍有不少公立醫院對第三方平臺持觀望或排斥態度。動脈網從與公立醫院的交流中了解到,其顧慮主要來自幾個方面:平臺的專業度,是否會因為過度逐利而影響公立醫院的公益性,以及是否能切實發揮醫療服務價值。

目前,公立互聯網醫院與第三方平臺的合作機制還不成熟,而這些顧慮也成為了合作機制建立的障礙。針對這些顧慮,第三方平臺應該如何應對?動脈網認為主要有以下幾點。

提升第三方平臺專業度和規范程度。

醫療有著極高的門檻,互聯網醫院開辦和執業也已有了一系列政策進行約束。不過,在公立醫院看來,第三方平臺除了注冊醫生之外,其他從業者背景各不相同,專業度不足,醫療流程不夠規范。即使公立醫院有意向引入第三方平臺,也不敢貿然合作,因為擔心由不規范帶來的安全風險。

2021年國家衛健委發布的《互聯網診療監管細則(征求意見稿)》提出,互聯網診療由依托的實體醫療機構開展線上線下一體化質控。雖然新規尚未正式出臺實施,但這也對線上診療的規范性提出了更高的要求。如果第三方與公立醫院共同建設運營互聯網醫院,就要與其進行一體化質控。

此外,在《互聯網診療監管細則(征求意見稿)》之前,互聯網醫療相關政策暫未對病歷資料保存做單獨要求。實踐中,部分互聯網醫療平臺便忽略了這一環節的重要性。而公立醫院則參照線下門診規定,規范線上服務病歷資料的留存。在公立醫院管理者看來,互聯網醫療本質上是醫療行為,在沒有單獨規定的情況下,就理應參照已有規定進行,這也是專業和規范的體現點之一。

總體來說,在已有成熟監管體系的情況下,公立醫院始終緊繃著醫療安全這根“弦”,而一些第三方平臺還有所欠缺。因此,無論是從行業規范本身要求,還是與公立醫院的合作需求來說,第三方平臺都應以更高的標準進行從業規范。

2021年以來,醫聯、京東健康等企業開始聯合醫學專家,建立相應疾病的專家共識,為互聯網診療和疾病管理制定標準,有望成為行業規范化的方式之一。

探尋公益性與營利性的平衡點,實現互補。

第三方平臺的長遠目標是實現盈利、賺取利潤,這無可厚非,而公立醫院則要堅持公益性。雙方合作過程中,探尋平衡點尤其重要。

浙江省臺州恩澤醫療中心與第三方平臺合作開展了互聯網醫療服務,至今已有5年。2021年年底,恩澤醫療中心開展了互聯網醫院專項工作調研,創新服務產品的商業化,就是調研中發現的問題之一。

如何破解?臺州恩澤醫療中心主任陳海嘯建議,需利用好現有法律法規,構建有利于長期合作和可持續發展的組織架構,以合同為基礎規范利益和風險的共擔機制;建立社會化的規范審計制度,及時發現互聯網醫療經營中的問題并共同解決,以提升合作雙方的風險防范和合規經營能力;服務主體,即醫務人員獨立成立服務公司,成為主要利益相關方,對醫院和第三方互聯網平臺的經營方向、服務項目具有明顯的導向性,有利于充分發揮醫務人員的主體作用。

最后,建立特殊時期的“急救通道”。

這主要是基于疫情等緊急情況的考慮。事實上,疫情期間,無論是公立互聯網醫院還是第三方平臺,已經盡其所能,為患者解決復診送藥等問題——盡管這些努力無法面面俱到,因為從結果上看,無法滿足全部需求。

政策層面規定互聯網診療只能復診,互聯網醫院在診前須知中也有提示,若患者病情緊急,請立即前往線下醫院就醫。基于政策框架、患者需求頻次等原因,互聯網醫療行業也一直將慢病復診、慢病管理等作為業務主力。

然而,面對緊急需求,互聯網醫療還能做得更多嗎?近日,在中國醫療保健國際交流促進會互聯網醫療分會主辦的新冠疫情科學防控專家研討會上(線上會議),上海市兒童醫院院長于廣軍提到,2022年運營互聯網醫院遭遇的最大問題不是醫療,而是藥品保障。“物流問題最突出,為互聯網醫院帶來前所未有的壓力,我們不得不讓醫院藥學部組織志愿者配送。”

目前,上海市兒童醫院正在與更多藥品流通企業以及互聯網平臺企業合作,應對藥品配送所面臨的問題和挑戰。同時,于廣軍建議,要加快建立電子處方流轉的平臺,解決藥品供應鏈的瓶頸;設立互聯網就醫熱線,對接急診急救的求助需求,指導患者及家屬做好準備工作,并提高患者的直接觸達率,指導其使用互聯網醫院。

面對緊急保障需求,第三方平臺在院內醫務人員和工作人員緊缺的情況下,可運用醫療資源覆蓋廣泛的特點,為患者對接所需資源。

當前,各行各業均加入了數字化轉型浪潮,互聯網醫療本質上是醫療服務的數字化轉型。然而,醫療服務并非純粹的技術問題,它涉及了眾多人、事、物,又有著復雜的流程與交互,數字化轉型絕非一朝一夕、或依靠單一力量可以完成。相信公立互聯網醫院的發展之路,也一定有第三方平臺力量的施展平臺。

*參考資料:

Duo Xu, Jiajia Zhan, Terence Cheng, Hongqiao Fu*, Winnie Yip. (2022). Understanding online dual practice of public hospital doctors in China: a mixed-methods study, Health Policy and Planning, czac017, https://doi.org/10.1093/heapol/czac017

玖九, 陳海嘯, 全宇, 等. 醫院如何高效利用第三方互聯網平臺?[J]. 中國衛生人才,2022(02): 27-33.

馬騁宇. 開通在線醫療服務會影響醫生的線下服務量及診療收入嗎? ——基于 PSM-DID 模型的實證研究[J]. 中國衛生政策研究,2021, 14(9): 47-53.