文|人間像素

離開地球,是什么樣一種體驗?

答案很少有人知道,因為世界上只有極少數人曾經飛離海拔 100 公里的卡門線,抵達太空。

普通人大多不理解為什么要離開地球——但 12 億網民每天打開微信,看到的是人類探索外太空的第一項成果:一張地球滾圓的照片。

這張微信登錄頁面的素材是一幅名為《藍色彈珠》的地球攝影作品,拍攝于1972年12月7日,阿波羅17號運行至距離地球45000公里處,當時太空船正背向太陽,宇航員拍下了一張清晰的地球照片。

2017 年9月,微信登錄頁面的上的地球悄悄變了模樣,換成了“風云四號”拍攝的高清東半球云圖,人們看到的畫面從非洲大陸變成了華夏大地的河山風貌。

風云四號衛星由中國航天科技集團公司八院抓總研制,它的交付標志著我國靜止軌道氣象衛星觀測系統實現了更新換代,對于保證我國靜止氣象觀測業務的連續、可靠和穩定運行,提高我國航天事業和氣象事業的國際地位和影響力具有重大意義。

太空探索永無止境。

雖然微信登錄頁面上“風云四號”拍下的云圖只展示了四天,但中國自主研發的人造衛星不斷有新的突破。4 月24 日是第七個中國航天日,我們記錄下三位民用航天人的故事,在大宇航時代,他們的現在與未來,都是星辰大海。

“火種一號”成功發射

北京時間 2021 年 12 月 17 日,“華羿一號”火箭升空。這個由陜西省第一家商業火箭公司研發的亞軌道火箭上,搭載了“靈巧號”實驗衛星和“火種一號”空間生物載荷裝置,后者裝有用于科研的小鼠干細胞。

發射幾天后,“火種一號”背后的公司——火箭派的創始人程巍在朋友圈里開玩笑說,“前幾天打上天的是細胞,以后我要升級,把大閘蟹,生蠔,陜北,皮皮蝦……都打上天。這樣以后載人航天的時候,天上才能好吃好喝。”

生物載荷是目前商業航天最具備發展前景和可操作性的應用領域。根據麥肯錫全球研究所調查,國際空間站上目前完成的超 3000 項試驗業務中,生物醫藥領域占比高達 60% 以上。

這一領域不但試驗數量多,而且從基礎研究就做到了規模化的商業應用。國際生物制藥巨頭默沙東、禮來、安靜、阿斯利康等均利用太空平臺進行商業研發,一批初創生物高技術企業也加入進來,在生物芯片(類器官)、人造器官(如人造角膜、人造血)、蛋白研究(抗體、酶、結晶等)、免疫細胞、癌癥治療、疾病模型等領域形成了活躍產業。

而這只是商業航天探索的其中一個方向。

2015 年,商業航天的政策放開。國務院 60 號文提出,鼓勵民間資本參與國家民用空間基礎設施建設。過去五年來,國內活躍的商業航天企業數量已經超過 300 家。

他們躍躍欲試,正在為未來的大宇航時代做準備。

省錢做衛星,讓更多科研項目“上天”

政策開放那天,楊峰和他幾個關注航天的朋友第一時間聊了起來。他們一直以來不斷討論、準備、打算做的事情,終于到時候了。

自從伊隆 · 馬斯克的 SpaceX 在 2008 年成功發射了世界上第一枚由私人投資的火箭獵鷹 1 號,楊峰的心就動了。中國的 SpaceX 什么時候出現?會長成什么樣?我們可以做什么?

這些私下的、自發的討論真正開始是在 2011 年。當時,楊峰正在經營一家自己幾年前創辦的軟件公司,公司的業務是給國有航天的一些單位做地面測試提供支持。(由于航天科研的保密性質,它們和互聯網是隔絕的,因此大量的設備需要手動輸出數據)但這項服務在航天領域中,屬于邊邊角角。楊峰的愿望很樸素:“我希望自己的公司是一個能為社會創造價值的公司,是一家大公司。”

于是,他和幾位航天圈內的朋友開始形成一個小組,他們會定期開會,交流各自看到的商業航天進展。討論往往圍繞一個問題展開:如果中國開放商業航天,可以做一家什么樣的公司?這個公司應該怎么干?

初步的想法是自己發射衛星。

世界上第一顆衛星升空在 1957 年,蘇聯的拜科努爾航天中心向太空發射了第一顆人造衛星“斯普特尼克 1 號”。但這顆衛星基本上什么也做不了,它重達 83.5 公斤,光是維持自身在太空的正常運行就已經到了重量極限——接下來的幾年,其他國家發射的衛星雖然形狀材料不同,但共同點就是重而昂貴。

到了 2014 年,民營航天公司 Planet Labs 設計的衛星已經只有 4 公斤重,主機尺寸 10×10×30 厘米,看上去只有一個面包的大小。2018 年美國加州大火的時候,Planet Labs 運營的衛星群就憑借數量的優勢,對火災發生地區進行了更高頻率的觀測,幫助協調了救災。

聽說楊峰和幾個朋友要干小衛星——那時候,他們還沒想好衛星發射上空之后能做什么——很快就有科研人員跑來找他們,“如果你們要搞的話,到時候能幫我們的項目做實驗嗎?”

中國的航天資源稀缺,有大量的科學家排著隊想在太空做實驗,但沒有機會。這家公司后來的首席技術官,楊峰的好友任維佳曾在中科院工作,先后參與了從神舟三號到神舟八號6艘飛船,天宮一號、天宮二號兩個空間實驗室以及空間站等任務。任維佳見過大量的項目因為沒有上天的機會而擱置。他們決定,自己的衛星可以為“國家隊”暫時照顧不到的科研項目提供服務。

2016 年,天儀研究院正式成立。在取名上,楊峰也發揮了一點小心思。“研究院”聽起來不像商業公司,這對一家初創團隊來說有不小幫助。沒多久,天儀就發射了中國第一顆由民營企業研發的衛星“瀟湘一號”。

為了節約成本,他們用工業級的材料替代軍工級材料,比如把汽車貨架應用到衛星上。這條路不好走,因為一開始沒人干過,要如何保證不出問題還能把衛星送上天,楊峰和他的團隊花了無數的日夜測試、迭代和升級。

NASA 前工程師 Pete Klupar曾經感慨,“黑莓手機都比微型衛星功能多,擁有更好的傳感器和處理器。”過去十年,能讓衛星成本降低的一大原因是消費電子產業的發展。某些低成本的衛星甚至會使用改造過的手機主板。

天儀沒有使用改造過的手機主板,倒是把手機攝像頭“綁”上了衛星。

天儀衛星搭載 1 億像素相機拍攝的“地球”

“航天級攝像頭很貴,幾十萬一個,我們覺得這玩意跟手機攝像頭沒有區別,后者幾乎不要錢。”楊峰說,兩年前,他們剛好需要一個攝像頭在衛星上拍攝衛星機構的表現,就促成了和小米的合作。

2019 年,小米手機的一枚攝像頭通過天儀研究院發射的衛星來到太空,用一億像素拍攝地球,這成了一次不錯的市場宣傳。

但為什么要用一億像素拍攝地球?小米公司想要借此表達手機像素從 9000 萬到 1 億的區別,天儀則希望更廣大的消費類用戶參與定義商業航天。

這就和計算機、照相機一樣:性能上當然是臺式計算機和單反相機獨占鰲頭,但是信息時代的開啟卻來自于大量廉價、普及、輕便的個人終端應用。商業小衛星就像快速發展的手機技術一樣,適合于更廣泛的市場需求,成本越來越低、性能還越來越好。

截至目前,天儀研究院已經為中科院、航天科技集團、清華大學、廈門大學等幾十家科研院所、大學和企業提供了短周期、低成本的小衛星研制和數據應用解決方案,一顆衛星的造價可壓縮到 100 - 300 萬元人民幣。

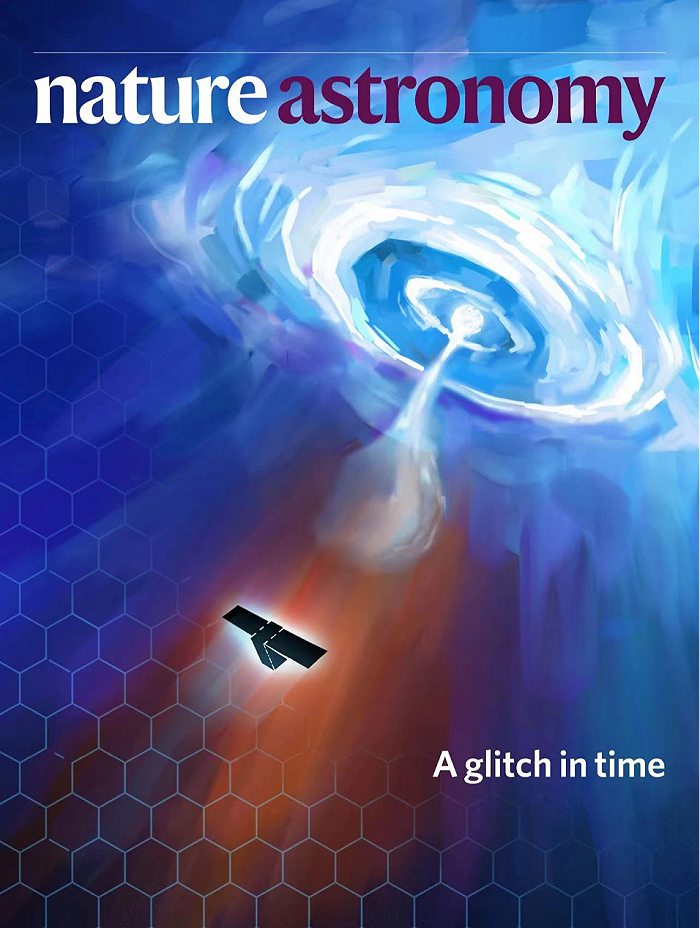

利用天儀衛星完成的科研成果,已經兩次登上國際頂級科學期刊 Nature 雜志。

清華空間項目“極光計劃”對蟹狀星云進行觀測的藝術表現圖登上《自然·天文》雜志封面 / 天儀研究院設計供圖

成立六年,天儀累計發射了 25 顆衛星,完成了 14 次太空任務。

楊峰說,他的內心磨得很平。對他而言,從事航天領域從來不是一件需要每天激動的事——“我的理想是讓衛星像用電一樣方便。最困難的時候永遠是在未來。”

天儀研究院主攻的另一個方向是擁有合成孔徑雷達的遙感衛星。普通光學衛星的“眼睛”會被云層阻擋,而遙感衛星不受天氣影響,在災害事件——比如地震、山體滑坡、洪澇、乃至戰爭發生的時候,能夠第一時間獲取地面圖像。

2020 年,天儀發射了第一顆國產商業合成孔徑雷達衛星海絲一號,填補了中國商業 SAR 遙感衛星的空白。今年 2 月,海絲一號拍下了俄烏戰區的照片,并第一時間傳回了人類創造的最大飛機“安-225“大型運輸機損毀的情況。

發射這個環節只是衛星整個生命周期的第 51 步——升上太空之后,開始為地面上的人提供服務,衛星的使命才剛剛開始。

截至 2022 年 4 月,海絲一號衛星已在軌穩定服務超 16 個月,獲取影像數萬景,多次參與國家級任務,并為應急管理部國家減災中心、自然資源部國土衛星遙感應用中心,包括聯合國等相關機構多次獲取災后的第一批衛星影像。包括 2021 年山西暴雨期間,海絲一號衛星在 6 小時內完成應急服務響應流程,獲取了山西祁縣、清徐縣災后第一批衛星影像;2022 年湯加海底火山地震期間,海絲一號衛星也充分展示出了SAR衛星全天時、全天候的強大對地成像能力,應急拍攝湯加火山災后的影像。

讓火箭像航班一樣頻繁發射

2021 年 7 月 20日,亞馬遜公司創始人杰夫·貝索斯搭乘其太空探索公司藍色起源(Blue Origin)航天器,成功進入太空并安全返回。

飛船上一共有四個人,除了貝索斯和他的弟弟馬克·貝索斯、還有 82 歲的前宇航訓練生沃利·馮克(Wally Funk)——她作為“榮譽乘客”受邀登船,馮克在 1960 年代曾接受過宇航員培訓,但因當時美國政府、軍方和太空總署對女性成為太空人態度保留,馮克最后沒能進入太空。和她一起接受培訓的女性最后都沒能進入太空。

還有一位付費的乘客。荷蘭的學生奧利弗·戴曼,他的父親是一家私募股權公司的創始人與CEO,藍色起源沒有透露這張太空船票的價格。而這張船票,也意味著真正的“太空旅游”出現了。

那天,火箭派的創始人程巍和中國空間科學學會理事長吳季,星河動力創始人劉百奇做了場直播,專門聊貝索斯這次的發射。程巍說,在貝索斯打開艙門出來的那一瞬間,“確實覺得我們見證了歷史。”

“如果 82 歲的老奶奶都能去,說明咱們也都可以。”程巍說。

對于上太空這回事,程巍從小就有一種奇怪的信念感,覺得自己冥冥之中可以做宇航員。

和很多有過這一模糊想法的人的區別,是程巍真的在往這個方向前進。

進入航天領域之前,程巍完全是個外行。在國外留學時期,程巍和朋友合伙創辦了一家游戲公司做網游私服。這家公司后來轉型游戲代理,其中最有名的是《穿越火線》。

到了某個階段,他決定賣掉公司,獲得了第一桶金。程巍又開始做投資人。程巍承認,自己可能并不是一個好投資人,但對那個階段的他來說,做投資既能看到更多的東西,同時又能一邊尋找新的人生方向。也是在那段時間,他對能源、生物醫藥等領域的深入了解,少年時期的太空夢又開始生長。

為了這個夢想,他開始學習飛行、潛水,開始挑戰珠峰。他發現,年齡不是成為一名宇航員的限制。他們一般要經過長時間的訓練,往往從經驗豐富的飛行員中挑戰。“所以我是有機會的。”

當你問他,每次潛到更深的海底,爬到更高的山的時候,你會覺得離太空更近了嗎?他說,每次探索地球一處新的角落,他對太空的好奇就更深。“因為我依然不知道上太空會是什么感覺。”

在英語里面,“Rocket science(火箭科學)”可以用來形容一件事非常復雜、困難重重。這正符合真實的火箭研發——它是一項巨大的系統工程,涉及結構、電力電子、精密制造、能源化工等多個領域。

全世界范圍內,真正能發射火箭的國家不足十個,更不論商業公司。但程巍打算挑戰這個任務。

由于造火箭是一個投入更大、更難的事,程巍并非在政策開放的第一時間進入航天領域。在觀察了初期一些公司的資本注入、發展情況后,他決定真正開始做自己的火箭公司。

火箭派成立之初,程巍就找到中國空間生命科學的泰斗莊逢源院士擔任聯合創始人。公司的運載火箭研發團隊全部來自航天員所。不同于傳統航天業先造火箭,再考慮帶什么上天(載荷)的思路,民營的火箭派一開始就從生命科學的科研需求出發,“以需求定義載荷”。

“航天商業化現在不是哪一項工作做不到,比如螺絲沒擰緊,而是每一塊都需要提升,每一處成本都需要下降,可靠性需要保障。我們要攻破的是一個系統,一套完整的解決方案。”

程巍說,火箭派的使命是讓生物載荷的火箭能夠實現“航班化”,像飛機一樣日常將火箭發射升空。

2022 年,火箭派計劃完成六次以上空間試驗發射任務,2023 年,火箭派計劃國內首發星箭一體化液氧甲烷火箭“達爾文二號”。

“現在的痛苦不算什么,要站在更高的地方看到更多”

據說藍箭航天 2015 年剛成立時,創始人張昌武去見投資人,被問到最多的 3 個問題是——火箭能不能造出來?國家讓不讓發射?發射場能不能用?

藍箭航天是國家開放民營航天后最早一批成立的公司,也是國內第一家取得全部準入資質的民營運載火箭企業。等到藍箭航天終于取得保密資質,可以申請火箭發射許可,公司已經成立第三年。

2018 年 10 月,“朱雀一號”首飛,發射后飛行正常,一二級工作正常,整流罩分離正常,但三級出現異常,所搭載衛星未能入軌。

失敗和阻力是司空見慣的。行業興起之初,細到一個申請材料里面的型號名、經費來源、主管單位仍然是針對國家體系設計的。要在這樣的情況下從零創辦一家企業,顛覆一個傳統的行業,每一家公司和參與其中的人,都使出了全力。

有時候,困難會以瑣碎的面貌出現。剛從北京搬回長沙的時候,天儀研究院請來了北京一個更熟悉實驗室構造的團隊來改造辦公樓——據說這里的上一任租戶是御泥坊。打算造衛星的公司就這么安頓下來。但南方的氣候潮濕,從北京來的施工隊完全不適應,工期拖長了大半個月。

看綜藝節目《脫口秀大會》的時候,有一個前教培機構英語老師的段子讓楊峰很有共鳴。“很難見到一個人,既沒有事業、沒有錢的同時,還沒有時間。”自從開始創業做衛星,楊峰經常忙到沒時間陪伴家人。每一次他覺得焦慮痛苦的時候,就會想一想馬斯克當年遇到的,“現在的痛苦就不算什么。”

盡管“朱雀二號"的發射還沒有明確的時間表,但張昌武很有信心。他在去年接受媒體采訪時曾放出豪言:“應該說,在世界航天未來兩年的發展中,非常重磅的一次發射就是朱雀二號的發射”。

而就在不久前,天儀的第二顆 SAR 衛星“巢湖一號”也上天了,這標志著天儀在國內率先實現國產 SAR 衛星批產組網和在軌商業化運營。

“很多人問我,你們搞衛星這么高大上的行業,怎么實驗室和辦公室還是那么簡陋。”楊峰在最近的視頻號里與粉絲們探討“創業里子重要還是面子重要”這個問題,雖然楊峰沒有給出明確的回答,但是隨著天儀的衛星一個個上天,技術一次次取得突破,答案顯而易見——

路漫漫其修遠兮,商業航天人的每一分錢都花在刀刃上。“都花在衛星上。”

對商業航天人來說,航天的魅力不言自明。比起那些過去工作了一輩子才看到一次空間站上線的老航天人,未來他們會不止一次收獲自己所付出的:站在更高的地方看到更多。