文|開菠蘿財經 蘇琦

編輯|金玙璠

4月22日,在美上市一年后,知乎在港交所上市。

不同于阿里巴巴、京東、B站等在港股的二次上市,知乎采用雙重上市方式登陸港股,沒有募資目的,其共發售來自早期投資者的2600萬股公司A類普通股,不增發新股。

因此有業內人士稱,知乎此舉意在脫離目前中概股普遍面臨的價值低估和退市風險。

環境因素外,知乎被低估還與社區變現難這一行業困境有關。作為“社區三杰”,知乎和小紅書、B站常被放在一起比較,且被認為“賺錢難”,好像做內容和求變現天然是一對冤家。而相比B站、小紅書上一些用戶鼓勵創作者“恰飯”,知乎的商業化似乎更加艱難。

知乎也一直在努力嘗試做廣告之外的變現,從知識付費、直播帶貨再到教育、電商。直到2020年開始做“內容商業化解決方案”,這一業務在2021年為其帶來了近10億的收入。

知乎的“進化”,離不開內容屬性和社區生態。專業內容奠定社區生態,社區生態提升后繼續吸引答主和用戶,在正向循環中,“內容商業化解決方案”在知乎的土壤里快速生長。

在港股上市當天,知乎的創始人、董事長兼CEO周源在知乎發文稱,將把“社區生態第一”立為公司今年的戰略,而沉淀12年、擁有獨特調性的問答社區,就是知乎穿越周期的根基。

不少投資者稱,如果知乎能持續在用戶增長和內容質量的平衡中,穩扎穩打地進行商業化,未來業績增長值得期待。

做內容社區,先要“慢”

周源在知乎發文稱,知乎的核心競爭力在于其內容生態。但知乎整整花了12年,才成為他口中“相互傳遞、相互啟發和相互影響的社區生態”。

不少人好奇,知乎為什么這么“慢”?

首先,知乎在早期為培養用戶對知識付費的接受度,花了很長時間。一位接近知乎的業內專家在接受Third Bridge訪談時稱,知乎成立于2010年,前期為教育市場,一直以沉淀和求穩為主,直到2018年整個知識付費賽道開始火熱,同時期出現了諸多類似喜馬拉雅和得到的玩家。

面對越來越多的音頻玩家,彼時的知乎,越發確認要堅持圖文社區形態和專業內容調性。“知乎的社區形態在市面上具有獨特性。現在其他平臺很難再以長文起家,做一款知識問答社區產品。”上述專家稱。

其次,知乎是一個問答社區,需要有人主動提問。

“想要維持社區的調性,問題的質量差不行,答案的質量差也不行,自問自答也不行。”零售電商行業專家、百聯咨詢創始人莊帥舉例,如果有人問,明天會更好嗎?下面一系列的回答都是會更好或者會更差,就沒法看了,但如果有個經濟學家出來分析,那可能就會有點贊和跟帖。

“運營難度非常大,也是知乎‘慢’的原因之一。但這個玩法不能變,變了就不是知乎了,這是它的根基,沒辦法變。”莊帥稱。

知乎財報顯示,截至2021年底,知乎平臺累計內容條數已達4.9億條,其中問答達到4.2億。

最后,知乎強調內容要從“獲得感”出發,重視內容的質量和差異化。所謂“獲得感”內容又有三大標準,分別是能夠開闊眼界、帶來幫助或引發共鳴,要積累這樣高門檻的內容,勢必需要時間。

對于內容社區而言,共同面臨的長期挑戰則是,在發展破圈的過程中維持新老用戶和氛圍的“平衡”。為此,知乎從2021年5月開始實行“獲得感”標準,試圖給優質內容更多流量,并減少劣質內容的曝光,維持社區調性。

而知乎在2021年財報中透露,移動端平均月活用戶近億,日活用戶平均每日打開知乎6次,每月有3.9億次參與。

正是有了12年的“慢”,讓知乎明顯有別于其他社區。“知乎的問答互動性更強、內容的專業性更高,用戶群也與小紅書和B站有所差異,單日瀏覽的時長能到70多分鐘,具有更高的用戶黏性。”一位營銷服務商負責人宋楠根據自己監測到的數據總結道。

他觀察到,知乎用戶的長文本閱讀完成率,是幾乎所有平臺里最高的。“這些用戶代表著怎樣一個用戶群體?他們的價值如何?這個問題很有趣。”宋楠稱。

在12年的積累中,知乎逐步將內容范圍從科普、科技擴展至教育、職場、金融等領域,并加入日常向、娛樂向的內容,但其底色依舊是“干貨和經驗”。

一個典型的例子是,2022年北京冬奧會,知乎上既有張藝謀這樣的導演,官方下場“揭秘”開幕式;也有體育答主“Alkaid.K”寫了很多花滑和速滑的回答,下方的討論帖往往近千;還有化妝師“李柚子”以給谷愛凌棚拍的經歷,回答了“谷愛凌的成功,到底和普通人有沒有關系”的提問。

“相比其他平臺的視頻轉播、造星造梗等內容邏輯,想看到更多從親身經驗和多重視角出發的問答和討論內容,幾乎只能去知乎。”宋楠稱。

獨有的內容,奠定了知乎在用戶心中的價值和地位,正如周源在內部信中所說,一個人提出的問題,也代表無數人的問題;而一個人貢獻的答案,也會給無數人答案。

內容社區,怎么賺錢?

隨著社區生態的擴大和用戶畫像的拓展,知乎從2016年開始探索商業化場景。但內容社區變現可謂是行業難題,知乎一路走來嘗試了多種路徑。

前期的知乎更重視用戶質量,開始商業化的時間不算長,探索步伐也趨于穩健。Third Bridge專家分析,剛開始商業化時,知乎面臨過用戶和市場的質疑,直到2020年,知乎開始發展精準內容營銷“知+”,有所好轉。

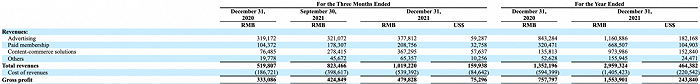

知乎財報顯示,整個2021年知乎總營收同比增長118.9%至29.59億元,主要有四個來源:線上廣告、付費會員、商業內容解決方案和其他業務(在線教育和電商)。截至2021年年底,這四個板塊的業務收入依次為11.61億元、9.74億元、6.69億元、1.56億元,同比增長依次為37.7%、617.2%、108.6%、196%。

知乎的收入構成圖源 / 知乎2021年財報

可以看到,知乎大幅降低對單一“硬廣”業務的依賴,非廣告業務占比達63%,且非廣告業務增幅均高于廣告業務。收入結構進一步被優化,穩健性和平衡性增強,知乎的這一變化主要得益于“知+”帶來的收入增加。

宋楠告訴開菠蘿財經,相比于開屏、主題活動等品宣廣告和信息流之類的效果廣告,“知+”類似于抖音的DOU+、B站的起飛和小紅書的薯條,包含一整套從內容制作、對接創作者宣發,到多位置曝光,再到插件轉化的全鏈路。

一位業內人士解釋道,曾經用戶來知乎是為了花錢獲取更多優質內容,現在的邏輯變成了,用戶在知乎上看到了優質內容,并愿意為它付費。

Third Bridge專家稱,一個社區產品想要商業化變現,有兩種方式:要么是讓平臺的用戶數量增長,拉高平臺的流量,發展廣告主數量;要么是增加廣告內容的形態和位置,對同一個客戶的需求進行深度挖掘。“對知乎來說,后一種變現方式是更匹配,也更健康”。

但怎么讓“內容營銷”順其自然,不引發用戶反感,這里面有門道。知乎去年12月提出了一種全新的內容營銷理念“種樹”。按照知乎的解釋,“樹”是獲得感內容,知乎的社區氛圍是滋養這些樹木的土壤,品牌可以通過種樹,扎根于知乎,長出內容的枝枝葉葉,從而吸引更多用戶。

舉個例子,當一個女生被“早C晚A”的護膚理念吸引,想要購買對應的護膚品時,由于擔心成分的濃度帶來的風險,在知乎發了一條“長期用A醇真的對皮膚好嗎”的提問,結果收到了“成分黨”博主的專業回答,不僅講解了A醇的作用原理,分析了不同品牌A醇產品的特色,如果再順勢推薦了相關產品,用戶大概率不會反感。

與傳統KOL和KOC不同的是,知乎答主以專業見長,他們生產出來的內容,往往有更強的信服力。也就是說,“種樹”生態本身具有極高的內容門檻,同時也一定程度上降低了用戶對商業化的反感。

而對品牌而言,知乎圖文雖然展現形式不如視頻直觀,但是可承載的信息量更大,信息復雜度可以更高。這也意味著,也會在知乎有著更長的傳播周期。

從宋楠的經驗來看,品牌主選擇知乎的理由,其中有一條就是知乎的內容有“長尾效應”,可以進行長期觸達和反復曝光。“種草是一時的,但是種樹的過程更久,長期價值更高。”

知乎以“種樹”這個契合用戶、品牌、平臺三方的模式,破解了商業化增長瓶頸。多位受訪人士認為,雖然知乎的“內容營銷”增長才開了一個頭,但前景值得期待。

雙重上市,知乎的天花板在哪?

作為首家以雙重上市方式登陸港股的中概互聯網公司,知乎這一動作引發資本市場關注。

文淵智庫創始人王超稱,相比二次上市,雙重上市相當于重新上一次市,首先所有的上市流程要重來一遍,成本比較高;其次還要面臨更嚴格的監管要求,要同時符合兩地上市的規則。

此舉不為融資、成本還高,知乎圖什么?

雙重上市更像是知乎的一次進退皆可的靈活之道。王超指出,所謂雙重上市,是指在兩個上市地有同等上市地位,在其中一地退市,也不會影響另一地的上市地位;兩個市場的股價相對獨立,在港上市的股票估值將不會受到美股市場的打壓。“雙重上市確實比二次上市更妥帖有保障,雖然成本高了點。但可以納入港股通,吸引南下資金。”

有投資者或許會認為,知乎2021年的經營虧損為13.90億元,虧損同比擴大130.5%,為什么還要花大成本雙重上市。其實,截至2021年底,知乎的現金儲備(含定期存款和短期投資)高達74億元,而它2021年的經調整凈虧損為7.47億元。這意味著,知乎具備較強的抗風險能力。

莊帥也稱,知乎能雙重上市,表明其財務狀況和現金流狀況比較健康,沒有增資的話,后續能在公開市場募集更多資本,有一定的增長空間,估值的上漲空間也更大。

此次知乎雙重上市之舉,被外界視為“決心進行價值重估”。要知道,在美股上市的一年多里,其總市值一度超過550億元,而在近半年內,受種種因素影響,股價一路下跌。

王超分析,一方面,資本市場一直對內容社區有“內容水化”和“商業化難”兩大質疑,加之美國問答社區Quora也“叫好不叫座”,導致知乎在美股市場一度被低估。另一方面,近年來疫情此起彼伏、中概股陷入一系列風波之中,加上美國《外國公司問責法案》實施,知乎也受到“牽連”。

“知乎被低估了,但被低估的又何止知乎一家?”一位投資人稱,繼SEC(美國證券交易委員會)將多家中國公司認定為有退市風險的“相關發行人”后,尋求雙重主要上市已被多家中概股公司納入了議程。

有消息稱,金山云、名創優品均計劃在港交所雙重主要上市,已在香港二次上市的B站于上月宣布自愿轉換至雙重主要上市。

4月21日,SEC披露,知乎、貝殼等17家公司被加入“預摘牌”名單。4月22日知乎也在正式香港上市當天迅速公開回應稱,公司已完成在香港的雙重主要上市,后續會密切關注進展,該事件對知乎影響有限。

正如有業內人士認為的一樣,知乎此時在香港上市,化解了自己的風險,同時也算是給中概股開了個好頭,中概股回歸熱應該會持續一段時間。周源也在站內信中同樣表達了類似的看法,雙重主要上市,為知乎搭建了更穩定的平臺。這個過程雖不是一帆風順,但知乎能繼續揚帆遠航。他也希望,這能讓支持知乎的股東們少些煩擾。

莊帥則認為,回到港股市場,只是知乎改變被低估現狀的第一步,估值和股價的長期提升,還要看它的商業化前景,以及能否守住自己的護城河。

Third Bridge專家提了兩點建議,如果知乎在后期去做“知乎小店”,讓客戶在平臺內直接轉化,而不用跳到天貓、京東,可以進一步縮短用戶的決策時間;知乎還可以開拓更多視頻廣告的形式。

莊帥預測,后期知乎也有可能以內容為基礎,做一些其他的解決方案,比如抓住品牌主招人、找加盟商等需求,與對應的答主合作,商量解決方案。“但這些商業解決方案,一旦占比逐步提高,或提高的速度過快,就很考驗創作者的創作能力。”

2010年10月,周源在一封全體信里記錄了團隊做知乎的初心:將每個人頭腦中的知識、經驗和見解都聚集起來,并為人人所用。“但今天來看,我們做得還遠遠不夠。北極星在前方,路還很長。”周源稱。

應受訪者要求,文中宋楠為化名。