文|Power設計

場景空間作為承載視覺與體驗的載體,在當代激烈的競爭之下,差異化、個性化及文化內核,成為判定一個空間是否有價值的標準。

燈光、今天,派小沃整理和精選出了一些高顏值、驚艷、有特色、且具有影響力的地鐵展示空間項目,希望這些項目能在燈光、空間設計、主題方面等更多層面為大家送上一份視覺盛宴和設計靈感。

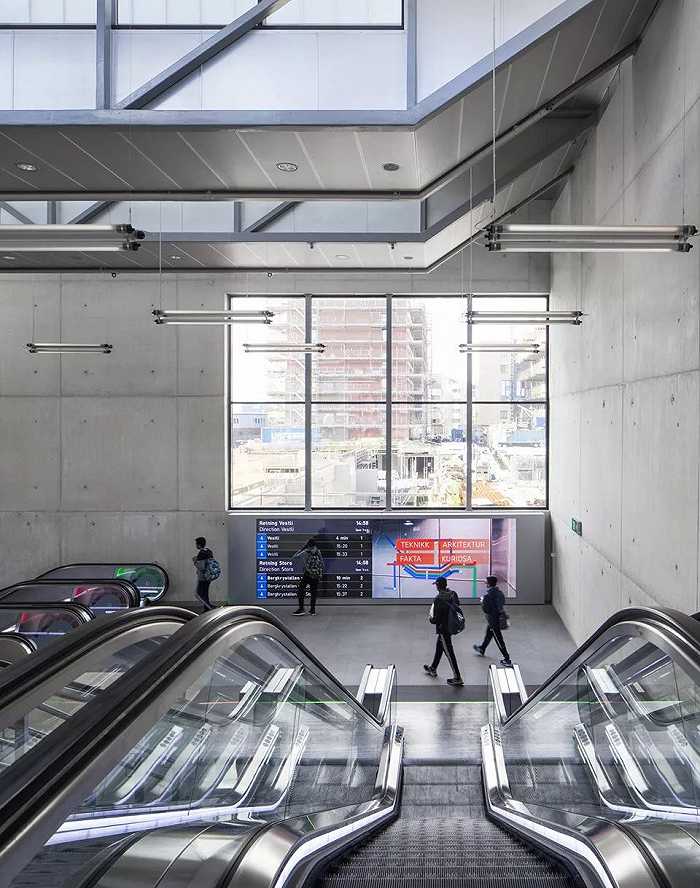

01 挪威L ren地鐵站

曾經作為工業區和軍營的L ren社區,近幾年已經擺脫舊模式并逐漸發展成為受歡迎的居住社區空間。所以,為配合未來的發展計劃,此社區建造了新的地鐵站。

在地鐵站內部,門廳由混凝土和鋼結構及玻璃組成。

得益于地鐵的深度,巨大的鋼梁橫跨天花板讓內部展現了足夠開放的空間。

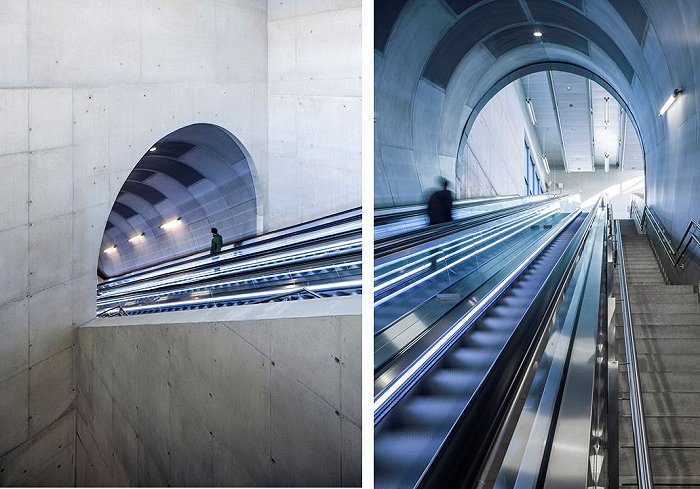

通往站臺的是三種不同自動扶梯,以便于緩解高峰壓力,設計師將相互連接的通道穿插著營造了一系列多變化空間。

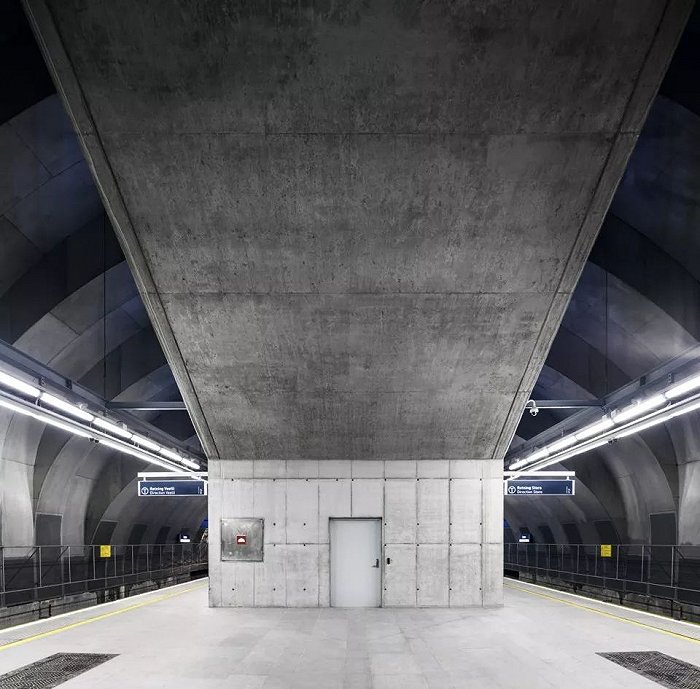

車站大廳的扇形隧道與中間平臺相互依存成自然的拱頂形狀。

在地鐵站內部,我們可以看見那些十足工業氣息的技術部件,被大范圍暴露在建筑構造中,這種不做刻意隱藏的處理方式給地鐵站一種粗野的工業化氛圍。

當然,地鐵站并不僅僅只有科技感和灰色的混凝土感,還有著一些活躍深邃的顏色吸引著每個人的眼球。

02 莫斯科Solntsevo地鐵站

這個地鐵站的設計概念緊扣基地的環境特點:一是陽光,二是名為“dacha”的俄國夏季鄉間邸宅所特有的建筑元素和斜坡屋頂。

概念組成

而這兩個主題則來源于Solntsevo地區的一段歷史—— 20世紀20年代到30年代的時候,這里曾是最早的指定工人定居點之一,所以為了迎合這段歷史,建筑師在地鐵站的設計師也做了許多考究。

地鐵站的地上部分由一系列白色混凝土板組裝而成。混凝土板的外表皮具有重復出現的垂直凹槽紋理,與板跟板之間的接縫相平行,同時,這些可見的凹槽紋理也突出了立面的節奏韻律。

當陽光透過地鐵站地上部分的穿孔板屋頂,在內部就可以看見斑駁的光影效果。

而在地下大廳中,建筑師也使用了相同的手法來創造光影效果,唯一的不同之處在于:地下大廳使用的是人造光。

03 時尚之都巴黎14號延長線地鐵站

Porte de Clichy 車站是擴建的象征,位于新巴黎法院的基地,是與地鐵 13 號線和 RER C 郊區線的連接點。

平臺所需的深度非常厚(1.5米),高度超過30米。

向這么低的深度提供材料是很困難的,特別是在自動扶梯方面。安裝某些元素,如在墻上鋪瓷磚,需要安裝大教堂式的腳手架。

結構原理依賴于垂直模制的墻壁,由水平支撐和樓板穩定。先澆墻,后挖出內部土,形成高30米、長130米、寬22米的體量。

巨大的深度,項目面臨的主要限制,在樓梯間的定位方面構建了場地。主要空間的組織和設計基于簡單和穩健的合理原則而相對空曠。

04 斯德哥爾摩地鐵站

瑞典斯德哥爾摩的地鐵站是世界上最長的藝術博物館,站內保留了原始地洞石頭的外貌。地鐵系統長達110千米,共有100個車站。當中有超過90個車站由超過150位藝術家以雕塑、祼露基巖、馬賽克、畫作、裝置藝術、版畫、浮雕等方法加以裝飾。

不少車站還保留了裸露的巖石,并涂上了各種顏色,讓站臺和電梯看上去有一種超現實的美麗,每個車站都有自己獨特的外觀和韻味。

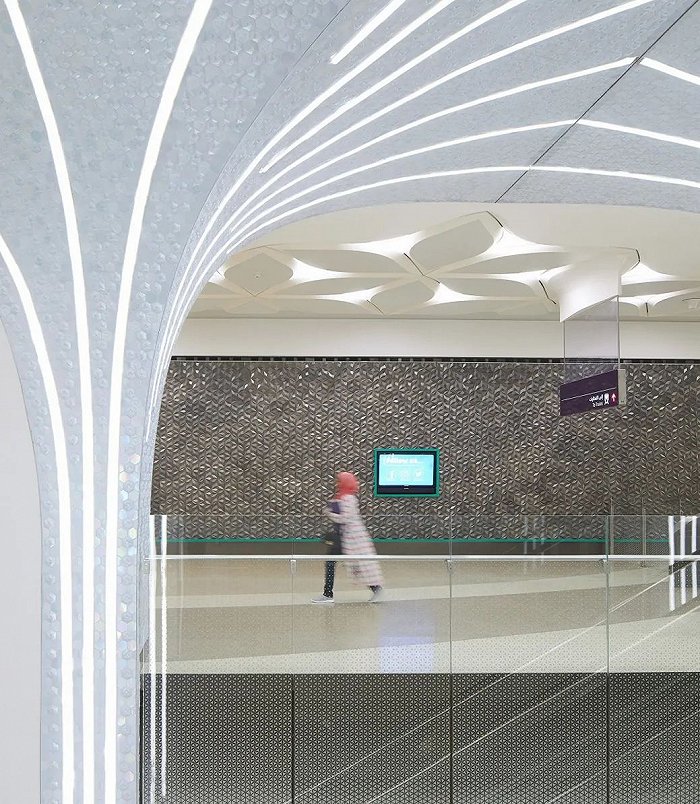

05 多哈地鐵車站設計

多哈地鐵基于城市設計的原則打造公共空間,以行人尺度為依據優化城市體驗,為多哈的居民社區建立新的通勤習慣。

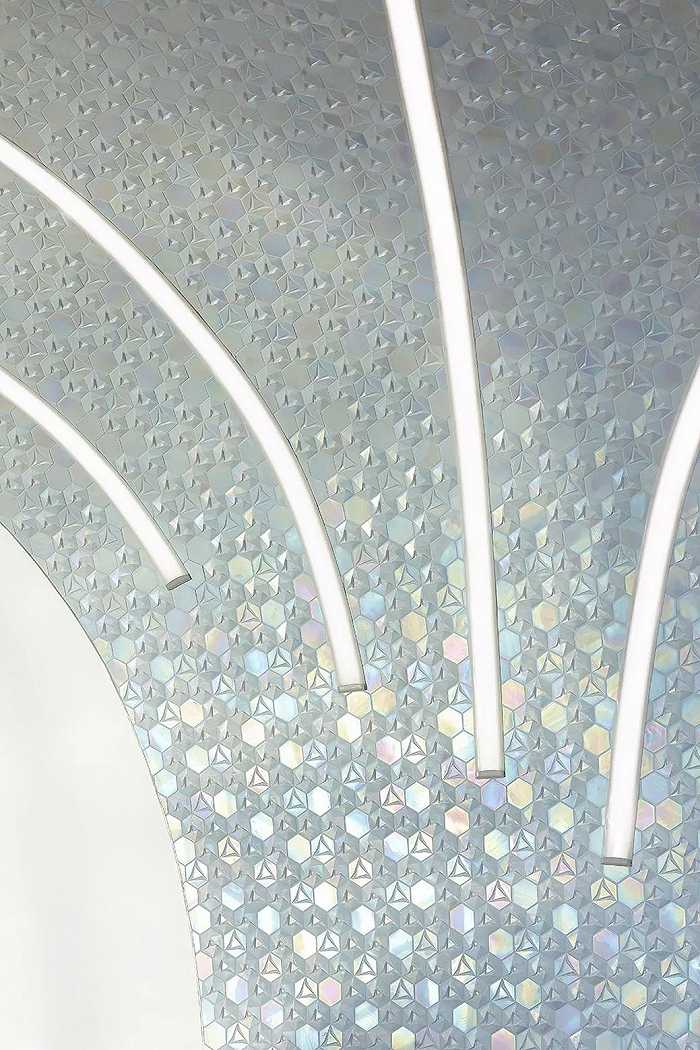

材料的使用原則反映在純凈而謙遜的外部與珍珠貝殼般豐富明亮的內部空間所帶來的雙重性體驗之中。建筑的外觀參考了卡塔爾古建筑的統一感和完整感,內部空間則給人以一種光芒四射的通暢感和流動感。

通過制定設計手冊并使用適應性的參數化設計,得以創造出擁有多個變體的設計,同時又能夠維持每個車站之間的統一感。在此基礎上,根據不同區域的環境差異,每個車站的物理要素都可進行參數化調整。

06 北京地鐵14號線麗澤商務區站

本站作為樞紐核心區的重要一環,南側與地標建筑麗澤 SOHO 及麗澤天街相鄰,北側則將連通未來的麗澤城市航站樓。

作為首都五線換乘的重要樞紐站,設計方案意圖用簡約現代的設計語言,營造開闊明亮的整體氛圍,形塑一個國際化的“地下城市客廳”。

站廳的主要承重構件為 Y 形柱,在滿足結構跨度的同時、有效減少了站廳內立柱的數量,帶來更為寬敞的開放空間。

吊頂設計以暖灰色鋁板為基礎,間次帶狀排列的 GRG 圓形穹頂燈和 LED 燈帶,勾勒無盡延伸的空間動勢,形成色調統一、元素和諧、富有質感的集散大廳室內空間。

在上下通行扶梯處,站廳樓板有四處做開洞處理,形成 11.5 米的雙層通高空間;結合島式站臺的設計,乘客從站廳層即可俯瞰地鐵進出車站,自天窗灑下的陽光亦可直接到達站臺層,照亮整個候車空間。

07 上海地鐵--名副其實的“一站一景”

豫園站

站廳設計名為《上海脈搏》,設計師從黃浦江的水流形態中獲得靈感,將天花板的曲線線條,像江水一樣自然拍打到柱體上,形成有韻律感的的脈動。

用水的形式語言,一氣呵成地塑造了古典、東方、現代的空間體驗。

豫園站作為上海地鐵最深車站(36米),相當于10層樓高。

丹陽路站

整個地鐵站的用色非常簡潔,只有黑白兩色,代表了“今”與“昔”。無論站廳,還是站臺,均以中心線一分為二,即使是樓梯一段黑色一段白色。

黑白分明的電影質,太適合拍大片了!

地鐵站里,黑的一面墻上介紹著楊浦百年工業歷史,比如楊樹浦發電廠、上海制皂廠、毛麻倉庫等;白色的墻面上則有電子屏展示新楊浦的發展景象。

吳中路站

地鐵15號線也為上海地鐵站“顏值派”貢獻了力量,C位當然是吳中路站。

清爽明亮的灰藍色被定為地鐵站整體色調,巨大的拱形設計無限延伸,走在拱形的地鐵通道中,好像走進了時空隧道,科技感滿滿。

長風公園站

地鐵站廳里波浪造型的立體吊頂,正好呼應長風公園地名的由來:“愿乘長風破萬里浪”。吊頂宛如蜿蜒流動的河水,動感十足。

站廳里還佇立著一座金屬結構的裝置,像長風公園內的鐵臂山,打破了空間的界限,自然和藝術結合得剛剛好。

上海南站站

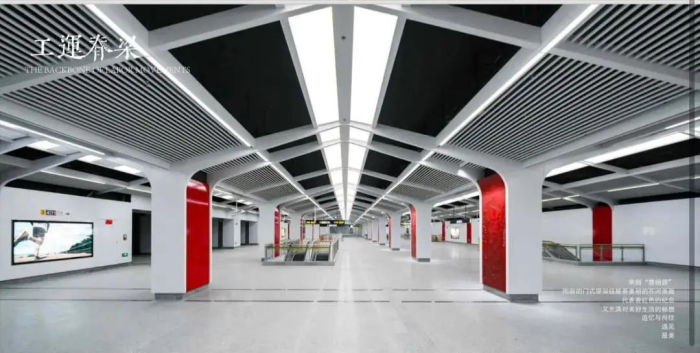

曹楊路站,以“工運脊梁”為主題。

雖然一眼望過去正如名字一般,滿滿的“工業風”,但是白色的門架梁內嵌入紅色的片板,跳脫的顏色讓生硬的風格有更多的可讀性。

之所以說“可讀性”,是因為這些紅色的片板上印刻了革命歷史典故和工人運動事跡,在這里“紅色”代表的可不只有顏色。

陸家嘴站

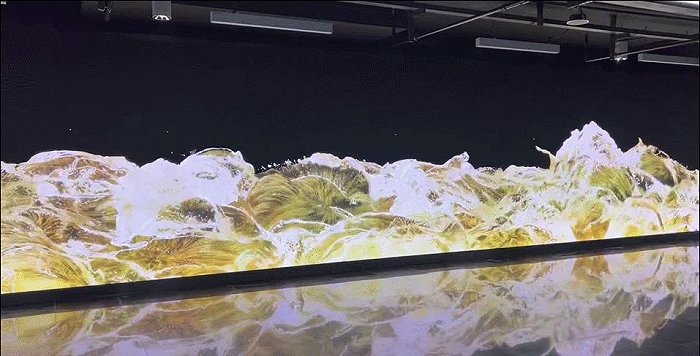

以“大浪流金”為主題,在通道全長112米的巨型LED電子屏上,金色巨浪翻滾不停,看得人難掩激動磅礴的心情!

這是陸家嘴站設計團隊teamLab打造的名為《今朝踏浪》的藝術作品。

金色的巨浪正寓意著大浪淘沙,歲月流金,代表了上海作為金融中心欣欣向榮的生命力和蓬勃的活力,這個隱喻日站君get到了!

一大會址·黃陂南路站

以“黃陂疏影”為主題,因為這一帶的樹木皆是梧桐樹,所以站內都是抽象的梧桐樹造型,不過最絕的是樹影燈的應用,營造出了地面環境中綠樹成蔭、樹影斑駁的感覺。誰說地下世界不能有“陽光”呢!

這個設計的意義不僅于此,正如這一站的全名“一大會址·黃陂南路站”,中國共產黨最早組織是在上海首先建立的。

采用了石庫門、梧桐樹元素,并用燈光模擬日光打造了一條“林蔭大道”,這是一條有著歷史記憶的大道。

昌邑路站

以“火樹銀花”為主題,站內有4棵巨樹,從“樹根”向上延伸的“枝椏”,再到星星點點的“花”,在燈光的變換下顯得既夢幻又充滿了科技感,這視覺效果真的絕了!

圖片及文章內容來源:浦東發布/日本設計小站/建日筑聞/建筑快訊/青年建筑/上海發布/邁丘設計/中國新聞周刊/項目官方平臺