文 | DoNews 長風

編輯 | 李可馨

知乎掉進了裁員的泥潭。

自今年2月因“知乎視頻部門被裁掉一半”的消息登上熱搜,相關新聞就不斷發酵,短短兩個月,知乎已經就此辟謠兩次。但這并沒能打消外界的質疑,據《財經天下》周刊報道,從多個不同信源確認,知乎視頻部門的確存在大范圍裁員情況,占運營團隊比例60%。

知乎最新內測版本也證實了該業務正在被弱化,版本的首頁顯示,原本由“視頻”占據的一級入口已經改為“想法”。

這與知乎視頻的相關數據不符。其最新財報中顯示,2021年第四季度,知乎月度平均視頻上傳量同比上漲211%,視頻創作者人數同比上漲33%,視頻消費用戶在 DAU(日活躍用戶)中的滲透率超過 45%。

在數據看似一片大好的情況下,這項承載知乎提高商業化期待的業務怎么突然就被邊緣化了?

01.分裂的知乎

無法商業化或許是知乎對視頻業務重視下降的重要原因。

自2017年起,知乎就開始涉足視頻領域,當時知乎的問答區中就已經出現不少以視頻方式來回答問題的內容。此后隨著中短視頻的飛速發展,知乎意識到這是個風口,并開始著重發力該業務。

2018年6月,知乎首次在APP上線“視頻”專區。2019年,視頻專區下線,視頻回答入口上線。2020年,“視頻”成為產品首頁獨立入口,這一年,知乎“確定”了自家視頻業務的定位。

知乎副總裁張榮樂在2020年接受媒體采訪時表示,用戶很少拿知乎的視頻和快手、抖音直接做對比,因為后者雖然也有知識類內容,但娛樂氛圍更濃。知乎之所以不這樣做,是因為考慮到用戶不太能接受。

“知乎不用服務所有用戶”,這是知乎副總裁張榮樂就媒體提問時給出的回答。但就知乎平臺中呈現的相關內容來看,公司的做法似乎總是與想法背道而馳。

在視頻專區的精選頁,出現了大部分“流量為王”的內容,“明星尷尬采訪名場面”、“深圳地鐵一女子與老王狂飆英語吵架”等內容與知乎主張的視頻調性完全相反。

即便是在知識區,這一現象也沒有緩解,“不要和什么樣的男生談戀愛?”、“給女性的忠告:男人最可怕的不是占有欲”等內容很難讓用戶體會到張榮樂提到的獲得感。

誠然,這也和今天被曝的“知乎的技術能力與行業平均水平有很大差距”不無關系。據知乎一位離職員工向《財經天下》周刊表述,“知乎的技術架構做得太差了,同樣一組數據,10個人跑SQL(結構化查詢語言)能跑出11種結果”。

為了完成2021年底每日視頻播放量翻四倍的目標,彼時總負責人蔡林要求調整算法,一切以視頻播放量為重,“它的策略就是算法推薦,你喜歡看什么我就努力給你推什么。”結果,2021年的知乎首頁充斥“唱跳小姐姐”。

這與知乎的“人設”完全不符。

知乎一直被看做是精英的聚集地,由于平臺號召以理性、客觀的思維輸出內容,吸引了很多求知欲強的用戶,這些用戶對娛樂性的內容接受度不高。知乎對此也很清楚,但為了鋪量,還是把大量粗制濫造的視頻推到了用戶眼前。

02.低質量視頻泛濫

除了豐富平臺的內容形式,知乎引入視頻的另一個目的就是商業化。

知乎的營收來源于在線廣告、會員付費、商業內容解決方案、其他業務(主要包括電商、在線教育)。培養出頭部大V就意味著知乎可以將這四項收入再提高一個檔位,無論是大V接廣告、做知識付費內容還是帶貨,獲得的收入都會體現在以上業務中。

為此,知乎近年來投入了大量資源和財力扶持創作者。

2021年,知乎幾乎每月都會推出視頻活動,當年總共舉辦了十幾場,包括漲知視系列、實習季職場練習活動以及面向寶媽群體的致知計劃等。有些活動流量扶持達到億級,還會配合現金獎勵鼓勵創作者參與其中。同時引入朱一旦、張小策、畢導等專業視頻創作者吸引用戶目光。

但知乎最終還是沒能實現以量取勝,品質上也難讓用戶滿意。

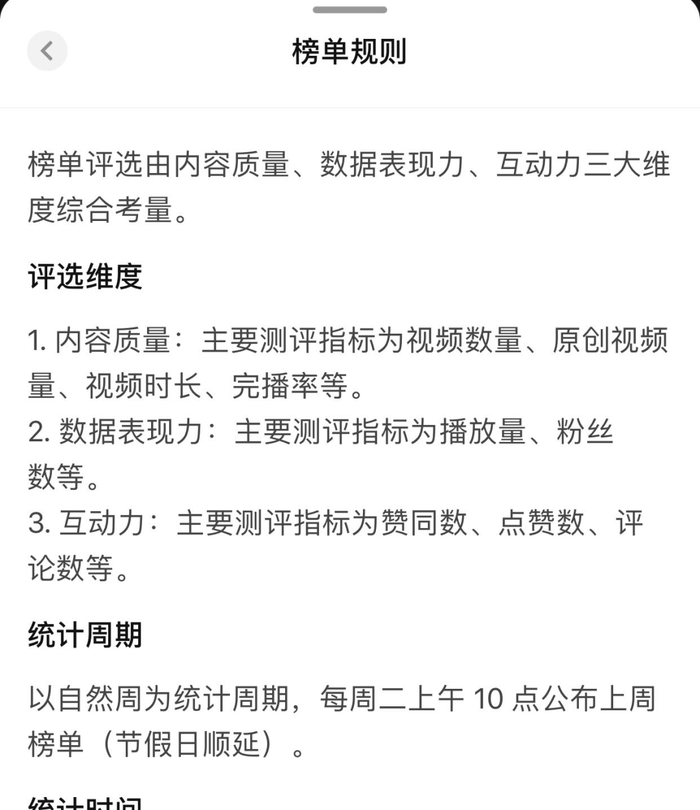

知乎創作榜的評選規則顯示,內容質量、數據表現力以及互動力決定了創作者能否進入創作榜。而在內容質量層面,卻把創作者的視頻數量、視頻時長作為重要的評判標準。

知乎創作榜評選規則

這種粗暴的鋪量方式,很難讓用戶、創作者以及知乎自身各取所需。

而對于自娛自樂的視頻內容,用戶并不“感冒”。根據上周一至周日的數據統計,在最新創作者榜單中,排名前10名的創作者中,內容播放量破百萬的僅有兩名,其余幾乎都在50萬以下。

沒有播放量創作者就無法獲利。據AI財經社報道,視頻制作人馮倩稱自己部門重點孵化的“光光是顆小太陽”在抖音可以商業化,但作為知乎美妝大V,卻因為播放量太差無法變現。

知乎用戶不愿點擊這類內容,但卻會為了學習鹽選課程付費。

2021年,付費會員業務持續穩定增長,年付費會員業務收入為6.69億元,相較2020年增長108.6%。第四季度知乎平均月活躍用戶數為1.03億,平均月付費會員數為610萬,同比增長102%。

而對于不夠精致的視頻內容,只會對用戶造成打擾。在用戶不滿,創作者無利可圖而出逃的情況下,知乎想要依靠該業務再創業績輝煌也就成了泡影。開辟新業務,尋找新的答案,自然成為知乎的新目標。