文 | 一刻商業 云夢澤

編輯 | 周燁

萬科這兩年的日子不好過。

前不久,萬科發布了一份凈利潤接近腰斬的2021成績單。據年報顯示,其實現營業收入4528億元,同比增長8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤225.2億元,同比下降45.7%。利潤的下降主要源于開發業務毛利率下降、投資收益回落以及計提資產減值損失。

對于這樣的成績,郁亮在業績發布會上作了沉痛檢討,并宣布取消所有高管層級,全部下放前線的決定。

除此之外,萬科在職的8位董事、監事、高管均較大幅度降薪,甚至在人員管理上也做起了“減法”。

從年報披露的數據中可以看到,自萬科2021年宣布取消集團合伙人層級,高管下沉到前線后,萬科2021年管理費用同比降低60.85%至11.84億元。

在管理上“節約縮食”的萬科,單單依靠下放高管到前線這樣的手段,真能解憂嗎?

在《致股東》中,郁亮將業績下滑歸結于管理模式離散度大,多元化業務投入成本高。

誠然,項目操盤能力的分化和部分城市投資失利暴露了萬科當下管理模式的不足,而多元化新業務,包括物業、物流、冷鏈,長租公寓等對萬科整體大盤的貢獻依然不高,甚至還在拖累著整體的業績表現。

當下,房地產行業大環境在經歷了寒冬后,新一輪洗牌還在繼續,據《保利2021-2022年房地產行業白皮書》報告,2022年償債高峰來臨,預期行業的出清和縮表將會延續和強化,以“三高”為代表的舊發展模式會逐步退出歷史舞臺。

而據年報披露,萬科在整體融資環境趨緊的行業背景下,凈負債率和融資成本穩定在行業較低水平,扣除預收款項的資產負債率優化至68.5%,三道紅線滿足綠檔達標。

如今,沒有了高管層級卻承諾企穩回升的萬科,真的能輕裝上陣,發揮前線督戰的最大效用,今年交出令股東滿意的成績單嗎?

1、2022,萬科無“高管 ”

“止跌企穩、穩中提升”,在業績會上,萬科沉重地定下了今年的八字方針。

同時,為了提升業績,郁亮還宣布了萬科取消所有高管層級,全部下沉到前線,就連董事局主席和總裁都要以身作則,領兵出征。

拋開董事局主席、總裁的頭銜,郁亮目前還兼任了首席客戶官,研究解決客戶層面所反映的關鍵問題。萬科總裁祝九勝也掛帥出征,兼任了長租公寓BU首席合伙人,承擔長租公寓業務的經營管理責任。

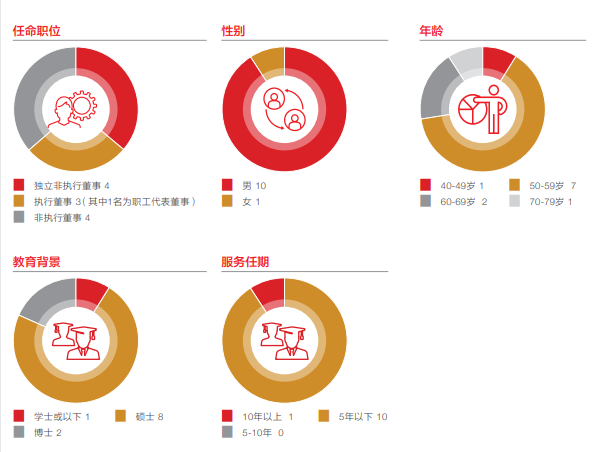

萬科董事會團隊構成情況,圖/萬科官網2021可持續發展報告

一邊走到前線傾聽更多客戶心聲,另一邊大刀闊斧在薪酬績效上也開始了“瘦身”。

郁亮主動放棄了2021年度的全部獎金,據萬科年報披露的數據顯示,郁亮領取的稅前報酬僅為154.7萬元,跟2020年的1247.3萬相比,降薪幅度達到了近九成,此前兩年薪酬均高達1200萬元以上。

萬科其他管理層也一同降薪,包括郁亮在內的在公司任職的8位董事、監事、高級管理人員合計獲得稅前報酬人民幣3409.6萬元,同比下降50.0%,合計降薪一半,約2400萬元。

此外,管理層的董監高還需要把去年所有稅后薪酬用來增持萬科A股的股份,合計增值金額不低于2000萬元。

管理層自降薪資、放棄獎金,表露著萬科高管下沉前線的決心。

此前在內部轉型發展通氣會上,萬科新一輪架構調整及人事變動也在早有預兆地發生。

萬科目前的七大前線區域戰場上,北京戰場由盧冰負責,東北戰場由林曈主抓,華中戰場有蔡平,南方戰場依然是孫嘉這樣的“封疆大吏”執掌,上海戰場改弦更張換成了張海,而西南和西北戰場則分別由李嵬和郭繼勛負責。

此外,麥肯錫出身的劉肖在北方區域深耕多年后,帶著前線的作戰經驗重回總部擔任執行副總裁、首席運營官,而在新賽道破局的前線,曾執掌萬科中西部區域的王海武也調任印力,在新領域開疆拓土。

精兵強將,輕裝上陣,在業績滑坡的時期,萬科在部門人員上也開始做起了“減法”。

據年報顯示,萬科上年末整體員工規模較上年增加43.97%至139494人,但房地產開發系統員工則減少了11.84%至17323人。

另外,從專業構成來看,管理類人員(財務、審計、法務、人力及高管)同比大幅下滑51.9%至2844人;專業技術人員(工程、設計、成本及采購)同比減少4.46%至7243人;市場營銷人員則增加17.56%至7236人。

從人員成本來看,除部分項目部門需要“做減法”外,員工收入、福利、補貼等均需要重新調整,而首席客戶官從此前的65位精簡到14位,多出來的51位同事也被分解到了其他的職能部門。

高管掛帥出征,被戰時氛圍籠罩的萬科,正在業績障礙面前爬坡過坎,取消高管所有層級釋放的信號,預示著萬科正在下一手新棋,但這招新棋能否挽救萬科,還有待觀察。

2、優等生為何交出了“不及格”答卷?

財務數字敲響警鐘,將高管層級下放前線,是一種重要的表態。

細看背后原因,郁亮在2021年業績報告《致股東》中對業績下滑所表達的歉意,就可以看得出謹小慎微的態度之下,萬科的業績屬實難看。

前不久,以穩健安全著稱的房地產龍頭企業萬科發布2021年報,公司營業收入4528億元,同比僅增長8.0%,歸屬于上市公司股東的凈利潤225.2億元,同比下降45.7%。

萬科2021年度業績概況,圖/萬科周刊

翻看萬科歷年的業績年報成績單,在房地產行業來說,也是“優等生”,而在今年的業績大考中給出這樣的成績,屬實有些罕見,這是萬科上市31年以來的第三次凈利下滑。

時針撥回上市之路,此前兩次的業績泥潭分別出現在1995年和2008年,彼時正值國家宏觀調控和全球金融危機,行業經歷前所未有的震蕩和調整,內里因果有跡可循。

而今年的萬科跌回泥潭,甚至大動干戈取消高管層級,下放前線,不得不讓人懷疑是不是內部經營管理出現了問題。

帶著疑問,郁亮在年報《致股東》中對凈利潤下降的原因進行了坦誠剖析,他并未全然歸結于行業變化、市場因素,而是重點放在自我檢討。

在年報《致股東》中,郁亮坦言,在管理方面公司存在離散度大的問題,進而拉低了整體盈利表現。

離散度首先體現在了項目操盤能力的分化上,萬科此前做過不少好的項目,但都沒能將這些好項目的可行性優勢復制推廣,轉化成整個集團的標準動作和一致表現。

此外,少數項目也出現了投資上的失誤,部分城市投資追高冒進,分布式管理機制會將投資額度直接分到區域,但在市場深度調整的時候,容易造成當地公司高估自身市場潛力,對市場判斷過于樂觀,拿下自己消化不了的項目。

據iFinD數據,過去幾年,萬科的銷售均價都在1.5-16.萬/平,偏向高線城市,但從去年4月起,全國22個城市開始執行“兩集中”供地政策,熱門城市地塊遭嚴重哄搶,無疑增加了萬科的拿地成本。

管理方面離散度大,而業務方面,對于新賽道的開拓,也讓萬科投入產出不成比例,每一次“試錯”都是對業績的考驗。

在新業務的開拓上,萬科所付出的成本超過了此前預想,導致對業績產生了直接影響。

從2014年開始,萬科轉型多賽道探索,從長租公寓業務的多輪折戟,到如今萬物云、物流倉儲、萬科泊寓、印力等多條路前進,這過程中所面臨的難度和付出成本都是萬科探索的學費。

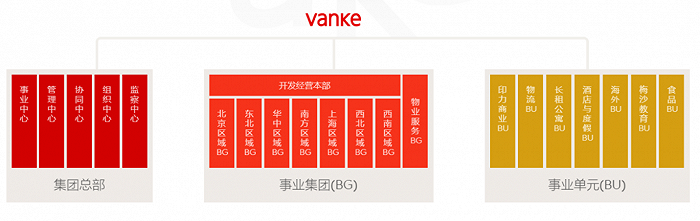

萬科產業組織架構,圖/萬科集團官網

值得一提的是,在2021年的財報上,這些新業務“學費”合并報表范圍內此部分費用已達80億元。

這些還在發展的新業務持續性地侵蝕著萬科的利潤,例如長租公寓和城中村改造等,至今仍然拖累著萬科的盈利表現,這些對業績的影響關系重大。

郁亮雖然都在從自身找原因,但不可否認的是,房地產大環境也在經歷著動蕩,密集的政策調控與信貸收縮,房地產正在去金融化,回歸居住屬性。

行業面臨變局,前有泛海控股賣身自救,后有背著萬億負債的恒大,在大環境下求穩,萬科不得不節衣縮食。

管理離散度大、多賽道探索學費多,在波詭云譎的大環境下,萬科取消高管層級的舉動勢在必行,無論是傳統業務還是新業務,讓高管下沉一線,真的能挽回下滑的業績嗎?

3、高管上前線,萬科能解憂嗎?

業績拉跨,光靠高管上前線,能給萬科帶來轉機嗎?

翻看2021年財報可以看到,萬科還是守住了安全經營的底線,處于房地產企業融資監管“綠檔”范圍,各項指標符合監管規則要求;經營性現金流凈額連續13年為正;年內債務結構優化,年末存量融資綜合融資成本降至4.11%。

雖然凈利面臨腰斬,但萬科的三道紅線還是滿足了國家“三道紅線”的指標,穆迪、標普、惠譽等都給萬科打出了行業領先的信用評級。

而在這“三道紅線”下,萬科當下的優劣勢也可見一斑。

據2021年年報數據顯示,截至2021年底,萬科資產負債率依然高達79.74%,但拆分來看,負債合計約1.5萬億,其中有息負債只有2659.6億,占比13.7%,而萬科手里還握著高達約1500億的現金,有息負債少,現金多。

這也意味著,對于萬科來說,凈負債率和現金的短債比遠超規定標準,三道紅線早已不成威脅,甚至可以繼續增加有息負債,還具備融資便利的優勢。

此外,深耕房地產行業多年的萬科,如今也還有一定的品牌效應。而且萬科房地產主業雖然新開工規模下降,但竣工規模仍保持了增長。

根據萬科2021年年報披露,截至報告期末,萬科在建項目總計容建筑面積10367.0萬平方米,權益計容建筑面積約6428.4萬平方米;規劃中項目總計容建筑面積約4521.7萬平方米,權益計容建筑面積約2910.1萬平方米。

此外,萬科在2021年獲取新項目148個,總規劃計容建筑面積2667.4萬平方米,權益計容規劃建筑面積1901.4萬平方米,權益地價總額約1401.5億元。萬科還參與了一批舊城改造項目,按當前規劃條件,總計容建筑面積約534.7萬平方米。

而從銷售情況上來看,截止去年底,萬科已售未結合同金額累計超過7100億元,是2021年結算收入的1.6倍,保障了未來銷售收入。

除了專耕房地產主業,萬科旗下還有不少副業在多元化協調發展。

根據年報數據披露,2021年萬物云收入首次超過200億元,萬緯物流近三年收入復合增速為52%,萬科泊寓近三年收入復合增速為40%,而印力近五年收入復合增速也達到了20%。

萬科“一根筋”筋廠文化品牌,圖/萬科周刊

盡管具備優勢,但反應在年報業績上的劣勢也是有目共睹,腰斬的凈利下滑就像一面鏡子,倒映著過往的灰暗經歷。

和今年萬科取消高管層級如出一轍的是,2008年萬科在經歷的第二次業績下滑后,也在高層管理人員上動了刀。

遙看當年,受全球金融危機及房地產全行業低迷影響,萬科業績下滑16.7%,公司高層管理人員也同樣主動放棄了年終獎金。

據Wind數據顯示,包括時任董事長王石、總經理郁亮在內的11位管理者降薪幅度超過50%,普遍在60%左右。

當年的王石也曾坦言,在牛市的大環境中,過于舒適的環境使萬科在經營細節上也暴露出諸多不足,一些專業能力表現甚至出現了下滑的跡象。

這也不難發現,今年取消高管層級、下放前線的這一做法,就像是2008年的經驗復刻,身在高位運籌帷幄久了,也得沾沾地氣。

可是高管下前線,真的能讓萬科回暖嗎?

從官網公開的簡歷上可以看到,萬科高管的資歷和經驗都是業內佼佼者,下沉一線更能傾聽到一線戰況,在實戰中積累經驗,可以給出及時準確的戰斗指令,更有利于傳統業務的執行和新業務增長點的挖掘。

在新增長點的激勵上,去年6月王海武到萬科收購的印力后的成績也能印證一二,據2021年報披露,印力管理的商業項目營業收入達到了52.3億元,同比增長了23.9%。

而高管的身體力行,也能激發萬科文化的凝聚力,給萬科人傳遞信心。

萬科業績是否回暖雖然有待驗證,但市場回暖已經開始慢慢有了跡象。

上個月,國務院金融委召開專題會議,對房地產企業提出了向新發展模式轉型的配套措施。隨后,央行、銀保監會、證監會、外匯局、財政部等五部委迅速表態,釋放強烈“穩地產”信號。

萬科高管到前線后帶來的整體表現目前還不得而知,但隨著整體大環境的回暖,萬科或許能夠挽回些業績。可想要回到黃金時代,卻是難上加難了。