文|動脈網

如果要評選2021年最火的醫療器械賽道,手術機器人肯定能高票當選。

手術機器人不僅在二級市場締造了2021年醫療器械行業最高IPO——微創機器人,作為行業龍頭的美國直觀外科(Intuitive Surgical)也延續了增長神話,上市以來漲幅超過175倍。同時,手術機器人在國內一級市場融資也超過了30億元。

一直以來,國產手術機器人都在講述達芬奇的故事。從2021年到2022年初,陸續有多家國內企業的產品獲批。國產手術機器人已經一只腳踏入市場。

面對國外龍頭企業的壟斷,國產手術機器人該如何破局?

直觀外科:年報突顯行業龍頭的商業模式

如果說手術機器人是近年來最火熱的風口,那么擁有達芬奇手術機器人的直觀外科公司(Intuitive Surgical)就是風口上最閃亮的明星。作為細分賽道的絕對龍頭,它的年報中會透露出哪些信息呢?

直觀外科近十年營收,數據源于公司年報

還是從營收說起,年報顯示2021財年歸母凈利潤為17.05億美元,同比增長61%;營業收入為57.10億美元,同比上漲31.01%。可以從表格中看到,2021年已經完全擺脫2020年受疫情影響帶來的營收下滑。

直觀外科收入構成,數據源于公司年報

從商業模式來說,直觀外科是以手術機器人裝機量帶動耗材和服務營收,簡單來說就是“系統+耗材+服務”。

由于手術機器人系統本身價值較高,導致醫院不會頻繁更換,對機器人企業來說,先發壁壘明顯。另一方面,設備一旦采購投入使用,就會有后續費用產生,并且隨著設備保有量的上升可以帶來穩定的收入(耗材+服務)。

從表中可以看到,直觀外科初期收入以系統為主,隨著手術量提升耗材所占營收百分比大幅提升。2021年耗材占比接近總營收的60%,預計后續仍將繼續提升,而服務收入和存量儀器數量有關,近年來占比較為穩定,約為15%~20%。

據年報數據,達芬奇系統費用為50萬~250萬美元,按2019年~2021年三年間的均值計算,約為167萬美元/臺,手術耗材費用隨手術量增長而增長,平均600美元~3500美元/臺手術,服務費主要為維修、培訓等,8萬~19萬美元/年。這種收入結構使得直觀外科即便在完成整機鋪設后仍有持久的盈利能力。

直觀外科的租賃模式營收,數據源于年報

除了直接銷售,租賃也是直觀外科的一種商業模式。

由于達芬奇手術機器人的一次性采購、使用成本并不低,對醫療機構來說是筆不小的負擔。因此,直觀外科嘗試用租賃的方式進行手術機器人的推廣,醫療機構只需先交納8萬美元~19萬美元/年的培訓服務費用之后,就能通過租賃的方式得到達芬奇手術機器人。

據年報數據,在2021年、2020年和2019年里,各有668、432和425個達芬奇手術機器人投入租賃使用,并分別產生2.77億、1.77億和1.07億美元的營收。計算一下可以得到2021年每臺機器人年租費用約為41萬美元。此外,由于在租賃合同中有在特定時間點客戶可以行使買斷權的協議,在過去3年中,這方面的收入分別為9600萬、5222萬和9280萬美元。盡管營收的絕對數據并不算多,但租賃卻是一種行之有效的打開市場的方式。

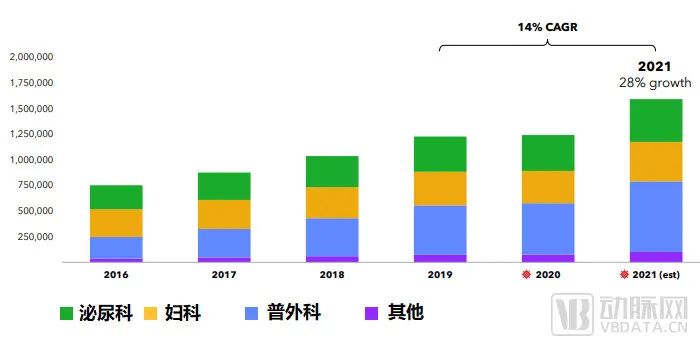

達芬奇手術機器人的應用范圍,數據源于年報

拓展手術機器人應用場景就是拓展市場。

從達芬奇手術機器人的術式演變來看,從最早的泌尿科,再延伸至婦科、普外科。以美國為例,在2008年以前以泌尿科為主,其中機器人輔助前列腺癌根治術占據大頭,主要因前列腺特殊的解剖位置及周邊的解剖結構決定了該手術的操作難度,利用達芬奇機器人可以有效降低手術操作難度,并在手術時間、術中失血量、手術并發癥發生率、導尿管拔出時間和住院時間等方面存在顯著優勢,且在控尿功能及性功能恢復方面同樣有顯著優勢,因此成為行業標準。目前美國市場90%以上的前列癌根治術都采用手術機器人操作。

到了2009年,婦科成為手術量最大的領域,其中以機器人輔助子宮切除術為主,主要因手術機器人在病態肥胖、子宮過大、盆腔嚴重粘連等復雜病例子宮切除術中具備視野、仿真、震顫濾過、狹窄空間操作穩定、視覺放大等優勢,術后具備住院時間短的優勢。目前美國每年仍有20萬~25萬例的手術需求。

從2018年開始,普外科成為最大的手術領域。報告期內,美國達芬奇手術量同比增長27%,增長的主要原因就在于普通外科手術的增長,腹股溝和腹疝修補術、膽囊切除術和減肥手術在2021年貢獻了最多的增量。在美國以外的市場,目前術式仍以泌尿科為主,普外科有望直接越過婦科成為下一個主流領域。

達芬奇在國內的現狀

經過多年的市場教育,達芬奇手術機器人在國內裝機量開始爆發式增長,但需求遠未被滿足。

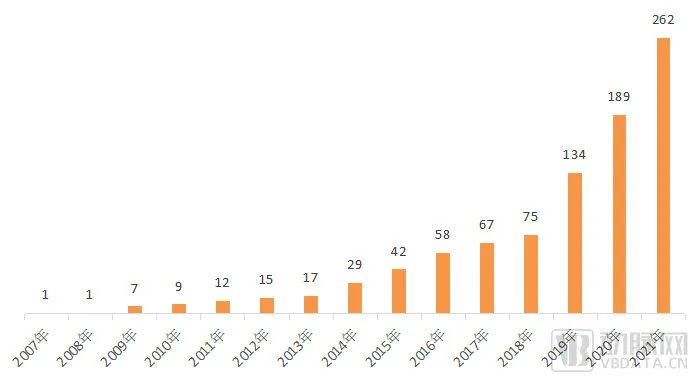

達芬奇手術機器人在國內的裝機量,數據源于企業年報

據上海復星醫藥的數據,2021年,達芬奇手術機器人在國內銷售73臺,同比增長18臺。考慮到達芬奇在國內2000多萬的單價,僅機器購買費用就接近20億。按直觀外科的營收結構比例,還可推算出每年耗材的費用遠超機器的購買費用。

從2006年12月國內引進第一臺達芬奇手術機器人開始,截至2021年底全國累計裝機262臺。2013年以前年裝機量基本低于5臺,2014年~2018年新增在10臺左右。最近3年呈現爆發式增長,分別為 59、54和73臺。

據之前的統計數據,這些手術機器人主要分布在沿海經濟發達地區及少數二線城市,核心城市仍未飽和,下沉市場還遠未開始。參考美國在2020年就有3720臺的保有量,我國未來手術機器人裝機量還有很大的空間。

直觀外科年報的啟示

直觀外科能取得這樣優異的成績,離不開持的續創新讓臨床使用的順暢度不斷提升。從2003年第一代機型開始,到2014年第四代機型達芬奇Xi,以及2018年的單孔版本達芬奇Xi SP,產品的不斷迭代創新也讓達芬奇手術機器人在醫生群體中得以長期保持極佳的口碑,成為手術機器人的代名詞,不斷引領著整個行業的發展。

雖然早期直觀外科看準泌尿外科的手術痛點,精準發力,一舉打開局面,但多年來并沒有裹足不前,而是不斷拓展適應癥,經過10年的不斷滲透,達芬奇的手術量占比最高的已經是普外科手術,這給了市場極大的想象空間。

此外,要想持續得到二級市場青睞,光有硬核科技講產品故事是不夠的,直觀外科開創了手術機器人領域的商業模式,那就是設備+耗材+服務,輔以租賃的模式。耗材的收入隨著設備保有量的提升而穩步向上,這種成熟商業模式帶來的持續造血能力給了二級市場極大的信心。上市至今,直觀外科的股價最高上漲了170倍,也正是他的亮眼表現,使得手術機器人這條賽道在國內風生水起。

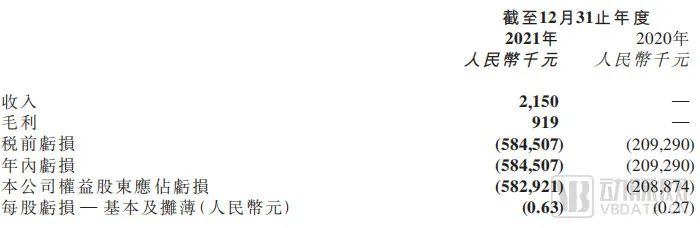

微創機器人:亦步亦趨的跟隨者

作為對標達芬奇機器人的上市公司,微創機器人也于近期發布了其上市后的首份財報。自2021年11月2日于港交所上市,截至2021年12月31日止年度業績,微創機器人取得收入人民幣215萬元,與2020年完全沒有任何營業收入相比,已是增長不錯;然而公司凈虧損高達5.84億元,收入與虧損相比幾乎可以忽略。同比2020年2.09億的虧損,擴大了近180%。

微創機器人2021年報財務摘要,數據源于年報

據年報數據,營收來源于蜻蜓眼DFVision三維電子腹腔鏡,它于2021年6月獲得國家藥品監督管理局批準后開始入院推廣和銷售。但虧損主要源自研發成本由截至2020年12月31日止年度的人民幣1.354億元上升190.0%至人民幣3.926億元。

微創機器人研發支出,數據源于公司年報

研發方面,微創機器人現有8個研發團隊,分別負責電氣開發、 軟件開發、視覺成像開發、算法開發、機械工程、測試、知識產權管理及基金管理。截至2021年12月31日,研發團隊共有317名成員,其中約60%擁有碩士及以上學位。

專利方面,截至2021年末,微創機器人在全球共申請503項專利,其中159項專利獲得授權,包括129項中國專利及30項海外專利,其余344項專利還在申請中,全面覆蓋臨床應用、自動手術、AI 技術等領域。

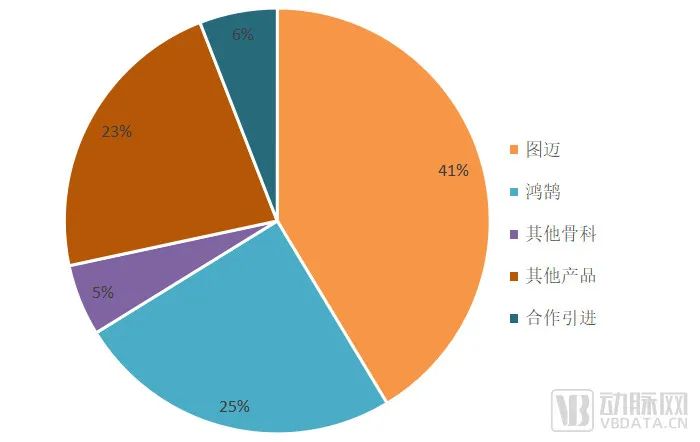

項目研發所占費用比例,數據源于年報

年報中對研發費用的占比做了透露,可以從微創機器人的研發費用分布中看到,作為核心產品的腔鏡手術機器人——圖邁,占據了微創機器人的大部分資源。目前針對泌尿外科手術適應癥的注冊申請已經獲批。圖邁為首款已獲批的國產四臂腔鏡手術機器人,在中國市場上將主要與達芬奇競爭。

除了圖邁,鴻鵠骨科機器人也花了不少研發費用,因為骨科手術機器人有望成為腔鏡手術機器人之后下一個廣泛使用的領域。從應用場景看,骨科手術機器人主要用于關節置換手術(膝關節或髖關節),脊柱手術和創傷手術主(骨折復位)。

微創機器人產品研發布局及進度,數據源于年報

可以看到,海量的研發經費投入,不僅帶來了圖邁和鴻鵠這兩款拳頭產品,還有豐富的產品布局,這些都是企業多元化持續發展的基礎。

天智航:國內首家骨科手術機器人

近日,天智航的年報預告出爐,預計2021年實現營業收入1.7億元,同比增長24.89%;凈利潤為虧損7475.35萬元,虧損同比擴大37.24%。研發費用大幅增長也是2021年天智航虧損擴大的原因之一。

天智航表示,報告期內加大了對骨科手術機器人新技術、新產品的研發投入,報告期內研發費用約為1.1億元,同比增長48.48%;預計研發支出占營業收入的比重約為64.83%,較上年增加約10.3個百分點。

截止2021H1,天智航共累計申請專利270項(其中發明專利申請99項),累計獲得專利授權171項(其中發明專利授權 36 項),目前有效專利157項(其中發明專利 32 項)。

目前天智航的研發主要集中于幾個核心技術:一是骨科手術機器人構型,簡單來說就是優化設計適應手術室的環境需求及發展;二是高精度在線標定技術,也就是控制誤差;三是多模態醫學影像融合與處理技術。

從項目的角度看,天智航的研發主要以改進天璣系列產品為主要方向:一是適應癥拓展;二是產品智能化水平提升;三是核心部件國產化;四是耗材研發。

天智航骨科手術導航定位機器人已研發至第三代,主要有“天璣”和“天璣2.0”兩款商業化產品。“天璣”于2016年11月完成注冊并上市(可視為天璣1.0),“天璣2.0”則于2021年2月拿到三類醫療器械注冊證,在同年4月底正式推向市場。截至2021年末,報告期內總手術量超過10000例。

在適應癥方面,天璣2.0與天璣1.0一致,均適用于骨科創傷和全節段脊柱外科手術,但天璣2.0更加智能化、機器操作更加便捷和人性化,醫生可以獨立完成手術及對機器人的操作,能大幅減少手術時間,提高手術質量與效率。此外,由天智航與強生醫療共同研發的全新Viper Prime(TM)天璣脊柱機器人手術整合方案正式上市并投入使用。

國產手術機器人陸續獲批

隨著研發階段的結束,不少國產手術機器人陸續獲批上市。

國內主要企業手術機器人布局,數據源于動脈橙

威高機器人

山東威高手術機器人有限公司生產的創新產品“腹腔內窺鏡手術設備”于2021年10月正式獲得NMPA批準,獲準上市。值得一提的是,威高手術機器人的“腹腔內窺鏡手術設備”成為首家獲批上市的國產腔鏡手術機器人系統,填補了國產空白,打破了國外壟斷。

杭州鍵嘉

由杭州鍵嘉機器人有限公司自主研發制造的全髖關節置換手術機器人ARTHROBOT HIP于2022年4月正式獲得國家藥品監督管理局(NMPA)上市批準,成為國內首款獲得NMPA認證的國產髖關節手術機器人。

ARTHROBOT HIP是中國首個進入NMPA創新醫療器械特別審查程序的“全髖關節置換手術機器人”產品,也是國內首個獲批開放式植入物數據的關節置換手術機器人平臺系統。基于同平臺鍵嘉機器人還研發用于膝關節置換的ARTHROBOT KNEE,并于2021年10月完成了臨床試驗入組,有望于2022年獲批上市。

柏惠維康

北京柏惠維康科技有限公司自主研發的的睿米RM-50神經外科手術機器人于2022年1月取得NMPA認證。睿米RM-50手術機器人的推出,標志著我國神經外科手術機器人關鍵核心部件首次實現真正意義上的“國產化”,打破了國內手術機器人在核心部件領域的被動局面。

神經外科手術機器人核心部件包括光學跟蹤定位儀和機械臂。柏惠維康自主開發光學跟蹤定位儀,在環境光條件下實時追蹤目標物體的精準位置,迅速完成手術機器人的空間注冊;此外,還通過人工智能技術提升國產機械臂的精確性和穩定性。

鑄正機器人

鑄正機器人研發的佐航300“脊柱外科手術導航定位設備”2022年3月獲得NMPA批準上市。這是繼天智航“天璣機器人”、捷邁邦美Rosa One、美敦力MAZOR X、鑫君特ORTHBOT機器人之后,國內獲批上市的第五款脊柱外科手術機器人。

蘇州鑄正機器人有限公司成立于2016年,研發領域集中在微創脊柱外科方面。左航-300是目前唯一可實施局麻骨科手術的機器人,能夠有效解決手術時間長、手術成本高等問題。

和華瑞博

北京和華瑞博醫療科技有限公司生產的用于全膝關節置換的HURWA機器人2022年1月正式獲得NMPA批準上市。HURWA機器人由機器臂直接夾持動力工具自動進行截骨操作,在此過程中,術者無需做位置判斷,只須觸發機械臂運動即可完成截骨,系統精度在1.5mm以內。

此外,精鋒醫療、華科精準、長木谷、真健康和柳葉刀這5家手術機器人產品也于近期順利通過創新醫療器械特別審查,成功進入綠色審批通道。可以從前面的表格中看到,目前國產手術機器人已經從研發陸續走向獲批階段。接下來面對的就是商業化落地的考驗。

國產手術機器人面臨的問題及應對

國產腔鏡機器人的推廣必然繞不開的就是達芬奇。

從院方的角度,一臺達芬奇采購價格為2000萬~3000萬元,按照8年折舊計算,每年折舊費用約為330萬元左右。其次是維護費用,達芬奇手術機器人每年維護費用在150萬元以上。此外,耗材也是不可忽視的項目,從前面直觀外科年報中就可以看出,配件耗材的營收比賣機器多一倍。

國產替代的邏輯必然跟價格有關,就制造本身而言,國內企業的成本有天然優勢,只要能提供具有差不多性能的產品,替代必然會發生。面對國外的技術封鎖,需要國內企業具有可持續的自我研發能力,誰在的持續研發能力強,誰就有優先完成替代的可能。

從病患的角度,使用一次達芬奇手術機器人執行的手術費用成本合計超過4萬元。雖然近年來,隨著市場教育的成功,病患開始認可機器人的手術價值,并愿意為此買單,但誰會介意價格更低廉呢?

國產腔鏡機器人真正要面對的壁壘是醫生,他們接受的手術機器人是以達芬奇為標準的。在前期經過達芬奇各種教育培訓之后,他們不僅習慣了達芬奇的整體操作方式,而且在他們心里已經埋下了達芬奇系統穩定,極少出問題的固有思維。

企業要扭轉這種局面,除了常規的通過培訓、通過跟臨床機構的合作,通過去醫院推廣,讓醫生使用,甚至去與達芬奇比較,然后得到醫生認可外,還得拿出更好的服務。

以微創機器人為例,他們打造了圖邁機器人車載移動培訓展示平臺,平臺擁有完整的支持能力,能夠提供腔鏡手術機器人培訓所需的能源、耗材與維護支持,以及展示與示教功能。能讓更多醫護人員不用出差便可接觸、體驗、了解國產手術機器人,降低培訓門檻。

骨科手術機器人的憂慮在政策。

早在2021年,手術機器人先后被納入上海、北京醫保,在國家推進醫療服務價格改革和支持具有臨床價值創新產品的大趨勢下,手術機器人的醫保支付覆蓋面或將加快。

北京于2021年8月推出了醫保支付方案,手術機器人以及耗材均被納入了醫保支付范疇,其中,機器人輔助骨科手術的費用固定為8000元,可全部使用醫保支付。而配套耗材費用也可實現部分報銷。北京的此項政策會對骨科機器人的推廣和手術量的提升產生積極作用。

到了2022年3月初,一份“關于征求《關于完善骨科‘手術機器人’‘3D打印’等輔助操作價格及相關政策的指南(征求意見稿)》意見的函”在業內傳開。

在上述征求意見稿中,對于骨科手術機器人的實際功能有著明確的分類,比如,手術機器人只具備和發揮導航定位功能的,作為骨科手術價格項目的“加收項”體現輔助操作價值,“加收項”名稱應體現導航定位功能。手術機器人只具備和發揮導航定位功能的,每例手術加收比例最高不超過40%,核心術式每例5000元以上的,加收標準按每次2000元封頂。

“手術機器人在醫務人員支配下完成或參與完成部分手術操作的,加收比例不超過80%。”意見稿還明確指出,部分地方收到新增骨科“手術機器人”“3D打印”醫療服務價格項目的申請,普遍存在設備采購成本和一次性配件價格“雙高”的情況。

有業內人士表示:“意見稿背后的邏輯是,人工關節帶量采購之后,產品的價格得到合理控制。但如果手術機器人的價格過高,可能會抵消帶量采購所帶來的效果。但對企業來說,手術機器人的定價需要兼顧多方因素,既要滿足臨床創新的需求,也要兼顧不增加過度的醫療負擔,同時還要保證自身發展。”

企業需要找到學術價值、臨床價值與商業價值的平衡點。

市場的態度

“手術機器人是醫院的新基建”一名投資人接受動脈網采訪時表示。

從院方的角度來說,隨著積累的臨床證據越來越多,機器人手術的優勢會體現得更明顯。站在患者的立場,并不是每一個人都能享受到大主任的親早操刀,但如果有機器人的幫助完成同樣精度的手術,且差價可控的情況下,患者是有意愿去選擇的。

到時候,手術機器人不能簡單看成是一個手術器械,而是要看成一個基礎設備,像CT、MRI一樣。一臺CT或MRI機器,幾百數千萬不等,單次檢查費不過幾百,為什么醫院還會購買?一是量大、二是這屬于醫院基礎設施。

手術機器人相當于是手術室的基礎設施。基于這個基礎設施,會衍生出新的、經過優化后的手術工具,它不再是以前的那種比如說傳統手動吻合器或者說鉗子各種夾持工具。它未來會變成新的一套系統,從整個術式上來講,就會朝著新方向去發展了。如果頭部醫院都開始往這個方向去轉變,那么下面的醫院也會跟隨。

“長遠來講,這個趨勢一旦啟動,就無法阻擋。”

未來,醫院購買機器人就像一場軍備競賽。因為如果這家醫院沒有機器人,患者就可能會選擇其他有機器人的醫院進行手術。這并非危言聳聽,在英國,在擁有達芬奇手術機器人醫院的競爭下,沒有機器人的醫院中有25%關閉了前列腺癌治療服務。

來自牛津大學的泌尿外科教授弗雷迪 哈姆迪說道:“這些設備一旦占據了主流,再想把它們趕走可就很難辦到了。”

寫在最后

手術機器人正迎來發展的黃金時代,但行業在火熱的同時,扎堆競爭的現象也開始顯現。有投資者向動脈網表示:“在市場燥熱的環境下,需要冷思考。”

在2022年的大環境下,雖然手術機器人確實火熱,但在不同的項目之間需要仔細比較,不能完全按照投賽道的邏輯來。特別現在正在跑的公司這么多,但未來市場能容納下的玩家肯定有限。

“醫療器械賽道就是比拼誰先成為細分賽道龍頭。”

最后到底哪一家能留下來,成長壯大。需要看創始團隊、看相關領域的技術積累,看他們對于市場的理解,看相關領域的資源,看對于未來的規劃,看技術路線在臨床應用場景上的拓展能力以及商業化的能力。

復盤達芬奇的商業化歷程,只有擁有扎實的底層設計、優異的臨床效果,以及漫長的市場培育,手術機器人才能做到真正放量。國產手術機器人還需要持續修煉內功應對未來的發展。