文|文化產業新聞 范雅婷

“為什么現在越來越多的國產劇不接地氣了?”這是知乎平臺上的一條熱議話題。

點開討論,發言的網友都在聲討越來越多的國產劇,出于商業利益而拍,陣容“豪華”,內容卻離地面越來越遠。

國產劇真的都變得如此“高大上”了嗎?不接地氣卻天天掛在熱搜上的電視劇到底為何還不斷有人演有人看?電視劇的商業利益與內容質量的沖突又該如何兼顧呢?

活在熱搜里的國產劇

之所以國產劇讓人覺得不接地氣,一部分原因是來自電視劇展現的生活畫面,跟大多數人認知里的生活天差地別,完全沒有共情之處。

以偶像劇中那些脫離現實的設定為例:除了戀愛生活里其他東西全都沒有、主角光環加持下實現夢想只需喊喊口號、學業顏值家庭事業事事順利的大男(女)主......從人物中get不到演技的輸出,從內容里感悟不到劇情傳遞的情感,說不接地氣毫不夸張。

而除了內容的不接地氣,部分國產劇和觀眾拉開距離的另一原因,是國產劇都活在熱搜里。

“在微博追完整部劇”、“國產劇的熱搜焦慮”、“電視劇的熱搜效應”......關于影視劇的新名詞也不是空穴來風。熱門國產劇只靠刷微博就能看完全集不是玩笑話,現在國產劇集的宣發普遍流行打造微博話題,屠榜熱搜,似乎每一部劇集都號稱自己“刷屏全網”“戳到情感痛點”,試圖在熱搜里賺取所謂的國民影響力。

據數據分析,對比近期國產劇集豆瓣評分情況和網絡輿情熱度,發現多部劇集都出現了“熱搜上了很多次,豆瓣卻低分甚至壓根不開分”的尷尬情況。

通過數據可視化分析,可以發現這8部劇集中僅有《人世間》一部達成了高熱度和高評分兼得的好成績,而搜索指數高的劇常常在微博里掀起“熱烈”討論、劇情視頻也被有目的性地截取傳遞到微博等網絡平臺,但在實際的觀看量和口碑上卻不盡人意。

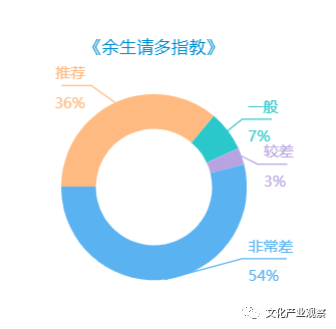

比較典型的是劇《余生請多指教》。由于兩位主演的超高人氣和數量龐大的粉絲群體,該劇在網絡熱度方面碾壓同期,有數據統計了該劇的豆瓣TOP100熱評的評分結果,發現有近54%的網友認為該劇“非常差”,但也有近36%的網友給出8分以上好評,認為該劇值得推薦,整體口碑呈現極端兩級分化態勢。

不只是這一部劇,在近些年的國產影視劇中,出現了多部因太過關注能否登上熱搜最終在口碑和收視率上不盡如人意的作品。這種為了熱搜而創作的劇集,偏離了藝術創作的規律,使創作與口碑、營銷之間的關系產生了倒掛。

這類作品忽視影視創作的內容質量與口碑,從商業利益的角度出發,一味重視作品在營銷上的“努力”,熱搜焦慮正是被此類商業產物“內卷”而來的。

熱搜焦慮怪誰?

完全是影視劇制作方一己之力使然造就的熱搜焦慮的嗎?其實不然。影視作品的熱搜焦慮,無疑是商業利益驅使下的結果,而商業利益的驅動,也有媒介技術變化的原因。

以前的影視劇,只出現在電視和影院,而隨著互聯網和媒體技術的不斷發展進步,傳播形式多樣化,傳播主體去中心化,每個人都在互聯網上有了發聲的權利。熱搜作為影視劇作品直接接觸觀眾的便利方式和重要途徑之一,難免會被作為宣傳的發力點。

而除了制作方本身對收視和營銷的在意,作為當下傳播影視作品的主要視頻平臺和資本方也很難不在意熱搜的數據。熱搜直接傳遞給經常上網的人群,這一群體也正是視頻平臺吸引的對象,熱搜在某種程度上是互聯網用戶與視頻播放平臺的橋梁,是流量和資本方的“介紹人”。

除此之外,在知乎那條話題下的評論里,一位網友的回復也點醒了揪著制作方來譴責作品問題的人。造成影視劇漂離生活、活在熱搜的原因,還有觀眾自己。

即使不接地氣,會頻上熱搜,但不可否認的是,有觀眾愛看。沒有觀眾買單,就沒有市場,也就不會有資本方想要賺取的利益。人各有所愛,且境遇不同,或許正是有人在現實生活中受夠了雞毛蒜皮的小事,才愿意興致勃勃地為電視劇里只需要幻想的“美好”吶喊,甚至熱衷于熱搜上好看的數據。

但在我們看來,每個人都向往美好生活,即使有觀眾喜歡看,但作為面向大眾的傳播作品,依然要考慮作品的社會責任感,美好生活是奮斗出來的,不是屏幕里一句話一個轉景就憑空出現的,觀眾總歸要回到現實生活中。

而創作者考慮的熱搜效應,即使想要獲得觀眾的歡迎,也要注重內容的質量。通過熱搜可以宣傳作品但不一定能取悅觀眾,真正傳播開來的文藝作品,一定離不開觀眾的口碑。

內容不能為商業“犧牲”

熱搜焦慮背后不過是對商業利益和觀眾流量的渴望,追求商業利益無可厚非,但不該以犧牲內容質量為代價。平衡二者之間的關系,不同的劇作給出了不同的答案。

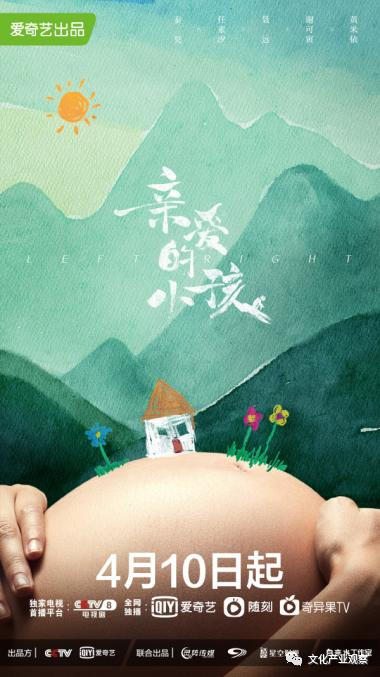

最近,逃過了“不接地氣”和“熱搜效應”的熱播劇《親愛的小孩》,引發了關于影視劇作品內容與商業關系的新討論。

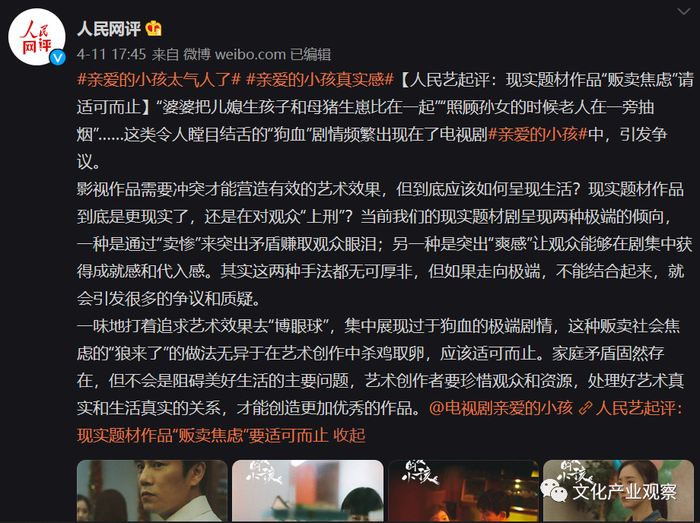

這部網劇呈現了當代人結婚生子后出現的各種現實問題,實力派的演技加持、劇情和拍攝手法都貼近現實生活,但即使如此,演繹著生活中七零八碎的壓抑情節讓人依舊提出了質疑,甚至被人民日報批評其內容是在“販賣結婚生子的焦慮”。

把生活中最破爛不堪的一面演繹到極致,把所有的悲慘戲劇性情結集中在一起,這難免又會讓人質疑是“另一種極端”,也是為了博取眼球才打造的商業作品。

誠然,在當下這個快節奏、效益至上的時代,商業利益與作品內容質量的沖突難以避免。但一部又一部出圈的影視作品用事實和數據告訴我們,商業利益是在保證了內容之后順理成章獲得的。

以今年第一季度的收獲高收視率影視劇為例。2022年截至目前收視率和口碑都表現亮眼的高質量作品——《人世間》,不僅在播出時每天都是收視冠軍,直至劇播完,《人世間》在市場的占有率仍高達15.3%,甚至傳播至海外市場,被迪士尼購買了版權。

不靠虛假的熱搜營銷、不依賴所謂的明星光環,優秀的市場回饋是《人世間》作品整體質量換取來的。

該片出品人程武評論其制作時說到:“我們做內容的使命是希望讓好故事生生不息。”相比只是為了賺錢的表面創作,專注于質量的作品恰好詮釋了“水到渠成”,內容做好了,自然會獲得觀眾真誠的喜愛,所謂的商業利益的目標,也“順帶”完成了。

內容與商業的平衡難以把握,但也不是完全不能做到。影視劇作品最終要觸達的是觀眾,我們認為商業性固然能創造生產力,但作品永遠不能忘記所要傳遞的內容與精神。創作終究要回歸生活本身、遵循藝術規律,如此,影視作品才能沿著有機、良性、高質量的路徑發展。

結語

內容和商業難免會有沖突,無法肯定地說只要內容,因為沒有物質的支持,現實的骨感會讓人退卻。但如果只有商業的存在,那么影視行業將會變得令人唏噓,感到悲哀。

你如何看待影視劇作品商業性和內容的關系,怎樣的文藝作品才算你心中的接地氣,快來評論區留言討論,留下你的看法吧~

參考資料:美林數據Tempodata 、光明日報、中國經濟網

美編:王麗雯

推廣:楊曉艷