記者 | 查沁君

編輯 | 楊悅

這是一堂不同于以往的研究生課題小組例會。討論的不是“光催化環境治理”等學術問題,而是當前上海“搶菜難、配送慢”的現實難題。

組織例會的是上海師范大學環境與地理科學學院教授朱建。

他向學生拋出一連串問題:蔬菜水果、嬰兒奶粉、肉蛋奶哪里買?總是慢人一步搶不到物資怎么辦?不會用智能手機的老年人如何線上搶菜?

討論數小時后,學生們展開分組行動。一路人馬負責收集團購信息,并逐一打電話核實;一組負責實時更新有效的團購信息,如菜品、價格、物流時間、信息來源等;還有一組負責了解如何對接住戶的物資團購需求。

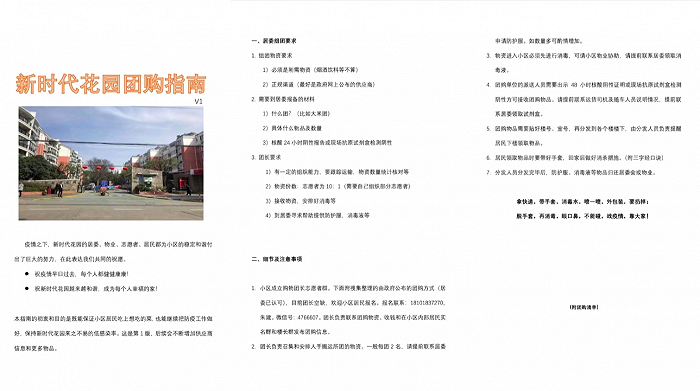

當天,朱建和學生連夜編寫了一份長達22頁的《新時代花園團購指南》。

這份指南在小區火了,其他小區也前來借鑒經驗。

作為“大團長”的朱建,已在小區內召集了330余位志愿者,共同負責小區1650戶居民、約5000人的團購、消殺、配送等。

這個過程并非一帆風順。期間也會出現志愿者忙得措手不及、丟件少物的情況,也有極少數人的負面聲音讓志愿者團隊意志消沉,但為了盡早解封的共同目標,他們還在堅持。

以下為朱建自述:

“我把學術的嚴謹執著用在團購上”

封城初期,團購不是很多,只有叮咚、美團,而且是居民個人搶購,效率低,還存在交叉感染的風險。

和大家一樣,我每天早上醒來就去各大app上點一點,從來沒成功過。后來,根據搶菜時間表設置好鬧鐘,但似乎更搶不到,因為更多人同一個時間賽跑。

我們小區居委會五六個人,年紀都很大,居委會主任六十多歲了,天天睡在居委會,床很小,已經睡了快一個月的板床。他也不懂團購。

我是大學教授,偏理想主義,1998年入黨,大學一直是團支部書記,當團長也是希望把小區的正能量團結起來,讓大家盡早解封。

團購首先要保證菜源。“上海發布”、“上海消保委”等官方平臺會發布團購信息,上海市商務委員會有疫情防控生活物資保障的企業證明,我逐一打電話詢問企業情況,是否有開過團,怎么開團,其中很多電話打不通或是關機。

這個工作量非常大,正好我第二天要跟研究生開組會,向他們說明了情況,有時間的、沒有在寫畢業論文的同學們參與進來。我們還梳理了一些還不是特別熱的供貨商電話。

有同學一個人就撥打了四五十個電話,打到手機發燙;還有同學打電話聯系物資時,接到上海疾控中心的電話,得知他爸爸轉為陽性的消息,他在打完最后一個電話后,轉給其他同學繼續打。

我們花半天時間搜集資料、篩選、確認來源,連夜編寫了這份《新時代花園團購指南》,一共22頁。內容涵蓋居委組團要求、細節及注意事項、還有團購清單,包括菜源、價格、運送時效、開團人數、聯系方式,是否有雙證等。

作為一名理工科老師,我把邏輯性的辯證思維運用在團購工作上。

一個是如何篩選、甄別供貨商。如果是上海官方發布的,我們就直接對接安排;來自其他渠道的,我們會對照上海市商務委員會的企業名單,看該供貨商是否在名單之列。

然后查看企業或是其委托的供應商、運輸商,是否有上海市頒發的疫情防疫期間的通行證,車牌號必須跟通行證上的一致。

還有一種情況是,比如我買了光明牌的雞蛋,雞蛋上如果沒有光明的牌子,我們會要求對方提供光明集團的企業發票抬頭。緊急情況下,沒法提供發票的,收據公章也要能對得上。

對于聯系人的身份核實,我們會打電話到所屬公司,或讓對方提供工作證明。如果是光明集團下某個代理商,也需要提供代理商證明。

二是如何分發物品。團購物品需要貼好樓號、室號,再分發到各個樓樓下,由分發人員負責提醒居民下樓領取物品。三是消殺,為此我還編了三字經口訣,提醒居民做好消殺措施。

這份《團購指南》是我們通過網絡查閱知識,自己總結的方法,因為沒有指導性文件,現在好多隔壁小區都找我要《團購指南》。

“我成了民意直通車”

研究生有一定的搜集整理信息的能力,但畢竟不在小區,所以我把團購指南發到小區業主群,當時只有7人報名,現在志愿者團隊已經擴充到了330人。

我們找到一個開團軟件,最初使用時有千分之六的手續費,六百塊左右,我們自己墊的,后來因為疫情,這個開團軟件在上海地區免費。到目前為止,我們已經團了九次。

志愿者熱情很高,但畢竟是新手,難免會有失誤,前幾批貨每次發完都會有少的。這些損耗都是我們個人承擔,每個團長少則賠一兩百,多則賠四五百。

有物資供應商主動給我們10%的提成,這種消息我們都會在工作群里公示,然后將這10%降到菜價上面去。

在團購品類上,我們始終堅持,非必須品不團。做團以來,總有人來推薦烤鴨、可樂、點心等,甚至香煙。對有煙癮的人可能是個生活必需品,但并不是沒有它就活不了。

我們的核心目標為了盡早解封,不是為了大家天天關在家里吃好用好。

我每天早上差不多八點半起床,凌晨二三點睡。晚上不停有人來問:藥怎么買?貨為什么沒收到?團購APP怎么用?還有和團購無關的問題,封控樓的陽性病例怎么處理,誰來管?

居民出于對我的信任,越來越多人會向我傾訴困難,一天消息就有100多條,聊下來幾個小時就過去了。很多問題我們也解決不了,只能幫忙協調。

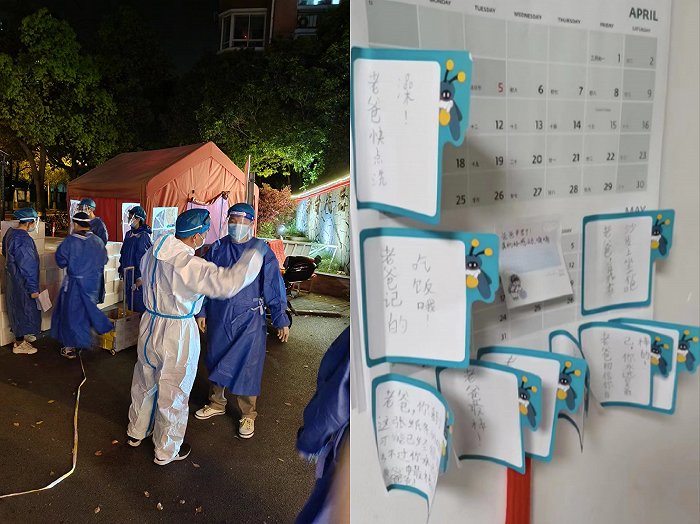

不止我一個人的工作狀態是這樣。我們有個叫李云的組長,負責消殺和配送。他每天早上六點半就要過去,前一天晚上半夜十二點才回家,現在每一單都有他本人親自在那里派送。

因為李云早出晚歸,孩子時常見不到爸爸,家里的日歷上掛著孩子每天寫給他的便簽留言。“老爸快點洗澡!”“老爸記的(得)吃飯哦!”“老爸,你看到這張紙條可能已經很累了,不過你在我心中永遠最棒!”

家里有小孩的志愿者媽媽,晚上也一直跟我們搬運物資。第一批團購時,我們沒有經驗,單靠一輛電瓶車,一直從下午五點搬到晚上十一點半。因為戴著面罩、穿著防護服,連水都不敢喝。

還有我們的副團長張正快,他也親自負責消殺,此外還負責溝通居委、業委和物業。外聯組志愿者努力跟供應商聯系;負責數據處理的志愿者,白天帶娃,晚上才能處理數據,每晚都要干到12點多。

負責售后的小姑娘一個人住在逼仄的小房間里,每天盤坐在單人床上,在一方折疊桌上工作,不厭其煩地回答居民們提出的各種售后問題。

“做好事還被攻擊,我們一度想放棄”

我們現在最大的難點是,有一小撮別有用心的人想盡一切辦法詆毀我們,認為我們擋了他們的財路。

我們做團購之前,小區還有其他人做團購,但是他們在消殺防范、進貨渠道上都沒有把控。比如一斤青菜,他賣六塊錢,進價可能只有四塊錢。我們是進價六塊就賣六塊。對于這一點,居民是沒辦法鑒別的。

前幾天我們遭受到重大打擊,有人轉發給我一篇PDF文檔,內容斷章取義,先是攻擊了居委會,因為居委會、黨委業委會認為我們團購做得最規范,所以發文將團購審核權交給我們,也就是說,其他團要開團需要經我們審核。

攻擊文將我們稱之為“壟斷”。我們一分錢不掙,壟斷什么?我非常氣憤,把這篇文章發到業主的三個群,居民都站出來替我們說話,紛紛說“做點好事咋這么難,支持朱教授”。

我們團員的信心也遭受打擊。做志愿者還要被攻擊,把我們說得像奸商一樣。

第二天,居委會主任跟我們開了兩次會,希望我們頂住壓力,繼續干下去。主任說給我們兜底。

在這種情況下,有人建議我們小范圍團購,比如一個禮拜開一兩個團,少購點物資。我說那不行,我們小區有1650戶居民、約5000人的社區,哪怕只有半數家庭團購,這個數量也是不得了的。

我們的目的是在居委授權下,為老百姓負責,必須保證所有人的正常物資需求,不能因為我們受委屈了,就不團了。

我們內部也同時進行自我反思和改進。我們建議,居委會自己成立一個監督委員會,負責所有審批,包括我們團的東西,企業資質、防護消殺等都要報備。

這樣一來,避免我們既做裁判員又做運動員,很容易被人詬病。對我們自己來說,我們既想為群眾服務,也想保護我們自己。

封閉到現在,一定會有人能量低潮,需要出來發牢騷,就像靜電一樣,正能量的人釋放正電,負能量的人釋放負電。正能量的人在群里要多發聲,或者做一些正面的事,綜合掉一些負能量,形成一個平衡的能量場。