編者按:斯密的《國民財富論》將經濟的參與者假設為自利的理性人,由此形成的自由市場原理成為現代經濟學的基礎。而在《道德情感論》中,斯密論述的核心則是“道德人”。其中“理性人”和“道德人”的矛盾,首先被德國經濟學家們提了出來。對于這一“斯密問題”,之前已有不少解讀。高全喜在這篇文章中對其做了狹義和廣義的區分,并從廣義的角度,回到蘇格蘭思想家們的語境當中,由他們對當時英國轉型期社會的思索和彼此互動,來理解斯密道德哲學思想的深邃及內在統一。

《思想史中的“斯密問題”》

文 | 高全喜(《讀書》2022年4期新刊)

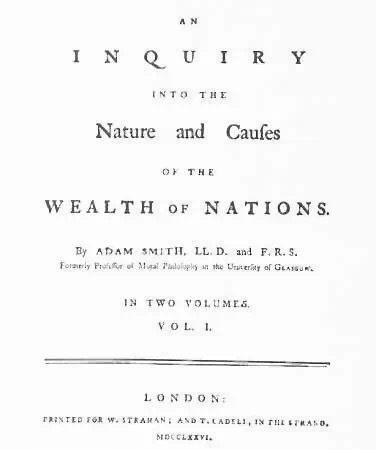

在西方經濟思想史研究中,對于斯密經濟學的歷史定位一直發生著變化,主流理論一般都認為斯密的《國民財富論》開辟了現代經濟學,其主要貢獻是勞動分工理論、自由市場理論和“看不見的手”的機制,而這些都基于一個前提預設,即現代的自由市場經濟假設參與者個人是自利的理性人。在這樣一個假設下,現代的市場經濟秩序才能運行。這也是斯密《國民財富論》一書的基本假設,這個假設以及相關的自由市場原理,形成了后來的古典經濟學、新古典經濟學、效益均衡學派和芝加哥學派等,這些主流經濟學都是在斯密的上述論說下發展演變出來的,兩百年來一直是西方經濟學的主流。

但是“二戰”之后,西方經濟學有所分化,出現了凱恩斯與哈耶克關于福利國家的論戰、奧地利經濟學與古典經濟學關于社會主義的論戰等,在這個過程中,人們重新回到斯密等早期理論家的經典作品中尋找思想靈感,斯密的《道德情感論》開始受到經濟學家們的重視。人們不再把此書視為一部與經濟學無關的倫理學著作,而是從道德情感的視角理解斯密的經濟學和《國民財富論》,理解自由市場經濟和分工理論,尤其是理性人的假設。這樣一來,就發現斯密《國民財富論》的一些基本觀點和經濟學原理,受到他的《道德情感論》的挑戰,或者說,兩部書的基本觀點發生了很大的分歧,斯密這位現代自由市場經濟理論的創建者,究竟持何種經濟學呢?這是重新思考斯密學說所帶來的一個重大疑問。與此相關的,斯密還是一位自由主義經濟學大師嗎?他的經濟學還需要一種理性人的假設嗎?如果需要,那與《道德情感論》中的情感人是什么關系呢?這些問題隨著《道德情感論》的重新被重視,隨著斯密思想的晚近復興,原先經濟思想史中的斯密經濟學的定位就面臨重大的挑戰。

其實,上述問題并非晚近四十年才被提出來,追溯起來,早在一百年前,關于斯密的《國民財富論》與《道德情感論》之間的關系,尤其是斯密經濟學的基本預設與斯密道德學對于人性情感的論述存在著不小的分歧,就被一些德國經濟學家提了出來,當時稱之為德國經濟思想史中的“斯密問題”予以討論過。晚近四十年來,隨著《道德情感論》受到廣泛的重視,并在英語學術界的主流經濟學和道德哲學等領域引發重大的思考與討論,德國思想界的這個斯密問題又被激活。我認為,所謂德國思想史中的“斯密問題”,有狹義和廣義兩個層次的理解。狹義的理解就是一百年前德國經濟學研究者們提出的那些老問題,它們早在斯密思想的晚近復興之前,就被德國人提了出來,并且有了初步的結論。至于廣義的理解,則脫離了德國語境,主要是從晚近斯密思想在英美主流思想界的背景下,重新理解斯密關于國民財富論與道德情感論之間的關系,修正人們對于斯密關于理性人和道德人的理解偏差,重回蘇格蘭思想的軌道,尋找它們之間的契合關系。

德國學者在一百年前提出了一個問題,他們認為亞當·斯密的兩部著作,其基本觀點是不兼容的,甚至是相互對立的,由此否定英美主流經濟學對于斯密經濟學的認知和推崇。在他們看來,一個大師級別的理論家怎么會有兩個不相容的基本觀點呢?在《國民財富論》一書中,斯密創立了一套基于理性自利人的現代資本主義的自由市場經濟的經濟理論。這個經濟理論的基本假設是存在著一個理性的自利人,作為個人主義的自由自利主義者,他們參與市場經濟,并在市場機制的調整之下,追求最大化的個人利益,從而塑造了一個現代經濟秩序,包括從分工到交換和貿易以及分配等整個商品運作過程,由此促進了資本主義的經濟發展與繁榮。所以,理性的自利人就是一個理性的經濟人,這個經濟人把市場利益視為個人自由參與市場的出發點,每個人只有具備這種以自利為主導的經濟人理性,才能形成資本主義的市場經濟。現代經濟學就是以理性經濟人或自利人為基本假設而建立起來的,其中關于勞動分工、等價交換、自由貿易和有限政府等一系列經濟學的基本原理,都需要這個前提的預設,否則,現代市場經濟秩序就難以實現。在斯密經濟學理論的視野之下,道德學或倫理學是不存在的,或者說,在自由市場經濟領域,是不需要甚至是排斥道德哲學的,只能以理性經濟人的自利假設為基點,以經濟效益、市場均衡、利益優化、成本效率等為經濟行為的標準。

問題在于,斯密還有另外一部他自己更加重視并且寫了一輩子的《道德情感論》,在德國學者看來,這部書提出了一個與斯密經濟學完全對立的道德學說。他們認為,斯密的道德學是一種建立在利他主義原則上的道德理論,斯密通過一套中立的旁觀者的視角,提出了一個與理性經濟人或自利者完全不同的道德人,這個市民社會的道德人的假定,就與經濟學的理性自利人的假定完全不一致,成為斯密道德思想的核心。這樣一來,德國學者的問題就被尖銳地提了出來,一個建立在利他主義道德學基礎之上的理論家,怎么能夠同時建立起一個以自利的理性人為中心的現代經濟學呢?由于斯密的兩部書的基本觀點或根本預設是對立的,那么,不是斯密的思想混亂不堪,就是現代經濟學誤讀了斯密的經濟學理論,片面地發揮了斯密思想的一個方面,而把斯密思想的更為重要的另外一面拋棄了。所以,現代經濟學所繼承的斯密理論是有問題的,德國學界的結論偏重于后者,他們談斯密問題,主要是基于德國民族主義經濟學的背景,以此反對現代的英美主流的自由市場經濟學。

上述就是狹義的德國思想界的“斯密問題”,這個問題雖然被關注和討論,但并沒有受到英美主流經濟學界的重視,因為英美經濟學界普遍認為德國學者對于斯密《道德情感論》的認識是有很大偏差的,大多是從翻譯的只言片語中理解斯密的思想,并沒有深入研究斯密的全部思想作品,加上德國經濟學的國家主義色彩,所以德國思想界中的斯密問題后來就被翻篇了,在英美學界很少有人提及。不過,隨著晚近四十年斯密思想的復興,尤其是他的《道德情感論》越來越受重視,德國學者曾經提出的斯密問題就重新被翻了出來,并在經濟全球化的新語境下受到關注,這個就是我說的廣義的理解。這個新的視角涉及如下三個方面的問題。

第一,德國學者質疑的英美主流經濟學把理性的經濟人或自利人視為斯密經濟學的核心理論,并且由此發展出來的現代經濟學各個流派,是否完全忠實于斯密的《國民財富論》以及《道德情感論》的思想?他們對于斯密思想的理解與發揚光大是否存在一定的偏差?顯然,這種質疑是有道理的,換言之,現代經濟學把理性的經濟人視為現代經濟學的原初出發點,把經濟秩序視為一種基于個人利益的理性計算的市場經濟行為,多少偏離了斯密思想的原意。究竟什么是理性,什么是經濟人或自利人,市場經濟是否就是經濟理性的邏輯演繹,自利人是否就是沒有同情心和仁愛情感的自私自利人呢?道德究竟在市場經濟中有什么作用,看不見的手只是理性的無知之幕嗎?這些問題都是現代經濟學要重新思考的問題,那種教條主義的市場原教旨主義,理性經濟人的刻板預設,都將受到來自斯密《道德情感論》的挑戰。

第二,現代經濟學的基礎理論有短板,是否就意味著德國學者的觀點正確呢?情況并非如此。德國學者對于斯密道德思想的重視是必要的,暗合晚近斯密思想的復興傾向,說到底這種復興也是現代經濟學的理性經濟人面臨困惑后一種返回斯密道德哲學尋求靈感的舉措。但是,問題在于,德國學者把斯密的《道德情感論》也誤讀了,把斯密等同于簡單的道德說教主義,等同于利他主義的傳統助人為樂和慈愛學說,這樣就把斯密思想中的有關同情的自利心與合宜性的思想也排斥掉了,導致的結果就是把斯密的經濟學與道德學對立起來,貶低了斯密經濟學思想的創造性意義,并由此否定主流的現代英美經濟學。所以,他們的觀點并沒有得到經濟學界的廣泛重視,因為斯密的經濟學與道德學并非簡單對立的,理性的經濟人與情感的道德人,也不是兩種相互對立的預設,經濟秩序與道德情感之間存在著內在的聯系,有著共通的問題意識,并且得到了斯密富有創造性的解決,這才使得斯密的思想呈現著廣闊的包容性,并且對于現代經濟學依然具有啟發性的作用。

第三,既然現代經濟學在繼承斯密經濟學原理方面有短板,德國學者對于斯密《道德情感論》的理解有偏差,那么,如何理解斯密的思想呢?其實,路徑也不難,那就是重新回到蘇格蘭思想的語境中,從當時蘇格蘭思想家們所面臨的時代問題以及回應的理論構建中,尋找斯密思想的源泉。應該指出,斯密與休謨等蘇格蘭思想家們一樣,都不是簡單地為了現代社會的經濟效益問題提供經濟學的理論,他們研究經濟問題,甚至創建了一套現代經濟學原理,乃是為了當時正處于轉型時期的英國社會提供一整套經濟、社會與道德的系統化或綜合性理論,其實質是為一個上升時期的現代工商業資本主義提供一種正當性的道德與文明上的辯護。為此,他們非常重視財富生產與市場經濟的現代工商業秩序,但是,更讓他們關注的是這個工商經濟社會的情感心理問題,即怎樣的一種精神狀態才使得這個社會不至于淪落為人欲橫流的低俗社會,而演進為一個有道德的文明社會。他們都不信奉理性主義,崇尚經驗主義,在歷史和心理方面,他們是文明演進論和情感主義論,所以,打通經濟利益和人心情感,接續歷史傳承而又文明進步,實現人為道德與正義制度,就成為他們思想的主要內容,至于經濟學或道德學,不過是上述核心問題的不同層面而已。現代經濟學顯然忽視了蘇格蘭思想家們的道德關懷,德國學者則是膚淺化地理解了斯密的道德思想,真正把握斯密的核心問題的一貫性,并打通他的兩部屢次修改之著作的溝壑,還是要回到蘇格蘭思想的歷史脈絡中,那里蘊含著現代社會發育的種子。

從現代經濟學回到蘇格蘭思想來解讀斯密,其中不僅有晚近四十年斯密思想的復興,有德國思想中的斯密問題,有當今經濟學面臨的困惑,也還有蘇格蘭十八世紀與斯密前后相關的其他啟蒙思想家,這里有一個多視角的譜系,除了前面談及的德國學者、現代經濟學各派,僅就與蘇格蘭思想直接相關的理論淵源來說,大致也有四個線索,再加上斯密的《道德情感論》修訂了七版,花費了數十年時間,其間思想觀點也有很大的變化,這樣與他相關的思想譜系的關聯度也會發生變化,致使問題甚至張力性有所凸顯。但這些又是我們理解和研究斯密的道德哲學所必須搞清楚的思想背景。

第一個,當然是他的老師哈奇森。斯密在愛丁堡大學讀書時,哈奇森曾經作為他的老師,哈奇森的課程對學生們的影響是巨大的。雖然斯密后來的思想理論大致偏離了哈奇森的軌道,自創一體,成為蘇格蘭啟蒙思想的重鎮,獲得國際性的聲譽,但追溯起來,哈奇森對于他的影響仍然不可小覷,大致表現在如下幾個方面。其一,斯密在情感主義思想路徑上,與休謨一樣,都接續的是哈奇森的路徑,哈奇森開辟了蘇格蘭的情感主義脈絡,強調情感對于理性的決定作用,這在斯密的道德哲學中也是一條主線。其二,哈奇森對于加爾文新教的道德哲學汲取,雖然并沒有為斯密全部繼承,但哈奇森有關羅馬自然法的思考,加上加爾文神學的沉思,對于斯密晚年的思想也多有啟發,斯密在《道德情感論》的多次修改中,尤其在第六版第三、六卷關于道德情感的內省和良心等方面的論述,就與初版的有關利益感的觀點多有出入,加入了很多斯多亞主義和神學思考的成分,這與哈奇森的某種啟示也不無關系。相比之下,休謨的道德思想一生大致保持著相當的一致性和連貫性,少有基督教神學的色彩,兩人之間的反差很大。其三,斯密顯然不贊同哈奇森的第六感的純粹道德官能理論,對于那種利他主義的道德哲學,他是不贊同的,但是,哈奇森的那種試圖在情感自身的機能中尋找道德情感的努力,對于斯密試圖通過想象力達成一種公正旁觀者的合宜性視角,卻很有啟發性。哈奇森的第六感官是一種設想,斯密的旁觀者也是一種設想,它們具有一定的相似性。

第二個就是休謨。斯密與休謨保持著一生的友情,他們兩人的思想和人生具有非常大的契合性,具有情投意合且思想觀點一致的總體特征,被視為學術思想史上的一段佳話。僅就道德哲學來說,他們的關系大致有如下幾點值得關注。其一,他們都是情感主義道德思想的推崇者,都把道德情感視為道德與工商業社會的聯系紐帶,并為現代資本主義辯護,糾結于共同的時代問題,他們的理論傾向和價值取向大致是相同的。特別值得指出的是,在從個人自利之心到利益和財富的激情,再到道德標準的制度生成等一系列情感主義的發生與演變機制方面,他們在大的方面也是相同的,以至于后來的思想史家總把他們合為一體加以論述。其二,他們在基本原則和思想傾向上大致相同,但也還有很多具體觀點的不同,這些分歧有些不是技術層面的,而是涉及道德哲學的重要問題,他們之間因此又呈現出張力性的關系,由此顯示出蘇格蘭道德哲學的復雜性和豐富性。例如,通過心理的想象力達成的是共通的利益感,還是不偏不倚的旁觀者的合宜性,兩人就有尖銳的差異;在如何看待奢侈問題上,兩人的分歧也是很大的,休謨推崇奢侈促進了生產工藝的改良、經貿的繁榮乃至高雅文明的發達,斯密則指責奢侈導致浪費和奢靡之風;還有,斯密晚年的思想中,多次修訂《道德情感論》,呈現出很深的神學與良心論的色彩,與休謨的不可知論大為不同;在如何看待功利、效用、有用性,乃至對英國功利主義的影響方面,兩人也是不同的,休謨的影響更大一些;最后,在如何看待現代工商業的未來前景,或資本主義的私利擴張方面,休謨一貫的樂觀主義與斯密晚年的悲觀主義也是不同的。他們之間相互影響、彼此砥礪,把蘇格蘭思想推向一個世界思想史的高度。

第三個是英國的曼德維爾以及法國的愛爾維修等利己主義道德思想。曼德維爾對蘇格蘭道德哲學有很大刺激性影響,斯密的《國民財富論》和《道德情感論》都把曼德維爾視為一個重要的理論批判對手,可見其在斯密心目中的地位。如果說休謨對于曼德維爾以及愛爾維修等私利主義的觀點是復雜糾結的,斯密對于他們的看法卻是明確的,那就是他反對這些唯物主義者的人性觀和經濟觀,認為人的本性不是自私自利的,而是主張有高于私利的同情仁愛情感來統轄它們。在經濟領域,單純的個人私利更不是國民財富的動力機制,市場經濟不是由私利來推動和完成的,所以,斯密在經濟學和道德學兩個方面,都批判曼德維爾的私利主義。盡管如此,曼德維爾對于斯密的刺激還是很大的,為了解決市場經濟的動力機制,尤其是道德情感的本源,就促使斯密對于勞動分工、看不見的手以及同情心、旁觀者、合宜性等問題給予深入的研究,從而創建了一套自己的經濟學和道德哲學,他與休謨的很多分歧也與如何對待曼德維爾的思想有關。

第四個是霍布斯和洛克的政治思想。應該說,這批光榮革命前后的英格蘭政治思想家,并非蘇格蘭啟蒙思想的理論對話者,但他們的影響仍然是潛在的,甚至是休謨和斯密等人的隱含的理論對手。因為,蘇格蘭思想家們在接受了英格蘭的政治遺產及其內含的政治原則之后,并不是照搬英格蘭的思想方法和基本觀點,而是另外走出了一條獨特的蘇格蘭思想之路。由于休謨、斯密等人采取的是歷史主義和情感主義的方法論,對于諸如政府起源、政府職能、法治秩序、國民權利、個人自由和人民福祉等政治哲學的相關問題,就沒有接受霍布斯、洛克等人的政治契約論和自然權利論,而是在歷史經驗和現實語境下,探討諸如自由社會、情感苦樂、國民財富、政府職能、法治傳統等問題,斯密的主要著作雖然涉及政府、個人、福祉、利益、權利、法治、自由等主題,但與霍布斯、洛克等人的觀點是不同的,盡管他們都屬于大的英美自由主義思想譜系,斯密也不反對社會契約、自然權利、個人主義、自由憲政,但論證的理論路徑和關注的要點問題大不相同。前者聚焦于革命性(英國式的)的古今之變,后者聚焦于革命后的社會建設,尤其是自由經濟和文明社會的建設。

總之,上述斯密與多方位的思想界的復雜互動關系,為我們理解他的道德哲學提供了很好的理論背景。以此為切入點,才能真正理解思想史中的“斯密問題”的解決路徑。

來源:讀書雜志