文|路由社 艾爾登法環

從本輪疫情開始,一直被封控在寓所內的某位比亞迪潛在客戶,或許會在生活重回正軌之后,發現王傳福留給自己的選項,只剩下了新能源產品。

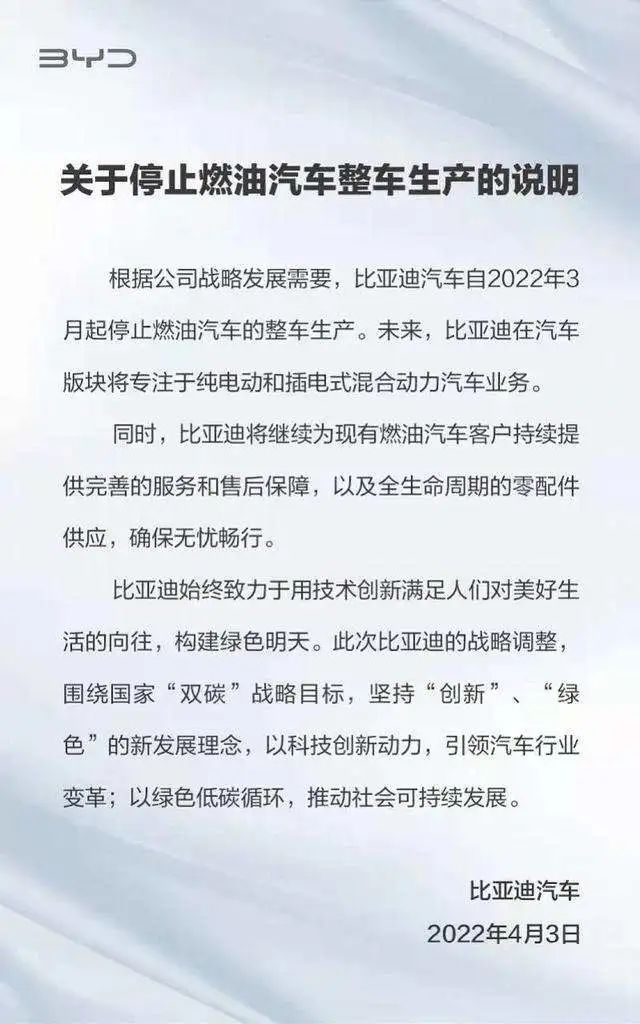

作為這位安徽企業家一手創辦的汽車企業,比亞迪上周日(4月3日)晚間宣布,“根據公司戰略發展需要,比亞迪汽車自2022年3月起停止燃油汽車的整車生產”。

“未來,比亞迪在汽車版塊將專注于純電動和插電式混合動力汽車業務。”這家總部位于深圳的汽車制造商,在一份提交給香港證券交易所的聲明中寫道。

此舉也令比亞迪成為中國首家做出此類承諾的汽車制造商。

截至目前,全球共有6家汽車制造商簽署了《關于零排放汽車和面包車的格拉斯哥宣言》,承諾到2035年在全球“主要市場”停止銷售內燃機汽車,到2040年在全球范圍停售。

除比亞迪外,沃爾沃、福特、通用汽車、梅賽德斯-奔馳和捷豹路虎也基于上述協議,為停售內燃機產品制定了明確的時間表。

一則價值6億的廣告?

乍一看,比亞迪的決定頗令人吃驚。

該公司今年3月底公布的2021年年度報告顯示,比亞迪去年共實現乘用車銷售713,437輛。其中,新能源車和燃油車的銷量分別達到554,980輛和158,457輛。

2021年,比亞迪實現新車銷售71.3萬輛,同比增長83.9%

2021年,比亞迪新能源乘用車產量近60萬輛,獲補貼58.7億元

這意味著,2021年,燃油車銷量在比亞迪乘用車業務中所占比重達到22.21%。

從年報發布,到宣布停產燃油車,比亞迪只用了5天時間。一個銷售占比超過1/5的業務部門,說砍就砍了?

“其實仔細分析一下,你會發現,比亞迪發布這份聲明,除了履行上市公司披露重大決策的法律義務外,更像是用可控的成本打了一次效果不錯的廣告。”披士訊咨詢公司汽車分析師關文琰表示。

盡管,燃油產品在過去一年中為比亞迪帶來了不錯的銷量,但其盈利空間正在收窄。

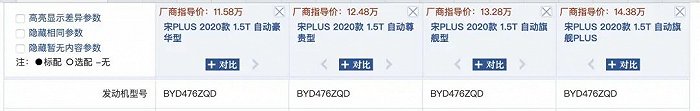

在該公司宣布停產燃油車之前,其在售燃油車型包括兩大車系,共計3款,其中包括宋Plus、宋Pro及比亞迪F3。

截至今年2月,比亞迪在售燃油車共3款(圖片來源:汽車之家)

售價方面,宋Plus和宋Pro較同系列的新能源車型低24.2%-30.1%。

但其制造成本卻難以進一步精減。

截至停產前,宋Plus和宋Pro車型均基于比亞迪“全擎全動力”系列中的宋平臺打造,采用由BYD476ZQD發動機和7速濕式雙離合變速箱構成的動力總成。

圖片來源:汽車之家

而從豐田花冠平臺衍生而來的比亞迪F3,則采用“BYD473QF發動機+5速手動變速箱”的動力組合。

圖片來源:汽車之家

“3款車型、兩個平臺、兩套動力總成,較低的零件共享率令比亞迪很難從成本控制方面,提升燃油車的利潤表現。”關文琰分析道。

正因如此,對王傳福來說,針對燃油產品做出停產決定,并不艱難。

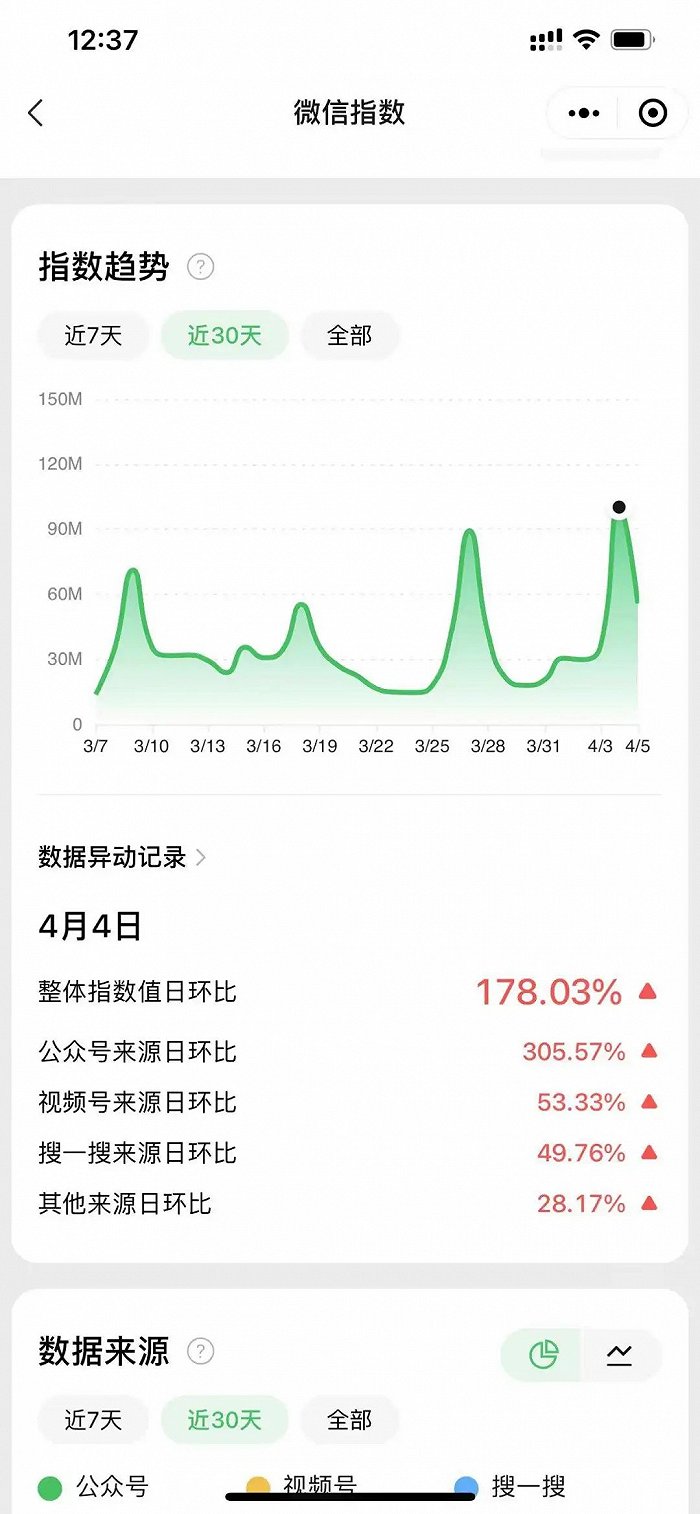

如果,再結合消息公布后比亞迪的“收獲”來看,那么停產聲明的廣告價值,將變得更加顯豁。

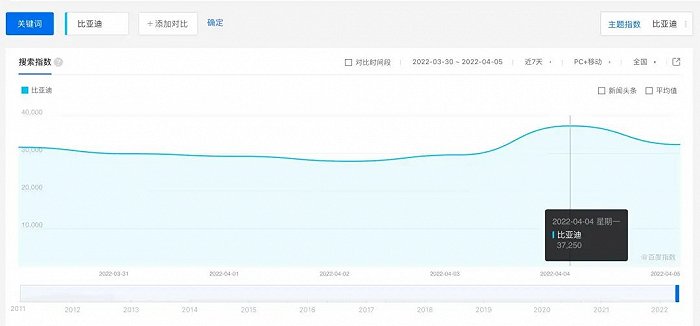

4月4日,“比亞迪”詞條的微信搜索指數達到100,127,163,環比提升178.03%,達到近30日峰值;同日,其百度搜索指數則達到37,250,創造近7日最高水平。

更為重要的是,比亞迪在港交所的股價,也于清明節前最后一個交易日達到243.8港元,較前一交易日上漲8.6%。

那么,打一則這樣的廣告,比亞迪需要花費多少錢?

結果可能低于外界想象。

“顯然,停產燃油車的決定不會是在一夜之間做出的。實際上,自今年年初以來,比亞迪已在生產制造方面做出了調整。”關文琰表示。

根據比亞迪4月5日晚間披露的最新產銷快報,2022年一季度,該公司累計產銷量分別為29.22萬輛和29.14萬輛。

其中,新能源產品的產銷規模分別達到28.75萬輛和28.63萬輛,而燃油產品的產銷量分別為4,700輛和5,100輛。此外,比亞迪3月份燃油車的產量已趨近為0。

如果不停產,按照比亞迪年初月均2,550輛的燃油車產銷節奏,該企業全年的燃油車銷量也只能達到30,600輛。

另外,按照該公司去年195.6億元的毛利計算,即便均價10萬元左右的燃油產品,能與其新能源產品盈利能力持平,其燃油車版塊的所創造的最大毛利潤約為43.4億元,折算成單車平均毛利約為2.74萬元。

2021年,比亞迪汽車業務毛利潤為195.6億元

照此計算,比亞迪停產燃油車,對今年其余10個月所造成的利潤影響,不會超過7億元。

這還未計入產品結構調整后,比亞迪旗下熱銷的新能源產品,對燃油車的利潤抵償、股價上升帶來的資本擴張,以及新能源產品更高的平臺化率所形成的成本節約。

以新能源補貼為例。去年,比亞迪所獲新能源補貼合計5,867,322,000元,單車平均補貼10,572.1元。

如果后續25,500輛新車產能均轉產新能源車型,結合新能源補貼退坡等因素,其最高補貼仍然可達1.3億元。

如此算來,停產燃油車所造成的代價,可能會進一步縮小至6億元以內。

什么好賣,造什么!

而更重要的是,停產燃油車將有助于比亞迪進一步釋放產能,以生產更多受市場歡迎的新能源車型。

今年一季度,比亞迪新能源汽車的產銷比重均超過了98%,其中,純電和插電混動車型的產銷規模基本達到了1:1的比例(純電動14.3萬輛、插混14.2萬輛)。

根據比亞迪方面的規劃,其九大基地2022年的規劃產能合計可達305萬輛。考慮到投產時間不同步,其實際可利用的產能約為180萬-190萬輛。

對于一家有志在2025年前后,將新能源汽車產銷規模提升至300萬輛的汽車制造商來說,這一數字與企業目標之間仍存在一定缺口。

在停產燃油車后,負責生產秦、宋車型的西安基地,將從其30萬輛的產能中釋放出相當一部分制造能力,作為補充。

此外,常州基地2期、合肥長風2期、鄭州2期,以及新增的襄陽基地也將在2023年投入使用。屆時,其十大生產基地的新能源汽車合計規劃產量有望達到390萬輛,實際可用產能也能達到320萬-330萬輛。

至2023年,比亞迪實際可用產能最高可達330萬輛(制圖:路由社)

在新能源產品層面,比亞迪形成了清晰的雙路線規劃。基于刀片電池的DMi平臺和E3.0平臺正以較高的頻率,為市場輸出全新產品。

以宋Plus車系為例。去年3月,采用插電混合動力系統的宋PLUS DM-i上市。次月,比亞迪宣布旗下所有新能源產品均完成刀片電池切換,同時,基于宋Plus車型推出EV純電動版本,9月又推出DM-i AMD插混全驅車型。

一年之內,比亞迪基于最新電池技術,對同一車系動力系統所進行的高速切換,也充分揭示了其全面轉向新能源的決心。

除此之外,比亞迪還計劃于今年年內,陸續陸續推出一系列新能源產品。

其中,包括王朝系列的漢DM-i/DM-p、唐DM-i/DM-p及改款車型,海洋系列的海豹、海獅和海鷗車型,軍艦系列的驅逐艦、巡洋艦和登陸艦車型。同時,騰勢品牌和高端品牌車型也在規劃中。

該公司預計,今年年銷量將達到200萬輛,且幾乎均由新能源產品組成。

這或許也可以被視作比亞迪在業務的揚長避短過程中,所做出的一種自然選擇。

新能源產品對這家公司而言,長期扮演著一張極具代表性的名片。

目前,比亞迪是中國規模最大的新能源汽車制造商。2021年,其新能源汽車的銷量增幅達到了231.6%。

“對相當一部分消費者來說,對比亞迪品牌產生認知,是從其插電混合動力產品——秦開始的。在計劃購買燃油車的時候,比亞迪不太會成為第一個進入腦海的品牌。”關文琰說。

但在新能源領域,則是另外一番景象:比亞迪較長的新能源產品開發歷史,以及深厚的相關技術積淀,給該企業在各細分市場上的競爭帶來了優勢。

2021年,比亞迪研發投入達到106.27億元,同比增長24.20%,占其營業收入的4.92%。同時,在其主要的8大研發項目中,與汽車業務相關的技術達到了6項。

目前,該企業已掌握刀片電池、DM-i超級混動、DM-p技術平臺、DiLink 4.0(5G)、e平臺3.0等多項與下一代智能新能源汽車相關的核心技術。

此外,對于MCU、IGBT等車規級芯片的自主開發及制造,也幫助比亞迪在新能源汽車領域謀求發展的過程中,降低了源自供應鏈的風險。

作為回報,該企業在過去9年中,持續位居中國新能源汽車銷量榜首位。

2021年,比亞迪純電乘用車和插混乘用車的銷量較上一年度,分別增長了1.4倍和4.7倍。

今年一季度,其新能源汽車產銷量則分別實現了416.96%和422.97%的同比增長。其中,純電車型和插混車型的同比增幅分別達到271.1%和857.4%。

這似乎也符合中國汽車市場當前的發展趨勢。

2021年,中國汽車產銷量分別小幅增長3.4%和3.8%。但新能源汽車市場卻迎來爆發式增長,全年產銷量分別達到354.5萬輛和352.1萬輛,同比增幅均接近1.6倍。

同時,新能源汽車全年滲透率則增長8%,至13.4%。其中,12月單月滲透率更是高達19.1%。

對于海外業務同樣處于高速增長期的比亞迪來說,一個更樂觀的信號是,類似歐洲這樣的發達汽車市場,也逐步呈現出針對新能源產品的偏好。

截至2021年12月,歐洲當地新能源汽車銷量達到230萬輛,純電動和插混車型的滲透率則達到20%左右。

比亞迪此前曾通過新能源客車進入歐洲汽車市場,目前,正謀求在乘用車領域取得增長。去年12月,比亞迪在挪威市場交付了第1000臺唐EV。

今年,該公司則計劃于第二季度,在新加坡正式推出兩款續航里程分別為400公里和500公里的元PLUS車型。

寫在最后

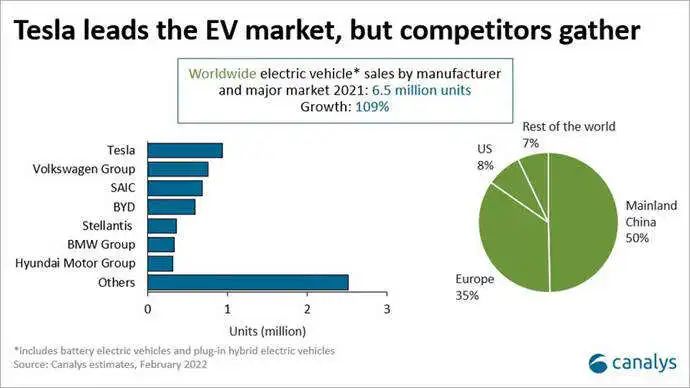

作為中國最大的新能源汽車制造商、全球第四大純電動汽車制造商,比亞迪在新能源汽車市場呈現爆發式增長的今天,做出停產燃油車的決定,顯得既合情合理,又恰逢其時。

對比亞迪來說,產品線結構的調整,或許會在短期內給企業帶來一定的營收損失,但在更大的時間框架內,這一決策無疑將顯現出一本萬利的效應。

從中國監管者制定的2030碳達峰、2060碳中和的目標來看,去內燃機化已成為汽車制造行業不可避免的發展趨勢。

因此,比亞迪的此次提前攤牌,或可為國內其他大型汽車制造商——例如,上汽集團——提供可資參考的范本。

盡管,擁有龐大的燃油車產銷基礎,但上汽集團同時也已經發展成為全球第三大純電動汽車制造商。

上汽集團純電車全球銷量排名第三,僅次于特斯拉及大眾汽車集團

對于類似這樣的企業而言,做出與比亞迪相同的決定,或許,只是一個時間問題。