文|車市物語

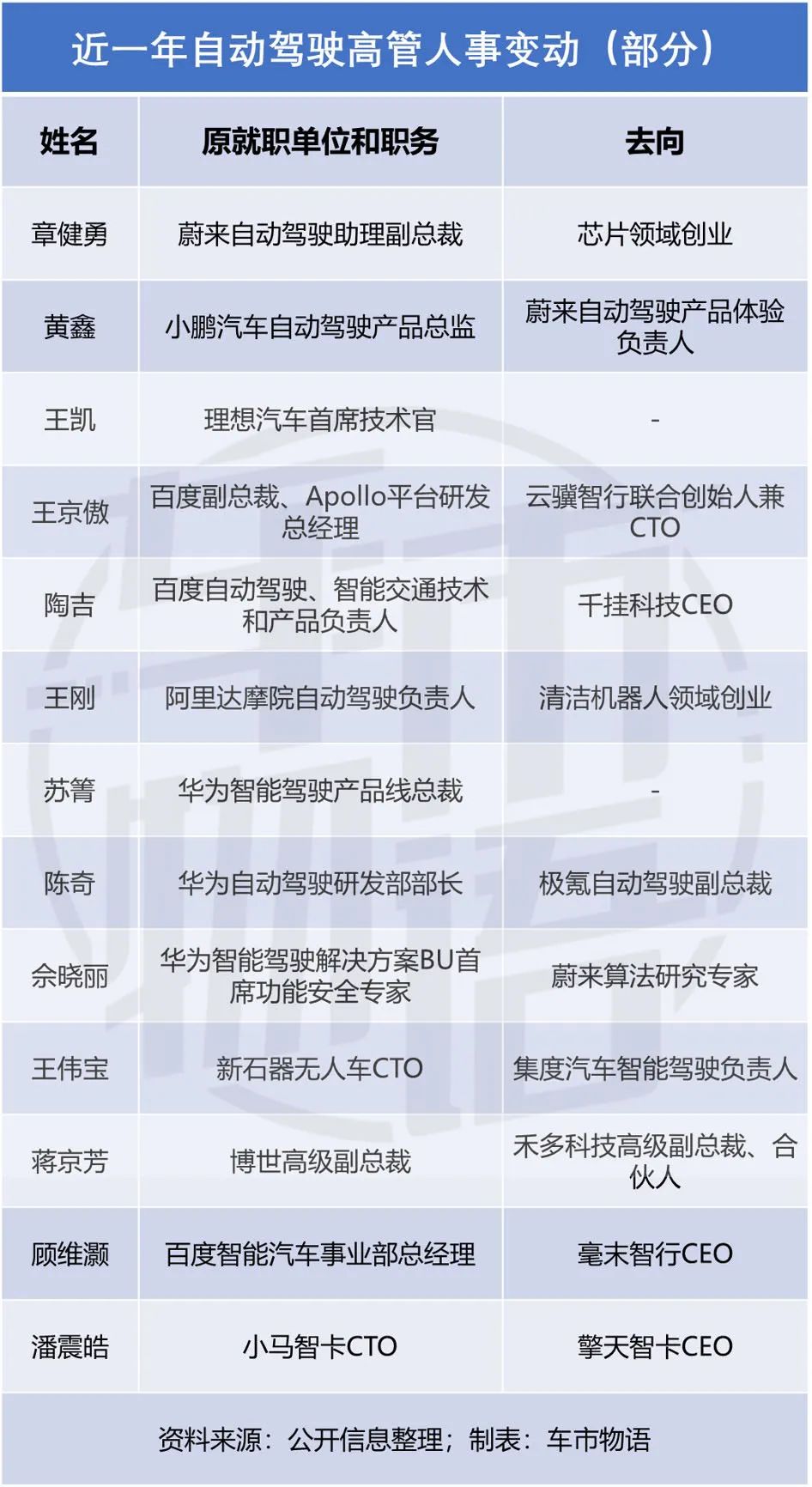

近一年來,自動駕駛圈的人事變動引人關注。

先有蔚來自動駕駛助理副總裁章健勇將于近日離職。章健勇是蔚來早期員工,2015年加入蔚來,至今已在蔚來工作7年。他掌管400人規模的自動駕駛系統團隊也將面臨重新整合。

就在章健勇離開之前,上月底有媒體稱,原小鵬汽車自動駕駛產品總監黃鑫加入蔚來,任蔚來自動駕駛產品體驗負責人,直接向蔚來助理副總裁、第二代平臺負責人李天舒匯報。

無獨有偶,同為頭部造車新勢力的理想汽車,一個多月前也失去了自動駕駛靈魂人物——首席技術官王凱。這距離其出任CTO一職過去近17個月時間。

近一年來,自動駕駛領域的“搶人大戰”屢屢上演。有的人跳一跳,年薪翻三倍,待遇高得有點讓人心虛;有的CEO親自下場,一天花12小時面試也招不到合適的人才;更多的人手持3-5份offer的情況也不足為奇……

眼下,人才早已成為稀缺資源,而車企高管的頻頻變動,也讓整個自動駕駛領域持續處于躁動期。自動駕駛圈為何如此動蕩?背后的根源是什么?

01 自動駕駛高管離職創業潮

自動駕駛已成為智能電動汽車時代角逐的“風眼”。

盡管近一年來,背景各異的跨界玩家密集進軍汽車業,很容易讓外界產生一種造車不再困難的幻想,但實際上,隨著造車進入下半場,自動駕駛已成為各車企爭奪下半場的門票,造車也變得更為復雜。

今年1月,特斯拉首席執行官馬斯克承認,2022年新車型都將繼續延遲交付,原本計劃推出的2.5萬美元平價車型也暫時擱置。“我們現在要做的事情已經夠多。”馬斯克抱怨道。

他認為目前真正需要花費精力的事情是FSD(Full Self Driving)。FSD是特斯拉2020年10月發布的完全自動駕駛系統,意在從高級輔助駕駛功能向全自動駕駛進化。目前正在6萬輛車上試用,大約兩周更新一次。

除了特斯拉的FSD外,中國造車新勢力的智能駕駛系統也層出不窮:蔚來的Navigate on Pilot (NOP)領航輔助、小鵬的XPILOT 3.0自動輔助駕駛系統、理想AD輔助駕駛系統,已在適用路況下按照導航路徑實現智能輔助駕駛。在今年底,小鵬的城市NGP(Navigation Guided Pilot)、蔚來的NAD(NIOAutonomousDriving)部分功能也有望上路。

“特斯拉輔助系統的價值已經體現出來了,用戶能夠感知到它,等自動駕駛技術能夠去掉司機時,價值又會比現在大很多,是數量級的差異。”原華為自動駕駛總裁蘇箐稱,自動駕駛不是法規問題,也不是市場問題,關鍵還是在于技術是否真正取得了突破。

可今年1月,蘇箐也被確認離職的消息,另外傳出大眾收購華為自動駕駛涉及數十億歐元的方案。從車企到Tier 1,自動駕駛高管人才的流失與頻頻動蕩,到底是技術發展到商業化的關鍵階段,還是代表自動駕駛回歸理性?

一位從上汽跳槽至蔚來自動駕駛業務部的瀚瑞(化名)明顯感覺到,隨著自動駕駛發展慢慢進入深水區,門檻也逐漸變高。“無論是初創企業,還是造車新勢力,面試的算法題正在逐漸變難,能用的上的套路越來越少。企業更看重能夠把智能駕駛項目落地的人,而非以前一樣做個demo出來。”瀚瑞說。

能夠做出智能駕駛產品的人,才是當前車企所需要的高端人才。對于章健勇的離職,一位原蔚來自動駕駛工程師給予了較高評價:“現在市面上沒有其他公司,有足夠的實力和對應的位子能夠接得住他。”

據悉,章健勇并未離開自動駕駛產業鏈,而是將投身自動駕駛芯片初創企業,李斌已表示將投資支持。

實際上,除造車新勢力外,不少自動駕駛企業也在近一年內紛紛傳出大佬離職的消息,而這些高管們更為青睞自己創業。

3月30日消息,前百度副總裁、Apollo平臺研發總經理王京傲正式加入自動駕駛初創企業云驥智行,出任聯合創始人兼CTO;有阿里達摩院自動駕駛負責人王剛離職,選擇在清潔機器人領域創業等等。

自動駕駛廣闊的前景促使業內人才陸續“出走創業”,前幾年,小馬智行、文遠知行、地平線、禾多科技、Momenta、四維圖新等企業都是國內自動駕駛創業大軍中的典型代表。

自動駕駛高管開啟創業之旅,對于企業人才的分流越來越嚴重,但從個人利益來講,創始成員的身份有更大的發展空間,而從遠大夢想的角度來講,中國缺優秀車企,也缺自動駕駛芯片企業,乃至讓自動駕駛技術商業化的企業。

優秀人才的創業,或能以另一種方式加速自動駕駛落地。

02 車企的“靈魂”守衛戰

與傳統車時代心安理得地找供應商打包方案的狀態不同,車企如今格外迫切地想要把自動駕駛技術握在手里。

一名傳統車企負責人稱,有志氣的車企不會接受全棧式供應商,這意味著“繳械投降”。2021年6月,上汽集團董事長陳虹所說的“自動駕駛技術是‘靈魂’,如果不掌握在自己手中,車企就變成了‘軀體’。”這一金句也被同行反復引用。

除了上汽集團想在自動駕駛方面謀求獨立,扳回一局外,越來越多的傳統車企開始與自動駕駛科技公司建立戰略合作,成立專門子公司以及建立智駕相關的研發部門和實驗室。

比如,吉利汽車在“智能吉利2025”發布會上表示吉利將構建“一網三體系”全域戰略布局,實現智能汽車核心技術的全棧自研;長城汽車決定在自動駕駛感知、計算和決策算法等方面堅持自主研發;飛凡汽車首次公開亮相便展示了自己在自動駕駛上的全棧自研能力。

傳統車企對自動駕駛人才求賢若渴,“跨界造車”的小米和百度,要在進程上實現“超車”,也在持續布局人才招攬。小米集團總裁王翔曾直言,現階段小米汽車的首要任務,就是尋找超過500名專注在L4自動駕駛技術領域的人才。

一場腥風血雨的自動駕駛“搶人大戰”早已開啟。“自動駕駛行業是真的缺人。”一位同時拿到上汽、縱目、小鵬、momenta、海康等企業offer的羅峰(化名)日前對車市物語感嘆道,即使工作已經定下,還是會時不時接到獵頭打來電話詢問還在不在考慮機會。

十年樹木,百年樹人,有一組數據值得關注。根據領英在2021年發布的人才報告,“中國的自動駕駛人才中,擁有5-15年工作經驗的人才占比最高,達64%,但在美國,擁有16年以上工作經驗的人才才是行業的主力軍,占人才總數的41%”。

不可否認,盡管有相關調查報告顯示,中國消費者對自動駕駛技術信心遠高于美國消費者,有越來越多的中國用戶樂意為智能駕駛這部分需求付出一定的溢價,但中國自動駕駛人才斷層現象不容忽視,這在2022年顯得愈發嚴重。

根據BOSS直聘數據,特斯拉、蔚小理等造車新勢力的招聘崗位數量、求職者關注熱度持續攀升。各家公司對軟件工程、智能互聯、自動駕駛等崗位需求上漲將近2倍,平均薪資同比漲幅21.6%。

車企對于自動駕駛人才的爭奪,以及人才斷層,造成了招聘市場上出現企業工資倒掛、行業搶人才的內卷現象。

比如,上海某車企2021年給感知算法工程師開到50萬年薪,給深度學習框架不到3年工作經驗的員工開出75萬年薪的高價。要知道,在該企業任職12年的部門總監才有100萬的年薪。

這些車企仿佛在用實際行動,向外界宣誓,自己要在“亂世”中塑造和維護自己的“靈魂”。

03 自動駕駛需要一場“泡沫”?

不過,雖然智能駕駛的很多功能,馬上到了大規模商用的階段,但不同于新能源汽車的爆發式發展,智能駕駛的實際進程要遠遠不及預期。

在最開始的一段時間,自動駕駛處于激進狂熱的狀態,直接踩準L4級以上級別,特別是無人出租車市場,但是后來被接連證明大規模完全上路是基本不可能的。

2018-2019年左右,車企與部分自動駕駛技術公司開始往L3看齊,好幾家車企把2020年定為一個推出L3車型的時間點。但由于相關法律法規空白,目前國內車企仍無一兌現。

其中的原因有交通環境的復雜性,量產實現成本之間的矛盾,以及法律法規的限制等現階段難以調和。

眼下,業內又重新燃起對自動駕駛的追逐熱情,車企的智能駕駛功能逐步上車,但與此同時,事故也在不斷增加。

4月11日,有小鵬汽車車主發布視頻維權,自己上國道開啟了小鵬的自動駕駛行駛功能,行駛了十幾公里后,前方出現一輛側翻車輛,自己駕駛的小鵬P7汽車沒有發生任何報警或提示,也沒有減速,徑直撞了上去。

實際上,車主用輔助駕駛時發生事故,這已經不是第一次,也不是最嚴重的一次。2021年8月,昵稱為“萌劍客”的車主在駕駛蔚來ES8啟用NOP領航狀態后,在沈海高速涵江段發生交通事故,不幸逝世,終年31歲。

這些自動駕駛失控事件,讓用戶的認知與預期偏差再次顯現,也讓從業者對自動駕駛謹慎的樂觀。

“事物迭代進化過程中總有各種錯誤,行業內的人都明白智能駕駛還有許多技術短板未解決。”一位自動駕駛從業者葉睿(化名)對車市物語說,“但自動駕駛也不會因為發展坎坷而因噎廢食,而是應該更加理性地看待自動駕駛。”

展望未來,從參與者的角度看,因為云集了眾多自動駕駛企業,該市場將持續熱鬧;從競爭的角度看,自動駕駛人事變動、高管頻頻開啟創業之路,也將攪動自動駕駛市場,持續上演殘酷的廝殺。

而從人才的缺乏與大量的資本看,很容易形成一個眼熟的經濟現象——泡沫化。

“適當的泡沫是有益的,資本市場可以為自動駕駛提供融資并承擔試錯成本,鼓勵具有企業家精神的創業者勇于創新。這會吸引更多人才主動投入于賽道中,人才培養體系才得以搭建起來。”葉睿認為,這就和一瓶啤酒一樣,完全沒有泡沫,總歸不是一杯好啤酒。

回顧自動駕駛發展的幾個階段,該領域已經在過去幾年經歷了“去泡沫”階段,現階段的泡沫已洗過一輪。適當的泡沫將幫助推進自動駕駛發展,即使在破滅后,有科技基底的人才將持續存留,企業密集度會變得更集中。

從自動駕駛高管人事變動看,這樣的波動在短期內還會持續。內在因素看,車企的智能駕駛之路依舊坎坷,到底能給他們帶來多少溢價,還需要時間的驗證;外在因素看,自動駕駛賽道足夠寬廣,“搶人大戰”不可避免,當然也會有一批優秀人才更樂意實現自我價值。

無論如何,相信自動駕駛賽道在經過多次清刷之后,會迎來真正質量的成長。