文|紅周刊 齊永超

伴隨年報季的到來,車企業績表現備受市場注意。據《紅周刊》了解,部分車企的業績實現了20%以上的增長,但背后卻是依靠投資收益而不是主營業務收入。

在主營業務增長有限的背后,是車企產品銷量的普遍下滑,而誘因正是芯片短缺。某頭部車企甚至把芯片短缺定義為“供應危機”。

據《紅周刊》調查,目前車企短缺的芯片種類繁多,而實現國產芯片替代則需要一定的時間。幾位接受本刊采訪的專業人士表示,樂觀預計,芯片短缺情況得到緩解需要等到2023年,若要建立一定的庫存則需要等到2024年或2025年。

這肯定是一段難熬時光,但也是挖掘投資機遇的好時期。

受制芯片短缺,車源不足問題愈發突出

《紅周刊》記者近日致電了北京地區的幾家汽車經銷門店,據反映,芯片短缺導致店內現車不足。另據了解,多家知名品牌汽車均有現車供應不足的問題出現。

近日,某頭部車企一則“涉芯供應商供貨不足”的內部文件在網上流傳。該文件顯示,因某供應商安全氣囊控制器、EPBI等物資短缺嚴重,導致產量持續大幅下滑,市場終端資源嚴重不足。需立即采取對策,解決當前供應危機。

車企“缺芯”問題在去年就已經暴露,至今年正變得更為突出。據《紅周刊》記者調查的北京地區部分汽車經銷商反映,芯片短缺導致店內現車不足。

長城汽車泊士聯豐益橋專營店一位銷售人員向《紅周刊》表示,目前(哈弗H6)某款配置僅有一臺現車,而其他配置車型則均需要預訂,訂車周期大概在一個月左右。“之前現車是相對充足的,因為芯片的影響,目前現車很少。去年三、四季度基本都有現車,如果不‘缺芯’,各個4S店基本都能有兩三百臺的庫存量。”這意味著長城汽車的芯片短缺問題相比去年下半年更為嚴重。

《紅周刊》記者就此以普通投資人身份致電長城汽車,其董秘辦相關人士表示,“目前來說,因為公司主要的車型都是SUV車型,基本都需要搭載ESP車身穩定系統,所以缺少這部分電子器件對公司生產的影響是比較大的。”

長城汽車2月銷量數據顯示,其哈弗系列SUV實現銷量為4.19萬臺,占當月銷量近60%。

同樣,重慶一家上市車企近日表示,賽力斯SF5車型去年全年的交付數量不及市場預期,只有8000臺左右。而交付量不大主要是因為芯片問題。芯片影響交付量主要是因為SF5車型主要是在美國研發,所以使用了較多的美國電子物料,因此受到了很大影響。該企業相關內部人員向《紅周刊》記者表示,“‘缺芯’對于每一家車企都會產生或多或少的影響,對我們的影響是比較大的。”

截至目前,廣汽傳祺、上汽大眾等部分車型均有現車不足的問題。

因為“缺芯”問題,車企不得不在生產端進行排產控制。《紅周刊》記者以普通投資人身份致電廣汽集團了解到,“缺芯”環境下,短期仍會以爭取更多供貨為主。“目前都是按周來進行排產,會優先排產那些能夠實現零部件批量供應的車型,而且每周都會安排駐廠人員進行持續跟進。另外,公司領導有時也會出面跟一些零部件的領導去做溝通,爭取‘保供’。從中長期來看,我們在未來開發車型的時候,可能會考慮‘A方案’和‘B方案’,一旦‘A方案’的零部件有短缺,就用‘B方案’來替代。”

另據《紅周刊》了解,車企短缺的芯片類型各不相同,所受的影響差異較大。

汽車銷售量大幅下降,交付周期再延長

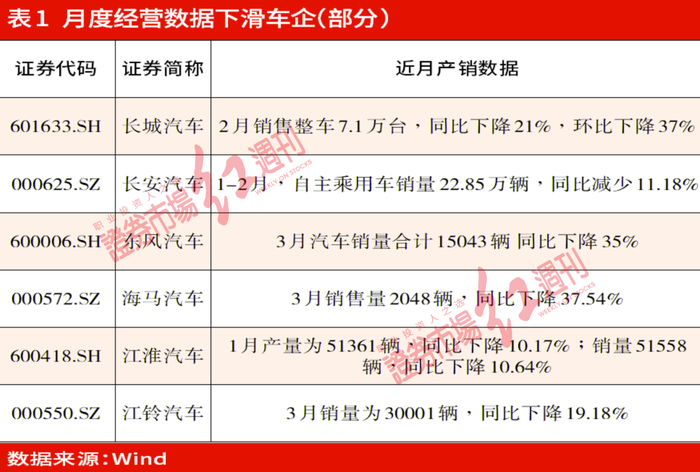

從車企近月銷售數據來看,幾家重要車企銷量有較大下滑。同時,汽車交付周期均有不同程度的延長。

因為產能限制,今年以來的汽車銷量出現較大下降。如長城汽車2月銷量數據顯示,當月共銷售整車7.1萬臺,同比下降21%,環比下降37%。之前的1月,公司汽車銷量同樣大幅下滑19.59%。

與長城汽車類似,江淮汽車等車企公布的近期月度銷售數據均出現一定下滑(見表1)。

在銷量下滑的同時,汽車交付周期也在延長。《紅周刊》向廣汽傳祺北京首鋼古城店銷售人員咨詢,對方表示,訂車周期大約為一個多月。據悉,截至2月底,廣汽傳祺未交付訂單已超過3.5萬臺。

同樣,上汽大眾海淀區店銷售人員告訴《紅周刊》,(朗逸)現車比較少,“因為缺芯片,訂車周期估計需要1~2個月。”

相比傳統燃油車,新能源汽車的交付周期對比之前要更長。《紅周刊》記者以消費者身份致電特斯拉北京上地中心詢問Model3的購車情況,銷售人員表示,這款車需要預訂,從預訂到交車需要4~5個月。《紅周刊》注意到,這與之前1~2個月的交付周期延長很多。該銷售人員表示,交付周期變長,既有芯片短缺因素,也和產品受追捧有關。

在許多公司延長交付周期的同時,也有的汽車品牌不得不進行車型產能的調整。海馬汽車銷售人員告訴《紅周刊》,(海馬8s)尊貴型(高配車型)已經停產,“目前最缺芯片的車型一般都是高配車型,因為高配車型使用的芯片比較多。”

而從去年至今的汽車銷量萎縮,導致相關公司業績承受較大壓力。比如廣汽集團在2021年報中公告業績增長22.95%,但若剔除投資收益同比增長部分,其利潤規模實際低于2020年。

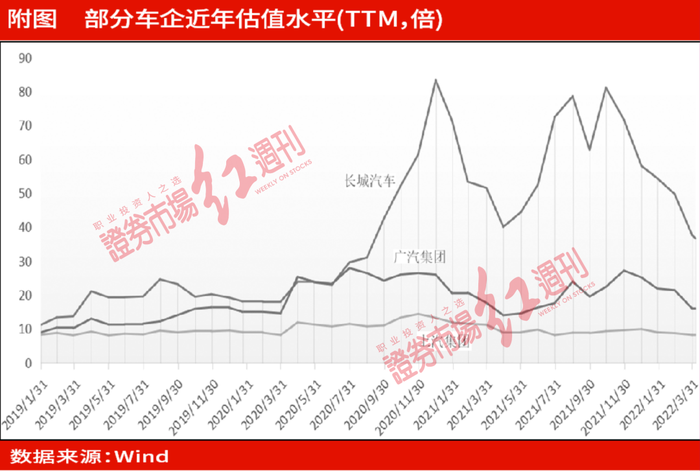

或許正因如此,二級市場的車企近期股價表現不佳。據Wind數據顯示,今年以來至4月6日,長城汽車、江淮汽車等股價下跌均超過30%。車企的估值水平也出現了回落,從最新數據來看,長城汽車與廣汽集團的估值水平分別為36.67倍、16.23倍,上汽集團的估值則僅為8.25倍(見附圖)。

幾元的車規級芯片炒到幾千元,供應端破局艱難

幾元錢的國際大廠汽車芯片要價數千元,國產芯片卻需要一到兩年才有量產可能。

目前,車企都在尋求芯片“保供”的渠道,但因為車規級芯片高度依賴進口——基本上被英飛凌、德州儀器、意法半導體等海外供應商壟斷,部分關鍵零部件的進口占比高達8~9成,因此,車企需求和芯片供應之間存在巨大鴻溝。

《紅周刊》調查發現,車規芯片價格處于暴漲之中。深圳一家德州儀器的經銷商張先生告訴《紅周刊》,某款低壓差穩壓器芯片標價15.60元/枚,但這不是“拿貨價”,“目前這款芯片是比較緊缺的,如果出現一些極端的情況,漲100倍也是有可能的。”張先生說,“現在拿貨至少需要幾百塊錢,從去年4月到現在,漲價情況已經持續一年了。如果現在訂貨,可能需要一年甚至一年以上的時間交貨。”

對于一款之前只有幾元錢的汽車芯片的供應情況,深圳一家恩智浦經銷商的楊先生也告訴《紅周刊》,“去年9月、10月的時候已經到了900塊錢一枚了,現在大概需要四、五千塊錢。”即便如此,也很難拿到貨。

深圳另一家意法半導體經銷商李女士也有類似表述,她向《紅周刊》表示,現在不能看芯片標價,要看市場報價情況。

近日有消息稱,意法半導體已通知其亞太地區的分銷商:在2022年第二季度將上調其所有產品線的價格,包括公司的積壓訂單。

在今年初,長安汽車華東戰區總監蔡益曾表示,在本輪“缺芯潮”中,汽車行業使用的芯片平均漲價幅度高達20倍。

芯片“漲勢”如虹,國產芯片能否補上車企的需求缺口?

事實上,近年以來,我國本土芯片企業也在加快國產芯片的產品開發、驗證和準入,越來越多企業開始獲得車規級的產品認證。另外,車企的“造芯”熱也在不斷升溫,目前來看,已有多家車企向芯片領域布局,如造車新勢力“蔚小理”。

與此同時,本土車企供應鏈也在逐步向國產芯片轉移。從車企角度來看,理想汽車的新款理想ONE開始搭載地平線的征程3芯片(智能輔助駕駛芯片);上汽集團在今年年初曾表示,在車規級芯片國產化工作已明確MCU芯片的國產化策略,下屬企業已經或正在加快實現車規級芯片的國產化替代。

北京某百億私募基金經理向《紅周刊》表示,國外供應鏈強勢的背后,主要是以海外車企競爭力作為依托,兩者相輔相成。但隨著中國車企的行業競爭力不斷增強并走向國際,培育國產化的芯片供應鏈體系已經成為必然選項。

“目前制約車企產能的主要集中在車規級MCU、常規的電池管理、電機驅動以及傳感器芯片等領域。” 汽車零部件供應商海之博CEO張全慧向《紅周刊》指出。

他進一步表示,“如果將汽車芯片的應用進一步劃分,主要可以分為以下幾個模塊,首先是感知域與決策域,尤其隨著自動駕駛滲透率不斷增加,這些領域的技術要求更高、迭代速度快,需要更高制程的技術,對于國內芯片企業來講門檻較高,但目前更多是技術瓶頸,并非產能的瓶頸。其次是底盤域、駕駛域,對于車規級芯片以安全性要求為主,我認為國內芯片供應商也可以在這一領域爭取更多機會。第三,智能座艙域,比如人機交互、存儲以及數據媒體類的芯片,完全可以用國產芯片替代,而這也是國產替代中本土芯片廠商的重要突破口。但依靠國產芯片解決汽車行業整體性的芯片短缺困境,短期來看還是比較困難的。”

《紅周刊》獲悉,一些本土企業的汽車芯片目前多處于產品研發、認證以及客戶導入階段,并未實現大規模的量產。如納思達表示,2022年上半年預計有數款32位MCU芯片產品將進行車規AEC-Q100認證,對于何時實現批量供應,《紅周刊》以普通投資人身份致電納思達,對方相關人員并未給出明確時間;另外,泰晶科技、東芯股份等也均表示在增加車規芯片的布局,但目前尚處于前期研發階段,量產時間并未確定;韋爾股份相關的汽車芯片需要一到兩年才會導入汽車市場(見表2)。

預計明年“芯疾”緩解,機構看多芯片、關鍵部件配套齊全的車企

國產芯片對汽車企業提供有效的產品供應需等到2023年,若建立一定庫存則要等到2024年或2025年。目前,機構對車企競爭力的評價主要在核心零部件配套方面。

不過,即便國產芯片廠成功研制,從研制到實際使用仍有一段“過渡期”。

一家整車企業內部人士向《紅周刊》表示,“我們不會貿然把一些新的供應商產品直接運用到車型上。從選定供應商到把產品搭載進整車,還需要對芯片的穩定性、安全性進行比較長時間的測試。”

金信基金基金經理周謐向《紅周刊》指出,“目前大部分國產設備到了28納米階段,基本可以滿足需求。但國產半導體設備和材料的應用需要2~3年的認證期,車廠認證通過后方能使用。2020年到2021年處于開始認證階段,疊加晶圓廠的高增速,預計等到認證結束后,才能開始放量。初步預估需要到2023年。”

張全慧則向《紅周刊》分析指出,今年四季度或明年一季度,汽車“缺芯”問題應有一定程度的緩解,“但是如果要建立一定的庫存,可能需要到2024年或2025年。”

在華安證券新能源與汽車首席陳曉看來,“之前汽車產業鏈是一個相對封閉的狀態,車規芯片進入產業鏈的周期以及驗證時間比較長。在缺芯的背景下,車企甚至直接對接芯片供應商,并且逐步審核國內供應商使其加入供應鏈,盡量減少車規芯片的驗證時間、簡化認證流程。但整體來講,作為車規級的高智能芯片,像英偉達、高通等海外巨頭仍占據主流的解決方案,國內的企業才剛剛起步,尤其在電子制動、轉向系統等這些方面,國內企業還存在一些短板需要補足。”

陳曉進一步向《紅周刊》表示,國產芯片當前正在將產能向汽車芯片傾斜,“從近期來看,一些芯片廠的產能已經在向車規級領域轉移,但這個過程是相對緩慢的。至于具體什么時間能夠回歸正常,并不好判斷。”

除了國產芯片廠商以外,汽車企業跨界芯片的案例也受到市場關注。比如比亞迪,其在今年1~3月的新能源車型銷量實現幾倍的同比增長,在本土車企中表現領先。對此,陳曉認為,“合資廠、外資廠受‘缺芯’的影響會相對更大一些。對于本土車企,行動較迅速,將資源進行一定的傾斜,比如將芯片優先供應到新能源車型這個戰略方向以及盈利能力較好的車型,像比亞迪,由于有一些自己的芯片產能,可能受到的影響會相對較小。”

華輝創富基金經理黃偉向《紅周刊》表示,“面對芯片供應緊缺,我們更加關注具有清晰的產品矩陣與定位并且能夠在新能源汽車領域實現良好布局的車企,尤其是在電動技術和產品端有較好儲備的自主品牌車企。”

(本文已刊發于4月9日《紅周刊》,文中提及個股僅為舉例分析,不做買賣建議。)?