文|電子商務研究中心

近些年,社交電商、私域電商等新平臺經濟一路崛起,但總或多或少縈繞著“涉傳疑云”。如去年年底爆雷的社交電商大戶TST,其因涉嫌利用網絡從事傳銷活動而被立案調查,目前該案仍在調查中。

近日,四川省市場監督管理局公布的“春雷行動2022”典型案件,亦提及廣州一家公司進行的非法傳銷活動,涉案金額近2.4億元,最終被罰沒1838萬多元1。該公司在銷售化妝品過程中以認購產品的方式收取入門費,并形成上下線關系,以下線的業績為依據進行計酬,被認定構成“交納入門費型”及“團隊計酬型”傳銷行為,最終根據 《禁止傳銷條例》被處以沒收違法所得及行政罰款。

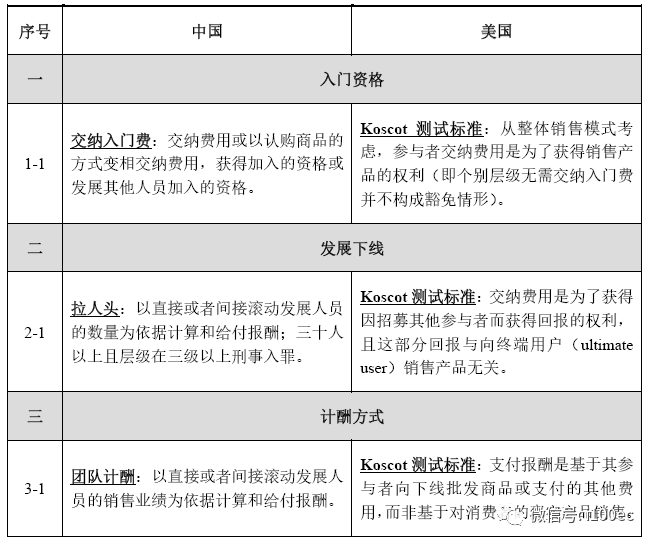

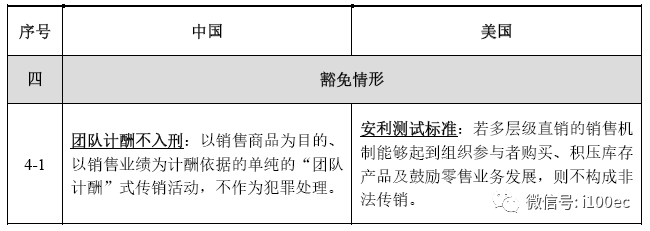

據網經社(WWW.100EC.CN)了解,在我國,是否涉傳主要依據其具體的營銷行為進行界定:一旦落入到“交納入門費”、“拉人頭”及“團隊計酬”等行為范疇之內,則存在被認定為構成非法傳銷的法律風險;而美國則更看重商業實質的判定,主要包含兩個步驟:(1)根據Koscot案總結形成的 “Koscot測試標準”(Koscot Test),從正面初步判斷其是否構成非法傳銷;(2)根據安利(Amway)案總結形成的 “安利測試標準” (Amway Test),從反面進一步確認其銷售及激勵機制實質是否是為了鼓勵銷售,從而符合豁免情形。如在最近Success By Health傳銷案2中,法院通過前述兩個步驟的認定,最終認定其構成非法傳銷。

一、 美國傳銷認定標準分析

在美國,多層級直銷(Multi-level Marketing)行為并不當然違法,除非構成傳銷行為。在規制路徑上,主要是由聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,下稱“FTC”)或聯邦/地方檢察長向法院指控該多層級直銷組織“涉嫌消費者欺詐”,法院會根據Koscot測試標準及安利測試標準判斷其多層級直銷是否構成傳銷行為,進而認定是否屬于消費者欺詐。

對此,就Koscot案及安利案作如下分析,以明晰美國傳銷行為的認定標準:

(一) 判定標準:Koscot案——多層級直銷構成傳銷行為的判斷標準

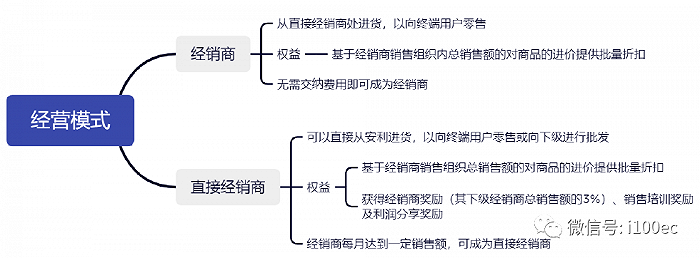

Koscot案確立了多層級直銷是否構成傳銷行為的判斷標準。Koscot是一家經營化妝品、洗浴及相關生活用品的公司,以多層次直銷結構運營,該組織有三個層級:“顧問”(Beauty Advisor)、“主管”(Supervisor)及“董事”(Director),具體運營方式如下圖所示:

在本案中,法院認為傳銷行為應當具備以下特點(即Koscot測試標準):參與者向多層級直銷組織支付費用,作為回報,他們將獲得:(1)銷售產品的權利,及 (2)因招募其他參與者而獲得回報的權利,且這部分回報與向終端用戶(ultimate user)銷售產品無關。而第二點即為傳銷行為認定的核心。

問題在于,當基于招募下線的激勵機制與產品銷售獎勵同時存在時,如何判斷多層級直銷組織是否為非法傳銷?(即參與者既可以從銷售產品中獲利,又可基于拉人頭賺取獎勵時,如何認定多層級直銷組織為非法傳銷?)

對此,法院從側面提出判斷標準,即傳銷行為是否存在排擠商品零售業務的可能。法院認為,當多層級直銷組織存在有高額回報的招募下線激勵機制,就會鼓勵該組織和其參與者過分追求這一方面的業務,而對其零售業務造成巨大影響。短期結果可能是該組織和參與者通過招募下線獲得高額的招募利潤,但最終的結果將是該組織忽視市場開發、收益失實,以及鼓勵招募的大量參與者銷售無能。這一論述也確立了美國“實質重于形式”的傳銷判定原則。

(二) 豁免標準:安利案——多層級直銷不構成傳銷行為的豁免判斷標準

安利案確定了多層級直銷組織不構成傳銷的豁免判斷標準。眾所周知安利是一家制造、分銷及銷售清潔、個人護理產品以及食品補充劑等產品的公司,擁有超過300,000 家獨立經銷商直接向消費者進行挨家挨戶的銷售。具體運營方式如下圖所示:

法院在本案中并未認定安利構成傳銷,除安利本身不收取入門費外,核心原因在于:法院認為其銷售政策實質要求經銷商向消費者銷售更多的產品,鼓勵了自身零售業務的發展,因而不構成非法傳銷。主要體現在以下三個方面:

但該豁免判斷標準并非是多層級直銷組織的“尚方寶劍”。在Omnitrition案4中,其雖然聲稱建立了安利案中的“零售激勵機制”,但并未提供有力證據證明,且法院亦認為其并未起到阻止參與者積壓產品庫存和鼓勵零售的作用,從而最終判定為構成非法傳銷。如Omnitrition并無有效證據表明其實際執行了回購機制,且其聲稱的回購機制也存在缺陷:其回購范圍僅限于消耗品,且參與者該產品持有不能超過三個月。換言之,此回購規則依然系以讓參與者購買、積壓庫存產品為目的,且對于任何參與該組織超過三個月的參與者而言回購機制根本無法適用。

二、 中美傳銷認定標準對比

如 《從金字塔騙局到傳銷——中美傳銷的認定對比與分析》3一文中所述,我國當前只允許單層次直銷行為的存在;對于非法傳銷行為的規制,主要體現在行政( 《禁止傳銷條例》之傳銷行為)及刑事( 《刑法》之“組織、領導傳銷活動罪”)兩條路徑。對此,更新梳理并比對中美傳銷認定標準,具體如下表所示:

從上文可知,美國與我國在傳銷行為認定上存在以下兩點差異:

1.多層次直銷不一定當然構成傳銷行為。在我國,《直銷管理條例》僅規定了單層次直銷模式(即直銷企業-直銷員-最終消費者),并不認可多層次直銷行為,將“組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的”均認定為傳銷行為。而美國允許合法的多層次直銷,僅其行為構成非法傳銷時,才會予以取締。

2. 對傳銷行為的認定側重于實質認定。其實無論是Koscot測試標準還是安利測試標準,其表達的核心關鍵點在于:多層級直銷組織設計的銷售及激勵機制,究竟是為了鼓勵真實產品銷售,還是為了鼓勵參與者不斷購買、積壓庫存產品或招募下線以獲得獎勵。這也是合法多層次直銷與非法傳銷之間的本質區別。這一點雖然在我國刑事責任認定上有所體現,但在行政違法行為的判定上,仍偏重于形式上的機械認定。

三、 總結:如何避免創新的商業模式被傳銷“誤傷”?

我國的傳銷認定標準,偏重于對于傳銷行為表象的界定,雖然能精準打擊一批非法傳銷活動,但也可能 “誤傷”一些創新商業模式。對此,我國可以探討借鑒美國傳銷認定標準,注重于對于商業實質的判定。具體而言:

(一) 轉變判定原則:實質重于形式

從Koscot測試標準及安利測試標準中可以看出,美國在認定傳銷行為時,核心關注點在其銷售及激勵機制是否鼓勵真實產品銷售,因此并未對發展人員數量、層級及計酬方式作出明確的限制。當然,這并不意味著,只要存在商品零售行為,就不構成傳銷,而是要看參與者的動機,即其加入組織、購買銷售產品是基于對商品本身價值的看重,還是為了獲得不斷招募下線所能夠獲得的獎勵。

對此,我國也應轉變判定原則,切忌“一刀切”地機械適用判斷標準,而是應當以商業模式的實質為先,透過現象看本質,再輔之以相應的行為判定標準,從而予以綜合判定。

畢竟,《禁止傳銷條例》已實施17年,早已年久失“修”,顯然已無法跟上現今商業模式的快速創新發展;如果再不予以調整,將存在把一大批“正規軍”打入“非法傳銷”之列的可能。

(二) 改進判定標準1:入門費+拉人頭

由上文可知,美國的傳銷判定標準是將“交納入門費”與“拉人頭”兩要素結合認定,與我國予以分開單獨判定的規則不同。

根據我國的“交納入門費”認定規則,參與者交納費用是為了獲得:(1)加入組織的資格,及/或(2)發展其他人員加入的資格,對于前者,現已廣泛存在于商業模式中,如山姆會員商店,用戶加入成為會員需要先繳納會員費;而對于后者,發展其他人員加入本身并未侵害法益,重點是在于其發展其他人員加入以及其他人員愿意加入的動機。如Koscot測試標準所述,其更強調參與者招募下線以獲得獎勵的行為本身與向終端用戶銷售產品無關,因而否定了參與者交納費用以獲得招募下線的資格的合法性。

“拉人頭”認定規則同理。單純通過拉人頭以取得獎勵,也有可能是一種商業促銷方式,如目前新APP上線時為了獲取用戶流量而常用的用戶“拉新返現”激勵手段,也不應當成為規制對象。

因此,我國也可以考慮,改進判斷標準,將“交納入門費”與“拉人頭”予以綜合定義,并明確立法規制本意(即強調該行為應與面向終端消費者的產品銷售行為無關),以避免不必要的誤傷。

(三) 改進判定標準2:團隊計酬應更注重計酬依據而非計酬形式

此前,也在《從金字塔騙局到傳銷——中美傳銷的認定對比與分析》一文中指出,中美傳銷認定標準的顯著區別在于,美國并未直接將團隊計酬本身作為認定構成非法傳銷行為的判斷要素之一,而是更注重對團隊計酬依據的考察。而我國雖然在入刑門檻上去除了“團隊計酬”,但在行政處罰維度上仍予以保留。

事實上,團隊計酬模式無所不在,我們還是應當看到團隊計酬背后的本質加以判斷。正如《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》所述,以銷售商品為目的、以銷售業績為計酬依據的單純的“團隊計酬”,應當排除在非法傳銷行為之外;只有在該計酬模式在非以商品銷售為目的時,才應當予以打擊。如雖然上線的部分收益來源于下線,但如果其并非是“躺賺”,而是基于為下線提供的輔導、培訓服務而獲得收入,對于這部分收入的合法性,我們不應當予以否定。

作者介紹

網經社電子商務研究中心特約研究員、德恒上海律師事務所高亞平律師,德恒上海稅法業務中心負責人之一,德恒上海辦公室合伙人、律師。高亞平律師團隊專注于新經濟平臺合規、數據合規、股權激勵、股權投融資等資本市場領域法律服務,擅長社交電商平臺、靈活用工平臺、直播電商等新業務形態的合規運營、股權架構設計、稅務籌劃、股權激勵等垂直領域的全方位法律服務,是國內最早從事新經濟業務合規及稅務籌劃法律服務的律師團隊之一。(聯系方式:jiqian@dehenglaw.com)

文中注釋

【1】《四川再次發布“春雷行動2022”典型案件》,http://scjgj.sc.gov.cn/scjgj/c104475/2022/3/25/0cc1193efd744bba97ddb0c2e897736b.shtml

【2】Federal Trade Commission v. James D. NOLAND, Jr., et al.(No. CV-20-00047-PHX-DWL)。

【3】高亞平團隊,《從金字塔騙局到傳銷——中美傳銷的認定對比與分析》http://www.dhl.com.cn/CN/tansuocontent/0008/015742/7.aspx?MID=0902&AID=

【4】Webster v. Omnitrition Intern., Inc.(Nos. 94–16477, 94–16478.)