文|動脈網

近期,谷歌發布了2021年的財報。除了一貫亮眼的營收數據外,在醫療健康等非核心業務上虧損近53億美元。曾經一度被寄予厚望的Google Health業務部門也在去年解散。

就在谷歌年報發布的前些日子,作為大型科技公司探索醫療健康領域的開拓者,IBM將業績不佳的沃森健康(Watson Health)部門出售給私募股權公司Francisco Partners。此次出售正處于科技巨頭們加速爭奪醫療健康領域的時間點,不得不重新審視科技企業要如何持續探索醫療健康領域。

我們習慣了這些科技巨頭在其他領域的快速切入,從底層技術賦能,創造價值。然而在醫療健康領域,似乎科技巨頭們都各自遇到一些麻煩。雖然數據分享顯然對于促進科研有著極大的好處,人工智能也成了幫助醫生為病人提供更有效服務的全新方式,但問題是科技公司似乎與醫療健康領域格格不入。今天我們就以谷歌為例,穿透他的年報,看過去這一年中,谷歌到底是怎樣虧掉這53億美元的。

年報:優異數據下的暗礁

谷歌的母公司Alphabet在近期發布的年報中公布了去年的營收數據。據年報顯示,在2021年,公司營收2576億美元,同比增長41%;歸屬于母公司普通股股東凈利潤為760.33億美元,同比增長88.81%。

Alphabet2021年主要營收,數據源于Alphabet年報

Alphabet的現金儲備在2021年增加了近30億美元,達到1396億美元。但谷歌在廣告和手機應用商店市場上面臨的眾多反競爭訴訟仍然是該公司面臨的最大挑戰之一,引發了一些關于這些審查可能限制其擴張能力的擔憂。

從營收結構來看,做出主要貢獻的還是廣告業務,包括谷歌、Gmail、Google Map等傳統業務單元。從增速上來說,最值得驚喜的是谷歌云服務45%的增速,跟上了直接競爭對手微軟和亞馬遜的步伐,雖然規模還差很遠,但沒有掉隊。

在這些亮麗的數據中,唯一不怎么吸引人的就是7.5億美元的Other Bets業務了。Other Bets是指處于不同發展階段的新興業務,Other Bets的收入主要來自醫療技術和互聯網服務的銷售。

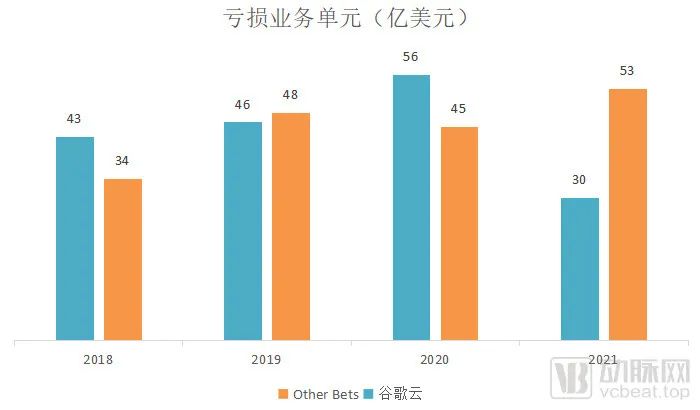

Other Bets和谷歌云過去4年的虧損情況,數據源于公司年報

對谷歌這樣的巨無霸來說,一個業務單元收入不到10億美元,并不算大問題,真正的問題是看不到扭虧為盈的趨勢。作為谷歌眾多業務中,唯二虧損的單元,Other Bets和谷歌云這幾年的發展走出了完全不同的趨勢。

Other Bets和谷歌云過去4年的營收情況,數據源于公司年報

可以看到過去幾年里,谷歌云和Other Bets都屬于燒錢的項目。然而谷歌云屬于逐步向好的趨勢,營收逐漸增長,到了2021年,虧損大幅減少46%,并且增速跟上了主要對手的步伐。而Other Bets幾年來營收沒有本質的變化,虧損倒是一年比一年多,2021年更是達到53億美元,約合人民幣336億。

雖然谷歌家大業大,但這樣每年數十億美元的虧損依然不是個好現象。前面說過了Other Bets包含了醫療健康在內的多項業務,醫療健康在美國是一項產值高達4萬億美元的產業,谷歌不肯放棄是有其理由的。那這幾十億美元到底虧到哪里去了?是哪些原因造成的?值得我們去深入研究。

原因1:組織架構導致業務重疊

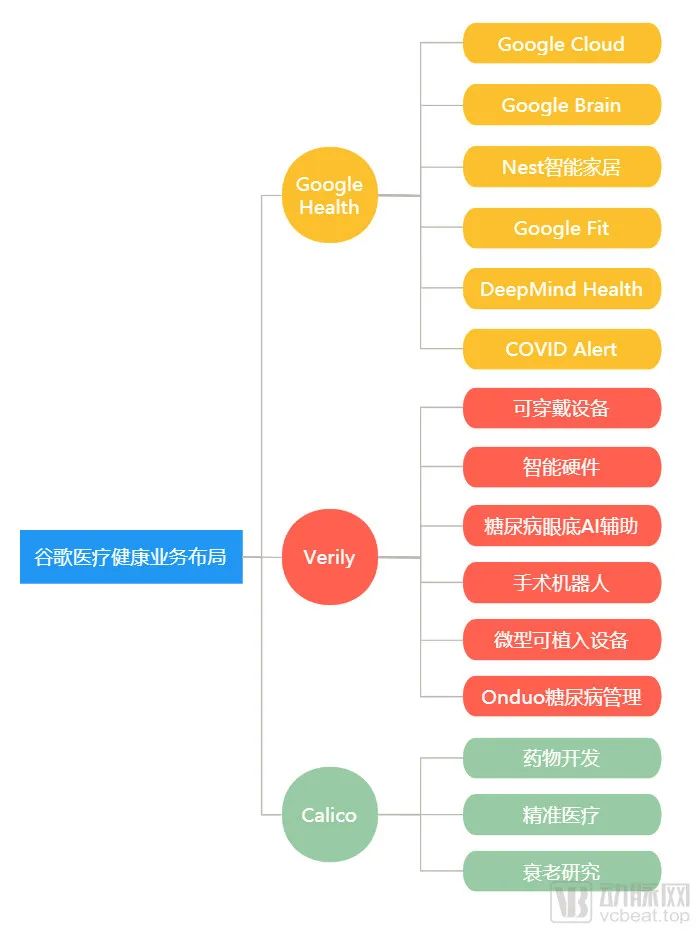

從2015年開始,谷歌改組為Alphabet,新的組織架構使得旗下各項業務相對獨立運營。也正是這次調整,讓谷歌逐漸把各條醫療健康產品線收攏組成業務單元。到了2021年初,谷歌的醫療健康業務大致可以分為三條業務線:Google Health、Verily和Calico。

我們先理清一下谷歌這三條業務線各自的布局有哪些。Google Health主要有谷歌云的醫療業務、深度神經網絡架構的Google Brain、Nest智能家居、個人健康管理平臺Google Fit、DeepMind和用于疫情追蹤的COVID Alert。Verily除了針對糖尿病、癌癥和藥品的研發,還有可穿戴設備、手術機器人等器械的項目,以及社區健康管理應用和對外投資。Calico則相對簡單,主要是和制藥公司合作用AI技術開發對抗衰老相關疾病的新型藥物。

谷歌在醫療健康領域的業務構成

如果再進一步拆分,就會發現里面有很多業務交叉。

2015年的這次重組,很多非互聯網業務的部門變成了Alphabet旗下的獨立子公司。其中有兩個具備商業化潛力的硬件板塊,一是谷歌32億美元收購的智能家居公司Nest;另一個則是原屬于Google X實驗室的Life Sciences,后來改名為Verily的生命健康公司。

這些年Verily在醫療健康領域做了不少嘗試,比如說與強生合作成立了一家手術機器人公司,與Dexcom德康合作研發小型的無創連續血糖監測儀(CGM),還研發了一款可檢測摔倒的智能健康鞋以及針對帕金森患者開發的智能餐勺,還在美國釋放過2000萬只不育公蚊,幫助消除寨卡病毒感染等。

僅看2021年,Verily在自家的可穿戴設備Study Watch上投入了不少精力,想開辟更多的應用場景。與此同時,谷歌對Fitbit的收購計劃終于獲批,值得一提的是Fitbit的智能手表Sense和Study Watch一樣,具有FDA許可的心電圖功能。

2021年9月,Verily的數字健康工具Onduo宣布將為其慢性病管理平臺用戶提供Fitbit設備。到了12月,谷歌又宣布正在開發自己的智能手表,內部代號為“Rohan”,與Apple Watch直接地競爭。所以Study Watch、Fitbit和Rohan之間,該怎樣說清楚他們的關系呢?

Verily還與Colgate-Palmolive公司戰略合作,以推進口腔健康研究,合作項目作為一項名為Verily Baseline Health Study研究的一部分。Baseline項目簡單來說,就是基于收集患者數據繪制人體健康圖譜的項目。就其本質,聚焦在患者數據。而Google Health項目被詬病最多的,就是和連鎖醫院集團阿森松醫療(Ascension Health)的合作,因為涉及到太多患者數據。

為了建立Baseline這個臨床試驗平臺,Verily收購了遠程臨床試驗管理系統SignalPath。而谷歌也推出了Google Health Studies這樣一個健康研究項目,招募Android用戶遠程參與醫學研究。谷歌已經與哈佛醫學院和波士頓兒童醫院的研究人員合作基于此平臺進行了一項關于急性呼吸道疾病的研究。

此外,Verily和歐萊雅宣布建立戰略伙伴關系,將在美妝領域進行獨家合作,推動精準皮膚健康管理。而就在幾個月前,谷歌宣布使用手機攝像頭拍攝皮膚照片,使用AI技術來幫助用戶解決皮膚問題。

更不用說在癌癥篩查這種熱門賽道上,Verily和之前歸屬于Google Health的DeepMind都有業務布局。DeepMind早在2017年就針對乳腺癌使用AI圖像識別技術進行篩查判斷。Verily不僅投資了基于AI技術的癌癥早篩公司Freenome,還為其臨床團隊建立了一間實驗室。

更厲害的是,Verily還有許多對外投資項目,甚至還會與Alphabet旗下的另一投資公司Capital G一起投資Oscar Health。如果把Verily的行為單獨當作一家醫療健康企業來看,所做的這些嘗試并無不妥。然而,Verily是谷歌醫療健康領域的三大業務模塊之一,這樣的做法就值得商榷了。

Verily作為谷歌自己孵化出來的企業在架構上獨立于Google Health之外,在業務層面又和Google Health互有交叉。從公司層面看,造成了資源的浪費。聯系到2021年9月,曾有美媒爆出Verily尋求從Alphabet中剝離,成為一家完全獨立企業的新聞。他的這些做法就有了其合理之處。

也就是說,雖然Other Bets整體被谷歌看作是對于未來的投資,然而并未從根本上重視它們。企業組織架構和業務邏輯之間應該是相互滲透,相互影響,相互制約的。企業因業務的特性去設置相關部門,進而形成組織架構。組織架構形成后,又會反過去影響業務的開展。此外,技術的發展,業務性質的變化,也會讓原有的組織架構不能適應發展的需求,此時就需要重新建立新的架構。但谷歌在醫療健康業務的調整,顯然并未起到積極作用。

原因2:商業化困難使得營收潰敗

從影響力來說,谷歌去年在醫療健康領域最出圈的新聞莫過于Google Health的再一次失敗。

讓我們簡單回顧一下Google Health事件。從表面上看,Google Health負責人David Feinberg跳槽到美國EHR(電子健康記錄)巨頭塞納Cerna出任CEO兼總裁是此事件的直接誘因。但事后復盤可以發現,除了前面提及的業務重疊,商業化困難才是導致Google Health失敗的重要原因。并且不只是Google Health,對于整個谷歌醫療健康業務來說,商業化落地也是目前極難做到的事情。

Google Health重組后的3年時間里,項目一直在虧損,“用技術撬動財富”不僅是谷歌的執念,也是各大科技巨頭的執念。巨頭們一向擅長的大平臺戰略,在醫療這個行業見效并沒有他們想象中那么快。

已經離任的Google Health負責人David Feinberg曾在接受媒體采訪時表示,自己沒有營收業績的壓力,而是專注在產生全球影響力。但他同時也表示感受到規模上的壓力,一款健康產品在谷歌上線就意味著被數百萬人使用,這不僅意味著產品被大眾拿著放大鏡審視,也意味著需要更多的合作伙伴參與其中,以及如何去維護公眾的信任。

從另一個角度理解,一款健康產品上線就能擁有百萬級的用戶數,卻不能產生盈利。對于任何商業機構來說,都是失敗。

不僅是Google Health,Verily也是如此,似乎繼承了谷歌不善做硬件的基因,整的活兒很多,但商業化落地產生營收的卻寥寥無幾。諸如能檢測糖尿病指標的智能隱形眼鏡、幫助帕金森患者控制震顫的智能勺子,用于多種硬化癥研究的可穿戴傳感器,與手表類似的無痛采血裝置等,都是只見概念飛,沒見錢落袋。

即便是在疫情這樣利于生物科學領域的大環境下,Verily也就搭建了一個幫助政府評估新冠病毒檢測的網站,非但沒什么營收,還被詬病信息安全問題。

還有之前谷歌在泰國推出的眼疾檢測人工智能產品,作為FDA批準的首款人工智能診斷設備,谷歌和泰國雙方都有極高的期待。然而該系統在泰國表現出強烈的“水土不服”:在部署系統的11家診所中,只有2家具有滿足條件的影像室,而醫院的光線環境不利于拍攝,超過五分之一的圖像都會被系統拒絕。這套人工智能診斷系統非但沒有提升醫院的效率,反而讓患者等待的時間增加了兩個小時。

至于萬年燒錢的DeepMind就更難落地了。沒人可以否認DeepMind在人工智能研究的實力,但具體到項目落地,就是另外一個維度的問題了。之前由DeepMind開發的臨床應用Streams,雖然積極推進在一線醫院的使用,然而最后的結果卻是關停。理想有多豐滿,現實就有多骨感。

原因3:信息隱私顧慮造成民眾不信任

谷歌長期以來一直將收集健康數據視為其既定業務的自然延伸,畢竟數據的價值有多重要,作為互聯網巨頭的谷歌心知肚明。為此,谷歌也付出了極大的努力,找尋各種合作伙伴,只是最后非但沒有達成共贏,反而給自己埋下了民眾不信任的種子。

例如Google Health曾提出南丁格爾計劃,并宣布與擁有2600家醫院及診所的連鎖醫院集團阿森松醫療(Ascension Health)進行合作,阿森松醫療將把包括病人電子健康記錄在內的本地數據倉庫和分析環境遷移到谷歌云,并在內部切換到谷歌G Suite辦公應用進行溝通和協作。

雖然谷歌和阿森松醫療都表示該計劃遵守HIPAA(健康隱私規則),但該協議依然遭到了眾多質疑。有業內信息專家認為,HIPAA存在一些漏洞,允許公司在不通知患者的情況下共享健康數據。盡管這樣的數據共享計劃在醫療行業司空見慣,但谷歌作為明星企業有聚光燈效應,受到的審查程度要高得多。

同時,有媒體認為,谷歌員工在不受嚴格監督的情況下輕易獲得數以千萬計的病人數據,顯然并不合規;也有民眾認為兩家企業在合作之前未通知患者,違反了相關法規。總之,媒體輿論和公眾情緒的相互構建,使得Google Health的公眾信任度大幅滑落,也對Google Health后續的發展產生了較大的影響。

有了這些聲音,其他公司對于與谷歌的合作也有諸多顧慮。例如醫療信息化企業Cerner,就曾尋求將自己手中幾億份患者數據的存儲提供商。此時,谷歌報出了一個友情地板骨折價。谷歌的代表在回答有關Cerner的數據將如何使用的問題時含糊其辭,這讓Cener高管最終選擇了價格更高的亞馬遜AWS。

對于谷歌而言,推動這項交易肯定不是為了盈利,更希望借此進一步收集、分析和匯總數百萬美國人的健康數據。與Cerner交易的失敗揭示了谷歌進軍醫療保健領域面臨的新挑戰:贏得醫療保健合作伙伴和公眾的信任。

對于谷歌這樣的科技巨頭而言,涉及病患隱私的臨床數據,或許是跨足醫療業的最大門檻。從研發的角度來說,患者數據就好像是供給AI醫療系統生長的血液,科技公司希望通過數據的學習建立起一個對病人和醫療系統都有價值的智能化平臺。但隨著公眾對個人數據隱私安全的警惕心越來越強,如何尋求醫療大數據的“開放”與“隱私”的平衡,將成為亟待解決的問題。

應對:從投資看谷歌的思維轉變

包括谷歌在內的美國5大科技企業(谷歌、微軟、亞馬遜、蘋果和Facebook),整體的收購趨勢開始放緩。對外的股權投資數量在2020年的波動之后,2021年開始趨于穩定。

多年來,這5大科技巨頭一直揮舞著支票簿將一個個應用、企業收入麾下,擴展自己的商業生態。然而隨著布局的完整,他們對外收購的步伐開始放緩。2021年,這5家一共進行了34次收購,為過去5年中的最低點。谷歌在過去一年中,僅有8次收購動作。

美國5大科技巨頭在過去2年中對外投資收購的數量,數據源于CBInsights

在2021年谷歌的收購行為有明顯的目的性,如收購的來自法國的藍牙軟件解決方案公司Tempow。他是藍牙技術聯盟的會員和藍牙音頻小組委員會的主要成員,擁有多項藍牙專利技術,具備完整的藍牙協議棧,可以在所有芯片供應商之間無縫操作。

此外,谷歌還收購了一家開發用于機器學習的片上網絡(NoC)系統的公司Provino Technologies。NoC是一種的芯片通訊模式,能夠助力TPU高效進行機器學習,推動AI的進化。

聯系到2021年初,谷歌收購Fitbit的計劃終獲批準,那么這些基于藍牙和AI底層技術的收購就凸顯了谷歌在可穿戴設備上的野心。

過去5年科技巨頭特定風險投資部門的年度投資數量,數據源于CBInsights

在對外投資方面,谷歌通過自身投資的數量相比2020年減少了一半左右。這并不是說他的投資勢頭減弱,而是母公司Alphabet將多數投資計劃通過旗下另外幾家子公司進行運作,如Google Ventures(GV)、Gradient Ventures和capitalG。

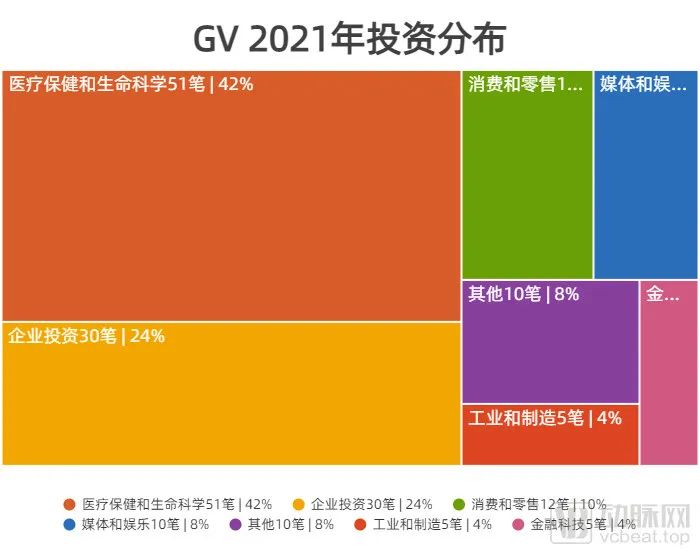

GV2021年投資分布,數據源于CBInsights

因此,單看谷歌本身在2021年的投資平平無奇,也就是對海外市場的一些必要補充。但如果將GV的投資項目進行分類,就會發現其中有接近一半的項目投在了醫療健康和藥物開發領域。

例如,GV參與了一家名為EQRx(意為Equal Quality Rx,同質藥物)的生物醫藥企業的A輪和B輪投資。還有在C輪投資了開發新冠抗體療法的Adagio Therapeutics公司。以及參與了通過利用機器學習驅動藥物開發的初創公司insitro的C輪融資。

此外,GV還對云平臺的Dialpad和Cockroach Labs進行了投資。Dialpad是一家基于人工智能驅動的企業級云即時通訊平臺,提供包括遠程會議和呼叫中心在內的多種服務。而Cockroach Labs則是靠云原生數據庫CockroachDB在業內聞名遐邇。

通過GV去年的投資,可以判斷出,盡管虧掉53億美元且Google Health再一次失敗,但在未來的一段時間里,谷歌是不會放棄醫療健康產業的。

未來:化繁為簡的3大主題

經歷了巨額虧損且項目失敗的風波后,谷歌及時調整了策略。在2022年,谷歌或將目光集中在患者數據、促進臨床試驗平臺和AI藥物開發上。

未來,醫療保健將以消費者體驗為中心,對于任何一家公司來說,隱私安全都是一道不可逾越的障礙。谷歌在經歷了隱私安全的風波之后,顯然是學乖了,他悄悄調整了自己對于數據獲取的策略。

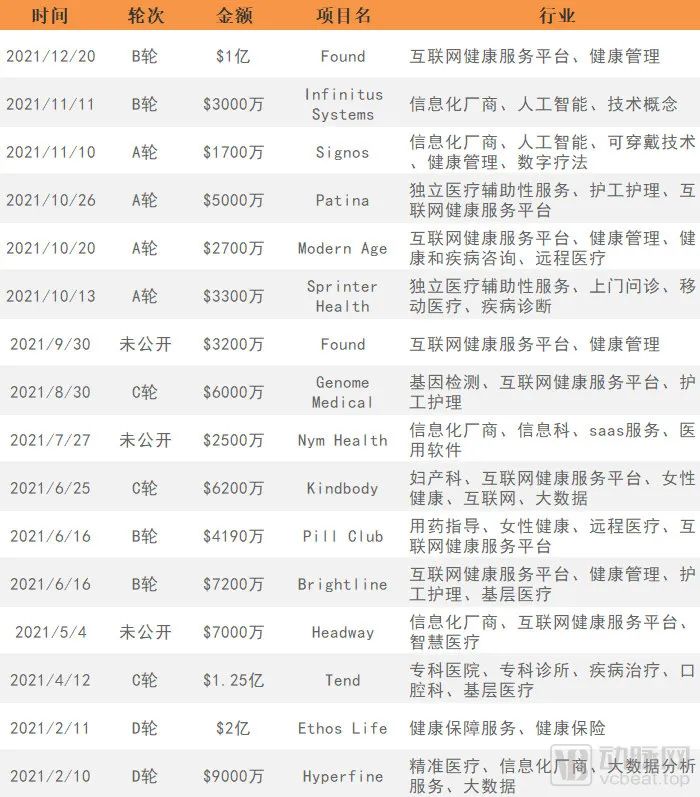

GV在2021年對擁有患者數據初創公司的投資,數據源于動脈橙

動脈網梳理了GV在2021年的對外投資,在總共51筆醫療健康領域的投資中,有16筆投向了擁有患者數據的初創公司。此外,谷歌與美國連鎖醫院公司HCA Healthcare、Highmark Health和Mayo Clinic也相繼達成合作,利用病人記錄進行醫療健康研發。谷歌期望透過這些專業醫療機構在數據隱私方面的堅持,讓民眾相信自己并不會造成隱私數據的泄露。甚至曾經引發爭議的與Ascension的合作,雙方在重新設計合作方案之后,也會繼續推進。

疫情前后,美國媒體提及“遠程臨床試驗”的數量

由于疫情的催化,使得美國各醫療機構不得不認真考慮遠程臨床試驗的可行性。對于他們來說,如何有效觸達患者是個大問題。然而,對于谷歌來說彌補信息間的鴻溝屬于基本操作,沒有難度可言。前文介紹過的Google Health Studies和Verily收購的SignalPath,都是遠程臨床試驗管理平臺。

此外,谷歌還擁有Verily的Study Watch、Fitbit可穿戴設備以及谷歌自己正在開發中的智能手表“Rohan”,可以為患者的遠程生理指標監控提供有效支持,并且可以在數據層面和遠程臨床試驗管理平臺完全打通。這對于醫療機構來說,是具有一定吸引力的。

對于參與臨床試驗的患者來說,他們參與的是正規醫療機構的項目,沒有對于谷歌泄露隱私的顧慮;對于醫療機構來說,谷歌的平臺節省了自己的成本;對于谷歌來說,通過這個平臺接觸更多醫療機構、臨床項目、拓展可穿戴設備的應用邊際以及患者數據,都比平臺本身的營收更具價值。

GV在2021年對藥物研發初創企業的投資,數據源于動脈橙

基于AI驅動的藥物研發也將是谷歌未來一段時間的工作重點。這個判斷也是基于GV對外投資方向得出的。因為GV在全年51筆醫療健康領域投資中,對于藥物研發的投資就達到28筆,超過半數。

還有DeepMind,除了我們熟知的AlphaFold 2項目外,DeepMind的CEO哈薩比斯在2021年的11宣布了Alphabet新子公司Isomorphic Labs的成立。新公司將基于人工智能重新構建整個藥物發現過程,建模并理解生命的基本機制。

此外,也不能忘了Calico,它與藥物研發公司AbbVie進行合作,已經在與衰老緊密相連的腫瘤和神經學領域推出了20多個早期項目。根據雙方簽訂的最新協議條款,兩家公司之間的合作將在2022年的基礎上再延長3年。Calico將負責直到2025年的研究和早期開發,并負責直到2030年將合作項目推進到2a階段。AbbVie將繼續支持Calico的早期研發工作,并且在2a階段試驗完成后選擇是否接管后期試驗的發展和商業化活動。

寫在最后

像谷歌這樣的大型科技公司,他的核心使命是向盡可能多的行業和盡可能多的客戶銷售自己的產品和服務,醫療健康領域被他們視為未來的一個巨大商機。從各方面來看,大型科技公司在銷售其核心產品方面都做得很好。然而,與專注于醫療健康的科技公司(尤其是EHR公司)不同,醫療健康業務在大型科技公司中只獲得了決策層較少的關注,也就是說只獲得了公司整體資源的一部分。沒有連貫的企業級戰略,就想在一個價值4萬億美元的行業中取得成功,這是不現實的。

此外,大型科技公司習慣自己解決所有問題,但醫療健康是一個分散的行業。如果大型科技公司在國家層面去系統性解決問題是有機會達成的,可這同樣不現實。患者重視他們與醫生的關系,這是靠幾十年的時間和幾代人的信任建立起來的關系,對于進入醫療健康領域時間尚短的大型科技公司來說,關系的缺失會造成用戶信任的缺乏。

從長遠來看,事情勢必會有所改變,我們已經從許多數字健康企業的成功中看到了這個趨勢。或許谷歌這樣的大型科技公司需要學會像一家為醫療健康而生的初創企業那樣去思考,自己在這個4萬億美元的市場中該如何立足。然而,這是大多數大型科技公司不愿意或沒有動力做出的舉動。谷歌做出了自己的調整,未來一年,谷歌在醫療健康領域的發展,值得我們持續關注。