今年的奧斯卡頒獎典禮格外冷清,引發大范圍關注和轉發的,似乎只剩下威爾·史密斯突如其來的掌摑。但金像獎終究有些分量,拋開戲劇性的花絮,電影本身依然值得被更多人欣賞和討論。可惜的是,暫且不論入圍影片的國民度如何,即便是獲獎電影,國內也鮮有資訊,深度分析更是寥寥,《貝爾法斯特》就是其中之一。

獲得7項提名并最終捧回“最佳原創劇本”獎杯的《貝爾法斯特》,豆瓣評分僅有6.8,國內觀眾似乎對導演肯尼思·布拉納自傳式的書寫并不買賬,不僅無法共情黑白畫面里流動的鄉愁,反而對故事充滿疑惑:不僅可以升職加薪還附贈一套帶花園的大房子,這一大家子人為什么還要猶豫不決?

01 頂著“最佳原創劇本”的光環,《貝爾法斯特》的劇情真的不合邏輯嗎?

要解開這層困惑,就不得不回到人物所生活的上個世紀60年代,深入了解愛爾蘭錯綜復雜的歷史背景——經濟困境、宗教沖突、移民潮……這些電影里輕描淡寫的時代碎片,無疑比富有年代感的服裝和置景更為重要,足以解釋一個愛爾蘭家庭的情感羈絆。

今天,暫且把電影的藝術性爭議放在一旁,結合《愛爾蘭簡史:1500-2000》一書,僅就故事的歷史背景做一個概述,或許,這會有助于讀懂這個奧斯卡“最佳原創劇本”。

[愛爾蘭]約翰·吉布尼 著 潘良 譯

新民說·廣西師大出版社 2021年

02 為什么貝爾法斯特一言不合就發生“打砸搶燒”?

電影開始不久,小男孩所在的貝爾法斯特某街區就爆發嚴重沖突,商店被洗劫一空、車子被引燃燒毀、門窗被擊碎,盡管后來強化安保,依然流血事件頻發,“打砸搶燒”引發的不安也成為壓垮一家人的最后稻草。

為什么作為北愛爾蘭首府的貝爾法斯特如此混亂不堪呢?我們需要追溯到北愛爾蘭沖突的根源——宗教。

在愛爾蘭,多數人信仰天主教,而北愛爾蘭的大多數居民信仰新教。愛爾蘭島從5世紀起開始接受天主教,為紀念基督教傳教士圣帕特里克,愛爾蘭設置了圣帕特里克節,后來這一天成為國慶日;愛爾蘭的國花三葉草,也與這一背景有關。可見,天主教在愛爾蘭有廣泛的群眾基礎。所以當英格蘭在愛爾蘭島推廣新教時,受到了重重阻力。

宗教改革在愛爾蘭并未成功,但是大批信仰新教的不列顛移民來到愛爾蘭島北部的阿爾斯特省,他們侵占了愛爾蘭人的土地,將天主教徒趕到荒涼的西部。由此,該地區的新教徒移民超過了本土的天主教徒,主流宗教由天主教變成了新教,雙方的訴求變得不可調和:

在北愛爾蘭的新教徒看來,在整個愛爾蘭島,他們是少數派,遭到天主教徒環伺和威脅,只有加入同樣信仰新教的不列顛變成多數派,才能保證自己的既得利益;對于北愛爾蘭的天主教徒而言,他們在北愛是少數派,因此更有必要加入天主教徒為主的愛爾蘭共和國。

獲得平等地位對天主教徒而言更為迫切,因為他們受到更多不公正的待遇,北愛爾蘭在政府層面將天主教徒視為次等公民。新教徒在住房和就業方面得到政府的特別照顧,這在失業率居高不下的情況下顯得尤為重要,在政界和經濟界任職的也通常是新教徒;天主教徒通常更為貧困,從事底層工作。基于教派的就業歧視在北愛爾蘭也隨處可見:

在20世紀30年代北愛爾蘭一起臭名昭著的事件中,國會大廈里的一名天主教園丁被以明顯的宗派原因解雇。他是不列顛軍隊的退伍軍人,不列顛王位繼承人威爾士親王親自推薦他擔任這一職務,但這些都沒有影響事情的最終結果。因其天主教徒的身份,他遭到懷疑并被解雇。這一事件反映了北愛爾蘭對天主教徒的態度,也是北愛爾蘭天主教徒經常面臨官方和非官方歧視的縮影。

在這樣的背景下,一部分天主教徒試圖改變現狀。20世紀60年代末,更年輕一代的天主教徒試圖通過非暴力的社會運動促使政府進行有意義的改革,結束宗派歧視,實現社會公正。但是,他們主導的民權運動遭到了新教忠誠派(支持與不列顛合并的派系)的敵視與暴力回應,新教徒占絕大多數的皇家阿爾斯特警察部隊(電影中出現的B Special就是它的特別警備隊)的職責本是保衛城市安全,卻毫不猶豫地站在了新教忠誠派的一邊。

1969年8月,形勢開始超出政府的控制,新教忠誠派開始有組織地攻擊貝爾法斯特和德里的天主教社區。

電影正是這一背景下發生的。新教徒越發不能容忍天主教徒的存在,在貝爾法斯特,激進的新教徒沖上街頭,制造了一系列爆炸事件,暴力威脅天主教居民。B種特別警備隊用沖鋒槍掃射,發射催淚彈,追趕天主教騷亂者。原本支持非暴力運動的年輕天主教徒用石塊和自制汽油瓶予以回擊。兩派在街上封堵道路、建立防御工事,沖突不斷。大量房屋和汽車被燒毀,在兩個夜晚的騷亂中,六人被殺,其中包括一名九歲的男孩。

這是一場不是“我們”就是“他們”的對立,所以在電影中,身為新教徒的巴迪一家,不斷被激進的新教徒鄰居逼迫著站隊。

北愛爾蘭日益嚴重的騷亂導致不列顛從1969年中開始向北愛爾蘭派駐軍隊,但軍隊很快就站在了天主教徒的對立面。他們支持新教徒的暴力行動,并且在貝爾法斯特天主教徒居住地區蠻橫搜查武器裝備,后來還開展了專門針對天主教社區的拘捕行動。不列顛軍隊的介入使北愛爾蘭的對立更為尖銳。

但這些暴亂僅是拉開了北愛爾蘭問題的序幕,20世紀70年代發生了更為嚴重的“流血星期日”以及更多的平民傷亡事件。直到90年代愛爾蘭與聯合王國簽訂《貝爾法斯特協議》,雙方宣布停火,北愛問題才告一段落。持續了幾十年的北愛爾蘭沖突在英語中被稱為Trouble(麻煩),可以看出該沖突的復雜與棘手。沖突帶來的傷亡是慘重的:

北愛爾蘭沖突爆發的最初幾年是最為動蕩的。截至1999年,在沖突中喪生的3636名受害者中有一半(1876人)是在1977年以前被殺害的。工人階級居住地區首當其沖。不同地區的傷亡程度也有所不同,有些地區——例如貝爾法斯特北部——出現了嚴重的傷亡。最糟糕的是1972年,有496人死于騷亂。

03 他們為什么對倫敦的“花花世界”心存芥蒂?

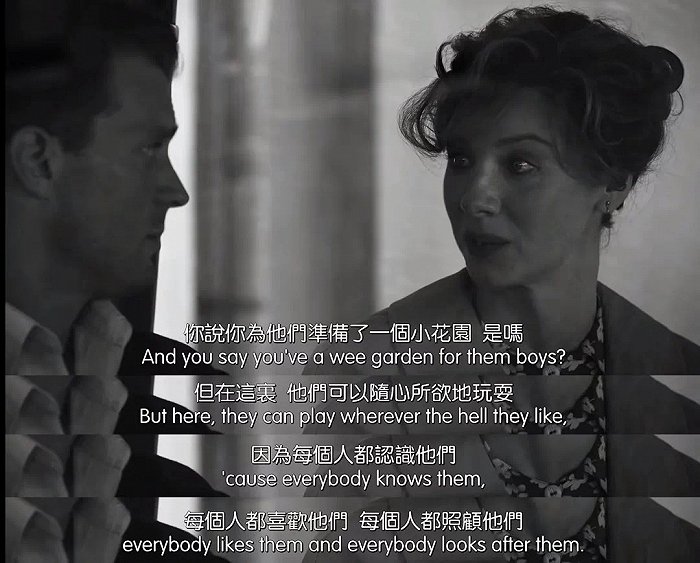

厘清愛爾蘭的宗教對立狀況,我們就可以回到本文開頭的“靈魂拷問”:為什么巴迪一家(尤其是巴迪的媽媽)自始至終對經濟繁榮的倫敦顧慮重重?既然倫敦擁有更好的物質生活條件,為什么很多人寧愿忍受像定時炸彈一樣不斷發生的暴力也不愿離開巴爾法斯特?

如果說60年代貝爾法斯特騷亂是北愛爾蘭沖突的一個縮影,是迫使巴迪一家遠走的導火索;那么,北愛爾蘭沖突可以說是英愛五百年關系的一個縮影,是讓巴迪一家猶豫不決的根源。

五百年來,愛爾蘭一直處于英國的陰影之下,她的所有歷史就是不斷反抗不列顛的歷史。愛爾蘭的原住民是凱爾特人,15世紀,英格蘭開始向愛爾蘭殖民,受壓迫的愛爾蘭不斷發起針對新教殖民者的反抗。17世紀中期,克倫威爾征服愛爾蘭,在愛爾蘭實行嚴厲的刑罰制度,沒收新教徒的土地,在政治經濟上壓迫、歧視愛爾蘭人,激起愛爾蘭民眾更為強烈的反抗。

1801年,愛爾蘭正式并入英國版圖,成立“不列顛及愛爾蘭聯合王國”。但是,國家形式上的統一并沒有根本解決民眾的對立,愛爾蘭的受歧視地位促使他們掀起空前激烈的爭取民族獨立的運動。

1919年,民族主義者愛爾蘭共和軍在都柏林發動起義,不列顛疲于應對,最終雙方于1921年簽訂《英愛條約》,愛爾蘭南方二十六郡組成愛爾蘭自由邦,北方六郡在一個月內自愿選擇是否留在聯合王國。北方六郡大多是信仰新教的英格蘭移民后代,他們最終選擇留下,組成大不列顛與北愛爾蘭聯合王國。1949年,愛爾蘭南部二十六郡成立愛爾蘭共和國,斬斷了與英國的最后聯系。

至此,愛爾蘭島分為兩部分,北部雖然與不列顛島隔海峽相望,卻是同一個國家;同處一島的南部成為獨立的共和國。

復雜的英愛關系讓愛爾蘭人始終對近在咫尺的不列顛心存芥蒂——口音歧視、宗教矛盾、排外情緒、就業偏見,每一個令人不適的細節都足以擊穿愛爾蘭人的自尊心。

盡管百般不情愿,經歷了恐怖的街區騷亂后,巴迪一家最終還是決定移民至英格蘭——那個會給他們提供三倍工資并附贈一套帶花園的大房子的地方。而他們并非孤例。

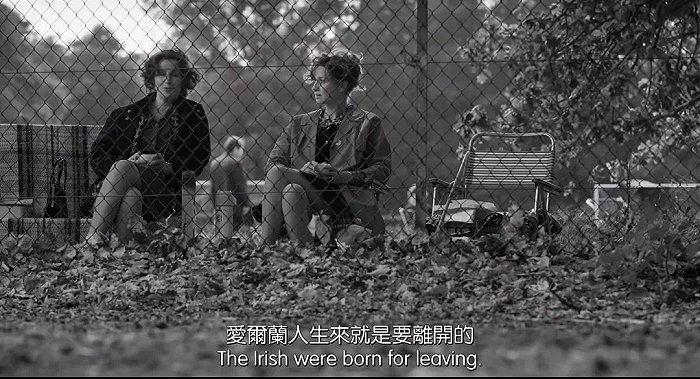

1969年夏天,大約2000個家庭(大部分是天主教徒)逃離了貝爾法斯特。但向外移民并不是從這時才開始的。幾百年來,每當愛爾蘭經濟不佳,或者民眾受壓迫嚴重時,都會發生大規模向外移民。

1931年,每4個在愛爾蘭出生的人當中就有1個居住在海外。但從20世紀30年代開始,移民的主要目的地不再是美國,而是不列顛:戰后重建和經濟擴張提供了充足的機會;而且,和依舊保守的愛爾蘭社會相比,燈紅酒綠的不列顛都市提供了一個有吸引力的選擇。

但經濟依舊是移民的主要動機,和以前一樣,愛爾蘭遭受了巨大的損失。20世紀60年代末,記者約翰·希利調查了他曾經就讀的當地學校的23名學生在1944年畢業以后的去向,并據此對梅奧的查爾斯敦因移民而遭受的損失做出了一份令人沮喪(盡管有些戲劇性)的評估:“在隨機抽取的23名學生中,只有3名留在了鎮上,他們為當地帶來了4個子女。這個班級為北美貢獻了24個子女,為不列顛和都柏林分別貢獻了10個和7個孩子。不論怎么排列,愛爾蘭都損失慘重……難道需要在鎮外豎立一棵被截去頂端的樹,作為這個小鎮的象征,來反映這個事實嗎?”

這些移民對目的地國家和地區產生了巨大影響。雖然身在不同的目的地,愛爾蘭早期移民在生活上卻有很多共同的特點:他們生活在惡劣的條件下,往往以體力勞動者的身份尋找工作,而且經常是偏見的受害者。

但是,隨著愛爾蘭人在目的地國的奮斗,愛爾蘭移民也取得了令人矚目的成就。在美國的46位總統中,有23位擁有愛爾蘭血統,包括肯尼迪、布什、奧巴馬,以及現任美國總統拜登。在美國人口普查局進行的2019年美國社區調查中,約有3200萬美國人(占總人口的9.7%)被確定為愛爾蘭裔。作為自傳式電影,《貝爾法斯特》的導演兼編劇肯尼思·布拉納移民至英格蘭后,進入英國皇家戲劇藝術學院學習,并成為著名演員和導演。

電影最后,導演說:獻給那些留下的人,獻給那些離開的人,以及那些迷失的人。縱觀愛爾蘭歷史,他們一直猶疑、彷徨,選擇過離開或留下,但不管做出什么選擇,都要繼續前行,就像電影所說:不要回頭。

來源:新民說