文|吳懟懟 麥可可

我讀到《一次 又一次 再一次 和 一次又一次再一次》這部詩歌作品,已經是2022年的春天。

這首詩誕生在2021年12月的夜晚。那時趙今麥和白敬亭的《開端》還沒有播出,劇情和詩文卻有隱秘的契合。圍讀會的社員@小馬告訴我,這首詩的意境最妙只在那天晚上,詩人低沉的嗓音劈開空氣傳來時,「什么東西轉動起來,無法言說,也無法停止」,每個人都深深陷入其中。

小馬是上海交大的學生,也是校內白巖詩社的成員,他和@北丘、@老白、@林HY在東川路800號的綠蔭和陽光下寫詩,也在感受著「詩歌帶給他們的更大的重量」。

這種重量是什么,小馬沒有說清楚,但可以肯定的是,它的確超越了「愛好」的重量。@林HY認為,詩歌更像是自己體驗世界的途徑。每首詩歌的創作過程,是自我向這個世界獻上祭品的過程。

我循著可以找到的線索,讀了他們公開發表的作品,試圖窺見年輕詩人精神領土的一角,但更大的彷徨和疑惑還在后面,互聯網的巨大勢能下,詩歌復興從網絡掀起,我們為其歡欣鼓舞的同時,是否要保留些許克制和反思。

01 在豆瓣、B站、快手,詩歌復興?

當豆瓣小組「當代偉大的拼貼詩」聚集到33790人時,距離2016年交大白巖詩社發起「詩社振興計劃」已經過去了五年。

這五年里,詩歌在世界范圍內迎來了一場文藝復興。

也是在2016年,搖滾天才鮑勃迪倫以詩人的身份獲得諾貝爾文學獎;次年,非裔詩人Tyehimba Jess獲得普利策詩歌獎;2021年,Amanda Groman在美國總統拜登的就職典禮上朗誦了詩歌,隨后就被邀請去名利場頂流盛典Met Gala;而自1998來,麥克阿瑟基金會也首次將獎項授予三位天才的詩人:Hanif Abdurraqib、Don Mee Choi和Reginald Dwayne Betts。

美國詩人學會(Academy of American Poets)的理事長Jennifer Benka出具過一份統計數據,從2013年起,詩歌網站的讀者人數每年都在增長。但普利策獎獲得者Tyehimba Jess回憶起上世紀90年代初,彼時他連好好學習混個詩歌文學碩士的念頭都沒有。

不僅是在美國,在中國年輕群體中,這場「詩歌復興」也愈加盛大。

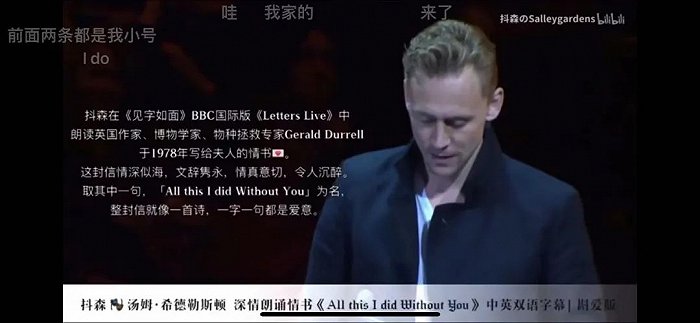

在B站,莎士比亞的十四行詩有上百種朗誦版本,「古一法師」讀詩的觀看量接近300萬;抖森和卷福的低音炮與英倫腔輪流響起,成為夜晚沖擊鼓膜的雨點;北大中文系高盛元講起唐詩中的文人風骨和百年孤獨,讓人徹夜難眠。

在快手,濟南廣播電視臺節目主持人@可樂的詩常常朗誦自己的創作,粉絲人數甚至超過了中國作家協會《社刊》的官方快手賬號;在抖音,倉央嘉措詩歌精選合集的播放量已經達到了280.6萬。

詩歌領域頭部公眾號「為你寫詩」已經發布了1600多篇內容,幾乎在每晚8點準時推送。這像是一場巨大的儀式感,無數靈魂早早在屏幕前等待詩歌的降臨和沐浴。

詩歌類內容社區和社交App也在線上全面開花。「不是詩人」、「Poem」聚集了大量現代詩歌的寫作者,豆瓣小組的現代拼貼詩創作正在如火如荼。

與互聯網「詩歌熱浪」形成對比的是,線下詩社的凝聚力正在快速削弱。

成立于1989年的交大白巖詩社,鼎盛時期人數不過百來個人,核心成員一般穩定在10人左右,@老白和@北丘開始有意識地組織一些故事接龍、影像展活動讓線下成員間更為緊密;象牙塔之外,地域自發形成的獨立詩社存活更為艱難,運營經費和出版作品都有困難。

02 逃避崇高,拒絕嚴肅

但似乎還是要感謝互聯網對詩歌的傳播加速。最直接的變化是,它讓網絡上的讀者先于傳統出版商找到詩人和作品,讓詩歌得以用「網絡復興」的方式重謀出路。

詩人們也在此過程中意識到,詩歌更需要與現實當下、網絡另一端的人保持對話,它可能不僅僅是局限在「線下獨立詩社、地方詩歌組織/協會或是傳統詩歌出版雜志社」這種圈內認可的「學術之地」,更是網絡上寬闊的「吟誦廣場」。

根據全球信息公司NPD的數據,2017年來自美國的前20位暢銷詩歌作家排行榜上,有12名售出的詩集都來自InstaPoets——這是「Instagram」和「Poet」的變體英文,前者是美國排名前三的社交媒體,這意味互聯網對詩歌傳播的意義重大。

即使在TikTok上,你也能看到年輕世代沉浸式「朗誦詩歌」的視頻,背景或者曠野森林,或者繁忙城市,這和B站上層出不窮的「詩歌大賞」本質上沒有區別。

但互聯網也是把雙刃劍。

一個不能回避的問題是,盡管詩歌在此過程中得到了最大化地傳播,但囿于信息碎片化的處理方式,諸如短視頻、段子詩之類的娛樂載體,還是打碎了年輕人讀詩的耐心,進一步消解了在詩歌創作和鑒賞中的嚴肅和崇高。

并非認為詩歌比其他文學體裁高貴,也沒有拉踩的意思,在客觀上我們需要承認「詩歌作為嚴肅文學」之一,比起其他體裁創作門檻的確稍微高些。畢竟,從冗長的白話到凝練的文字需要提煉過程,從平淡無奇的組合到考究的平仄對仗需要功力支撐。

但在互聯網式「InstaPoets」的流行過程中,詩歌的評價標準逐漸演變為「轉、評、贊」,是否走紅在于其是否滿足了讀者的期待。某種程度上這的確對嚴肅和崇高的思考、創造過程施加了「無聲且變相」的消解。

淺層的直觀感受在于,我們開始習慣、默認文字背后的表層含義,并逐漸遺忘文字低頻使用的多層意征。

在淺度閱讀和娛樂化思維的共同導向下,我們對文本的解構、分析能力開始減弱。而體驗大部分詩歌作品時,恰恰需要這種「解構分析」的思維能力,在客觀上這是詩歌作為文學體裁之一受眾并不龐大的原因,因為它需要讀者投入更多精力去思忖,通俗點說,就是「太費力了」。

而更深層的影響在于,我們太追逐于表層含義,「最不費力」的文字表達之后,文字往往在特定群體內形成了符合群體內部參與者「最舒適流行」的表達方法,而在圈層之外卻造成了某種隔膜和疏離。

舉例而言,粉圈飯圈各類加密通話頻出,但他們與電競手游圈的黑話也屏障高聳。YYDS和KSWL看似火得遍地紛飛,但各圈層之間其實很難達成交流和情感共鳴。

為什么?因為不了解和不信任。西方在此有個關于通天塔的傳說:在古巴比倫修筑一座最高的建筑,工人們齊心協力,用共同的語言體系溝通,眼看著這座塔快要修成,上帝害怕人類的反叛,于是念了咒語讓人們之間語言不同不能溝通,很快工人們就分道揚鑣。

我們無法否認,在逃避崇高和拒絕嚴肅之后,我們反而按下了那個「娛樂至死」的快進鍵,而所謂「詩歌的消逝」,更確切地說對詩歌「嚴肅審美狀態」的消逝,可能只是這場單向快進中一塊微小的不可逆損傷。

03 不再寫詩 VS 深夜讀詩

而當大眾沒有意識到這種逃避崇高、拒絕嚴肅的審美狀態時,沉溺于這種淺度閱讀和思考習慣時,波及面是更為廣泛的。

我和從事中學語文教育的幾位老師聊了聊。他們形容自己的學生寫作文「辭藻華麗、框架嚴密、語言通順」,但提到「思辨性、批判性」這樣的關鍵詞時,他們夸贊的態度稍顯猶豫。

十幾歲的孩子還在熱衷表達,但更多踏入社會的年輕人開始不再寫詩。

在《十三邀》里,2018年的李誕和許知遠對談。他們在吃飯的時候聊到寫詩,李誕特別好奇「現在有年輕人居然是不寫詩的」。他覺得寫詩是一種本能反應,「甭管寫得好與壞,年輕的時候,不想寫兩筆嘛。25歲之前,都應該是個詩人」。

我問一個在青少年時期就以詩歌屢次獲獎的年輕人為什么不再寫詩。他如今既是音樂制作人也是植物病理學研究員,擁有在大眾眼中「極具標簽」的詩人氣質,卻把從前寫好的、完整的詩集放到書架最上層落灰。

「不是放在書架上,用藏更合適」,他翻起從前寫的詩歌,「覺得好傻好天真,浮夸又做作」。

不知從何時起,當大眾語言體系開始流行「最簡單直接」的表達,甚至是俚語縮寫時,含蓄的、嚴肅的文字與表達逐漸在褪去吸引力。段子手愛抖包袱大抵如此,營銷號愛蹭熱點不過云云——于是人們開始自我收縮、審視和修飾自己的表達,使其更「符合主流偏好」、更「時刻緊跟時代熱點」來展現自己對社會的融入,甚至開始主動與過去「文藝的自我」割席。

從與文藝割席的這一刻起,熱愛詩歌的年輕人和不再寫詩的年輕人之間就注定無法和解。前者認為后者缺乏對自我成長過程的寬容與接納,后者認為前者還活在理想的泡沫里天真爛漫。

說「天真爛漫」可能會遭遇反駁。熱愛詩歌的年輕人并非沉溺于詩歌這種「文字的樂章」里逃避現實,相反,那些極具時代痛感的詩歌,給予了年輕讀詩人最大的情緒紓解。

「讀詩時,那種刺痛感讓我清醒而陶醉,陶醉于讀詩的片刻享受,刺痛于時代扎下的一根針」,28歲的互聯網運營小夢(化名)常常在深夜下班,她讀到詩人雙子寫的《神》,就好像是為自己而寫。

晚上十點滴滴打車剛一坐下

司機扭臉問我

您這是回家啊

我說是啊

他說像您這樣

十二點之前回家的

都是正常人

還有三點以后的也都正常我說中間那段呢

那都是神

他斬釘截鐵我成天碰見的凈他媽都是神

我猜他的意思是神經病.....

中國友誼出版公司《那些寫詩的80后》

她重復著晚上十點的循環,直到有一天收到解雇通知,想到被病毒困在找工作的路上,想到銀行卡里的日漸緊縮的余額,心里如針刺一般。哪怕這時再讀韓仕梅的「覺醒」,也覺得「海浪無法將她擁起」。

我已不再沉睡,海浪已將我擁起

韓仕梅《覺醒》

我已不再沉睡,海浪將我擁起

「不能入睡的話,你還會讀它嗎?」我問。

「會。」

這是當下最直接的反應,也可能是最無奈的回答,但我想不到其他「不讀詩歌」的理由。或許只要我們還愿意訴諸浪漫、追求理想,詩歌就永遠有存在的理由。