在我(指本文作者Alex Clark)通過Zoom與諾維爾莉特·布拉瓦約(NoViolet Bulawayo)連線的當天,她正依靠一臺發電機來維持自己的網絡連接。忽然她喉嚨發癢,推說要去打水喝,過了一會兒又大笑歸來,說自己忘了今天是沒水的,所幸姐姐之前幫她留了一瓶水。在前往美國處理第二部小說《榮耀》(Glory)的出版事宜前,她就住在家鄉布拉瓦約(津巴布韋第二大城市),正是她筆名的后半部分。而另一半“諾維爾莉特”則由恩德貝勒語表示關系的介詞(等效于英語的with)與母親的名字合成,她在女兒僅18個月時就去世了。布拉瓦約說,幼年喪母的經歷意味著她的寫作總是會有一種強烈的、關注個人生活如何與更大的歷史與政治力量相互交織的意識。“我們背負的一些東西與我們的主觀意愿關系并不大。但我們就在這里,任何事情都可能降臨到我們身上,這就是我故事的一部分。但它也無法定義我,決定不了我之所是以及我將要去往何方。”

1981年,也就是南羅得西亞并入津巴布韋以及羅伯特·穆加貝首次擔任總理后的那一年,伊麗莎白·贊迪爾·策勒(Elizabeth Zandile Tshele,布拉瓦約的原名)在布拉瓦約在出生。她運用自己的作品來探索命名作為一種自我占有行為(self-possenssion)的重要意義,她的處女作就以《我們需要新名字》(We Need New Names)為題。她曾經在臺上說,自己小時候有過很多名字,直到上學第一天才知道自己的稱呼是伊麗莎白。

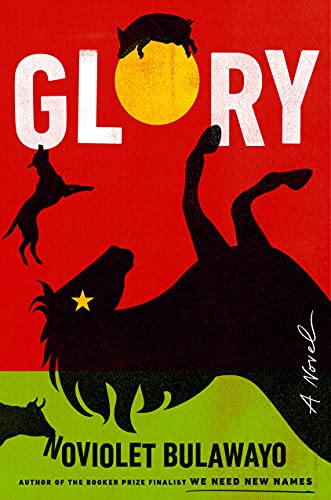

《我們需要新名字》于2013年出版,曾經入圍布克獎短名單,也使布拉瓦約成為了首個名列最終6人名單的非裔黑人女性與津巴布韋人。早些時候,該書的開篇章節還以《前往布達佩斯》(Hitting Budapest)為題獲得了非洲文學凱恩獎,“布達佩斯”是一群饑餓的孩子為某個富裕地區取的綽號,他們從名叫“天堂”的棚戶區出發,去那里偷一些番石榴。小說的焦點從津巴布韋逐漸轉移到了主角位于美國中西部的新家,這也反映出作者本人所經歷的地理與文化之旅——布拉瓦約先后在密歇根州以及得克薩斯州學習,后于康奈爾大學取得碩士學位,并獲得杜魯門·卡波特獎學金,二者皆屬于創意寫作領域。布拉瓦約18歲離開津巴布韋去投奔姨媽,由于學業需要與國內的不穩定因素,過了整整13年才得以重返故鄉。在之前的訪談里,她談到自己剛開始在美國生活時曾度過了一段沉默的時光,而她原本是個吵鬧的、喜歡和別人打成一片的小孩。

后來布拉瓦約去了斯坦福以及其它一些地方教書,但2017年她卻有了一個不同尋常的、迫在眉睫的返鄉理由:穆加貝的前任副手埃默森·姆南加古瓦發動“政變”,終結了他的統治并執掌了政權。“這件事意義非凡,我當即就感到可以為此寫一個故事,”她回憶道。她起初考慮的是非虛構題材,后來在整理素材的過程中逐漸意識到,“一切值得一說的都會被說出來。”目睹了2018年時充滿暴力與動蕩的選舉,她明白自己需要采納一種不同的方法。“我花了些時間做實地調研,觀察了人們的希望與夢想、恐懼與樂觀,也目睹了選舉結果導致的一系列撕裂。這一切都讓我意識到,這本書甚至與穆加貝毫無關系,它需要關注普通人,以平凡的人以及他們的故事為著眼點。”

即便有了這些經歷,最初的寫作計劃也還將面臨一次更徹底的轉變。布拉瓦約在大清早醒來,打開新聞頻道,發現現實的發展速度已經超出了自己的預期,每一個新的發展都讓已有的故事線或角色變得更趨復雜或過時。她回憶說,當時津巴布韋人經常會引用喬治·奧威爾的《動物莊園》來討論政治局勢,加之她的記憶里有不少祖母講的以動物為主的故事,她最終決定完全拋棄人類世界。

結果就是,在小說開頭處,一群虛構的吉達達國公民聚在一起慶祝獨立日,觀禮的老馬(Old Horse)與其妻奇妙驢(Marvellous the Donkey)的安保工作則由天選者隨從(Chosen Ones)與兇猛的“捍衛者”(Defenders)狗群來負責。老馬已經穩居權力巔峰,他幻想著其它動物將會永遠忠誠,但討價還價時卻對它們的強烈不滿毫不在意:

“但國父也不知道我們,不知道發生在他身上的事情對我們而言事實上已經是最好的結果了。上次選舉之后他其實已經作弊了,上上次也和其他人一樣存在舞弊行為,靠的都是偷竊——是的,在他和他的政權挫敗了所有適當的以及可能的、以和平與合乎憲法的方式敦促他下臺的努力后,我們已經別無選擇,只能變成那些動物來慶賀他的覆滅,不論他以什么方式覆滅。”

布拉瓦約在津巴布韋與南非分別呆了一年,返美六個月后,她又一次回到了家鄉,繼續體驗津巴布韋人的日常生活現實:加個油或者去銀行取錢要等好幾個小時,基礎設施頻繁停擺,醫保覆蓋范圍亦相當有限。穆加貝倒臺后的那一波希望感過了,以后又要作何感受?她形容這是多年停滯之后的一大轉折點,那么希望感的消退又有多快?“我想那顯然是非常非常快的,”她一面回答,一面談到2018年選舉結束后有些人躍躍欲試,希望為新政府大展宏圖開辟一些空間,但馬上就“意識到我們仍要應付許多麻煩,變革并沒有發生”。

我問她當時以及現在分別對國際社會的反應有何感受。“我想說,在某些時候,假如你來自諸如津巴布韋這樣的地方,你過的生活又是我們當中的某些人所經歷過的,那你便會意識到,你只能自力更生。世界并不會——我不打算說別人并不真正在乎我們——但他們看起來不太明白應該如何改善我們的處境。非要說什么的話,那就是我并非對國際社會失望,只不過感到這樣的話我們就又回到原點了,而且沒有什么跳出死循環的辦法。”

但這種孤立感也不一定會讓人狹隘。《榮耀》里也不乏非凡的、激動人心的時刻,如一群動物在等待被諷刺性地冠以“自由、公正與可信”之名的選舉結果時,遠方忽然傳來新聞,它們便圍在一部手機旁觀看了別國執法人員施暴殺人的視頻:“我們看到他們在交談,被殺的黑人尸體就在他們腳邊,看起來就像收割好的莊稼,像一大捆黑乎乎的、一文不值的東西。”這一頁的內容可歸納為這句話的重復:“我沒法呼吸了。”

喬治·弗洛伊德被害案以及隨后的全球性抗議活動,令布拉瓦約開始反思各個國家與社會的濫用權力現象與自己身為作家的責任之間的關聯:

“在工作中碰到這一點以后,我不得不暫時停下來,思考自己要如何面對世界,以及當下究竟發生了什么。想辦法讓我的創作能多做一點事,多一些介入性,并且繼續與世界各地為爭取一切形式的自由而斗爭的人們站在一起。”

她對社交媒體在幫助參與斗爭者與他人建立聯系、使新聞與報道變得更加民主化、提供多元化的視角與聲音等方面起到的作用表示贊賞。但她也提到了一個人下線以后持續參與和介入,“(以及牢記)一些參與運動的人并不總是有上網的機會,這取決于他們所處的地點。我們少數享有特權的人很容易把上網想象成稀松平常的事,以為這就是真實的世界。但現實情況是,有相當一部分戰斗乃是在社交媒體聚光燈照不到的地方打響的,也有一些重要的名字永遠不可能成為熱點,有許多代自由斗士都是在沒有互聯網、也沒有聚光燈的條件下推進其事業的。”

我們討論了這些方面與女性主義相關議題的聯系,以及分享經驗與偏好的平臺之激增如何可以挑戰占主導地位的西方話語,即那種認為該區域以外的女性都是需要救贖的壓迫受害者的觀點。“西方女性也有自己要做的事,”她評論道,“關鍵是要建立團結。我認為一場真正具有互聯性與交叉性的運動可以帶來諸多教益,將來自不同國家與時代的女性團結在一起,跨越一切人為設置的藩籬。”

令我好奇的是,對于在美國生活了這么長時間的布拉瓦約而言,那些人為設置的分界線是如何與她自己的經驗相契合的。她說,最近幾年發生的一系列重大事件令她有些沮喪,因為它們使她留意到“在世界上某一地點發生過的事,很容易就會波及到另一些自認為擁有民主制度從而能夠幸免于難的地區”。但她仍堅持要保留自己的雙重身份認同。“我熱愛這兩個國家。我花了一段時間才真正做到了以美國為家,要達到這一狀態并非易事。我只是個移民,不是土生土長的人。這個國家屢屢讓你感知到自己的他者性(otherness)以及外來性(foreignness),在特朗普執政時期尤其如此,以前的確也有這種情況,但如今顯然有所加強。這無疑會讓你在如何看待自身之歸屬的問題上陷入某種緊張。但現實情況是,我在兩個國家生活的時長幾乎是相同的。我在這兩個國家都有生活要過,以后的生活也將在這兩個國家繼續下去。鑒于此,無論兩國有多么瘋狂,和其中任何一國徹底撇清關系都不再是可行的選項了。”

《榮耀》號稱是獻給“身處各地的全體吉達達人”的,而它無疑也像是一曲頌歌,既寫給公民團結的偉大力量,也寫給久居暴政之下猛然發現自己已經忍無可忍的人們。在我們對談之際,在眼下俄羅斯與烏克蘭交戰這一時刻,這種情緒具有一種特殊的力量。然而,如果讀者對穆加貝下臺后津巴布韋面臨的諸多挑戰缺乏敏銳性,那他們就無法讀懂這本書,畢竟這也是一部充滿了痛苦與失落的小說。以現在為起點來看,布拉瓦約對未來有何展望?她思忖良久。“作為一個作家以及津巴布韋人,在一切努力都無濟于事這一點上,絕望感是難免的,”她說道,“我明白這種眼光可能失之于籠統,但現實就是未來令人很泄氣。而這也情有可原,因為那些管理國家的人效率低下,他們無能而腐敗,也不關心津巴布韋普羅大眾的生活。此外,考慮到上次選舉中的種種亂象,短期之內要糾正這一狀況看來是相當有難度的。絕望的來源就在這里。話雖如此,心懷希望并保持樂觀總是十分重要的。新一代人想要過上更好的生活,這讓我備受鼓舞,我也認為這對于我們找出前行的正道具有不可或缺的意義,畢竟你首先得想要變好才有望走得更遠。”

那她今后又打算做些什么呢?她笑了笑。“下一步我打算徹底放松一下自己。2017年以來我就一直在寫作。這本書快把我的精力耗光了。我覺得這是我做過的最為困難的事情之一。”考慮到耗不起的不僅是她本人,還包括她的發電機,我們便就此別過。

本文作者Alex Clark是《衛報》《觀察者報》記者。

(翻譯:林達)