文|犀牛娛樂 胖部

編輯|樸芳

春季的現實題材劇風潮又添《心居》。滕華濤+海清組合“四搭”,加童瑤、張頌文、馮紹峰的班底,《心居》早早成為備受關注的重點項目。

但上線短短幾集,海清飾演的馮曉琴和童瑤飾演的顧清俞卻帶動了網友的各自站隊與爭議,該劇的現實性也在各種狗血話題里備受質疑。

有的覺得外來媳婦馮曉琴不容易,“顧家婦女三人臥室開小會,共鳴感MAX”、“八年了媳婦還是個外人”;有人覺得大姑姐做的沒錯,“借錢還借得那么理直氣壯”、“把妹妹帶到家住了還嫌當自己外人”。還有的觀眾看得煩,“真實的狗血,但無意義的狗血”。

許多人的期待或許在于能夠看到曾經《蝸居》的影子,在始終引起焦慮的“房事”里看到更多的現實審視。但迄今為止《心居》并沒帶來這種滿足,相反呈現的是一系列家長里短的狗血故事,全職媳婦、買房、孩子、丈夫突然死亡……

截至3月23日,《心居》在貓眼專業版、燈塔專業版、云合數據等多個榜單的熱度排名均在3-5名之間,愛奇藝站內熱度最高8400,就該劇體量而言只能說勉強達到預期。

“窩心”背后,現實內容的價值有桿秤

2009年7月27日,電視劇《蝸居》低調登陸上海電視臺,在幾乎零宣傳的情況下,僅四天就打破了收視紀錄。讓國人為之瘋狂的“房事”,第一次被光明正大地擺在臺面上,時隔多年看去,其痛感在于準確、生動地反映了一種普遍的不安與惶惑。

一些經典元素在《心居》里也有再現,小貝拒絕借給海藻6萬塊錢,曾經帶動討論他是否真的愛海藻,十年后的第一集也還是借錢,并冠以一位伺候全家八年的媳婦是否應該拿到這筆錢的討論;為局長千金折腰變心的顧昕,未嘗沒有宋思明早年的影子。

十年前愛情、青春、房奴、小三等話題讓《蝸居》的爭議達到風口浪尖,讓觀眾通過看到自己而產生焦慮。但十年后,《心居》卻未能取得同樣的效果。

這存在兩方面的問題,一是觀眾對此類話題越來越疲倦和不適,二是《心居》是否還能切中當代人的痛點與認知。

先說說前者,對于狗血和焦慮,這屆觀眾早已“久病成醫”。

如果說《蝸居》的成功,在于以不同圈層的巨大差異、物質生活造成傳統道德的崩壞,給當時的觀眾帶來了影視內容的新沖擊,那么當代觀眾一是隨著視野的打開從各種渠道獲得了更立體的認知,二是在更多影視作品中已經看過了同樣的內容。

放棄工作成“保姆”的媳婦,千萬身家的金融女金領,這樣兩位女主角的身份,在國產現實題材劇中似乎已經有過太多重復。僅近期的劇集中,全職太太就在《幸福二重奏》《我們的婚姻》里被討論,金融行業更是從《流金歲月》到《我們的婚姻》女性成功的快車道。如果《心居》發掘更多觀察視角也可以,但目前來看并未做到。

一個“太想在上海買一套房”的女性,已經很難以如此單薄的需求打通認同,觀眾反而會對她使用的手段和表現出的價值觀有更多判斷;兩位80后女性購房資金差距達10倍,也很難讓觀眾真的受到何等震撼,造成這種差異的過程和細節倒是會受到更多審視。

《心居》的狗血劇情恰恰是在這個環節未能滿足觀眾,也就是在第二點上,劇集設置的情境和人物很難令人信服。

目前劇中形象幾乎全員不討喜,這也是很多觀眾表示“壓抑”的原因。對非要跟大姑姐借錢的馮曉琴、對弟弟生活指手畫腳的顧清俞、不思上進的顧磊、有十幾套房硬追“女神”的展翔等,觀眾的討論點無一例外地提升到了三觀層面。這或許意在重現《蝸居》里物質對人物的異化,但當他們的動機不被認同,觀眾的代入感也很難建立。

更別說劇情的呈現方式是以一系列狗血的極端化事件呈現。顧家聚會尷尬滿滿,對媳婦的態度也帶著十年前家庭劇的影子,顧清俞和展翔的關系多少帶著大女主的套路,馮曉琴意外喪夫的橋段也過分戲劇化。人物共情沒有建立起來,他們的遭遇就很難獲得觀眾同情。

從《蝸居》到《心居》,觀眾想要的已經不只是“窩心”。親戚攀比、外來媳婦等話題的失溫和極端化的人物、事件,在當下既不能帶來現實思考,也很難打通觀眾好感并輸出正能量。

現實題材的評估,并不是說“存在這種現象”就可以認可其價值,現在的觀眾越來越尋求在劇中獲得價值觀和情感的認同,并在具有真實感和煙火氣的劇情中獲得更多正向疏導。生活已經很真實,觀眾需要一點新東西。

十年后,《心居》成不了《蝸居》

值得肯定的是,《心居》呈現了一種較為真實的生活場景,早上起來馮曉琴操持一家人飲食起居、施源所在弄堂里的小人物煙火氣,兩條真假圍巾表現姑嫂之間生活方式的差異等,細節的呈現值得肯定。

這得益于上海女作家滕肖瀾的體驗,也表現出滕華濤導演在處理生活化內容上的功底。十年前,滕華濤曾經打造過多部收視反響極佳的家庭劇,包括與海清合作的《雙面膠》《王貴與安娜》《蝸居》等,這也是這對搭檔此次獲得普遍期待的原因。

在這些作品背后,是對當時社會熱點話題和觀眾需求的體察。《失戀33天》的成功也恰恰在于這些細節的累積。

但當滕華濤脫離了家庭、生活的舒適圈,其建立在情感沖突和極端化情景中的敘事慣性,在《上海堡壘》中開始出現劇情狗血、敘事把控失靈等問題。

而回歸到家庭劇,《心居》從話題到生活場景的陳舊,一定程度上表現出主創對當代生活的脫節,對觀眾的關注點流變也缺乏足夠的體察。而缺乏生活積淀,強沖突、戲劇化的情節也就只剩下狗血。

《心居》沒能成為《蝸居》,客觀上也確實存在劇集尺度收窄的影響。應該認為《蝸居》是一部具有時代和環境特殊性的意外爆款,即使在2009年《蝸居》也曾因為官場、小三等元素受到了一些批評,如今再現彼時的社會觀察銳度確實難度更大。

但需要看到,《蝸居》具有代表性的眾生相也是成功關鍵,而《心居》則表現出了主創在生活體驗和感知能力方面的下滑。十年間,觀眾需求已經大大改變,他們不再滿足于制造焦慮,尋求更加正向的價值和人物,對懸浮內容也越來越零容忍。

這是市場的殘酷性,脫離一段時間后就要面對全新的環境和受眾。但對于內容創作者,尤其是現實題材領域,對社會關注熱點的即時性把握甚至前瞻本應該是必修課,同樣的內容可能相差三年就會面對完全不同的市場環境。

或許《心居》在十年前會有更好的表現,但在當下,內容能力的下滑與快速躍進的市場需求相遇,造成了《心居》口碑上的爭議。

現實題材潮中,嚴肅文學改編需要方法論

近兩年,隨著現實題材內容的影視化加速,嚴肅文學IP開始迎來一輪市場升溫。

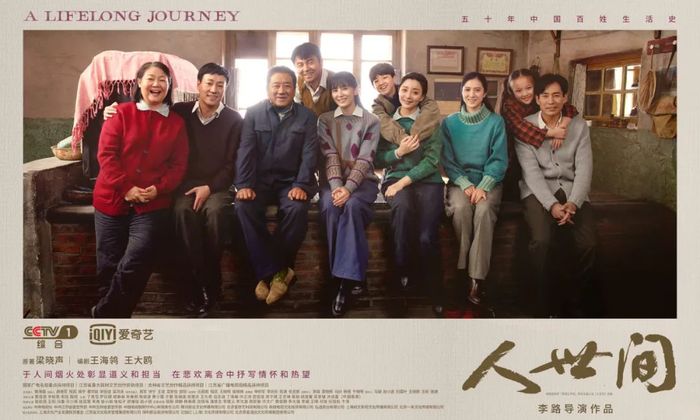

今年初的《人世間》正是一個典型的例子,根據梁曉聲的茅盾文學獎作品改編,而同樣已經在制作的茅獎作品還有金宇澄的《繁花》;劇集領域的正午陽光也是嚴肅文學改編的大戶,此前的《歡樂頌》《大江大河》都有不錯的成績,去年還有一部《喬家的兒女》。

《心居》也屬于此類作品,原著小說由魯迅文學獎獲得者滕肖瀾創作,早早被拿下了改編權,導演滕華濤拿到文稿時甚至還尚未完稿。2020年出版后,該書也獲得了不錯的口碑。

但這部與《人世間》幾乎同時啟動開發、并列為“時代旋律三部曲”的劇集,卻并未獲得同樣的口碑熱度表現。由此不難發現觀眾對相關內容表現出的一些偏好差異。

首先是文學表現和視聽作品的整體差異,后者更加具象,也更強調以主干劇情的故事脈絡帶動觀眾。這兩部作品其實有較高的完成度,比如《心居》原著小說是以顧家的家庭飯局為開場展示群像,而劇集則以一家人的早起日常切入,突出兩位女主角。

其次是刻畫人物,讀者對文學人物的復雜性有更高的接受度,《心居》中馮曉琴其實有更復雜的前史,劇中做了一定的減法,但對于其掙扎向上的各種行為,劇集受眾還是表現出了較大的不適;《人世間》父母愛情的部分有大量的劇集原創,觀眾對這種正向價值認同度很高。

還有就是對內容時代性的把握,相比小說在傳播上的長期空間,影視內容更強調在上線節點前后與觀眾關注點和社會話題的呼應,并配合相應的營銷策略。而相比年代劇《人世間》,觀眾對《心居》的話題性要求會更高。

當代觀眾對生活流質感的偏愛,也要求作品本身在故事脈絡、人物刻畫以及視覺化呈現細節等方面更突出現實氣質。這是《人世間》成為年初爆款的主要原因,也是《心居》相對會面臨更多爭議的問題。

隨著現實題材成為風口,類似嚴肅文學改編或將在未來兩年出現更多代表作,取得文學性與大眾審美之間的共洽,接下來需要從業者的更多探索。至少,類似《心居》人物和故事的狗血、懸浮問題,應該是現實內容盡量避免的雷區。