30年來,意大利小說家埃萊娜·費蘭特一直以假名出版作品。“我相信,書一旦寫出來,就不需要作者了,”她在1991年給出版商的信中寫道,“如果作品有信息要表達,它們遲早會找到讀者。如果沒有,它們就不會。”

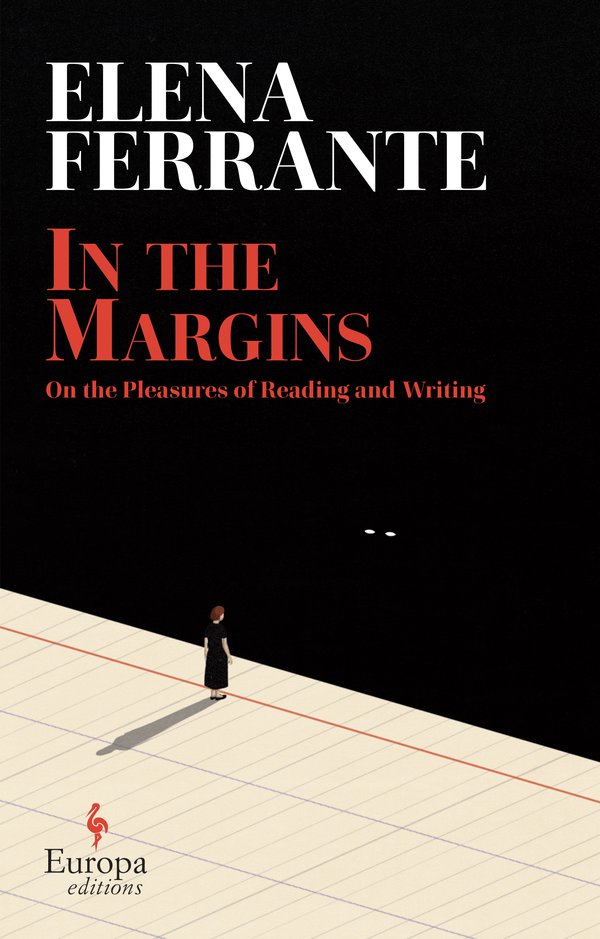

起初,這似乎意味著費蘭特既不會公開露面,也不會對她的作品發表評論。可惜的是,這些書太好了,而且——就“那不勒斯四部曲”而言,莉拉和萊農終生友誼的傳奇故事,充滿激情,具有階級意識——獲得了巨大的成功。近年來,費蘭特讓自己的寫作范圍有所擴展,提供了小說以外的文字。她接受了無數次采訪,其中許多被收錄在《碎片》中。她為《衛報》寫了一年的周末專欄,內容包括家庭植物和無故撒謊的孩子等話題。她于近日新出版了《頁邊空白:閱讀和寫作的樂趣》(In the Margins: On the Pleasures of Reading and Writing)一書,發展了散布在她以前作品中的觀點。書中收錄的四篇文章,是費蘭特最接近于闡明自己文學方法的文章。

這些文章是一系列講座,英文版由費蘭特信任的英語專家安·戈爾茨坦翻譯,主要關注藝術過程的辯證問題。第一篇《痛苦與筆》是在語法學校的筆記本上——橫向黑線和縱向紅線之間——學習寫作的的思考。“書寫應該在這些線之間移動,而這些線——對此我有非常清晰的記憶——折磨著我,”費蘭特寫道,聽起來很像勤奮的、自我厭惡的萊農,“線條的目的是通過顏色來表明,如果你的文字沒有停留在這些緊繃的線條之間,就會受到懲罰。但我在寫作時很容易分心,雖然我幾乎總是記得在左邊留下空白,但我經常寫到右邊的線條之外……”因此,筆記本和這些線條成為費蘭特起源故事的一部分,告訴我們一些關于她作為作家的心理——她既有對秩序的尊重,也有對混亂的需求。

在第二篇文章《海藍寶石》中,費蘭特描述了她青春期“對真實事物的熱情”和她的觀察性寫作方法(忠實的讀者會認出莉拉也用了這種方法)。“對當時的我來說,寫作本質上就是看到一片黃葉的顫動、咖啡機閃亮的部分、我母親戒指上的海藍寶石發出天藍色的光、我的姐妹們在院子里打架、穿藍色罩衫的禿頭男人的大耳朵。我想成為一面鏡子。我把碎片按照前后順序拼裝起來,一片接一片,一篇故事就出來了。它是自然而然發生的,我一直都這樣做。”

當然,她所描述的是她在現實主義方面的訓練,即旨在“如實”表現現實的文學美學。對于年輕的費蘭特來說,現實主義強大且具有誘惑力,以至于它似乎就是文學本身——當她發現自己無法用不顯得虛假的語言,來描述她母親的海藍寶石戒指時,文學的標準就變得令人沮喪了。

那么,如果現實主義不適合費蘭特,什么才適合呢?她嘗試了各種哥特式和奇幻風格的作品,但都不滿意。她根本無法擺脫講述真實發生在自己和他人身上的事情的需求。最終,通過閱讀她明白了,“講述真實……你必須面對這樣一個事實:講述者永遠是一面扭曲的鏡子。”一枚戒指從來都不只是一枚戒指,它是以時間、空間、人和感情為中介的物體,所有這些因素都是可以改變的、不斷變化的。在接受自己的扭曲并特別關注敘述元素的過程中,她可以擁有她渴望的秩序,以及她忍不住要創造的混亂:

“我設計了一個第一人稱敘述者,她為自己和世界之間的隨機碰撞感到興奮,這讓她費力獲得的形式已經變形,而從這些凹陷、扭曲和傷害中擠出其他未曾預料到的可能性:當她在一個越來越不受控制的故事中前行時,這一切可能甚至不是一個故事,而是一場糾葛。不僅敘述者,而且連作者本人,一個純粹的寫作制造者,都被卷入其中。”

如果敘述者和作者都被卷入故事中,那么所有的參與者——敘述者、作者、故事——也都被卷入他們所產生的文學傳統中了。這是最后兩篇文章的主題。《歷史,我》講述了艾米莉·迪金森、格特魯德·斯坦因和其他影響;《但丁的肋骨》是對這位被廣泛認為是意大利文學鼻祖的中世紀詩人的女性主義解讀。費蘭特作為一個人可能是隱形的,但她在文學傳統中的地位顯然是可追溯的。

在這本書里,費蘭特的藝術家形象既認真又狡猾。她既不像在采訪中那樣咄咄逼人,也不是那樣難以捉摸,她以一種直截了當的方式闡述她的想法,定義她的術語,確定她的來源——包括個人和文學上的來源。在她直白的話語,以及這些話語采取的傳統形式中,我們感覺到一個作家對真實性的追求。

但我們也感覺到,正如費蘭特此前所有作品一樣,這本書也有絕妙的設計。前三個講座是2021年11月由演員曼努埃拉·曼德拉基亞假扮費蘭特主持的,第四個講座是在當年4月的但丁會議上由學者和評論家蒂齊亞娜·德·羅加提斯發表的。《頁邊空白》提供了令人信服的論點,讀者也恰好買賬,但它也是對傳統作者身份的表演,是偉大的作家在解釋這一切。

她的標題很有啟示意義。在“那不勒斯四部曲”中,奮起抗爭的莉拉時不時經歷一種身份崩潰,這幾乎是無法翻譯的,但她還是給了它一個詞來定義:smarginatura,一個印刷術語,指的是書頁邊緣的出血(指印刷品預計會被裁掉的邊緣部分)和邊距。在她徹底崩潰的決定性時刻,莉拉使自己成為一本書。萊農也是如此,她敘述了她們錯綜復雜的故事。她們的作者在這些嚴謹的文章中也是如此。

我們不知道她是什么樣子,但我們可以在封面上看到她的名字。而且,費蘭特希望我們知道,我們只能要求這一點。畢竟,寫作在于文字,不在于看到。

(翻譯:李思璟)