記者 | 陳奇銳

編輯 | 樓婍沁

頻繁出臺的新規正在影響化妝品行業對各類成分使用的考量。

2021年1月1日,《化妝品監督管理條例》(以下稱《條例》)正式施行。這是中國《化妝品衛生監督條例》自1990年來的首次更新。以此為開頭,國家藥監局起草的《化妝品注冊備案管理辦法》(以下簡稱《辦法》)在同年5月1日起實施,新的化妝品注冊備案信息管理平臺也隨之啟用。

伴隨而來的還用各種細化條例,將此次化妝品監管規則調整的范圍涵蓋備案流程、功效鑒定和營銷宣傳等領域。但真正引起消費者端關注的還是12月部分含“377”成分產品下架一事,涉及到潤百顏、百植萃和畢生之研等品牌。

377是“苯乙基間苯二酚”的俗稱,由德國日化企業德之馨研制,是專門用于美白的護膚品成分。根據《條例》,只有特殊化妝品才能宣稱美白功效,而《辦法》則要求對已添加特殊成分的普通化妝品進行重新注冊和備案。

也就是說,涉及下架的含377產品大多為普通化妝品,而今后普通化妝品都不再能將美白功效用在產品功效和對外宣稱上。

當前國家特殊化妝品實行注冊管理,對普通化妝品實行備案管理。特殊化妝品注冊管理,即特殊化妝品必須經過監管部門審批并獲得批準文號后才能進口或發售;而普通化妝品完成備案環節并獲得備案憑證后即可上市。

根據《條例》用于染發、燙發、祛斑美白、防曬和防脫發的化妝品以及宣稱新功效的化妝品為特殊化妝品,除此之外為普通化妝品。在功能宣稱層面,屬于特殊化妝品的宣稱包括清潔、保濕、抗皺、修護和祛痘等關鍵詞。

這意味著,意味著市場上的大部分明星化妝品都屬于特殊化妝品范疇,當前品牌大都集中通過強調其中成分的功效來進行產品競爭和吸引消費者。

專門提供化妝品等產品市場準入及合規服務的浙江中貿企業服務有限公司曾總結(下稱“中貿企業服務”),新規下企業需要準備的資料包括配方表、產品執行標準、檢測樣品信息、生產工藝、安全評估報告等。但在現實中,這個流程要復雜得多,尤其是對特殊化妝品而言。

光是成分功效測試就讓一批品牌為難。當前化妝品功效測試主要有文獻資料調研、研究數據分析、消費者使用測試實驗和人體功效評價試驗等方法。對于較為基礎的保濕功效,品牌可以選擇文獻資料和研究數據進行證明。

若對抗皺、修護和緊致等進階成分功效進行宣稱,品牌通常需要借助消費者測試或專門的人體測試才能論證。此外,2022年2月21日發布的《化妝品不良反應監測管理辦法》還要求品牌及時對產品的不良反應進行收集、報告、分析評價和調查處理。

但中貿企業服務總經理舒婷婷對界面時尚表示,由于涉及功效評價的新規實施不久,許多品牌在功效論證流程的建設上仍較為落后。“通常而言,品牌應該在產品研發階段對功效進行評價測試,但此前流行的做法是在備案注冊環節才推動該流程。”

此外,功效論證的成本并不低,這對許多新興品牌而言是筆不小的開支。

專門為名創優品和完美日記等品牌提供代工服務的寧波愛詩曾提供過數據,準備一份評估報告的費用因具體產品而異,一款產品評估下來至少需要2000元至3000元。

人體功效測評的價格更為昂貴。根據化妝品行業媒體青眼的報道,對防脫和美白祛斑進行人體功效測試的價格普遍在20萬元左右,祛痘、滋養和修護的測試價格則在5萬元至8萬之間。而在此之前,品牌為產品備案的常規花費為500元,即使進行額外測試,成本也不會超過3000元。

當前產品功效檢驗標準提高、檢驗次數增加是導致品牌需要投入更多檢驗成本的原因。此外,人體功效檢驗需要招募志愿者,大量品牌需求的涌入即推升了招募價格,也讓加劇了志愿者的稀缺。

由此導致的直接結果便是大量品牌選擇暫緩對產品進行備案。從2021年5月1日到19日,國家藥監局的國產普通化妝品備案信息查詢平臺沒有出現任何備案信息,直到6月10日普通化妝品備案新增只有375條。而根據艾媒咨詢的《2020年11-12月中國化妝品備案數量及銷售數據分析》,2020年中國化妝品月均備案數量為3.46萬件。

“剛開始的時候品牌可能會有不適應,建立相應的體系需要時間,資金成本的投入也會增加。”舒婷婷表示,“但從長期來看,完善的體系能幫助品牌規避產品的合規風險和經營風險。”

不止一位采訪對象告訴界面時尚,從規定出臺到行業體系建立至少需要1到兩年時間。盡管這個過程會帶來品牌運營成本的上升,但通過漲價將成本轉嫁到消費者頭上的可能性并不大。由于疫情導致的生產原料短缺和運輸成本上升才是推動化妝品漲價的主因。

但至少在未來相當長的時間里,品牌都不得不適應新的成分和功效檢測流程。而當監管對功效真實性標準的提高也將體現在品牌的宣傳營銷上。而這也將是個重新教育消費者的過程。

舒婷婷告訴界面時尚,化妝品功效宣傳可以體現為產品成分、特征或者物理、化學性質,以及使用的主觀體驗。在新規之下,品牌在進行功效宣稱時必須提供相應的科學依據,表述不能超出化妝品定義的范疇。

在定義下,當前在社交媒體上火熱的抗糖和抗氧等概念實則屬于不合規用詞。對于那些想要使用特定成分卻沒有進行專門研究的產品而言,今后也或將難以再通過“蹭熱度”的形式來進行由品牌官方主導的宣傳。

“如今品牌宣傳中基于商品功效承諾、成份可視化方面的數據信息都正在大大減少。”銀泰百貨美妝負責人吳凌云向界面時尚表示,“隨著化妝品標注的規范化,此前一些概念性的營銷未來將會進一步式微。”

所謂標注規范化,即按照規定,化妝品在標簽上必須將所有成分進行標注,其中包括含量低于0.1%的“其它微量成分”。

近年“成分黨”在社交媒體上走紅讓消費者更為關注具體成分的功效作用,落到具體操作中便是觀察標簽上的成分及其排列順序。由于過去沒有出臺相關規定,部分品牌會通過添加未達到起效水平的微量成分來對產品進行概念營銷。

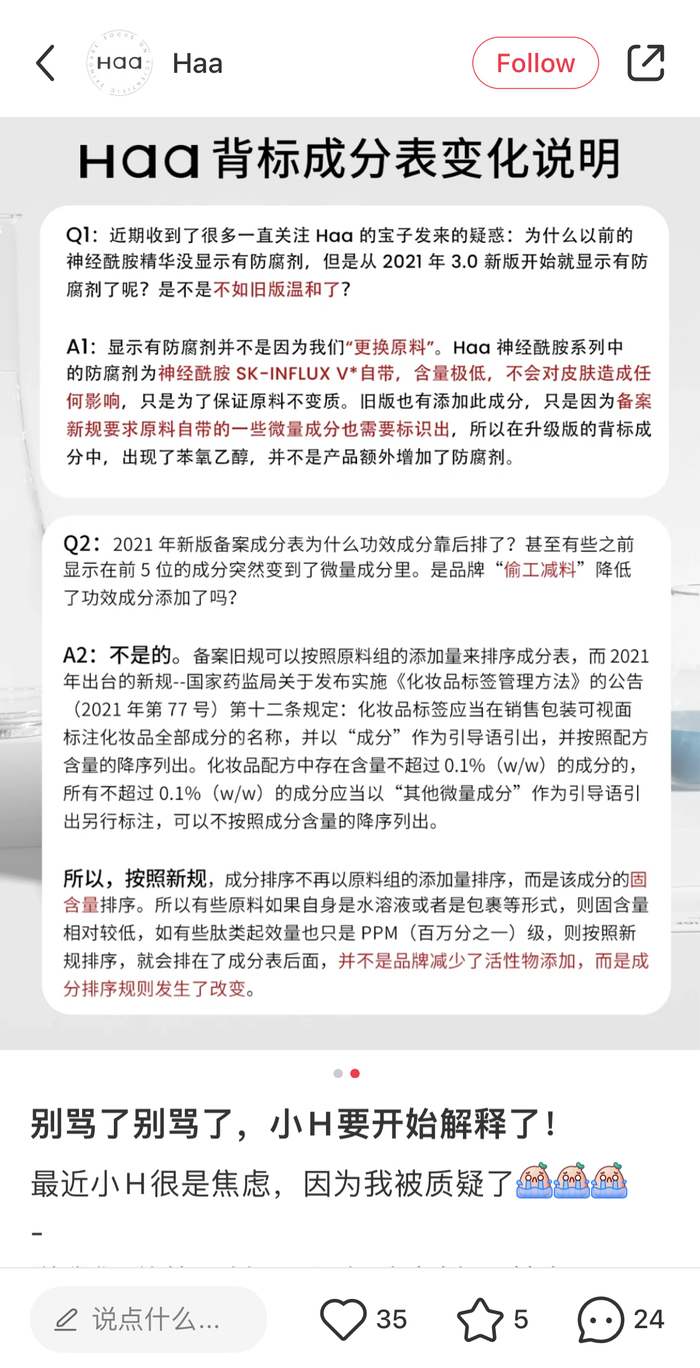

已經有品牌因為標簽成分標注規則的改變而“翻車”。以“科學成分護膚”作為營銷口號的本土品牌Haa曾在小紅書等社交媒體上被消費者質疑添加防腐劑,且過去排名前五位的有效成分如今被歸類到微量成分里。

盡管品牌發布聲明稱防腐劑添加不會對皮膚狀況產生影響,且有效成分序列變化也不代表偷工減料,但對于那些因前期成分營銷而入坑的消費者而言,這無疑是對品牌公信力的消耗。

“銀泰百貨當前會對品牌門店運營、客服和品牌導購進行新的培訓,要求不能夸大功效、過度對成分進行強調宣傳。”吳凌云說道,“新規出臺也有好處,比如現在進口普通日化產品、化妝品的研發不再強制要求進行動物試驗。”

不過,能進駐銀泰百貨的大多為已經有一定規模的品牌,對于小的初創品牌而言,受到新規影響更大。

化妝品行業競爭激烈,新品發布往往伴隨著一系列的營銷活動,同時還要和各類銷售渠道進行溝通。大集團品牌內部有著完善的研發和檢驗機制,充足的資金可以讓旗下產品滿足各類檢驗流程的要求,并且已有的產品矩陣和影響力可以有效減少申報時間延長帶來的風險。

小品牌和新興品牌大都以單一的爆款走紅,鑒于護膚品研發時間較長,且功效測試環節時間久且具有不確定性,當監管收緊,品牌極有可能會面臨產品無法按時上市和可宣傳點減少的情況。這可能會讓品牌陷入缺乏新曝光點的狀態,影響到后期發展。

但從長遠來看,中國化妝品行業的發展必然要經歷陣痛。過去幾年,借助中國成熟代工體系和社交媒體網絡,許多新興國貨品牌崛起。較短的備案周期和較為寬松的檢驗機制也提供了讓品牌快速發展的環境。

由于檢驗和營銷要求的轉變,品牌未來必然要將更多精力專注在有效成分的開發研究上。當品牌端集體作出改變,消費者端也能隨之感受到變化。對于整個行業而言,這可以形成正向反饋,是行業質量提升的表現。