文|聚美麗 詩 詩

隨著科學、理性護膚消費的浪潮興起,消費者開始以研究成分表為時尚。她們希望通過對成分信息的了解,來保證自己在品牌廣告之外有一個更加真實可信的信源參考。在某種程度上,這也加劇了人們對于化妝品安全與功效的焦慮,會以單個成分而非濃度、配方技術為依據,對產品產生質疑。

這個背景趨勢下,一些品牌的產品研發和宣傳陷入了研發端專業人士眼中的誤區。比如,一方面,品牌為了滿足消費者對于安全性的訴求,一味地追求配方EWG全綠標識;另一方面,以產品安全性為噱頭,推出宣稱“零添加防腐劑”的化妝品,或主打無硅油、無硫酸鹽的洗護發產品等,一度將消費者引導向錯誤的認知。

由于種種因素,化學類成分長期以來都被人詬病,甚至有化妝品廣告曾直接打出“我們恨化學”的口號。然而,這類成分真的危害很大嗎?

從工業類目的歸屬來看,化妝品屬于精細化工產業,是包含在整個化學工業體系內的。“沒有化學跟生物的結合,很多化妝品實際上是做不出來的。化妝品的研發和生產過程中,涉及到的生物發酵、提取、分離、破壁、萃取等工藝技術,都需要經過化學這條途徑。”某國內企業相關負責人表示。

本文中提到的4類化學成分,就是在長期市場教育中被消費者們誤解與排斥最深的幾種成分。

誤區一:防腐劑會增強配方刺激性

長期以來,防腐劑被當做化妝品中最常見的致敏原之一,具有較強刺激性,不適用于敏感性皮膚等特點,使其與消費者追求的溫和安全背道而馳。因此,部分商家開始夸大推廣“無防腐更安全”的理念,宣稱零添加防腐劑的產品開始盛行。隨之,防腐劑成為飽受消費者詬病的重災區。

事實上,防腐劑在產品中發揮的作用是不容忽視的。化妝品大多數都含有水分,以及適宜微生物生存繁殖的營養成分,而防腐劑能夠避免微生物滋生,合理延長產品保質期,確保產品在使用期間不會發生變質。可以說,防腐劑是化妝品中必需的一大組成部分。

根據《化妝品安全技術規范(2015版)》,我國共批準51類成分可作為防腐劑在化妝品中使用。并且,嚴格限定了其最大的允許使用濃度、使用范圍和限制條件,以及在產品標簽上需要標注一些使用條件和注意事項。

目前化妝品中常用的傳統防腐劑有尼泊金酯類、甲醛釋放劑、醇類、醛類、有機酸、季銨鹽等,它們的抑菌作用機理、具體使用規定和安全性能也具有較大的差異。對此,記者結合部分信息,整理了化妝品中常用的幾類傳統防腐劑。

表格信息整合自知乎

在現有的研究數據中,苯甲酸鈉、苯氧乙醇,以及尼泊金酯類是比較安全,且刺激性較低的防腐劑。而甲醛釋放劑、異噻唑啉酮類則由于具有一定刺激性,在產品中擁有嚴格的限用條件。

總體來看,傳統防腐劑經過長期的市場驗證,至今仍應用然在化妝品中,這表明了它有著不可替代的優勢。在合法合規使用的前提下,防腐劑能夠保證消費者在使用產品過程中的安全。除了防腐劑之外,香精、色素等成分同樣帶有易致敏的標簽,同樣也需要在國家規定的條件范圍內正確使用,才能夠保障產品的安全性。

市面上宣稱零添加防腐劑的化妝品,大多數主要通過不同的防腐替代方式,來兌現“零添加”的承諾。《中國醫藥報》曾報道,目前宣稱不含防腐劑的化妝品主要有以下三種情況:

目前應用比較廣的防腐替代方案有三類,一類是多元醇,一類是對羥基苯乙酮,還有一類是有機酸。如常常用在面膜產品里的對羥基苯乙酮和1,2-己二醇,還有辛酰羥肟酸,戊二醇、辛甘醇、乙基己基甘油等,通過合理的搭配,合適的PH值下也能達到防腐的效果。

基于對安全、溫和防腐劑的需求,原料端也在不斷研發和創新,并發展出較為新概念的防腐劑:植物防腐劑。

據了解,苦參、黃連、黃柏、丁香、肉桂、芍藥、丹皮、黃芩等植物提取物,也具有一定的抑菌效果。諸如苯氧乙醇、對羥基苯乙酮之類的抑菌成分,也能夠從植物途徑獲取。

不過,聽上去天然無公害的植物防腐劑,實則存在不少問題。2020年1月3日,由韓國C&B公司研發出的植物防腐劑Euro-Napce(秦椒果提取物、白頭翁提取物、須松蘿提取物)被曝出含有有害物質“氰化銀”,該事件再度引起行業對于防腐劑的關注。

曾有業內人士向聚美麗記者表示,相對傳統防腐而言, 植物防腐成本高,因為純植物防腐要考慮萃取過程中的流程操作、使用成分、配比范圍、配方兼容性等,需要花更多的時間研究與探索。不過,傳統防腐劑使用時間長久,使用規范與安全數據更為完整;而目前植物防腐劑的市場還沒有形成很科學、完善的體系,基本停留在迎合市場概念的階段。

誤區二:含酒精等于會爛臉

酒精,化學名稱為乙醇,是繼防腐劑、香精之后被消費者避之不及的一大成分。“含有酒精的化妝品會爛臉”,“越用皮膚越干”……關于添加酒精的產品通常會有這樣的反饋。

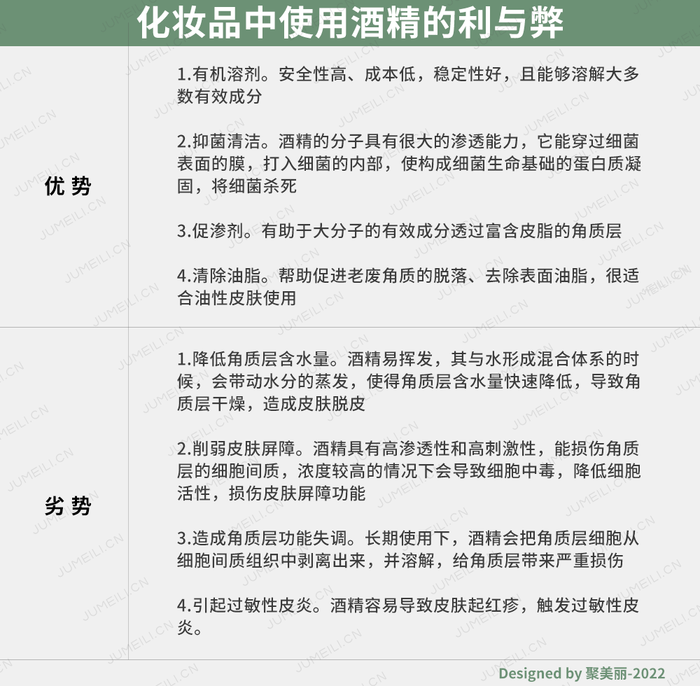

事實上,酒精在應用上確實存在不少弊端,但同時,其應用優勢也是不可忽視的。對于這一成分,更多人認為,其應用利大于弊,這也是不少國際大牌產品中都添加酒精的重要原因。

作為國家化妝品衛生規范中所允許的添加成分,酒精在化妝品配方中具有著重要的位置,它不僅是一種安全性高、成本低的有機溶劑,而且能夠發揮抑菌、清潔、促滲等作用,合理應用酒精能夠有效改善產品的使用膚感。

不少大牌都曾推出以酒精為基底的化妝水,比如雪肌精優醇菁華水,奧爾濱健康水,倩碧2號潔膚水、黛珂紫蘇水等,這些產品由于具有清爽、去油、除痘,滲透快等特點,受到很多消費者的青睞。

然而,酒精由于具有較高的滲透性和易揮發的特質,并不適用于敏感性皮膚。此外,酒精導致的皮膚紅疹、過敏等反應,也使其受到不少爭議。對于敏感性皮膚和干性皮膚來說,使用酒精含量較高的化妝品容易對皮膚屏障、角質層功能造成損傷。

誤區三:硫酸鹽表面活性劑致癌

在洗發產品的成分表中,具有清潔效果的表面活性劑占比在10-20%左右,是除了水以外添加量最多的成分。洗護品中的三大常用表面活性劑為皂基、硫酸鹽和氨基酸,但洗發品類中,宣稱無硫酸鹽的產品卻一度受到熱捧。

硫酸鹽類表面活性劑是市面上日化產品中的主流,在化妝品工業中的使用歷史長達60多年,其中應用最廣泛的是月桂醇硫酸酯鈉(簡稱SLS)和月桂醇聚醚硫酸酯鈉(簡稱SLES)。它們通過降低洗發水和皮膚之間的表面張力,充分發揮洗發水中的活性成分的清潔作用,減少頭皮的污垢、油脂和死皮。

由于成本低廉,且清潔能力和發泡能力較強,硫酸鹽類表面活性劑普遍存在于洗發水、沐浴露、牙膏、肥皂及護膚品中。然而,關于這類成分的最大爭議,在于其是否具有潛在致癌性。

事實上,“硫酸鹽致癌”的說法并沒有足夠的依據。在20世紀70年代,洗發水中使用了一種名為乙醇胺十二烷基硫酸鹽的化合物,該物質被證明含有致癌的亞硝胺。隨后,這些化合物被禁止在化妝品中使用。而美國毒理學學院和化妝品成分評估專家小組在進行的一次安全評估中發現,洗發水中使用的月桂酰硫酸鹽鈉不存在致癌性。

不過,國外曾有研究報道,長期使用硫酸鹽表活的清潔用品會造成過度清潔,導致皮膚損傷、頭皮干燥,敏感皮膚容易造成過敏等。另外,在合成這兩個成分過程中,可能會有二惡烷殘留,而二惡烷在美國被列為致癌物質。

此外,在美國毒理學學院進行的一系列測試中,濃度低于1%或高于不間斷使用的濃度,對人類健康沒有重大風險;但高濃度的硫酸鹽確實會造成細胞損傷。長期暴露在濃度為15%的環境中,對實驗鼠的有害影響包括皮膚刺激、抑郁、呼吸困難、腹瀉甚至死亡。

盡管無硫酸鹽洗護品已經成為一個趨勢,但近期,主打硫酸鹽的洗護品再度走入人們的視野中。比如,國內護膚品牌The Ordinary推出了一款主打Sulfate 4%(4%的硫酸鹽成分)的洗發水。

據品牌表示,長期以來,消費者受到部分品牌的影響,對硫酸鹽產生較大的誤解。其實在正確的配方體系下,硫酸鹽的刺激性能夠得到控制,而且其相比于其他成分具有更強的清潔能力。

誤區四:硅油導致脫發

“洗發水含有硅,會使人脫發、掉發、頭皮發癢。”這樣的說法在網上十分常見。洗發水中的硅油也由此背上了負面標簽。

最早在2008年前后,日本品牌Scalp-D推出了定位于高端的無硅油頭皮護理產品。2011年,主打無硅油概念的日本洗護品牌Reveur正式面世,該品牌開始宣揚無硅油的好處及硅油的缺點。由此,無硅油的概念開始被廣泛傳播,這陣風潮也吹向了國內。

自2015年,國內洗護品牌滋源率先打出無硅油的概念,成為洗護行業的黑馬后,其他品牌都開始進入無硅油洗發品的賽道。星圖數據顯示,從2015年1月開始,線上無硅油洗發水SKU數量一路飆升。截至2016年3月,上升之勢未見減損,增長率同比達到186%之多。

硅油,是一類具有不同聚合度、鏈狀結構的聚有機硅氧烷,也是一種常用的柔順劑。洗發護理用品中最常見的硅油成分是聚二甲基硅氧烷(PDMS),其結構穩定,具有很強的滋潤保濕作用。在洗發產品中添加硅油,能夠填充毛鱗片的間隙,實現“柔順”的效果。

以前,洗護產品中常用的柔順劑基本是植物油、鯨蠟醇等成分,它們擁有著千百年的歷史。自上世紀70年代起,PDMS開始廣泛應用于洗發香波與護發用品中,至今已有50多年,仍然是洗發產品中的常客。

在長期的應用中,PDMS的護發效果是毋庸置疑的。它能夠減少摩擦對頭發的損傷,并維持頭發含水量,尤其對燙染損傷的頭發更加有利。

關于硅油堵塞毛孔、導致脫發的質疑,目前尚未在文獻和報告中得到證實。反而,該成分時常出現在主打不致痘、無油之類的產品中。此外,2014年美國化妝品成分評價(CIR)專家小組認為硅油用于化妝品是安全的,且對皮膚沒有刺激性,不存在致癌性。雖然它能在皮膚上形成疏水膜,但不是完全封閉的。

其次,即使硅油對頭發具有副作用,其造成的影響也是微乎其微。據了解,含硅油的洗發水,其硅油的添加量一般在1%~4%之間,洗完頭發后能沉積到頭發上的硅油大約只有0.028g,與頭皮一天出油量1克相比,這只是杯水車薪。

這些成分的錯誤謠言,是營銷和市場造勢所致

防腐劑、酒精、硫酸鹽、硅油等成分的謠言背后,基本都是由產品營銷和市場導向所驅使的。一方面,品牌找到了一個切入口,通過宣稱無硅油、無防腐劑,打造新的產品營銷定位與方向;另一方面,在媒體的輿論導向和市場趨勢的引導下,以天然、安全為主要宣稱的產品占據了消費者的心智,而化學類成分則淪為“反面案例”。

比如,此前曾有品牌為了強調“天然”,在廣告中使用了“我們恨化學”的口號,該廣告在當時引起了一陣輿論熱議。根據《化妝品標識管理規定》內容,任何化妝品都不可能沒有化學成分,這則廣告卻放大了化學類成分的負面作用,傳播“化學有害”的錯誤論調,受到不少化工專業人士的抵制。

關于化學成分和天然成分哪個更安全的爭論,一直以來都存在很多說法。但事實上,即便是在純凈美妝趨勢下興起的天然護膚品,其中也離不開化學類成分。

消費者需要認識到,天然成分并不代表更安全,化學類成分也并沒有那么危險。上文提到的4類有爭議的化學成分,均擁有各自的使用規范和標準,“拋開劑量談毒性都是耍流氓”,在合理且安全的濃度之內規范使用成分,才是產品安全的核心要素所在。

除了成分謠言之外,在市場一些聲音的引導下,消費者對于化妝品還存在不少誤解。“今天中國的(化妝品)研發體系已經被帶到了一個‘網紅+媒體’的角度,由外行人來控制研發。比如,有一些品牌,將成分作為品牌的重心,過度強調‘成分黨’,而忽視配方的重要性,這也是不科學的。”一位資深產品研發工程師這樣說道。

在這個信息爆炸的互聯網時代,有時和流量掛上鉤,謠言的傳播速度遠遠超過專業人士辟謠的速度。往往是“造謠一張嘴,辟謠跑斷腿”。要打破這些偏見和錯誤的認知,將輿論往正確的方向引導,需要更具有專業性知識的人士擁有更多話語權,讓他們來引導消費者辯證的看待相關事物,引導整個市場更健康的發展。

信息來源丨中國醫藥報、科普中國、知乎、果殼網