文|經緯創投

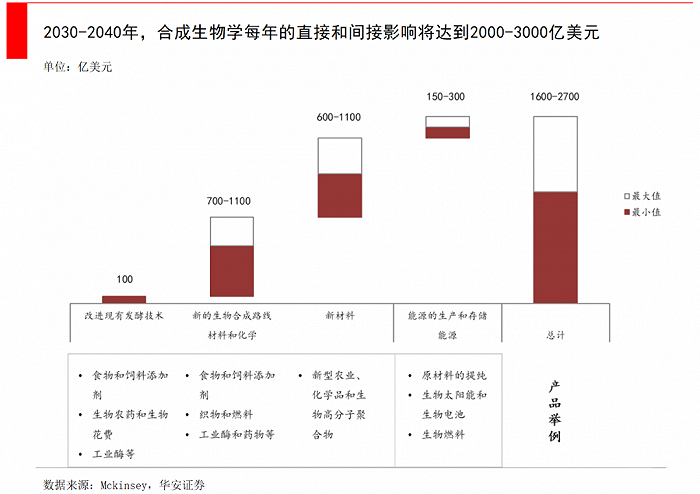

最近合成生物學十分火爆,一級市場頻現巨額融資,二級市場公司凱賽生物和華恒生物,都達到了70倍左右的市盈率,這與傳統化工行業只有20倍的市盈率云泥之別。雖然我們認為目前的估值溢價有非理性的成分,但合成生物學的巨大潛力和顛覆性(麥肯錫預測70%化學制造的產品,未來可以通過生物學手段生產),值得長期認真關注與布局。本文追溯了合成生物學波瀾壯闊的發展史、高光時刻與慘痛失敗,從中復盤技術投資所需要遵循的真理。

30年前,在地中海小城圣波拉(Santa Pola)的海灘上,一名正在讀博士的年輕人不停地收集古細菌,他想弄清楚這些古細菌的DNA序列里,為什么存在許多有規律的重復片段,它們看起來很奇怪。

這名年輕人叫弗朗西斯科·莫吉卡,隨著他研究了更多種類的微生物,他發現這種奇怪片段依然存在。弗朗西斯科的猜想是,如果兩種不同的微生物里,都有這種奇怪的序列,那就說明它大概率有某種特殊功能。他后來給它起了一個拗口的名字:“常間回文重復序列簇集”(Clustered Regularly Inter-Spaced Palindromic Repeats),簡稱CRISPR。

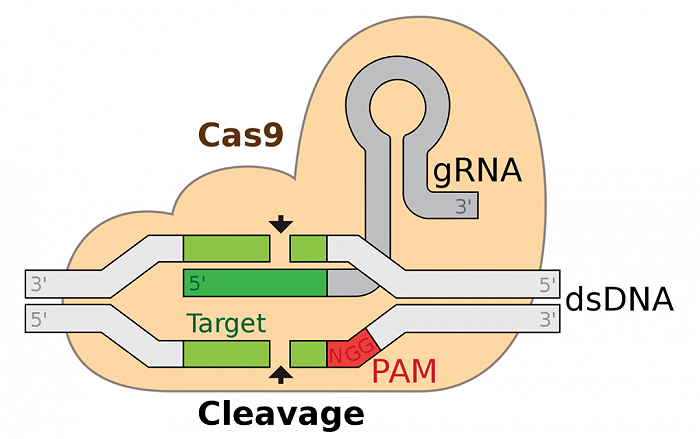

如今我們知道了,弗朗西斯科發現的奇怪重復序列CRISPR,其實是細菌的資料庫,儲存了無數病毒的DNA片段,同時細菌DNA上還有一個武器庫Cas,第9號武器Cas9,就是當病毒攻擊細菌時,可以沖上去剪斷病毒DNA的重武器。

2013年,一項大名鼎鼎的基因編輯技術——CRISPR-Cas9橫空出世,它直接讓人類擁有了“上帝之手”,像word文檔里的光標一樣,可以任意框選想要修改的DNA序列,編輯基因從此就像編輯電腦程序一樣簡單,這項技術獲得了2020年諾貝爾化學獎。

由于CRISPR-Cas9大大降低了基因編輯的門檻,如果我們想生產巧克力味的蘋果、發光的魚、任意顏色的香蕉……這些都因此變得非常容易。如果放到人類身上,以后就無需整容,從雙眼皮基因、柔順光澤的頭發基因、一雙大長腿或是任何運動基因,甚至減緩衰老,都可以通過基因編輯實現,當然這里面會涉及很大的倫理問題。

自此,合成生物學的大幕快速拉開,它是生物學、化學、物理、數學和計算機科學發展的結晶。

用最通俗的話來說,合成生物學(嚴格來說,是合成生物學生物制造賽道,合成生物學還有許多其他賽道)是利用經過工程化的生物(比如各種細菌),來生產各種我們想要的東西。這些產品范圍很廣,從柴油等燃料;塑料、尼龍之類的化工品;到以前需要從鯊魚肝油中提取的角鯊烯這樣的護膚品核心成分;胰島素等藥品;還有手機、電視的柔性屏材料……據麥肯錫預測,全球70%的產品可以用生物法生產。

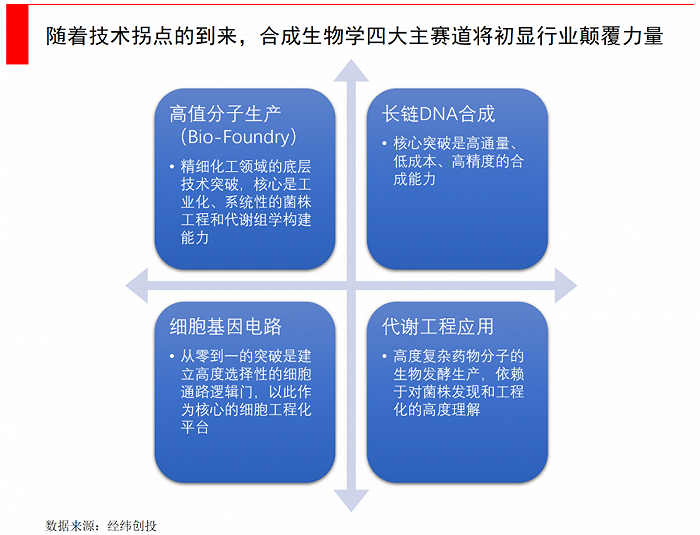

經緯認為合成生物學是一個底層平臺,是一個范式遷移(paradigm shift)的拐點,在這個基礎上可以誕生生物制造、長鏈DNA合成、細胞基因電路、代謝工程應用各個細分領域的顛覆性公司。

從21世紀開始,就有大量天才、瘋狂的科學家在這個領域施展拳腳,無數投資人也涌入這個領域,癡迷于它的高潛力和顛覆性。

不過,這個領域也充滿了血雨腥風,一家激動人心的技術型創業公司,無論多么創新,都不等于一定能在財務上成功。

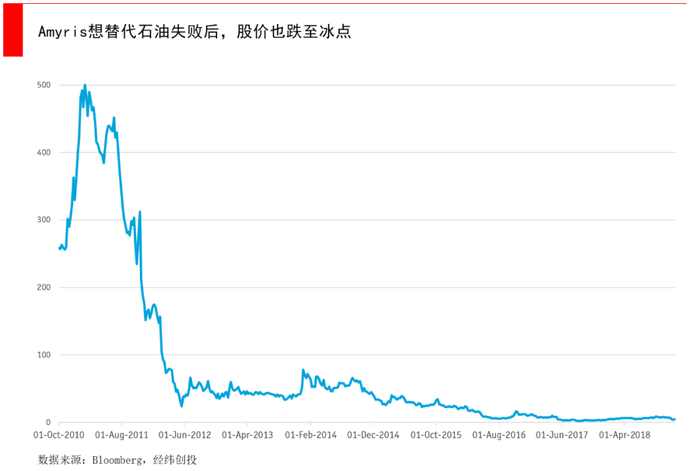

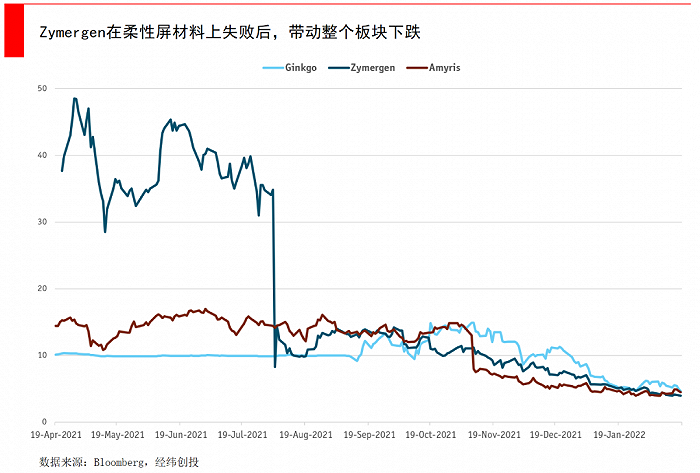

鼻祖Amyris公司曾經靠給細菌喂糖來生產石油,但恰逢全球油價大跌,生物燃料喪失了價格優勢,股價跌去了99%,最終依靠生產維生素E、角鯊烯等藥品、護膚品艱難地生存了下來;Zymergen把所有賭注壓在了手機、電視的柔性屏材料Hyaline上,但最終因為錯誤判斷市場需求和大規模生產上的難題而失敗,股價也跌去了92%……

今天,我們就來聊聊合成生物學——這個被中國“十四五”規劃列為科技前沿攻關方向、被美國國防部譽為未來“重點關注的六大顛覆性基礎研究領域”,其中波瀾壯闊的發展史、那些高光時刻與慘痛失敗,充滿了理想,也充滿了試錯,他們折射出了很多技術投資所需要遵循的真理。以下,Enjoy:

- 顛覆石油——Amyris的崛起與衰落

- “上帝之手”CRISPR-Cas9

- 有理想的技術投資并不等于商業成功——Zymergen大翻車與Ginkgo被做空

- 對新技術要有信仰——如何投資合成生物學?

1、顛覆石油——Amyris的崛起與衰落

在巴西燦爛的藍天下,一個個閃亮的巨大不銹鋼罐拔地而起,在罐子之外,向遠處延伸的是茂密的甘蔗綠地。

以前,人們用酵母將谷物變成酒,如今,Amyris用自己設計的基因工程細菌將糖變成石油。為什么要選在巴西?因為這里盛產甘蔗,糖最便宜。

Amyris的巴西工廠

在“上帝之手”CRISPR-Cas9技術出現之前,合成生物學就迎來過一次高光時刻。加州大學伯克利分校的化學教授杰·基斯林(Jay D. Keasling)是當之無愧的明星,他創立的Amyris公司,在蓋茨基金會的資助下,成功對酵母細胞進行基因工程,生產出了青蒿素——一種用于治療瘧疾的重要藥物。

在2006年,Amyris以免授權費的方式,將這些菌株送給了藥品巨頭賽諾菲公司,以成本價銷售該藥物。青蒿素的大獲成功,令科學家們和風險投資家們歡欣鼓舞,Amyris將下一個產品重點放在了生物燃料上。

Amyris想設計一種細菌,讓它“吃”進去的是甘蔗汁(糖),“吐”出來的是金合歡烯(Farnesense),金合歡烯是一種好聞的芳香油,再執行一個簡單的化學步驟(氫化),就能夠變成高度可燃的燃料,特質與柴油幾乎一樣。并且這和化石燃料不同,燃燒不會排放出污染環境的廢氣,是實打實的綠色能源。

“讓巴西的甘蔗田變成無底的油井”,這個想法極具顛覆性,但也非常瘋狂。

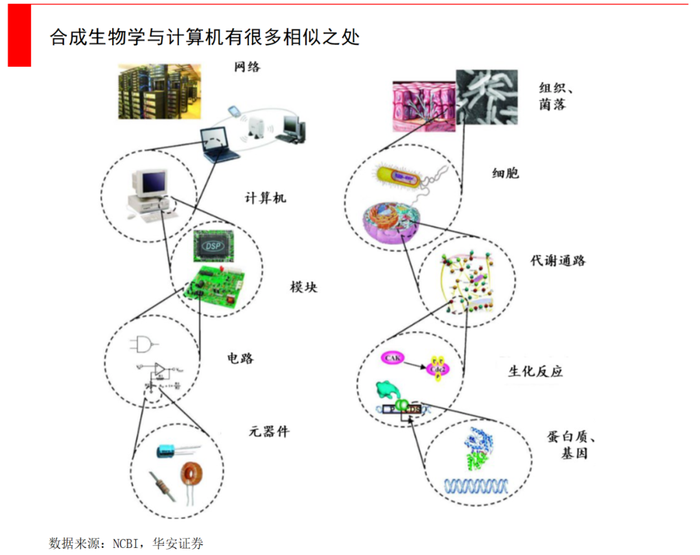

“合成生物學之父”基斯林的想法是,生物學最終將遵循工程和計算機的發展道路,細菌可被視為微型工廠,我們把先前在計算機里模擬的各種基因組合,進行編輯和測試。然后把它們打印出來,放入這個工廠里,通過各種酶組成流水線,這些細菌工廠就可以生產出我們想要的產品,一切將與計算機中預測的情況完全一樣。

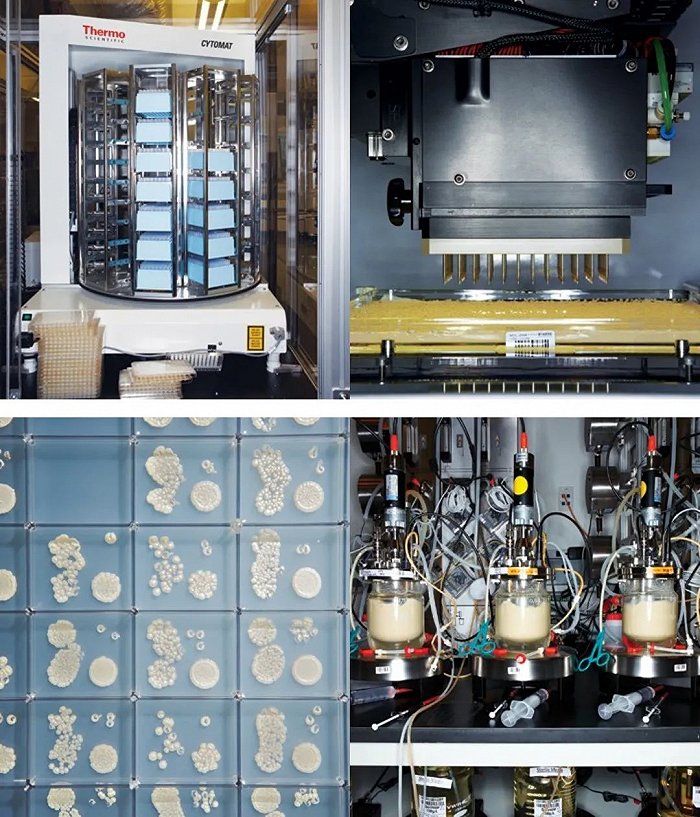

菌種工程在當時并不容易做到,由于生物體內的生物過程是非常復雜的,商業開發的最佳方法是菌種假設測試和迭代。Amyris開發了一個高通量的工程系統,整個過程包括設計、構建、測試、重新設計,每次迭代都為下一次迭代提供數據和分析。迭代的目標是找到最有效的路線或生物途徑,以提高目標產品的產量。

在一個密封的房間里,最合適的菌種被從儀器里移到發酵罐,這個玻璃容器里盛滿了糖水,混合起來就像摩卡和奶油,最有前途的菌株被從實驗室里運往巴西。

Amyris的加州實驗室:通過機器人選擇酵母菌株作為測試培養物,并分析數千種菌株將糖轉化為金合歡烯的能力,有希望的菌株在小型發酵罐中進一步測試。圖片來源:Fastcompany

有一個偉大的想法、有能夠前驗的成功產品(青蒿素)、有最先進的系統和初步成功的實驗室產品,組合起來就是風險投資的最愛。這家由頂級化學教授和他的三名博士后學生共同創立了3年多的公司,吸引到了最頂尖的硅谷風投基金,在2006年前后注資了幾千萬美元。

Amyris的商業計劃非常有吸引力,除了顛覆石油之外,通過一些化學處理,金合歡烯(Farnesense)還可以被用于制造許多其他產品,從橡膠、塑料,到化妝品和潤滑劑。在生物燃料的支持下,廣泛的外延產品將大幅提高公司的利潤,Amyris可以成為一家生物技術、化學和燃料公司,這三個不同的行業被一個基因工程酵母細胞聯合在了一起。

隨著Amyris越來越向商業化挺進,一個問題顯而易見,誰來領導公司?顯然創始人基斯林教授和他的三個博士生,都從來沒有踏出過學術界,他們選擇了尋找別人。

這位新CEO是梅洛,他當時任英國石油公司(BP)北美地區燃料業務主管。石油巨頭往往創造巨大營收,但只花微不足道的一小部分在研發上,并且幾乎不做基礎研究。

在與合成生物學之父基斯林見面后,梅洛決定放棄世界上最富有公司之一的重要職位,加入Amyris,這是一個成為“燃料和化學行業中微軟”的機會,因為Amyris是在“把軟件代碼寫進發酵罐里”。

當然,梅洛后來也遭遇了傳統行業人士加入硅谷創業公司的常見問題,梅洛試圖把大公司的標準化要求應用在Amyris的科學家身上,但這種封閉的石油文化,與伯克利大學的非傳統文化相沖突,Amyris的科學家們叫喊著:“什么是衡量標準?你不能衡量這個東西,這是科學,是創新,我們要有空間來思考。”

在公司一年一度的旅行中,慶祝活動對梅洛來說也太狂野了。這位新CEO只好提前離開了喧鬧的現場,把自己鎖在房間里。隨著外面派對的轟鳴聲,他也在想“我到底讓自己陷入了什么?”第二天,創始人很不舒服,梅洛也很不舒服,他們再也沒有安排下一次公司旅行。

到了2010年,通用電氣(GE)和巴西飛機制造商Embraer測試了Amyris的航空燃料,發現它與傳統燃料沒有區別;奔馳也接受了柴油的樣品訂單,他們也說完全可行。

至此,Amyris已經籌集了超過1.56億美元的風投資金,技術和產品也獲得了客戶的認可,這是一場巨大的勝利,Amyris決定上市。

在上市路演中,梅洛宣稱這些燃料可以直接導入汽車的郵箱,無需改裝發動機,而它們的原料只是巴西廉價的甘蔗。他承諾到2012年,Amyris將生產4000-5000萬升金合歡烯。事后證明,這個產量的承諾是梅洛的悲劇性失策,也是定時炸彈開始倒計時。

從更本質的角度來說,這是商業與科學溝通失敗的結果,因為來自石油行業的梅洛認為這些產量小的可笑,但Amyris的發酵罐不是抽油機,從來沒有人建立過這樣的工廠,在實驗室里生產50升和在工廠里生產5000萬升是完全不同的難度。

Amyris在2010年在納斯達克上市,偉大的前景吸引了大量投資者,市值一下飆升。上市意味著Amyris必須公開財務數據,而市場只關心一個問題:Amyris什么時候能實現盈利?

賺錢或高速增長,梅洛對產量的野心進一步提高,為了實現他1億升的生產目標,在巴西甘蔗田中的發酵罐基地拔地而起。

新工廠在上市一年后開始運行,但問題重重。有時很正常,發酵過程跟在加州實驗室時一模一樣,但更多時候,巨大的罐子里充滿了爆炸的酵母細胞尸體。

Amyris一時找不到原因,但這不妨礙市場對“顛覆石油”的巨大幻想。五個月內,股價翻了一倍;一年內,Amyris與世界各地的化學公司進行了20多項合作。

隨著量產承諾的日期越來越近,Amyris發現這些酵母菌株比預想的要脆弱,時不時的酵母細胞爆炸死亡和轉化率的不足,讓量產進展緩慢。梅洛決定孤注一擲,開始興建幾個新的生產設施。

后來,梅洛回憶說,如果有機會重新來過,他會專注于一個工廠,把這個工廠搞好,而不是瘋狂擴張。

壓垮Amyris的最后一根稻草是油價。2011年美國迎來了頁巖油革命,石油價格穩步下滑,但Amyris的生物燃料賣給客戶的價格是每升7.8美元,這對于特種化學品來說是合理的,但作為燃料太貴了。只有巴西里約熱內盧和圣保羅的交通部門,愿意通過政府補貼,使用這種燃料用于公交車。

更大的問題是,Amyris承認每升7.8美元的高昂價格,并不包括其生產成本。換句話說,Amyris越是急于達到自己的產量目標,虧損的錢就越多。

在接下來的一年里,Amyris只好宣布未能達到產量目標,并且公布了巨額虧損,股價在隨后一年里跌去了94%。

Amyris的命運給我們提供了一個事實——預測新型復雜技術的商業前景是多么困難。在科學家們完全了解生物體的所有功能之前,插入基因并且導出生產,都會是一件充滿不確定性的事情,Amyris不是谷歌或Facebook。

2、“上帝之手”CRISPR-Cas9

Amyris的失敗把市場對整個行業的愿景都拉下水,合成生物學在此后的幾年中陷入低谷。

但恰恰在這個低谷中,一項底層技術革命正在悄然發生。

如同我們在本文開頭所說,西班牙微生物學家弗朗西斯科很早就發現了CRISPR,但他的論文發表并不順利,在遭到了一系列的拒絕之后,2005年才終于在一個小刊物上發布。

他雖然發現了CRISPR,但并沒有加以研究和利用。直到2012年,也就是Amyris暴跌94%的后一年,法國微生物學家Emmanuelle Charpentier博士和美國國家科學院院士Jennifer A. Doudna博士在《科學》雜志上發表了她們的發現,她們設計了CRISPR-Cas9的基因編輯系統,能在DNA的特定部位“定點”切開口子,并且指出這個系統在未來能革新基因編輯。

CRISPR-Cas9基因編輯技術;圖片來源:Wikipedia

之所以說CRISPR-Cas9是一種底層革命,原因在于此前我們一直在用笨拙的辦法來做基因編輯。

50年代,沃森和克里克發現了DNA的雙螺旋結構,我們知道了控制細胞的信息,就儲存在ATCG這些配對組合當中。比如在眼皮細胞中,如果按照AATTCCG的代碼來工作,你就是雙眼皮;如果按照ATATGGC的代碼來工作,你就是單眼皮。

如果有朝一日我們能夠像編輯word文檔一樣編輯基因,比如把單眼皮基因更換一下,改造成雙眼皮基因,那基因編輯將變得非常簡單。但此時我們還沒有這種“上帝之手”,只能依賴篩選的辦法。

被動篩選雖然可行,但費時費力,比如通過核輻射,核輻射可以把DNA轟斷,只要劑量控制得好,就不會斷的太多,機體能修復這些DNA。但在修復的過程中,會出現偏差,這個偏差會導致變異。如果這個變異是我們想要的,比如轟擊1萬顆番茄的種子,有1顆長出了比原來大10倍的番茄,那就留下它,再種出這種新番茄。

以前我們經常能看到“太空育種”的新聞,就是把種子拿到太空中,讓宇宙輻射來轟擊它們,宇宙輻射強弱適當,轟出來的不育后代比較少,而且由于太空的失重環境,往變大這個方向變異的概率比較高。

當然除了核輻射,一些化學方法也能讓DNA變異,比如秋水仙素可以直接讓細胞里的DNA加倍,很多原先不育的種子,就變得可以產生后代了,而且還變大了。

到了70年代,科學家們開始把外部基因注入到細菌里面,讓細菌來表達這些基因。比如給日本的啤酒酵母,注入德國的進口基因,釀出來的啤酒口感就很德國。

各種吞噬石油的細菌、分泌胰島素的基因,紛紛被人類改造了出來,立即投入了大范圍使用,拯救了很多患者和本來為了某種原料而殘忍殺害的動物。

但直到這里,基因編輯還是又貴又麻煩,就像編輯word文檔時沒有光標,你不能改字也不能框選,更不能復制粘貼,只能一頁一頁的替換,從大量的替換中找到一個能讀得通的修改版。

終于在2013年,這個word光標被發明出來了,這就是“上帝之手”CRISPR-Cas9。它可以找到那些你想修改的DNA片段,并且剪斷它。剪斷的同時,再在開口處注入匹配的DNA序列,那么機體就能在修復斷口的時候,自動把這段基因給縫合進去,一個完美的基因編輯器就產生了。

法國微生物學家Emmanuelle Charpentier博士和美國國家科學院院士Jennifer A. Doudna博士因CRISPR技術獲得了2020年諾貝爾化學獎;但2022年2月28日,在圍繞CRISPR基因編輯技術的專利糾紛中,美國專利商標局做出了有利于張鋒所在的博德研究所團隊的裁決。

有了這項技術,編輯基因就像編輯word文檔或是電腦程序一樣,可框可選。隨著科學家們對這項技術的不斷完善,后來又有科學家發明出可以修改單一堿基的工具,如今它完全可以實現可刪可改、可復制可粘貼。

CRISPR技術大大降低了基因編輯的難度和成本,徹底改變了合成生物學。在細胞代謝途徑的構建和改造中,CRISPR技術被廣泛使用,不僅開發和設計出了大量新的基因編輯元件、工具和基因線路,還成功地應用于微生物細胞工廠的構建。

合成生物學公司也迎來了上市熱潮,在2020年一年內全球就有5家公司上市,CRISPR技術也在同年獲得諾貝爾化學獎,合成生物學將迎來全新階段。

3、有理想的技術投資并不等于商業成功,Zymergen大翻車與Ginkgo被做空

經歷了Amyris的大起大落,一些核心員工想吸取教訓,按照自己的思路東山再起,2013年他們從Amyris離開創立了Zymergen,Ginkgo也在差不多的時間成立,自此“合成生物學三巨頭”湊齊了。

最初,Zymergen和Ginkgo都定位在平臺型公司,想打造一個機器學習、自動化等生物制造高效平臺,分野在于Zymergen還在大力嘗試向產品端延伸,但Ginkgo堅持在純平臺方面鉆得更深。

這里面有利有弊。我們先說什么是合成生物學的平臺模式?

要想成為一個平臺,其核心在于生物制造廠和DNA代碼庫,能讓來自化工、農業食品、電子制造等各行各業的客戶,都可以設計出具有目標特性的微生物,我們稱之為基因工程平臺。Zymergen和Ginkgo參與和客戶共同創造設計細胞,然后再進行DNA整合和性能測試,其中大量依賴于高通量實驗、人工智能和自動化技術。

在生物制造廠里,一般是4步流程:Design–Build–Test–Learn,從篩選設計底盤菌,到通過計算機設計DNA,再到培養測試底盤細胞等等,是一套完整的工業化流程。而代碼庫,是包含海量基因序列構成的生物元件,是一種數據資產,能夠為公司形成長期技術壁壘。

說白了就是,當我想生產巧克力味道的香蕉時,你的代碼庫里有沒有能夠直接調用的“巧克力味”基因。代碼庫是一種已經解析過的,具有特定功能的DNA序列。代碼庫是Ginkgo的強項,目前囊括了開源的34億個基因序列,以及獨有的4.4億基因序列。

很明顯,生物制造與DNA代碼庫,都是那種具有共享經濟、雙邊網絡效應,且可以不斷復用、迭代的能力。就像微軟賣Windows操作系統一樣,賣1萬套和賣1千萬套沒有什么不同,而且使用的人越多越能迭代升級,天然適合平臺模式。

平臺模式的優勢在于,避開了自己研發產品失敗的風險,而是作為基礎設施存在。就像Gingko跟香精香料、工業化學品、動物飼料、農業、制藥等各個領域的客戶,一起做了各種各樣的研發項目。

但缺點是享受不到產品的高額利潤。Ginkgo采取了里程碑付款(產品賣到一定程度才收錢)、特許權使用費(針對大型成熟企業)和股權投資(實在沒錢付可以轉成股權,針對小型客戶)來確保長期價值,這意味著回報來得慢、現金流不穩定。

Ginkgo正在努力學習風險投資的精髓,它降低了使用其平臺的成本,讓更多初創公司能用得起,當參與者的數量到達一定規模之后,寄希望于成功者所帶來的價值遠遠超過其他所有人。最初的代工成本是第一張遠期支票,如果這些公司未來獲得了成功,資金狀況也會大大不同。

說到這兒,我們再來看看Zymergen。Zymergen的CEO霍夫曼是金融背景出身,曾在羅斯柴爾德商業銀行和私募股權公司Norcob Capital工作過,他深知要想在資本市場上有想象力,在這種新興賽道肯定不能滿足于只做平臺,而是要往產品端延伸,吃更大的利潤。

Zymergen一口氣設計出了十多款終端產品,有電子產品中的光學薄膜、護膚品中的防紫外線乳液、農業中的除草劑等等。

當然,立刻就有人跳出來說,這么多終端市場,是否會讓Zymergen失去重點?其實大部分產品線是霍夫曼給大家畫的大餅,霍夫曼把寶押在了第一款產品上——Hyaline。

Hyaline是一種光學薄膜,不僅性能卓越,并且可折疊,非常適合用在折疊屏手機上,比現有的產品有明顯優勢。Zymergen樂觀的預計僅折疊屏市場就值10億美元以上。

Zymergend的Hyaline光學薄膜,可用于智能手機、電腦折疊屏

用合成生物學的辦法來生產Hyaline主要分為三步,前兩步Zymergen都盡顯優勢,但最終在第三步規模化生產上翻了車。

第一步是設計一款生物大分子,能滿足所要求的性能。Hyaline的要求就是屏幕要能折疊而不變形,抗劃痕并且非常清晰,這些要求都是傳統材料不能滿足的。

Zymergen在自己的數據庫中搜索了約7.5萬種生物大分子,尋找最佳匹配。最終通過機器學習和實驗室改進、測試,確定了合適的款型。

第二步是創造一種能夠生產這種生物大分子的微生物。Zymergen在數據庫中找到了12萬種脫羧酶的變體,然后通過機器學習算法選擇了863種。

然后通過編輯微生物的DNA,來優化其性能,使其能夠以具有商業意義的產量生產所需的生物分子。這里的關鍵挑戰有很多,從如何選擇且開發出合適的原型,并通過實驗室測試,最終挑選出能大規模量產的微生物。

前兩步雖然都不容易,但還是有不少公司可以做到,第三步“規模化生產”才是真正的核心壁壘,也是目前整個合成生物學有待突破的障礙。

規模化生產一直是工業中的難點,很多技術在實驗室里很成功,但一旦進入大規模生產,就會問題頻出。化工巨頭讓乙烯的量產能力提升了1000倍,但這用了幾乎一百多年的時間。

如今我們非常精確地知道石油在不同溫度和壓力條件下的表現,也知道如何使加工廠標準化,以使每個獨立的單元都能高效運作,并且可復制,從而制造出質量統一的產品。

但合成生物學還不是這樣。在一個1升規模的發酵罐中做生產是容易的,因為溫度、壓力等等各種條件都容易控制,但僅僅將規模從1升提高到1萬升,就相當于引入了1萬個獨立的微環境。因為這些是微生物,是有機體,而不是像石油那樣不會變異的無機體。例如有些反應會產生乙醇,但乙醇在培養物中的積累,會導致酵母細胞的生長率下降和活力喪失。

最終,當Zymergen想擴大生產時發現,他們遇到了當年Amyris同樣的問題,發酵罐里出現了成批死亡的菌株,Hyaline的產量遠不及預期。

此外,另一個嚴重問題浮出水面,折疊屏手機并沒有獲得消費者青睞,所有人都高估了可折疊薄膜的市場需求和成長性。

2021年8月,在上市僅3個月后,Zymergen宣布Hyaline產品失敗,公司的未來也前途未卜,聯合創始人兼首席執行官霍夫曼因此離職。這起失敗離上市只有三個月,嚴重損害了管理層信譽,一時間對Zymergen的質疑鋪天蓋地,股價在當天就下跌了70%。

Zymergen的失敗又一次把整個合成生物學行業拖下水,雖然我們剛剛提到的Ginkgo堅持純平臺模式,避開了產品開發失敗的風險,但如果擴大生產規模仍然非常難,那么在一個如此新的賽道,幾乎還沒有人開發出特別成功的產品,就像當年美國西部淘金熱時,是有人先挖到了金子,然后才有一大堆人去淘金,才有賣牛仔褲和賣水的人出現,如果還沒幾個人挖到金子,你就去嚷嚷著賣水賣牛仔褲,是不是太早了點?于是,Ginkgo也隨著Zymergen的失敗下跌了66%。

Amyris和Zymergen的失敗都說明了,一個激動人心的技術創業公司,無論多么創新,都不等于一個在財務上成功的技術創業公司。

耐心無比重要。Amyris在遭遇了生物燃料的慘敗后,還是活了下來,現在正在護膚品和藥物領域努力生長;Zymergen的生物制造平臺是活下去的底氣,他們都在“產能地獄”中繼續摸索,就像2019年之前的特斯拉。

4、對新技術要有信仰——如何投資合成生物學?

技術投資的確經常伴隨著泡沫,我們傾向于高估一項新技術的短期效應,而低估它的長期影響。

合成生物學也不例外。當Amyris說自己可以顛覆石油、Zymergen說自己可以生產一種全新的柔性屏時,市場給予了熱烈回應,但當它們出現了問題,市場信心又瞬間破滅。

我們認為,合成生物學的發展需要耐心,即便在今天,它距離全面開花的爆發式增長,仍尚需要3-5年時間,但未來幾年將是底層技術突破驗證和轉化擴容的關鍵時期。

隨著CRISPR技術體系的完善、基因測序成本下降等等變化,合成生物學的發展速度無疑加快了。經緯預計,未來幾年核心的突破將來自以下幾大方向,目前能看到更具體的落地潛力:

- 高通量,自動化的生物工程和篩選

- 底盤菌株的基因編輯,包括新編輯工具,連續的多基因編輯體系,快速的迭代優化周期,連續定向進化等

- 系統化的代謝流設計和優化

- 計算酶學

- 生物元件庫

- 蛋白表達系統優化

分析師們一直有一個觀點是,從產業中大部分企業的融資方式,來觀察產業自身的發展階段。如果全部企業都是通過一級市場融資,說明產業處于導入期;如果開始有企業陸續上市,在二級市場融資,說明產業進入加速成長期;如果大量企業上市層出不窮,說明產業進入成熟期。

例如從電動車產業的發展來看,特斯拉在2018年實現了單季度盈利轉正,隨之而來的是整個產業的兩次大爆發。而對比合成生物學,近一年左右全球集中上市了4家核心公司,是產業加速成長的標志。

我們在上文談到了Amyris、Zymergen與Ginkgo,他們的模式各不相同。目前有四種模式都值得關注,誰最終能成功?現在還很難判斷。

第一種是平臺型公司,核心壁壘是對底盤細胞改造的技術能力,以及基因組數據庫是否強大。Ginkgo就是這方面的代表,避免了研發產品失敗的風險,但也放棄了后面品牌、產品的價值鏈,早期階段純“基礎設施”的價值還有限。

第二種是,上一類的那種平臺型公司,但同時往向下游延伸做產品。這種選擇是高風險高收益,除了技術平臺的能力外,還需要有成熟的選品邏輯和工業規模的生產能力。與第一種相比,優點是更有想象空間,但缺點是如果像Zymergen做折疊屏產品失敗那樣,會使公司遭受毀滅性打擊。

第三種是利用合成生物學技術,生產大宗化工品,用更低的成本替代原來用化工法生產的產品。從短期來看,盯著某種有潛力的化工品,用更低成本、和更綠色方式走替代路線,更容易在短期獲得成功。這里需要考慮的是選品,和是否有生產成本優勢(生產除了硬成本外,還需考慮傳統化工法的綠色成本),包括菌株本身的生產效率,和后端發酵工藝及分離技術。

在科創板上市備受關注的凱賽生物、華恒生物都屬于此類,他們盯著一種精細化工的大單品(凱賽做二元酸、華恒做丙氨酸),嘗試搶占這一細分領域的全球市場份額,這也是一種不錯的思路。

第四種則是盯著消費品市場,用合成生物學的方法生產,乃至成立獨立品牌。這一點與上一種模式相反,上一種是盯著大單品,一噸賣幾千塊,但總需求很大,是千億美金規模,第四種則是追求一克賣幾千塊,不需要特別大的產能,是小幾百億美金的市場規模,但單價高。

例如Amyris在生物燃料慘敗后,轉型的方向就是生產一種美容護膚品材料角鯊烯,角鯊烯能夠幫助皮膚抵抗紫外照射和其它氧化反應導致的損傷。角鯊烯在自然界中也存在,主要在鯊魚肝油中,每年有大量深海鯊魚因此被殺死。Amyris研發了一種菌株來生產角鯊烯,還順勢推出了自己的護膚品品牌Biossance。

另外,Amyris還進入了代糖市場,推出了代糖產品RebM,這種零熱量、高強度甜味劑吸引了很多調味品公司的關注。

這四種模式到底孰優孰劣?還沒有定論。目前擋在創業者們面前的難題,就是如何選品,以及如何把產能擴大到工業級。若這兩個問題能思考好,合成生物學料將迎來下一波高潮。

如果我們用更全局的視角來看合成生物學,它是一個綜合的大賽道,以上這四種商業模式都屬于生物制造(Bio-Foundry)方向。除此之外,經緯還在關注和布局長鏈DNA合成、細胞基因電路、代謝工程應用三個方向。

合成生物學投資全景圖

未來幾年合成生物學需要許多能落地的技術突破,從實驗室走到工業界,其中需要很多關鍵角色加速產業的發展。例如中科院深圳先進院牽頭的“合成生物研究重大科技基礎設施”,在底層基礎設施環節就會很重要。再比如在生物制造方向,需要大量代謝工程和軟硬件工程的人才,也需要大量磨合和創新。中國本土的初創公司恩和生物(Bota Bio)、呈源生物(RootPath)、Senti Bio、元育生物等,都是市場比較關注的正在前沿探索的創業公司。

如今,合成生物學正在回歸理性。就像Amyris CEO梅洛在一次合成生物學大會上說的那樣:我知道,大約一年前我坐在這里,告訴你們未來18個月內我們會做出驚天動地的東西,但我們太心急了。如今,當你知道底部在哪里后,你可以往上看,清楚地看到如何走下去。

技術發展需要信仰,才能避免高估一項新技術的短期效應,而低估它的長期影響。

References:

JPMorgan:Zymergen Zapping into a >$1.2T Biofacturing TAM; Initiate at OW

HSBC:Zymergen Initiate at Hold: Platforms need to scale

HSBC:Energy Transition Synthetic biology – the next industrial revolution?

HSBC:Amyris Initiate at Buy: Platform power

BofA:Ginkgo Surfing the synthetic biology wave with DNA: Initiate coverage at Neutral

BofA:Zymergen The genomics driven industrial revolution: Initiate Zymergen (ZY) at Buy, $43 PO

UBS:Zymergen This Synthetic Biology Leader is the 'Real' Deal:Initiate at Buy, $56 PT

Jefferies:Amyris The Right Stuff. Initiate With A Buy Rating.

FASTCOMPANY:The Rise And Fall Of The Company That Was Going To Have Us All Using Biofuels

自說自話的總裁(YouTube):人類系列-基因編輯

華安證券:屬于未來的生產方式——合成生物學

天風證券:未來已來,開啟“造物”時代