文|紅廚網 陳蘭

編輯|王白石

2022年春節預制菜的銷量可謂一飛沖天。

近日,商務部公布的“2022全國網上年貨節”的銷售成績,在本次“年貨節”中,預制菜銷售額同比增長了45.9%。

同時,叮咚買菜數據顯示,2022年年貨節,快手菜相關的食品同比去年增長超過400%。阿里巴巴發布的數據也顯示,春節期間淘寶預制菜銷量同比增長超過100%,盒馬的預制菜銷量增長更是達到了345%。

圖片來源:賈國龍功夫菜官方微博

預制菜在消費端的火爆也吸引了眾多企業入局,如海底撈、西貝、眉州東坡等餐飲企業和得利斯、安井食品、千味央廚等食品加工企業紛紛入局預制菜。此外,盒馬鮮生、每日優鮮、叮咚買菜等電商平臺也加速了預制菜的布局。

而資本也沒有閑著,王家渡食品、三餐有料、尋味獅等預制菜企業接連獲得融資,金額基本都在千萬元以上,珍味小梅園更是在半年內三獲融資,而專注預制菜的品牌味知香也在2021年成功上市。

可以說,一瞬間預制菜就火遍全網。

紅廚網在網上搜索預制菜相關產品時發現,這些預制菜的操作十分簡單,大多只需要解凍加熱即可。以網紅爆款“佛跳墻”“花膠雞”為例,食用之前只需要將產品解凍,加熱即可。

因此,不少預制菜產品直接打出“預制菜讓人人都成了廚師”、滿足顧客在家“輕松做出大廚菜肴”需求、“告別餐廳,在家吃上專業大廚的菜品”的廣告語。

在行業內外也出現了“預制菜將干掉廚師”“廚師又要失業了”的聲音。

近日,就有媒體以《廚師將消失在后廚》為題做了深度報道,文章中提到,預制菜的出現為餐廳節省了廚師的工資,還免去了后廚的地租,對廚師行業形成了沖擊。

可預制菜真的能干掉廚師嗎?

紅廚網了解到,預制菜是指以農、畜、禽、水產品為原料,配以各種輔料,經預加工(如分切、攪拌、腌制、滾揉、成型、調味)而成的成品或半成品,多以冷凍、真空方式包裝保存,消費者只需通過簡單烹調或直接開封即可食用。

其實,預制菜并不是一個新鮮的概念,很多廚師對預制菜也并不陌生,因為很多餐廳后廚都會采購一些預加工或者預處理的食材或者半成品,這些可以算是最早期的預制菜。

只是以前這些半成品菜可能會直供餐飲或者在一些大型商超出現,當時并沒有引起很大的關注。

此類的預制菜,在某種程度上解放了廚師的雙手,讓后廚的上菜速度更快,大大提高了餐廳的效率。

直到疫情的發生,預制菜得到了快速發展,開始被媒體和資本大量關注,曝光率高了,自然大家就覺得它突然火起來了。

如今,市場上的預制菜大多面向消費者,設計則更省事一些,直接將需要人烹飪做熟的步驟省去了,消費者不需要購買、處理食材,更不需要自己動手開火調味看火候,直接簡化成加熱即可。

而在“在家吃上餐廳菜”的誘惑下,吸引了眾多嘗鮮或者不會做飯的年輕人。

然而,看似更簡便實惠的預制菜并非沒有短板。

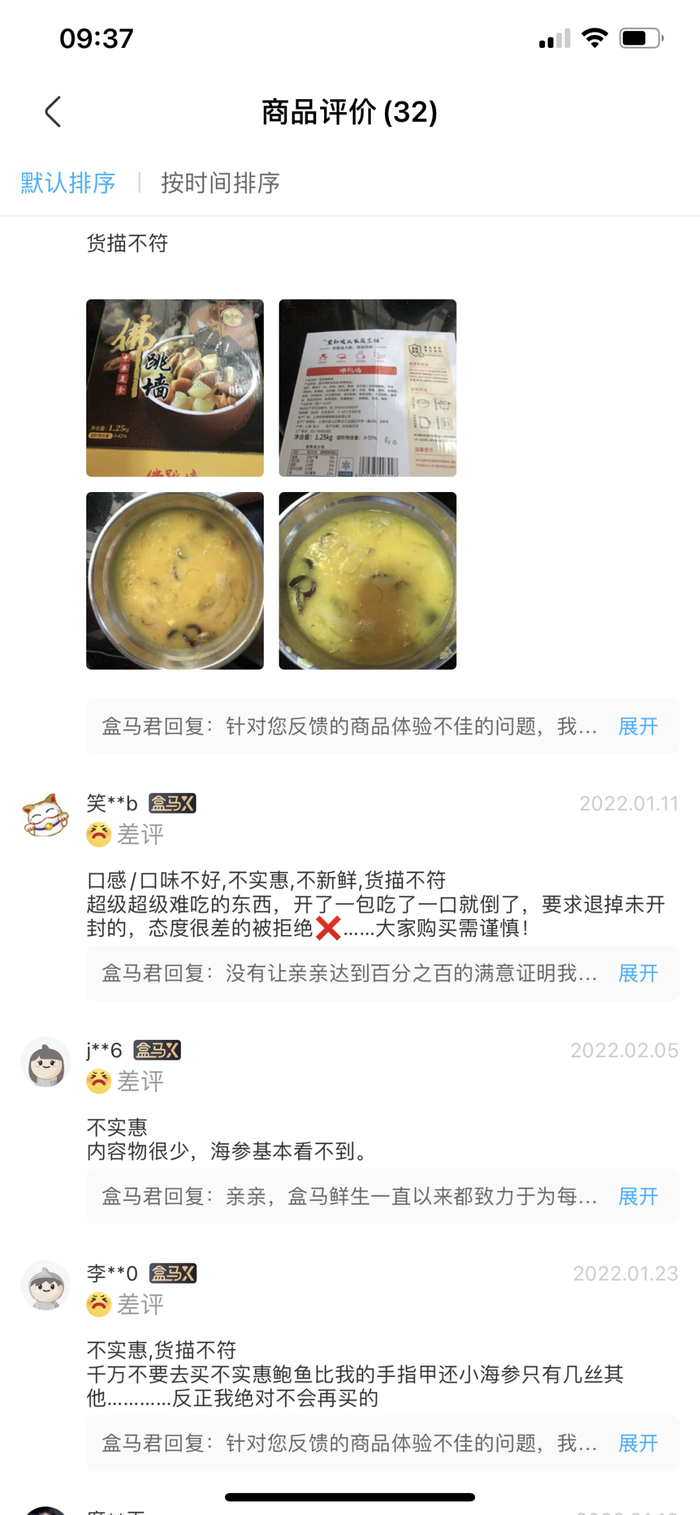

紅廚網瀏覽當下銷售量最高的預制菜產品后發現,消費者對預制菜的評價可謂褒貶不一。有人覺得方便快捷,但卻有更多人對預制菜的味道和健康方面表示擔憂。

比如,有消費者反饋預制菜能明顯吃出不新鮮的味道,認為大部分預制菜都含有添加劑,有致癌的風險。

有部分消費者更是直言“上當,不想再購買”,原因很質樸:“味不對,量太少,安全沒保障”。

大量消費者還反映,預制菜“貨不對版”,存在缺斤少兩、信息標注不明的問題。

圖片來源:盒馬鮮生截圖

這說明,當下預制菜行業的相關規范和標準依然不完善。

一位在網上買過佛跳墻、花膠雞等預制菜的的讀者向紅廚網反饋,預制菜嘗鮮還行,但是和專業餐廳制作出來的菜品真的差別很大。她表示,她曾經購買里兩次花膠雞的預制菜,雖然是不同的牌子,但是味道都十分相似,湯看著金黃濃郁,但是吃進嘴里真的一言難盡。

雞肉完全吃不出雞肉的味道,軟軟爛爛的,湯也像濃縮的雞湯的感覺。佛跳墻的口感也差不多,沒有什么香味,里面的食材配料也少得可憐,鮑魚只有小小的幾個,海參也是小小的幾根,杏鮑菇也是切成片的少少一點,更不用說其他配料。

“我覺得預制菜還是要選品種來買比較好,像佛跳墻、花膠雞這種講究的菜還是去店里吃的,但是如果你要吃牛排或者醬大骨的話,其實還行。”這位讀者還表示,在烹飪預制菜的過程其實也不簡單,首先解凍需要很長時間,還不能用微波爐加熱,如果直接加熱還得隨時看火。

而近日,江蘇省消保委發布《預制菜消費調查報告》顯示,超六成消費者也表示預制菜品口味不佳,而打開各大電商平臺,也能看到不少關于預制菜的差評,大部分都是口味不好、超級難吃、吃了一口就倒了。

同時,預制菜的價格,也存在很大爭議。有消費者反映,拋開部分電商平臺9.8元包郵的佛跳墻等極端產品,正規品牌的預制菜價格并不便宜,一份配好的葷菜,價格在二三十元左右,甚至幾百、幾千都有可能,價格不厚道,性價比太低。

而預制菜主打的是懶人經濟,但其實操作起來也沒有那么“懶”,大部分預制菜依然需要簡單加工才可食用,而真正的“懶人”,會選擇下館子或直接叫外賣。

而且,吃預制菜始終缺少了一些吃飯該有的儀式感。

因此,從當下的情況來說,預制菜要“干掉廚師”還為時尚早。

一位優秀廚師的培養,特別是中餐廚師的培養需要經歷漫長的過程,從最開始的學徒到真正的大廚,在這個過程他們需要從認識食材了解食材到熟悉食材的過程,還要懂得刀工、切配,味道和火候的把控,還要懂營養學、美學、心理學等,最終才能烹飪出一道美味的菜肴。

成為廚師的過程,就像蓋金字塔,必須一點一點打基礎,而想要成為金字塔尖,必須要苦研自己技藝,不斷學習創新。

而預制菜雖然是工藝技術進步的一種體現,但是其誕生的背后也離不開廚師的功勞,不少預制菜的企業都需要招聘一群專業的廚師去研發菜品,攻克制作保存過程中的難題。

一邊依靠廚師來做研發,一邊拿著廚師的“作品”說要干掉廚師,這個說法到底還是有點可笑。

即使萬一,真的有那樣的一天到來,一切都工業化標準化了,但是千篇一律的菜品和口味真的能長久留住顧客嗎?

就拿現在方便簡單的方便面來說,一包方便面3-5塊,但是也沒看到它們干掉滿大街的面館。

很明顯,預制菜偶來用來調換一下口味可以,但要作為一日三餐顯然是不現實的,大家對于即炒型的菜品還是具有強烈的需求,只要大家還有需求的一日,廚師就不可能會被“干掉”。