圖 | 王士杰

文 | 逄聽聽

2021年的最后一天,王士杰的《青春》組照獲得了侯登科紀實獎。從2009年開始,他就一直在跟蹤拍攝寧波高塘村工廠區的青年人的生活。回望自己二十年的攝影經歷,王士杰的想法越來越徹底,他想記錄這一代人的完整人生,從青春到中年,甚至更久遠的未來。從窯工到溜冰場少年,在時間的催化下,打工人的青春、熱血和掙扎,成了王士杰生命中不可或缺的部分。

王士杰是寧波人,生于70年代。20年前,他把自己的本職工作調換成了大夜班,留出白天的時間,可以投入他的攝影愛好。頭幾年他一直在拍窯工。憑借著從傳統攝影基礎練起的技術和對紀實攝影的熱情,他有一組片子入圍了侯登科紀實獎。侯登科以《麥客》等記錄下層民眾生活的作品而聞名,是王士杰最喜歡的攝影師之一。作品入圍該獎,既讓王士杰獲得了專業紀實攝影界的認可,也讓他更加認同該獎的理念——關注當代社會生活,理解人性,呼喚人類良知與社會公正。

不過,太長時間拍攝窯工后,王士杰的生活和情緒也受到影響。“窯工們的生活狀態比較差,我拍的時間長了,整個人就陷進去,心情非常差,后來都有點精神崩潰的狀態,經常失眠,睡不著覺”。而長夜班的本職工作也讓他身心疲憊,他決定再次調整工作,除了獲得更多自由時間,也想拍些別的主題,調整自己的狀態。在北侖高塘村的一個溜冰場,他遇到了一群“野生”的年輕人。

每當夜晚降臨、霓虹閃爍時,整個露天溜冰場人聲鼎沸,爆棚的音樂和刺耳的尖叫,沖擊著每個人的耳朵,那些瘋狂扭動著的身體,歇斯底里的吶喊,猶如夢游,也是青春的亮光和顫動。

高塘村地處寧波的城鄉結合部,臨近大港工業城、保稅區,周邊服裝廠、電子公司、汽配廠、模具廠林立,物流快遞公司也多,此地聚集了大量的務工人群。跟年輕人的接觸,讓王士杰仿佛回到了自己的少年時代。他們在這里聚會、聊天、交友、戀愛,也在這里吵架、分手,有人另謀出路而離開,新人進場揮灑汗水與懵懂。就這樣拍了8年,王士杰逐漸進入他們的住處,更深入地了解他們在溜冰場外的生活。

這些人大多是打工二代,初中畢業,沒有多余的技能,每天做著最基礎的重復性工作,雖然不像深圳的三和大神那樣,過著日結、有今天沒明天的日子,但似乎也沒法通過低廉的收入改善生活甚至實現階層躍遷,他們大多維持現狀,無法看清未來。在溜冰場縱情燃燒荷爾蒙之后,他們還得回到簡陋甚至是破敗的群租房,這些真實的生活場景,是繁榮發達的工廠經濟的背面,是全球化時代的“剩余產品”。

青春的激情在廉價的生存環境里肆意泛濫,溜冰場既是工作束縛后的釋放,也是迷茫青春的出口。在與正午的訪談中,王士杰回顧了自己的拍攝經歷,以及他看到的工廠青年的沖動、欲望、疲倦、誤解,還有堅韌的生存意志和迷茫的未來。在王士杰的攝影作品中,這一切既清純又泥濘。

訪談

正午:你怎么想到要拍高塘村的溜冰場的?

王士杰:在一個城中村的環境里,卻有一個比較野性的場所存在,那么多思想不受束縛、穿著不受約束的年輕人,在這里綻放青春,這特別吸引我。

正午:這個冰場看上去像是80年代的遺物。

王士杰:我非常喜歡看80年代電影,包括文革時期青年的精神狀態,印象中比較深刻的是海魂衫之類的條紋衣服。記憶中七八十年代的東西,我都很喜歡,溜冰場跟這些記憶有點關系,跟那個時代的氣質是接得上軌的。

正午:你拍了那么多的照片,有些場景甚至很私密,你是如何跟他們打交道的?

王士杰:他們沒什么防范,很好接觸,而且我雖然表面上很嚴肅,不太愛說話,但實際上性格跟他們有點類似。我小時候父母不太管,成績不好,也很野的。在他們身上,我看到了自己年輕時候的狀態。

雖然有點年齡差距,但我很理解他們,也愿意跟他們待在一起。年輕人就應該擁有這種open心態,大家都無拘無束,開心地在溜冰場上滑行,男男女女,老老少少,有時候小學生也在那邊玩。他們一般會圍成圈子,有人在兩個圈子里再套一圈,特別好玩。你的情緒會被感染,想把一個個喜歡的瞬間給凝固下來。只有在那個環境中,現場的音樂、燈光、人潮融合在一起,你才能感受到那種氣氛。

正午:溜冰場上會放什么音樂?

王士杰:就是當時比較流行的,像迪吧里面那種刺激的、夢幻的、讓人想搖頭晃腦的音樂。到了晚上,小年輕喝點啤酒,吃好了就到那邊去溜冰,氣氛非常high。我對那邊感情也挺深的,拍了這么久,跟很多人都打成了一片了。

正午:他們一般怎么看待你?

王士杰:到后來,跟一些人都像兄弟一樣,一起吃飯喝酒。我就像大哥,有時候他們也會把心里話告訴我,像失戀啊,追求女孩子遇到的問題,還有家庭狀態什么的。我會給他們出主意,告訴他們哪些是應該的,哪些不應該。有些東西他們沒經歷過,我就把自己的經驗告訴他們,讓他們得到心理上的幫助。

正午:他們怎么稱呼你?

王士杰:他們直接喊王哥。

正午:溜冰場也是很多人認識異性的地方吧?

王士杰:對,首先是娛樂。09年時,手機都是翻蓋的,大家除了上網,其余時間就是去溜冰,發泄荷爾蒙,也可以認識異性,在里面的確成功了好多對兒。當時的女孩相對來說很好“泡”,那時最流行的就是QQ,他們的交際也就是上網、打游戲、溜溜冰……有空就去小吃店、大排檔之類的吃個飯;彼此要進一步認識,就去外面走走,溜冰場是認識人、提供戀愛機會最多的地方。不過,后來不太一樣了。

正午:后來發生了什么變化?

王士杰:現在這個年代,廠里的女孩越來越少,她們對男孩子的要求也越來越高。這代人經歷過計劃生育,農村重男輕女,等到他們結婚的年紀,女孩子就少了。所以男孩們現在的壓力非常大,很多人只能打光棍。我認識一個服裝廠的男孩子,他已經做到工班長五六年了,在班組里管理著差不多三十多人。一般來說,服裝廠肯定是女孩子居多,應該有很多機會,但到現在為止他還是打光棍。可以想象,他們娶老婆的壓力有多少大。稍微有一點姿色的女孩子,身邊就有五六個甚至十多個男孩子在關注。

正午:跟城里讀高中讀大學的年輕人相比,跟所謂的三和大神相比,你看到的這些年輕人,有什么獨特的地方?

王士杰:他們這一批人還是能吃苦耐勞的,跟城里的孩子不一樣。城里孩子都是父母寵大的,而這些外來打工的小青年,家里面真是沒錢,他們過來是拼搏的,拼人生的。他們已經是打工二代了,父母已回老家,他們身邊舉目無親。混得好的,可能在正兒八經的廠里面安安穩穩地上班,每個月把錢積攢下來,這是比較上進的。有些不上進的年輕人,錢可能吃掉、玩掉了,有的甚至把賺來的錢拿去賭,到后面越混越差,淪為跟三和大神差不多的狀態。當然,相對來說,還是努力拼搏、心中有夢想的年輕人偏多。

正午:他們怎么看待跟北侖的關系,會想著賺了錢再回老家么?

王士杰:他們大部分回不去了,因為已經出來很多年,家鄉怎么樣都不知道了。有的人出來十五年,就沒往家里寄過一分錢,他能回家嗎?他沒臉回家。但是,異鄉對他來說也變成了非常奇怪的一個場所,在本地人里他們也顯得格格不入,無法融入,而且又處于整個社會最底層的狀態,他們也很茫然。

我記得有個安徽的年輕人,他父母來這邊打工。父親是做木工的,他五六歲就跟過來在北侖生活,每年過年回一次老家,平時都在這邊:從小學,中學,到后來當兵。我問他,老家跟北侖,哪里更有感情,或者哪里更好?他說還是北侖。這里他待慣了,但問題是,他在北侖也沒家,小時候跟爸媽擠在一個四五平米的房間,爸爸媽媽睡在下面,因為爸爸是木工,就搭了個木板,他跟他妹妹就睡在木板上面。而安徽的老家,他已經搞不清楚情況了,故鄉印象不深。而且很多親戚也都離開老家,那里只剩下一些老年人。他父母在這里奮斗了這么多年,在北侖一套房子都沒有,也買不起。他父母這一輩人,最后肯定還是想著回去的,這邊還是異鄉。但對他來說就不一樣了,他把本地當成自己的故鄉,已經成了一個北侖人,算是移民到北侖了吧。

正午:這批年輕人里,有成功賺到錢的么?

王士杰:安家買房的肯定有,但不多。有一對河南夫妻,剛來北侖的時候,生活條件也很差,他倆年輕的時候也在溜冰場玩,我也是在那里認識的。他們吃過一些苦,在各種服裝廠干過,也去服務行業,給人家端盤子什么的。他老婆是個精明又精打細算的人,人緣也處理得非常好,他們開始在村長家住,房子打掃得很干凈。有一年他們把房東的一間房子租給自己老鄉,后來干脆把房東的整套房子都租過來,一間一間的隔開,女的打掃衛生,老公是電工、木工都會干的。我記得去他們家時,有一面墻上全部是鑰匙。等于他們變成了二房東,做轉租。他們后來包了好幾幢房子,很會做生意,算是創業成功了。這是我認識的人里面最成功的一對,夫妻倆自己有車、有房,很了不起。

正午:除了《青春》系列,你還有一組拍廢棄游樂園的《奇幻劇場》,也出了一本新書《路的盡頭》。你的攝影風格是不是經歷過一些變化?

王士杰:有變化。我以前的作品受到呂楠、侯登科這兩位國內一流的攝影師的影響非常大。我第一次入圍侯登科攝影獎的作品,拍的是窯工,名字叫“活著”,那一組差不多就是按照他們那種方式來拍攝的,更注重形式,包括人物的表情、服飾、還有身邊的環境,整體來說,傳統一些。后來,在拍攝的過程中,我受到一些國外攝影師的影響,包括寇德卡、馬克·呂布等等,還有一些當代影像方面的影響。現在拍的《奇幻空間》是比較靜態的,跟我以前的風格就不一樣了。

我認為,一個好的攝影師應該有多種攝影風格。當他面對一個環境,用一種合適的方式能夠表達自己的內心就可以。現在我用傳統方式去表達的就會少一些,我更喜歡主觀跟客觀相互組合的方式來表達我的內心世界。

正午:你還是希望拍攝的選題和作品跟現實是發生關聯的?

王士杰:對,包括跟我們身邊的狀態也發生關聯。有一張照片我印象非常深刻:在我們北侖小港的一個河邊,一個女孩子靠在她男朋友的身上,她就靠了一秒鐘左右的時間,然后他們就走掉了。那一瞬間,我感受到異鄉人在異鄉——女孩子,也包括男孩子——他們在這個城市受到一些困難或者挫折,能在一個溫暖的肩膀上依靠、停留一下,就能得到一些溫暖的補償。這種感覺特別打動我,當時這種感覺是稍縱即逝的,我把相機舉起來,立馬構圖拍攝,只拍了一張,他們就走掉了。這狀態特別溫馨,在異地打拼的他們身上,有種特別堅強的精神,這特別打動我。

正午:溜冰場現在是拆掉了吧,你現在怎么找這些年輕人?

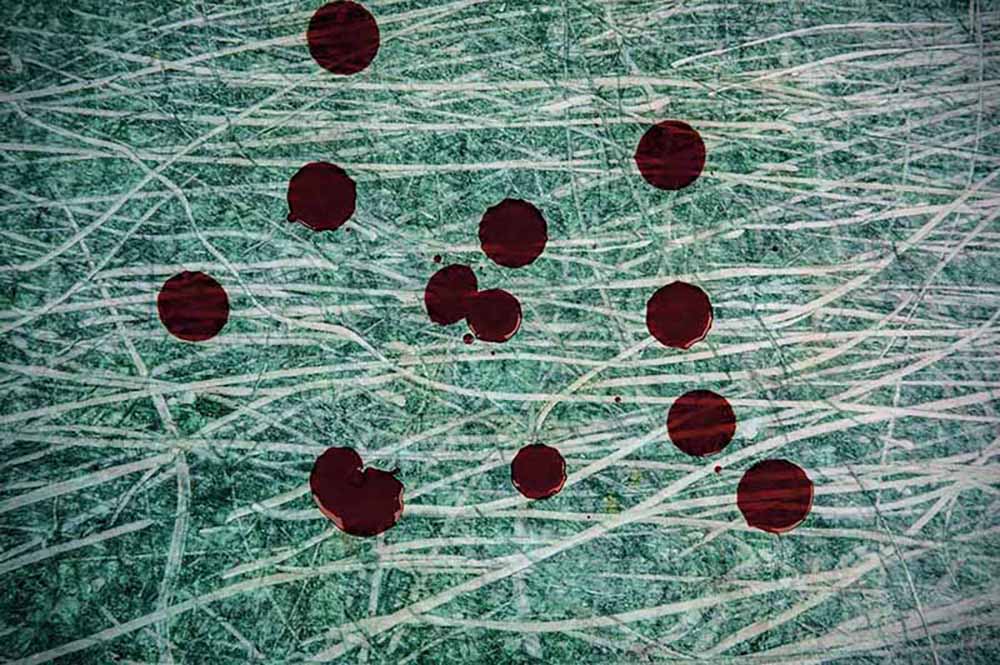

王士杰:對,那邊的路改造后,就拆掉了。在拆的過程中,我借了一個朋友的無人機,以航拍的視角,拍了一下地上的殘骸,看得到溜冰場的痕跡,地上刷過綠色。拆掉之后,我又這樣拍了一張,作為紀念。我跟他們有的有微信聯系,有的已是身邊朋友,還有的是左鄰右舍,所以不影響拍攝。

正午:這個系列接下來還有新的拍攝方向么?

王士杰:我曾經想去拍他們的老家,看看那里的生活狀態,把這些串起來。我也想,除了家庭,開始切入他們在外面的一些狀態,比如幾個人在一起玩,或者不被人發現的、更加私密的部分。總體上,是基于人性的關注吧。

正午:這個系列有計劃要拍到什么時候結束嗎?

王士杰:原來想過也許再拍10年,把這一群人從青年拍到中年。我覺得,到那時,在中國這樣的一批人應該沒有了。這邊很多廠已經機械化,快遞店都開始自助,不需要有人了,很多企業現在用機械手臂來代替人工。比較低廉的重復勞動的勞動力,慢慢的都不需要了,可能就消失了。我在想,這批初中、小學畢業的勞動力,以后將是不被需要的人類。這也是我非常擔憂的一件事情,未來,他們將如何繼續自己的生活?

——完——

王士杰,自由攝影師,長期關注紀實攝影,中國攝影家協會會員。