文|融中財經 顧白

編輯|吾人

“我們現在看的很多合成生物項目,過去都無人問津,今天卻被眾多投資人窮追不舍,其中不乏頭部機構。”北京某機構早期投資人告訴融中財經(ID:thecapital)。

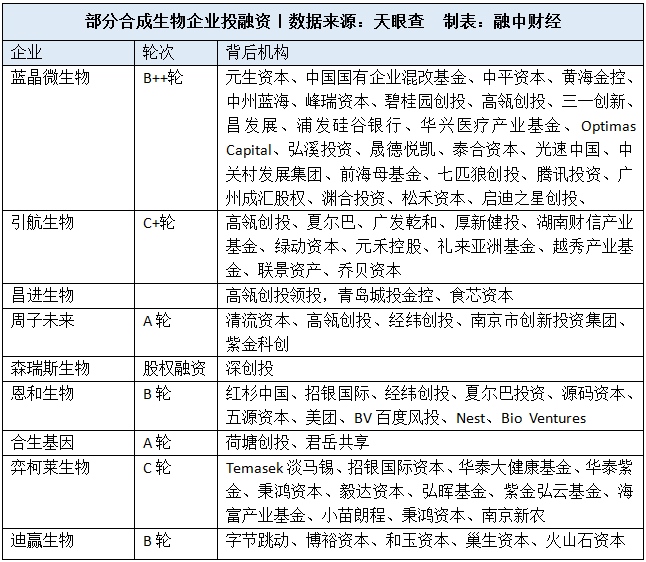

進入2022年,合成生物儼然成為創投圈的又一熱點,高瓴起碼出手4家相關企業,紅杉、經緯、 峰瑞資本、光速中國、碧桂園等眾多明星機構紛紛入局。

據融中不完全統計,2010-2022年,合成生物學全球共發生約700起投融資事件,僅2020年,全球合成生物學領域企業獲得投融資468億元,是2019年的2.5倍。2021年,上半年融資額達到578億元,同比增長198.8%,超過2020年全年的融資額。而第三季度,投向合成生物學初創企業的資金高達61億美元,增幅高達33%。

合成生物的發展其實由來已久,卻在近幾年才開始高速發展,成為創投圈“新寵”。

一方面,合成生物被稱為是繼分子生物學革命、“人類基因組計劃”之后的“第三次生物技術革命”,無論醫療、消費、食品、新材料、甚至農業、美妝,一夕之間,似乎“一切皆可合成生物”。光速中國高健凱就表示:世界上60%的東西全部都可以用生物合成的方式重新做一遍,這是巨大的機會。

由此,也誕生了多家創新企業,包括凱賽生物(688065.SH)、華恒生物(688639.SH)、華熙生物(688363.SH)、弈柯萊生物、藍晶微生物、恩和生物、酶賽生物、合生基因、豐原生物等。

然而,另一方面,在實際商業化過程中,要攻克的技術難關,遠遠要比任何一個項目融資時PPT中所提到的潛在風險要多得多。對于投資人而言始終是不小的挑戰。

01、一周就決定投資,否則就搶不到份額

“最近,有不少投資人著急要和我見面,想要了解下合成生物學內容。”中國科學院院士、分子植物科學研究員趙國屏對媒體表示。

作為生命科學領域一門新興的交叉科學,合成生物學其實已經發展很久。早在2000年,庫爾等學者在美國化學年會上再一次用“合成生物學”描述生物系統中非天然存在的功能性有機分子合成,至此,合成生物學概念才被學術界公認并受到關注。2021年上半年,兩家明星獨角獸企業(Zymergen、Ginkgo)相繼敲鐘上市,間接為合成生物再添了一把猛火。

今天,各類投資機構對合成生物項目的競爭可以說十分激烈,很多投資人看完之后甚至不到一周時間就做了投資決策,“要不然根本搶不到份額。”同樣也有投資人,對于看好的合成生物項目,從天使輪開始連續7輪加持,投資階段逐漸從早期向A輪、B輪轉移。

“要知道,以前(合成生物學)這樣涉及交叉學科的項目,鮮少有人能聽懂我們想干什么,甚至都不知道由哪個方向的投資人來看項目。”藍晶微生物聯合創始人&CEO張浩千回憶創業之初,“很感謝峰瑞資本,以及北大、清華校友基金的支持,幫助我們度過非常艱難的時期。”

這家成立于2016年的企業,直到三年后才進入發展的正軌,做了產品管線,產品性能通過了多個世界500強企業客戶驗證,并獲得了多家企業的訂單和意向訂單。而公司的融資也走上了快車道。B輪融資總額達到15億人民幣。當然這都是后話。

之所以今天資本爭相涌入,是因為合成生物被當做顛覆未來一切制造、重塑傳統生產的技術。

對于合成生物產業,經緯張穎說過,這是一個綜合大賽道,是行業的底層技術平臺之一。在生物制藥、細胞、基因治療,食品消費、化工和現代農業等領域都有大量潛在落地場景。

從目前市場投資類別來看,主要集中在醫療健康、可再生能源、可降解塑料、生物合成化學品等領域。從應用層看,生物體設計與自動化平臺型公司、提供賦能技術型公司這兩類更受青睞,比如國內的藍晶微生物、弈柯萊生物、恩和生物、瑞德林生物、迪贏生物等企業紛紛獲得了高瓴、峰瑞、淡馬錫、巴斯夫創投等知名機構加持。

02、萬能皆可“合成”,碳中和帶來更多創業機遇

從近5年,資本市場對合成生物的投資來看,主要集中在技術應用層面。

從產業鏈布局來看,主要涉及兩類公司:一類是實現從基因編輯到產品落地的全產業鏈公司,既有合成生物學技術儲備,又有市場化產品;另一類是以服務為主,提供基因編輯和細胞工廠的研發型公司,業務以提供合成生物學技術支持為主,產品以代工廠生產為主。

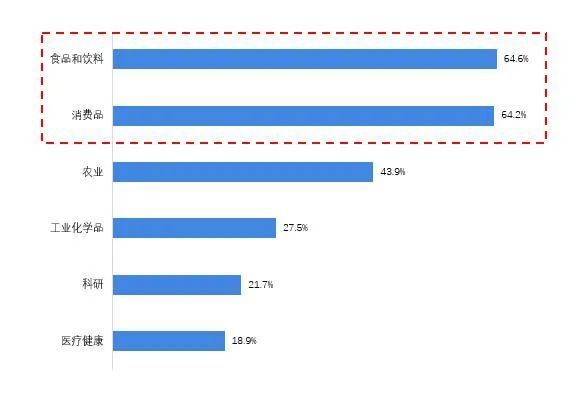

根據CB Insights測算,合成生物學的市場空間增速正逐步加快,預計2019-2024年,全球合成生物學市場中,復合年增長率將達到28.8%。其中,食品和飲料領域的規模復合增速排名首位,達64.6%,工業化學品市場空間將超過350億元。無疑,合成生物學正在呈現爆發性增長。

資本市場也陸續關注合成生物學食品開發領域。

2021年,合成生物在食品&食品配料領域的投資占比約13%,全球合成生物市場食品領域融資額排名前十初創公司中,有7家公司是利用細胞培養技術生產肉類。

細胞培養肉是用動物干細胞體外培養而生產的肌肉組織,是一種全新的肉類生產技術,簡單的說就是“不用養豬可以生產出豬肉”。 周子未來也是國內最早開展細胞培養肉研發的科技企業,獲得了包括高瓴創投、經緯創投、南京創新投資集團等多家機構投資。

再以昌進生物這家公司來看,從自然界中尋找能作為人類新型食物來源的微生物,在高通量篩選、定向誘變、基因編輯等多個維度,建立獨特的細胞工廠,實現蛋白質等重要營養物質的合成,能夠為人們提供更安全、更低碳的蛋白質來源。

作為昌進生物的投資人,高瓴創始合伙人李良表示,替代蛋白方向的技術攻堅,不但能改變人類蛋白質的供給和生產方式,同時對于實現碳中和有重大前瞻意義。

事實上,“雙碳”背景下,生物技術的應用可以降低工業過程能耗15-80%,原料消耗35%-75%,減少空氣污染50%-90%,水污染33%-80%。換句話說,使用可再生原料替代不可再生能源必然是未來趨勢,合成生物學也是實現生物質能源高效利用的理想手段。

“碳中和目標下,合成生物學一個非常有市場的應用方向就是傳統化工材料的替代,而且在中國也有足夠大的市場。”峰瑞資本創始合伙人李豐也對融中財經表示,“長期來看,要在中國實現碳中和,終究繞不過鋼鐵、水泥、塑料制造這三大項。合成生物學,簡單來講就是用菌、酶或者微生物來完成碳鏈的分解轉移過程。這個過程里就有非常多創業機會。”

除了之外,李豐還對記者強調,這兩年有一個特殊的背景,全球貨幣超發帶來了全球性通脹,進而引發大宗商品的價格上漲。石油價格的上漲會導致石化產品價格水漲船高。原本合成生物學制造出來的石化產品替代品的價格是要高于石化產品的,而受大宗商品價格上漲影響,“綠色溢價”會相對降低,甚至出現“綠色平價”。所以可以判斷,合成生物學接下來會迎來一個更加特殊且巨大的市場機遇。

03、科學家才是這場生物革命的C位

合成生物學包含了計算機科學、基因編輯和基因測序等跨領域的多學科。

“工程技術帶來的生物科技革命還處在非常早期的階段,國內外不超過10家上市公司,可借鑒的成熟經驗也比較少。”高瓴張磊就提出,投資人要深入思考,在(合成生物學)價值鏈上如何做創新、如何落地?如何發揮科學家精神和企業家精神?因為從基礎科研到產業化應用,從實驗室到廣袤的市場,諸多瓶頸需要突破,要邁過創新的死亡谷,絕非易事。”

2021年以來,高瓴圍繞合成生物學密集布局,其中超過10家都是初創企業,占絕大多數,這中間又有超過一半公司是科學家創業、科學成果轉化的結晶。

我們仍以藍晶微生物為例,其創始人團隊是北大博士和清華博士(聯合創始人兼CEO張浩千是北京大學整合生命科學博士;另一位聯合創始人、總裁李騰是清華大學生物材料學博士),之前,清華的一位教授也在團隊,僅研究可降解塑料這件事情至少就有十幾年技術能力積累。

高瓴表示,“在生物科技革命這場浪潮中,科學家才是主力軍,要尊重科學家,讓科學家坐C位,完成來自實驗室的科研成果轉化。要讓科學家把主要精力投進科技創新和研發活動中,讓他們做自己擅長的事情,解決核心問題,把融資、商業模式、銷售、知識產權等商務上的事情交給專業人士來做,從而提高科技成果的轉化效率。”

04、退出預期不要太樂觀

過去兩年,合成生物領域,涌現了大量初創企業。這個賽道需要大量能落地的技術,從實驗室走到工業界,系統性地打通產業轉換的路徑,這是我們非常期待的。

“不過,對于合成生物學公司來說,關鍵的產業化節點是能否做到成本具有競爭優勢”,凱賽生物的董事長劉修才說過,“只有產品過硬的公司才能持續發展。”

隨著合成生物學概念的推廣,國內外涌現出了大批合成生物學公司,在醫藥、農業、食品、材料、精細化學品等各個領域進行顛覆式創新,然而技術突破及產業化落地仍是其核心發展瓶頸。

“合成生物學最主要的任務,是要按人們的需求,設計出相應的‘產品’,即分子機器、細胞工廠、新型藥物等。但實現這一目標的最大科學技術瓶頸,是理性設計能力太差,其背后是對非線性的復雜的生命系統,從分子到細胞再到個體的多層次功能和規律的科學認識不到位。”這是中科院院士趙國屏對合成生物學給出的冷思考。

“一些技術研發的進度永遠比想象的慢,上游的菌種培育、基因改造、酶種選擇、中游的環境控制、下游的提純技術等全都是沒有現成know-how的坑。投資人們別對項目退出預期周期不要太樂觀。”某天使投資人同樣表達了對投資合成生物學的擔憂。

日前,“人工智能預測蛋白質結構”位列國際學術期刊《科學》2021年度十大科學突破之首。未來,與人工智能的融合,可能會是合成生物學的一個發展方向;而細胞機器人和混合細胞電子系統的出現,則為集成電路與合成生物學的交叉,提供了新思路。

簡單來講,任何新技術新產業的發展都必然要經歷時間的打磨。如果將目光以十年為單位放遠,我們相信,合成生物學必然將描繪出一個更可持續、更有無窮潛力的未來畫像。

*融中財經(ID:thecapital)