文|化妝品觀察

上周五(3月5日),由廣州麗彥妝化妝品有限公司攜手忠華集團建立的廣清中大檢測研究院正式成立。據悉,該檢測研究院專注于化妝品原料及成品的分析檢測評價,旨在成為國內極具規模的權威第三方檢測機構。

過去一年,類似這樣的第三方檢測機構的數量迅速增長。據國家藥監局官網,目前化妝品注冊和備案檢驗機構共計304家,相比去年初的264家,近一年時間增加了40家。

這是新規之下的必然產物。由于品牌方及生產企業對產品檢驗檢測和功效評價的需求猛增,化妝品檢驗檢測市場正迎來蓬勃發展期。但與此同時也亂象橫飛。

2022年伊始,廣東省檢迅檢測科技有限公司(以下簡稱“廣東檢迅檢測”)便因出具虛假檢測報告而吃下罰單,揭開了化妝品檢驗檢測行業亂象的冰山一角。

亂象一:虛假檢測,“一鍵下單即可獲得檢測報告”

據行政處罰決定書,2021年9月23日,東莞市生態環境局對廣東檢迅檢測進行了飛行檢查, 發現《檢驗檢測報告》(編號:2145087/2145096)存疑。

經調查發現,該公司檢測人員潘某將本該由自己進行的微生物平皿菌落計數的工作交給了另一名檢測人員劉某,記錄單應同時記錄兩人共同完成該實驗,但原始記錄單上只有潘某一人的簽名。造成2021年8月4日潘某外出采樣的情況下,記錄單上仍記錄他在做實驗。

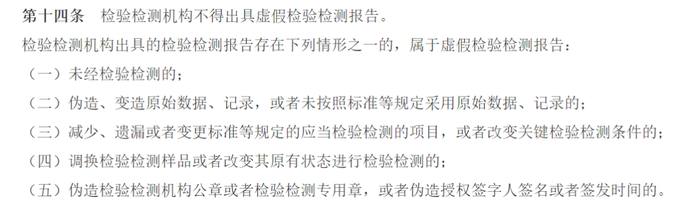

根據自2021年6月1日起施行的《檢驗檢測機構監督管理辦法》(下稱《辦法》),“偽造、變造原始數據、記錄,或者未按照標準等規定采用原始數據、記錄的;偽造檢驗檢測機構公章或者檢驗檢測專用章,或者偽造授權簽字人簽名或者簽發時間的”等五種現象,均屬于虛假檢驗檢測報告。

截自《檢驗檢測機構監督管理辦法》

由此,今年1月20日,廣東檢迅檢測被東莞市市監局進行行政處罰,罰沒共計3.5萬元,違法行為類型為“出具的《檢驗檢測報告》存在偽造原始數據、記錄的情形,屬于虛假檢驗檢測報告”。

事實上,廣東檢迅檢測只是個例。據化妝品觀察了解,自2021年上半年新規陸續落地后,在淘寶、拼多多等電商平臺上,宣稱“無需寄送樣品”“一鍵下單即可獲得檢測報告”“檢驗檢測包過”的店鋪紛紛涌現,且銷量可觀。

“這些真假難辨的檢測報告,嚴重擾亂檢驗檢測市場秩序,也損害了行業公信力”,某業內人士說道。

亂象二:不實檢測,“買純凈水替代檢測單位水質”

除了上述虛假檢驗檢測報告,還有業內人士向化妝品觀察曝光了“不實檢測報告”的案例。

“現在很多化妝品企業的水質檢測、空氣檢測都存在貓膩”,某研發工程師直言,有些檢測機構壓根不在檢測單位的取水點取樣,而是讓后者直接去超市買純凈水進行檢測,“這已經成為了行業內化妝品水質檢測的常規操作了”。

此外,該工程師還透露,化妝品工廠申請生產許可證前,必須光照度、車間菌落總數、水質等項目檢測均合格。目前,很多新工廠都會選擇和代理機構合作,后者協助搭建質量體系和前期審廠的準備工作,以幫忙新工廠“過證”。

但從實際執行來看,漏洞很多。“代理機構和第三方檢測機構直接對接,二者‘私下勾結‘應付了事。比如進行化妝品空氣檢測時,大多走個過場,到現場逛一圈。”據透露,這種情況在市場上的占比超一半。

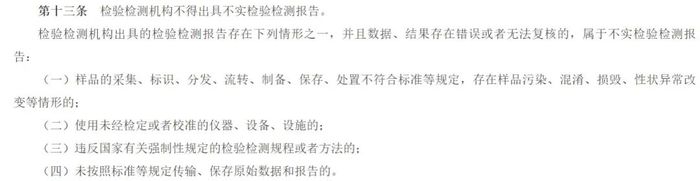

而按照《辦法》第十三條中的相關規定,上述這幾類現象均屬于不實檢驗檢測報告類型。

截自《檢驗檢測機構監督管理辦法》

廣州市勝蔻生物科技有限公司研發工程師潘廣樂指出,對于新工廠而言,搭建符合許可證要求的生產質量體系是有難度的,“因為新工廠缺少專業人員,或是沒有招到合格的質量安全負責人,找代理機構輔助過證是很普遍的現象,這也為檢測亂象的滋生提供了土壤”。

亂象三:無相應檢測資質,不合格率達40%

《化妝品監督管理條例》第四十九條明確指出,“化妝品檢驗機構按照國家有關認證認可的規定取得資質認定后,方可從事化妝品檢驗活動。”

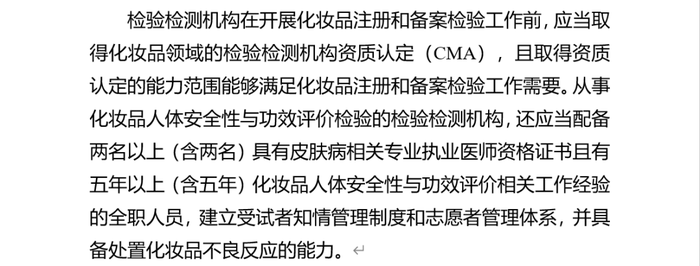

另據《化妝品注冊和備案檢驗工作規范》(下稱《規范》),檢測機構須取得化妝品領域的檢驗檢測機構資質認定(CMA),且取得資質認定的能力范圍能夠滿足化妝品注冊和備案檢驗工作需要。從事人體安全性與功效評價檢驗的機構,還應當配備具備一定資歷的專業人才。

截自《化妝品注冊和備案檢驗工作規范》

這意味著,從事化妝品檢驗檢測機構的門檻并不低。

但實際情況卻并非如此。化妝品觀察梳理發現,截止目前的304家化妝品注冊和備案檢驗檢測機構中,有不少原主業是進行食品、環境檢測,如今只是新增了化妝品功效檢測業務。

據廣州尊伊化妝品有限公司創始人陳來成透露,“(有些檢測機構)要么招不到專業的檢測人員,要么檢測人員業務不熟,做出來的數據體現不了實際產品功效”。因此,超出檢測能力范圍并出具報告的行為屢見不鮮,甚至有企業在同一個地方跌倒兩次。

去年9月,優檢安評(上海)檢測技術有限公司(下稱優檢安評),因不具備相應檢驗檢測能力卻出具了蓋有“CMA”標志章的相關檢驗報告,被上海市嘉定區市監局處以4萬罰款,并責令改正。

今年1月4日,上海市監局發布的《關于2021年度檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督抽查情況的通報》顯示,被隨機抽檢的5家化妝品檢驗機構中,2家未通過,不合格率高達40%。而這2家化妝品檢測機構存在的違法違規行為包括“超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果”,其中一家依然是優檢安評。

亂象四:打“價格戰”,檢測機構陷入低價競爭

功效宣稱成為產品標配后,檢測機構生意火爆,檢測費更是水漲船高。據化妝品觀察此前報道(詳見《難!化妝品功效檢測成本漲300倍 | 新規之下》),功效宣稱的檢測報價從不足千元到幾十萬元不等。

但眼下,一些小檢測機構為了搶占市場,不惜以低價吸引客戶。正如陳來成所言,“檢測能力有限,卻靠低價搶生意,進入價格拼殺”。

化妝品觀察以“化妝品檢測”為關鍵詞在淘寶進行搜索,發現相關店鋪有近50家,檢測資質、檢測標準、價格體系等參差不齊,尤其是在報價上,沒有統一標準。以“化妝品有害物質(鉛、汞、激素等)檢測”為例,價格為17.99-106元不等,其中銷量最高的是35元,累計銷量200+。

另據廣東某化妝品檢驗檢測機構負責人透露,當前化妝品檢驗檢測機構都在打價格戰,比如非特9項的檢驗檢測,剛開始報價超1000元,現在有機構直接報價200多元,陷入嚴重的低價競爭。

“按目前功效評價的低端報價,根本就承受不了檢測成本,那么就有可能是假檢測或數據造假。”陳來成一針見血地指出。

還有某資深法規人士表示,現在志愿者供不應求,部分檢測項目有年齡以及膚質限制,更是難招。但不少檢測機構靠低價吸引瘋狂接單,哪怕根本做不過來,“這種情況下還能按時出具報告,其真實性和正確性可想而知”。

行業呼聲:亟需建立“統一標準”

作為在化妝品上市前進行產品安全檢驗的“把關人”,化妝品檢驗檢測承擔起了相當重要的角色。為了避免市場亂象的頻發,監管層曾出臺過相應法規進行規范和約束。

比如,早在2019年,國家藥監局就發布并實施了《化妝品注冊和備案檢驗工作規范》,對化妝品檢測相關流程進行了嚴格規范。

“《規范》施行之前,不少檢測機構拿一個隨便裝著料體的瓶子就可以去檢測。但是現在基本不敢這么做了,都需要提供成品包裝”,潘廣樂說道。

2021年7月16日,國家市場監管總局還曾連接發布兩份文件——《關于國家產品質量檢驗檢測中心及其所在法人單位資質認定等有關事項的通知》,以及《關于開展打擊網售假冒檢驗檢測報告違法行為專項整治行動的通知》,并開展為期兩個月的打擊網售假冒檢驗檢測報告違法行為專項整治行動,意在肅清網絡買賣假冒檢驗檢測報告的違法行為。

監管層重拳出擊效果立竿見影,化妝品觀察搜索發現,電商平臺上那些宣稱 “包過”、兜售虛假檢測報告的店鋪,目前已杳無蹤影。

另據化妝品觀察不完全統計,自2021年至今,包括優檢安評在內的8家檢驗檢測機構,因存在未按規定的檢驗方法要求開展檢驗等問題,已被國家藥監局通報暫停化妝品注冊和備案檢驗信息系統使用權限。

這意味著,這些檢驗檢測機構不得繼續受理化妝品注冊和備案檢驗申請,需停業整改直至審核合格。截至目前,上述8家機構中的上海德諾產品檢測有限公司,已主動注銷注冊備案檢驗機構賬號,離開了這一行業。

但據化妝品觀察了解,目前針對化妝品檢驗檢測的細節上,行業也存在部分爭議,亟需建立統一標準。

譬如根據《規范》第十一條,“送檢樣品應當是包裝完整且未啟封的同一批號的市售樣品,送檢時尚未上市銷售的產品,可以為試制樣品”。但據潘廣樂透露,目前很多化妝品送檢都是在實驗室打樣的,而并非在生產車間取樣送檢,這會導致樣品和市售產品不一樣,“如果監管部門作進一步說明就更加好了”。

某頭部國貨品牌研發總監還指出,目前行業對于功效檢測的評價標準也不一致,“除了特證功效是規定方法和資質認定的檢測機構外,其它功效測試對評價機構和評價方法沒有資格認定且標準不一,公平性存疑。”

對此,他建議,企業應該和檢測機構合建功效測試團體標準,“功效測試方法可以百花齊放,但是也必須要有標桿方法,這可能是規范化功效測試方法的一條途徑”。

“企業不要被無底線的低價檢測機構所吸引,檢測方法科學、檢測結果權威、檢測周期合理,這才是品牌方關注的方向。”陳來成如是表示。

來源:化妝品觀察公眾號

原標題:亂!化妝品檢測行業一團麻