記者 | 陳佳靖

編輯 | 黃月

《海中白象》

北京十月文藝出版社 2022-01

作為美籍華人作家,凌嵐筆下的故事始終聚焦新時代的華人移民。其于2020年出版的中短篇小說集《離岸流》就是基于過去20多年來中國大陸留學生在美國的移民生活創作,題材包括異鄉漂泊、中年危機、移民二代對父母輩的認同與反叛等。最新出版的這部《海中白象》共收入九個中短篇小說,書寫的仍是身處美國的華人移民的日常生活。

在這本集子中,同名短篇小說《海中白象》從女兒的視角講述了父母情感破裂的故事;《消失》與《陀飛輪》采取不同角度展現少男少女青春期的悸動、反叛與成長;《萍聚》通過一次疫情期間的老友聚會書寫華人間的互助與親情……這些故事共同拼湊出一幅華人移民眼中的美國圖景,讓我們看到這一特定群體真實的生活面貌。

《日記中的博爾赫斯,1931-1989》

鄭菁菁 / 陸愷甜 / 徐泉 譯

華東師范大學出版社 2022-01

阿根廷著名作家博爾赫斯與比奧伊·卡薩雷斯的友誼始于20世紀30年代。盡管兩人在諸多方面觀念不同,但他們都對書有著狂熱的興趣,這令他們的友誼迅速升溫,并持續了超過五十年。在此期間,他們曾一起寫過偵探小說、幻想小說,寫過電影劇本、文章,作過序,一起帶頭編纂過系列文叢和內容繁雜的文選,編注過文學經典,還一起辦過雜志。可以說,無論在創作上還是生活上,沒有誰比卡薩雷斯更了解博爾赫斯。博爾赫斯自己也承認:“我的生活對他而言沒有秘密。”

1947年,卡薩雷斯開始以日記的形式記錄那些與博爾赫斯“似乎永無休止又激情碰撞的對話”,并筆耕不輟地堅持了近四十年,最終匯集成了這部《日記中的博爾赫斯》。卡薩雷斯曾表示:“我能做的僅僅是講述我是如何看待博爾赫斯以及他是如何與我相處的,糾正人們對他的錯誤認識,維護博爾赫斯,尤其要維護真相。”在書中,博爾赫斯“如親密友人一般侃侃而談,將他本人過往所尊崇的諸事付之笑談”。這些日記也為讀者呈現了當時世界文壇的種種風云軼事,一窺文學創作背后的故事。

《如何帶著三文魚旅行》

上海譯文出版社 2022-03

本書是意大利百科全書式作家翁貝托·埃科的文學小品中知名度最高的作品。有評論家說,閱讀翁貝托·埃科對我們的精神痼疾而言是一種解毒。他的寫作范圍無所不包,諸如足球、色情片和咖啡壺之類看似“無腦”的話題也能在他筆下變得既有趣又深刻。正如標題“如何帶著三文魚旅行”一樣,讀者還將在書中看到作家對現代生活中種種荒誕之事的精妙解答,比如,如何購買飛機上的小玩意兒、如何談論動物、如何避免使用手機、如何擺脫“千真萬確”等等。

本次新版由陳英從意大利語版本直接翻譯而來,新增了《如何變得受人歡迎》《如何懲罰散布垃圾郵件的人》《如何在媒體的紛亂中生存》等十篇文章。這部妙趣橫生的非典型生活指南也充分體現了埃科的寫作觀念:“我堅信寫作仿諷文學不僅合理,而且根本就是我的神圣責任之所在。”

《德累斯頓:一座城市的毀滅與重生》

新經典文化 | 文匯出版社 2022-02

德累斯頓是德國東部僅次于首都柏林的第二大城市,被譽為“易北河上的佛羅倫薩”、歐洲文明的中心。在二戰接近尾聲之際,1945年2月的一天,上千架盟軍的轟炸機飛過這里,造成大約2.5萬人喪生,德累斯頓在一夜之間淪為廢墟。這場災難的親歷者之一、作家庫爾特·馮內古特曾如此評價其呈現出的殘酷的黑色幽默:“耗資巨大,計劃周密,最后,卻毫無意義。”這次轟炸是為盡快結束戰爭,摧毀納粹的戰斗意志而進行的,包括丘吉爾在內的英國高層批準了這一計劃,但就連丘吉爾本人也在事后對空襲的必要性產生了懷疑。究竟誰該為德累斯頓的毀滅負責?圍繞這一問題的爭論至今仍未終止。

近年來,德累斯頓的檔案館一直在努力收集證詞和目擊者描述,從攻擊計劃的制定者到實施轟炸的飛行員,從大火中的幸存者到驚愕于毀滅程度的局外人,這項鼓舞人心的公共歷史計劃讓許多失落的記憶重見天日。本書基于大量史料和檔案還原了災難的全過程,并充分討論了其引發的道德爭論,一直寫到今天的和解與復興。在作者看來,德累斯頓的故事既關乎死亡也關乎生命,它訴說了人類精神在最特殊的境遇下展現出的無限堅忍。

《加害人家屬》

春潮 | 中信出版集團 2022-02

很多人都相信“我不會成為加害人”,但自己不犯罪,并不代表不會成為加害人家屬。例如小孩犯罪的家長、配偶犯罪的丈夫或妻子、父親或母親犯罪的兒童,連同親戚犯罪的人一并算起來,每起案件背后其實牽連者眾。這些加害人家屬往往承受著來自社會的巨大壓力,一些人因為家人犯案而失去工作、不停搬家、被騷擾或人身攻擊,無法過上正常生活,更有人因過重的負罪感而自殺。本書聚焦至今鮮有人討論的加害人家屬,向大眾揭示了他們是如何面對親人犯罪,又是如何度過往后人生的。

本書作者鈴木伸元任職于NHK電視臺,他以2010年4月初NHK電視臺播放的《加害人家屬的自白》為基礎,在書中大幅加入了沒有被剪輯進節目的信息,包括大量加害人家屬的手記和采訪報道。他坦言,這些采訪曾讓他屢次遭到斥責:“你把被害人家屬置于何地?”在他看來,現在的日本社會的確缺乏對被害人與被害人家屬的援助,他也無意高聲呼吁加害人家屬的權利,但讓社會大眾了解后者的現況仍有意義——發生在加害人家屬身上的悲劇,追根究底源自加害人犯下的罪行,反過來說,如果加害人能事先想到這一點,或許就不會一時沖動而犯罪了。

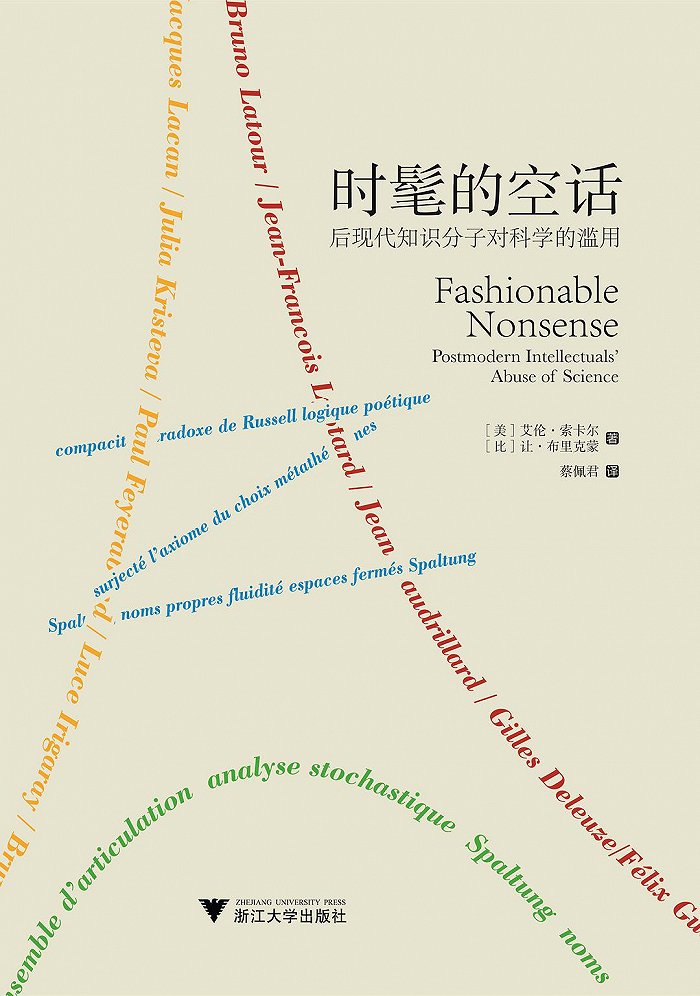

《時髦的空話:后現代知識分子對科學的濫用》

啟真館·浙江大學出版社 2022-02

1996年,美國紐約大學物理學教授艾倫·索卡爾模仿當代理論家,胡亂引用與科學有關卻晦澀難懂的術語寫下了一篇文章,并發表在當時作為思想界標志期刊的《社會文本》上。后續,索卡爾自己揭露了這種故作高深但語焉不詳的荒謬手法,這起惡作劇在學術界引發了劇烈反響,被稱為“索卡爾事件”。《時髦的空話》是索卡爾與另一位物理學教授讓·布里克蒙對該事件的直接回應。他們列舉了一系列后現代主義思想家的論著文本,尖銳地指出部分內容不僅難以理解,而且暴露了作者對科學概念的無知、誤解與誤用。事實上,深奧難解并不一定都有深度,含糊地套用科學模型來論述人文社會議題對讀者并無助益。

索卡爾和布里克蒙檢視和批判的對象有不少是當代法國著名思想家,包括深受讀者仰慕的拉康、克里斯蒂娃、鮑德里亞、德勒茲等。在索卡爾看來,這些思想家對很多基本的科學概念一知半解,卻用博學的假面具來炫惑不懂科學的讀者,他們對科學術語的大量使用反而反映出一種“科學主義”(scientism)的心態。當代人文社會學者對科學似乎有一種曖昧的心理:一方面批判科學已變成霸權;另一方面又極力為自己的研究爭取“科學”的資格。本書將幫助讀者深入了解這場后現代主義與科學派的“世紀之戰”,重新審視后現代主義的思想潮流。

《霍克尼論攝影》

理想國 | 北京日報出版社 2021-11

本書第一版曾在1994年被引進中國,是英國藝術家大衛·霍克尼唯一一部專門論述攝影與影像藝術的著作,收錄了他與好友保羅·喬伊斯關于攝影的對談。自20世紀80年代起,霍克尼創作了一系列名為“Joiners”的攝影拼貼作品,深入探索了繪畫與攝影在視覺表現上的關系,以及攝影作為藝術的可能性。盡管如此,在長達三十多年的實踐中,他的作品和理念一直沒有得到充分重視。這本時隔多年的增訂本將為那些對霍克尼或攝影感興趣的讀者彌補缺憾。

事實上,早在20世紀70年代初期,霍克尼就開始利用多張圖像及“剪紙照片”(cut-up)進行實驗,但直到發現了寶麗來照相機,他多年的實踐才得以厚積薄發。當時,人們相信相機是一架可以記錄客觀事實的機器,藝術家也渴望用攝影來呈現事物真實的一面,但“真實”恰恰是霍克尼想要推翻的概念。在他看來,相機是藝術家畫板的擴充,他此后創作的攝影作品本質上都是在同攝影既定的“寫實主義”觀念進行斗爭,以其觀看方式為參照,我們對觀看的傳統理解可能是完全錯誤的。可貴的是,這本對話集的核心議題不囿于攝影,在霍克尼與喬伊斯長達17年的交流中,它成為了一本涉獵廣泛的文集,探討藝術家與其所棲居的世界之間的關系。

《動物去哪里》

后浪 | 湖南美術出版社 2021-12

早期,生物學家從動物的足跡、巢穴、糞便中尋找它們在野外的蹤跡;如今,借助新科技,動物的痕跡不只印在地上,還印在電腦的硅基芯片里。本書圖文并茂地講述了動物追蹤技術革命史上的重大突破,旨在向讀者呈現陸地、天空和海洋中的前沿研究。大部分故事都談到了“做標記”(tagging),即科學家把一個設備裝在動物身上。隨著移動通信技術的興起和計算機的小型化,這些設備能收集到數以十億字節計的行為、生理、環境數據:從兀鷲的翱翔盤旋軌跡,到南極沿岸的海水溫度,再到熊蜂的飛行,讓我們能以前所未有的方式看待自然世界。

越來越多的野生動物研究者正在和工程師合作,開發遠程研究動物的新方法,生態學與技術的融合也讓來自更多學科的人參與到動物保護問題的對話中。其中一部分原因在于,如今科學家收集到的數據太多,不可能獨自處理,這就需要跨國、跨學科的團隊幫助他們充分利用動物數據。本書就是由一位地理學家和一位設計師合作的結果,他們借助跨海光纜創作了這些故事和地圖,或許可為追蹤和保護野生動物的專業人士、相關數據分析師和可視化分析工程師帶去靈感。