文|燃次元 呂敬之

編輯|饒霞飛

北京時間2022年2月24日晚,阿里巴巴(BABA.US)公布了2022財年第三季度的財務數據,這季度的財報出現了一個有趣的現象——這位電商巨人,不再將重點關注放在電商上了。

在2021年年底,阿里對業務架構進行了新的調整,這是阿里升級多元化治理體系后的第一份季報。在本次財報中,阿里亦更新了業務劃分口徑,細化為中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、云業務、數字媒體及娛樂、創新業務及其他。從目前的數據來看,調整的效果開始初步呈現,阿里的新業務開始發力。

從財報數據來看,集團收入同比增長10%至2425.80億元(人民幣,以下未注明則同),主要由中國商業、云業務、本地生活服務及國際商業各分部的收入增長所驅動。但本季度,阿里的凈利潤出現了巨幅下滑。阿里巴巴財報顯示,歸屬于普通股股東的凈利潤為204.29億元及凈利潤為192.24億元,分別同比下降74%及75%。

該季度,阿里全球年度活躍用戶穩步增長。數據顯示,截至12月31日的12個月內,全球阿里巴巴生態系統的年度活躍消費者達到約12.8億。阿里中國商業業務的年度活躍用戶達到8.82億,單季凈增長約2000萬,主要由2021年上線的淘特所驅動。截至2021年12月31日止的12個月,淘特擁有2.8億年度活躍用戶 ,較上季度增長3900萬。

具體到業務版塊來看,中國商業部分在本季度收入為1722億元,作為核心業務占整體營收比例為71%,同比增長僅為6%。該部分業務中,淘寶和天貓的GMV僅實現增長緩慢,僅實現個位數據增長。

本地生活服務方面,本季度收入同比增長27%至121.41億元,訂單量實現同比增長22%。截至2021年12月31日止12個月,本地生活服務年度活躍用戶單季凈增長1700萬至約3.72億。

云業務季度收入(抵銷跨分部交易的影響后)同比增長20%至195.39億元,反映了來自金融及電訊行業的強勁增長。云業務的經調整EBITA(息稅前利潤)由去年同季度的虧損2.21億元,扭虧至本季度的盈利1.34億元。

與之相比的,是阿里老本行電商客戶管理收入(電商平臺的廣告流量收入+傭金)的下滑。因為雙11的影響,本季度客戶管理收入較上季度環比增加40.44%至1000億元,卻比2020自然年同比下降1%。

阿里從電商起家,后將觸角擴大至物流、生活、云計算等多項業務,隨著商業帝國的壯大,原本作為主力軍的電商卻不斷縮水。

在過去的一年里,受外部因素的影響,阿里的市場表現同樣并不樂觀。2020年底,阿里美股股價以每股232.76美元收盤,到2021年底,股價下跌至每股118.88美元,跌幅48.92%。昨天財報公布后,美股開盤價格為每股100美元,收盤價格略漲8.93%至每股108.93美元。截止發稿前,股價較去年收盤下跌53.2%。

新業務的發力和老業務的乏力,都預示著阿里將開啟商業道路的下半場。

漲不動的電商巨人

“增長是解決企業一切問題的鑰匙,一旦增長趨緩甚至停滯,那么所有曾經不起眼的細節就都變成了問題。”這句話用來形容阿里2021年的處境再合適不過。

從年初到年底,螞蟻上市被叫停、高層陷入丑聞、薇婭逃稅被封殺,阿里狀況百出的背后,是早就露出端倪的增速疲態。

從總體收入來看,阿里增速放緩開始于2019年,過去五年中總營收的漲幅從55%的水平下落至40%的水平。

數據來源/阿里巴巴年報;燃財經制圖

單獨看2021年的答卷。

2017年,阿里入股高鑫零售后,持有其36.16%的股份,在財報并表中,如果剔除高鑫零售業績的影響。2021自然年的四個季度,阿里總營收的同比增長分別為40%、22%、16%和10%(截止發稿未公布剔除后增長,此為剔除前增長),呈現明顯的增長下滑趨勢。

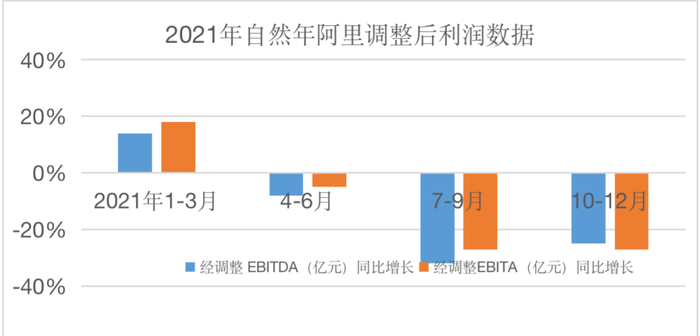

利潤方面,2021年第一季度,受到反壟斷法處罰影響,經營虧損76.63億元,如果不考慮一次性罰款帶來的影響,經營性利潤則為105.65億元,同比增長48%。經調整EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)為298.98億元,同比增長18%,經調整EBITA為226.12億元,同比增長14%;

第二季度,經調整EBITDA為486.28億元,同比下降5%,經調整EBITA為417.31億元,同比下降8%;第三季度經調整EBITDA為348.40億元,同比下降27%,經調整EBITA為280.33億元,同比下降32%;第四季度經調整EBITDA同比下降25%至513.64 億元,經調整EBITA同比下降27%至448.22億元。

數據來源/阿里巴巴2021自然年財務數據;燃財經制圖

整個2021自然年,阿里總營收同比增速放緩到年初的四分之一,且調整后凈利潤不斷下滑。總營收增長乏力暴露的,是電商業務的疲乏。

明確定義自己是“agent”(代理人)的阿里在電商模塊一直充當著平臺的角色。阿里作為傳統電商,打法明確,外部平臺買流量,內部平臺賣流量。其主要的客戶是平臺商家,主要的收入由兩部分構成:客戶管理(包括關鍵詞競價推送、展示位競價推送以及信息流推送業務——一言以蔽之:流量收入)以及傭金(天貓銷售額的0.3-5%)

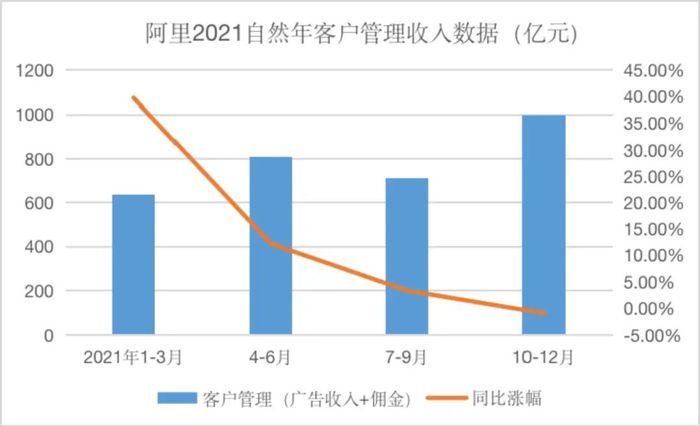

2020年第三季度,阿里正式將傭金收入合并至“客戶管理”科目。參考合并前收入比例, 2018年、2019年以及2020年上半年傭金收入與流量收入的比例分別是1:2.28、1:2.44以及1:2.38。同時段流量收入占比總收入比例分別為39%、34%和31%,都是占比總營收最高的科目。

由此可見,流量廣告是阿里最主要的收入來源。這項收入的增長,卻在2021年出現疲態。

根據阿里財報,2019年第四季度、2020年第四季度以及2021年第四季度客戶管理收入分別為846億元、1019億元以及1000億元,同比漲幅為21.2%、20.5%以及-1%,增幅大幅度下跌。

單看2021年一到四季度,客戶管理收入分別為636億元、810億元、717億元、1000億元,同比漲幅39.78%、12.2%、3.3%、-1%,在2021年第三季度的客戶管理收入出現環比11.6%的降幅。

數據來源/阿里巴巴2021自然年財務數據;燃財經制圖

阿里財報中對主營業務增速放緩給出兩個因素的解釋:GMV(商品交易總額)漲幅下跌和其他玩家入場瓜分。

從GMV的增速來看,2016年到2020年GMV分別為3.1萬億元、3.8萬億元、4.8萬億元、5.47萬億元和7.49億元;同比漲幅為22.58%、26.31%、13.95%和36.92%。在疫情影響逐漸消退的2021年,阿里卻沒有保持持續增長的勢頭。

海豚智庫的測算數據顯示,截止2021年9月30日的2021年第三季度,阿里巴巴GMV同比下滑了4.8%左右。

在2月24日晚上阿里對于最新季度報表的電話會議上,有媒體問道阿里本自然年度GMV是U形、V形還是下跌的趨勢,阿里發言人巧妙地回答道,“我也很想知道。”

GMV是由流量乘以轉化率乘以客單價得出的,近年來阿里對天貓的流量傾斜、以及推薦算法的升級都是在提升客單價和轉化率。不過從下滑的GMV可以看出,效果并不顯著。

這是因為,作為GMV最重要的組成因子——阿里的入口流量,在被不斷分食。

被分食的流量

在阿里公布2022財年第三季度財報前一天,快手公布了取消電商外鏈的消息,提醒商家在3月1日之前準備好轉接站內商品鏈接。這下子,阿里口中搶占電商蛋糕的“其他玩家”又多了一名。

多名分析師曾推測,阿里在2020年把流量收入和傭金收入合并記錄,是在粉飾阿里流量被大量分食的現象。在杭州做電商運營經理的劉濤對此看法表示認同,“2019年阿里的流量就有點賣不動了,為保持流量業務營收增長,阿里的策略是增加站內付費廣告位。”

從結果來看,2020全年阿里的流量營收保持了同比17%的增長,但,“商家日子不好過了。平臺流量減少,加上付費渠道變多,商家在面對銷售額下降的同時,廣告費卻在猛增。這也為商家轉戰其他平臺埋下了伏筆。”劉濤說。

目前來看,2021年,阿里已經無法再像過去一樣,用增收廣告位的方式來實現大幅增長,流量被分的趨勢已成為數據上的事實。

是誰分走了阿里的流量蛋糕?

“拼多多和抖音等平臺。”劉濤告訴燃財經,“下沉市場的流量被拼多多瓜分,剩下的被抖音等平臺收割。”

拼多多勢頭強勁的時候,阿里并不以為意,因為拼多多的打法與阿里沒有太大差異,以信息流廣告的方式大量引流之后,在站內做流量轉化。只是拼多多目標群體更加細分,但用的都是一套流派的武功。

然而,抖音等其他平臺對阿里的影響已經不容小覷。

阿里、拼多多、京東為代表的傳統電商平臺的玩法都是站外引流,站內變現。誰站外引流成本低,站內變現營收高,誰就掌握核心競爭優勢。

但是,抖音自帶的流量制造的屬性破壞了游戲規則,抖音的內容創作平臺自己就是流量制造機。去年9月15日,在第二屆抖音創作者大會在上,北京字節跳動CEO張楠公布了抖音最新的數據,截至2020年8月,包含抖音火山版在內,抖音的日活躍用戶已經超過了6億。此前,還有未經查考的數據表明,抖音的日活已經增長至近8億。

在業內看來,抖音6億月活客戶幾乎可以實現“自產自銷”,以內容創作為平臺吸引流量,再介入帶貨轉化,極低的獲客成本成了抖音與傳統電商打“持久戰”的護城河。

“因為抖音流量成本相對較低,所以他們流量不怕賣得比阿里便宜。阿里一個流量能賣100元,但成本要1元;抖音一個流量只能賣30元,但他們成本可能只有0.01元。而且隨著抖音電商入駐的商家增多、產品豐富,抖音產出低的短板會逐步改善。抖音只靠流量成本低這一招,就能慢慢吞噬阿里更多用戶。”劉濤表示。

年近40歲的消費者王某就經常被抖音的內容吸引下單,“我很少網購,都是我老婆喜歡在淘寶買買買,下了抖音之后我本意只是打發時間,但刷到直播間里很便宜的東西,就忍不住下單。”

王某代表了沒有被阿里開發卻被抖音等其他平臺收割的部分消費者心理:有消費能力,卻沒有明確消費意圖,淘寶這種搜索電商無法激發他的購買欲望。

抖音利用仿佛有“讀心術”的內容推薦算法,幫助消費者找到他們感興趣的內容和商品,既能分食阿里的流量,還能挖掘原本沒有被阿里收入囊中的增量市場。而高頻更新的內容延長客戶駐留時間,增加客戶購買概率,這也是阿里受限于搜索電商的屬性而無法做到的。

實際上,除了抖音,其他平臺也在對阿里形成威脅,如微信的小程序,擁有超10億日活的微信,帶貨能力也在無形中增強。

燃財經接觸的多位消費者便表示,他們在看到一些“種草”商品后,越來越習慣在微信中通過搜索小程序直接實現購買,原因便是,在微信中能實現購買,沒必要轉到其他平臺。

更重要的是,其他平臺對電商同樣虎視眈眈,如小紅書等,這些平臺都在蠶食著阿里的流量。

阿里近年來逐漸形成的流量集中于頭部商家趨勢,也是商家們減少廣告投放的另一個原因。

阿里的商品排序規則就是商家的“游戲寶典”,想要獲得同類搜索詞的優先展示就要符合阿里的商品排序邏輯,淘寶曾經公布上千條商家能夠獲得優先展示需要滿足的條件。

以綜合搜索舉例,包含單個搜索詞下的銷售額、質量分(點擊率,圖文相關性等)、客戶反饋(商品收藏加購情況,商品轉化率,商品動態評分,客服在線,詳情頁打開時長等)。

成熟的商家們摸透了游戲規則,懂得在權重高的因子上使勁,來獲取更多免費流量,而后來的商家只能用最笨的方法——不斷提高關鍵詞出價,對著相關關鍵詞一頓買買買。結果很有可能“廣告投放猛如虎,一看收入二百五。”

逐漸形成的流量向頭部商家匯集的趨勢,讓新玩家獲取流量的投產比越來越少。這部分“苦關鍵詞買量久矣”的商家看到了抖音的藍海,內容帶貨+直播帶貨的全新玩法、更低的獲客成本和入場成本,更弱的商家競爭和龐大的用戶基數,商家們紛紛騎上墻頭開始嘗試抖音。

客戶與商家紛紛“爬墻”的流失徹底改變了阿里過去多年一家獨大的電商格局。

但阿里仍有忠實用戶做護城河。90后菲菲就是這樣一名消費者,“我在淘寶上買東西已經超過十年了,不論在什么平臺、什么渠道看到商量,最終我都會上淘寶搜一搜,搜關鍵字或者拍照。我覺得淘寶的店家非常成熟,物流、客戶、品質都能得到保證,很省心,其他的購物平臺多少有點試錯成本,所以不想嘗試。”

搜索電商中,阿里在消費者心智中的地位是阿里的優勢,也應該是阿里嚴防死守的陣地。阿里無法變成內容電商,反過來抖音等其他平臺也做不了搜索電商,阿里被分流從趨勢成為事實,預示著未來電商平臺的多元化。

走下電商神壇的阿里,需要走向下一個戰場。

阿里的下半場:本地生活和云

在諸多業內人士看來,阿里的詩和遠方,也許會在本地生活和云計算。

本次財報中,阿里生活服務板塊積極增長:2021年自然年,生活服務板塊的年度活躍消費者達到約3.72億,單季凈增長1700萬;生活服務訂單量本季度同比增長22%。

不過,比客觀數據更值得關注的,是財報中阿里首次將本地生活業務分成兩大類別,其中餓了么和淘鮮達以“到家”服務為主打,而高德地圖和飛豬則以“到達目的地”為主打。

本地生活的賽道上,美團是阿里的強勁對手。美團餐飲外賣業務在其2021年前三個季度期間,收入分別為206億元、231億元和265億元,同比增長為116.8%、59%和28%。相比之下,同時間段,阿里本地生活的收入分別為72億元、88億元和95億元,同比增長為50%、24%和8%。

營收和增速上,餓了么都明顯落后于美團。一部分原因是美團打造以“吃”為核心的多元本地服務場景。美團長期深耕于本地生活,滿足用戶生活中方方面面的需求,形成更強的協同效應。而餓了么則在被收購后成為阿里“到店+外賣+餐飲+配送”的液態體系中引流的一個環節,反而弱化了其在本地生活和”吃“本身的定位。

此次阿里在本地生活的重新布局,將餓了么在液態里重新定位,強調其場景化功能,正契合了阿里發言人在財報電話會議中所闡述的,阿里將為客戶提供多品類、多場景的戰略布局。

隨著《關于促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》中,關于“引導外賣等互聯網平臺企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準,降低相關餐飲企業經營成本”條文的發布,本地生活平臺的高補貼、高壟斷、高傭金的“三高”模式時代徹底結束,未來的本地生活會是布局消費升級的長期戰略。

恰巧,阿里做好了本地生活持久戰的準備。根據36氪媒體報道,俞永福去年12月發給本地生活全體員工的內部郵件中,他提出了自己對于生活服務行業的戰略性思考,“本地生活服務行業沒有一招制勝的方法,就像是拳擊比賽,雙方需要在長周期中以‘點數’決勝。而決定‘點數’的正是平臺的基礎服務能力和長期價值創造力。”

去年12月17日,餓了么宣布聯合百果園、鮮豐水果、切果NOW等頭部品牌成立果切實驗室,共同研發果切新品和創新吃法,同時對陽光果切的標準化進行升級。餓了么的舉動正是阿里發力基礎服務長期價值的表現。

根據艾瑞咨詢的數據,2020年,中國本地生活服務市場規模達到20萬億元,預計2025年將增長到35萬億元。調整戰略后的阿里,在這片藍海里尋找下半場的入場劵。

比起本地生活的“重新出發”,阿里在阿里云的布局已經長達十年。

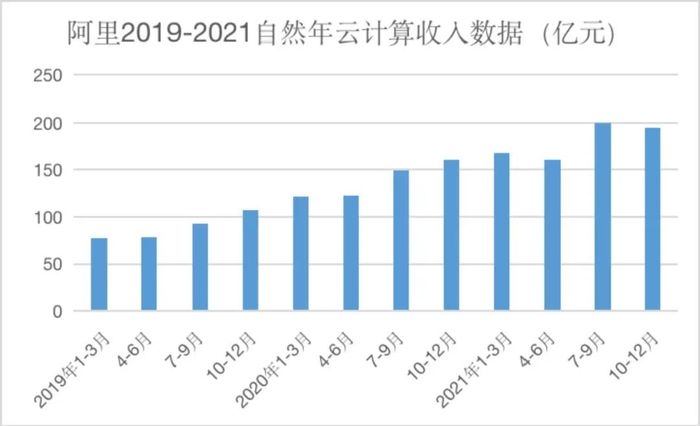

從2019-2021自然年,阿里的云計算業務保持著穩定的增速。2021年第四季度,阿里云實現195億元營收,比去年同比增長21%,較2019年同比增長59.83%,且在2020自然年第四季度調整后EBITA首次實現盈利。

今年,北京冬奧會成功將核心賽事技術服務遷移至阿里云,這是阿里云業務探尋政府合作的幾年里最“出圈”的案例。正如阿里云智能總裁張建鋒所說,北京冬奧被載入史冊的不僅是運動員的表現,還有在數字化科技領域的成功迭代。言下之意,阿里云和運動健將們一起成為冬奧的精彩瞬間。

阿里云對政府關系的探索已經持續了幾年,此次冬奧會的部署能夠側面說明阿里云產品的實力。

根據獵云網報道,去年國際權威研究機構Gartner陸續發布”數據科學與機器學習平臺(DSML)”和“云AI開發者服務(CAIDS)”兩大AI魔力象限報告,阿里云憑借AI基礎設施、產品矩陣和開發者服務等優勢,分別闖入特定領域者象限和遠見者象限,也是唯一家同時入選兩大AI報告的中國廠商。

阿里云業務部一位不愿透露姓名的負責人也對燃財經表示,“阿里云從產品品類、穩定性以及容量各方面的硬指標來說都是全國第一。”

不過,產品能力過硬不代表阿里云可以高枕無憂。事實上,該負責人表示,“從2015-2019年這幾年里,云業務的自然增速非常高,那個時候幾乎不需要出去銷售客戶就會源源不斷的進來,但是這種現象從2020年開始就逐漸放緩了。”

和電商命運相似,阿里云自然增速的放緩也是因為同質化產品的同場競爭。

“以前,云計算是一種新興科技,想要布局的企業肯定想找夠硬的品牌,因為他們認為這樣的企業才有研發實力。然而現在,騰訊的下場自然分食了一部分做文娛、游戲的行業公司。他們天然會更信賴騰訊高于阿里。同理,阿里在電商、中小微企業的信譽度更高。”

“不是所有客戶在選擇云技術的時候都會對企業的科研團隊、硬核技術研究的那么透徹,品牌影響力占據很多客戶選擇的心智。因此同質化產品增多后,阿里的云市場不可避免的被分割。”業務負責人表示。

阿里云的壓力從最新財報也能看出端倪,2021自然年第四季度,阿里云計算出現營收環比負增長。從上季度的200億元營收,略微跌幅2.5%至本季度的196億元。

數據來源/阿里巴巴季度報表;燃財經制圖

對于市場的變化,阿里云在做出針對性調整。

在人員布置上,該業務負責人透露,“2020年之前,阿里云在招聘上要求非常嚴格,基本都需要8-10年以上經驗的老手,到了阿里都是P7、P8以上的等級。但從去年開始,阿里云業務擴招了很多剛畢業或者工作三年之下的新人,等級也更低。這些人專門是為了阿里云做下沉市場和區域市場的。”

“去年開始,阿里云的市場布局就從行業分類逐漸轉型成區域分類。以前每個行業的銷售團隊基本之對接頭部企業,比如銀行的就對接四大行,互聯網的就對接頭部。現在我們把中國劃分成16個執行區域,按照區域拓展市場。新人的加入就是為了更好的拓展腰部企業和本地企業。”

在客戶和業務的多元化上,阿里發言人在財報電話會議中表示,本季度阿里云計算客戶已經有52%的非互聯網客戶,更多行業和體量的客戶都在選擇阿里云。

而阿里本季度報表中,也首次揭露了云計算在碳中和領域的可能性。

根據電話會議,碳中和作為國家未來15年大力推動的核心事業,必將創造新興行業與企業。這些企業在數據管理中對于碳排放的指標的監督、數據管理等都可以通過云部署來實現高效運作。阿里云將持續在碳中和領域中可能性的探索,進一步擴大客戶與行業的多元化。

財報中顯示,中國云計算市場在2020年達到0.2萬億元,而在2025年則可預期達到1萬億元。阿里在云領域的領先技術以及品牌口碑,極其有可能使其成為下一輛拉動阿里的馬車。

參考資料:

《國內唯一!阿里云同時入選Gartner兩大AI魔力象限報告》 來源:獵云網;

《抖音最新數據:日活躍用戶破6億》 來源:金融界;

《餓了么、美團勝負已分?》來源:澎湃新聞。

*燃次元(ID:chaintruth)

*免責聲明:在任何情況下,本文中的信息或所表述的意見,均不構成對任何人的投資建議。

你怎么看阿里本季度的財報?