文|35斗

吃著機器人制作的食物,是一種極具未來感的體驗。在2022年冬季奧運會現場,參會者正在經歷這樣的“未來世界”。

一、最聰明的餐廳

冬奧會工作者為會場配置了各式各樣的機器人:霧化消毒、體溫監測、物流運輸、收銀機器人以及本文所重點討論的餐廳機器人,此舉目的之一是減少人與人的接觸以將新冠病毒傳播風險降到最低。

在冬奧會主媒體中心的餐廳里,食客通過掃描餐桌上的二維碼選好心儀的食物,當數據傳送到后臺,機器人便開始制作。食物既有中式經典,也有西式的漢堡薯條等。食客可通過透明玻璃看到廚房內忙碌的機器人。

以中餐烹飪為例,餐廳供應的中餐便可分為蒸菜、炒菜、煮菜、砂鍋四大類。通過內置的烹飪工藝、火候控制、灶上動作等數據,機器人可炒制宮保雞丁、東坡肉等經典中式佳肴。傳統炒菜或許還會因為廚師技藝和美味審美而出現較大差異,使用機器人卻可以以其精準數據傳遞炒出“穩定的大廚水準”。

制作完成,飯菜將通過天花板上的軌道運送到每個訂單的餐桌上方。接著,巨大的手臂狀勾手會將食物降落至桌前,方便顧客取用。

據悉,餐廳共配備了120臺制餐機器人,預備了678道世界各地特色菜品,可同時為數千人服務。此外,場地周圍配置有機器人垃圾箱、機器人拖把以保持地面干凈整潔。食畢,若參會者想要小酌一杯,也可前往吧臺,品嘗由機器人調制的雞尾酒。

二、可在立體空間烹飪的機器人效率更高

冬奧會餐廳的主要設計人之一是上海交通大學機械與動力工程學院機器人研究所博導閆維新,他研究中餐烹飪機器人已有15年歷史,共研制出60款以上餐飲服務類機器人。自2019年始,閆維新與企業合作開了多家“天降美食”機器人餐廳為顧客供應美食,如臘味煲仔飯、清蒸筍殼魚。

在第一財經的采訪中,閆維新提到,對于中餐來說,機器人和人工做菜的方式、周期時間是一樣的,不同的是空間利用率,在這個層面上“智慧餐廳”系統做菜效率比人更高。

“人是在一個平面內烹飪,現在機器可以在立體空間內烹飪,空間利用率高。爐頭灶臺多了,這樣出品量就高了。”閆維新說。

閆維新認為中餐烹飪機器人設計的核心是鍋具運動,包含“晃、顛、劃、翻、推、拉、揚、淋”等動作。通過對廚師灶上動作的深入研究,他提煉出“標準化動作”,如將“晃鍋”拆解為圓周、直線運動的組合。

圖5:閆維新博士論文中的圖示 來源:上海交通大學新聞學術網

在鍋具運動中,“大翻”是機器人最難模仿的,炒物要在空中做拋物線翻轉運動且不能掉出鍋外,通過大量仿真函數分析與實驗驗證,閆維新的機器人可實現廚師“大翻”動作的復刻。

機器人烹飪除了提高效率,保證食物的標準口感,還有復制大師廚藝的功效。“機器人有助于傳承中國烹飪文化。我們與多位烹飪大師合作過,記錄他們的烹飪配料、灶上動作和火候把控,在把標準化記錄轉化為機器人控制程序,復制、傳承大師的烹飪技藝。”閆維新說。

三、機器人餐廳日趨流行

從1983年第一家雇用機器人當服務員的餐廳Two Panda Deli算起,機器人餐廳已有近40年歷史。Two Panda Deli通過機器人Tanbo R-1和Tanbo R-2將食品送至顧客跟前,除了送餐,Tanbo R-1和Tanbo R-2還會講笑話和播放音樂,它們很受顧客歡迎。

即使今天的餐飲業已與以往的大有不同,但追求更高的效率、更智能的服務卻是不變的趨勢。近幾年來,越來越多的創業者在餐廳自動化領域看到機會,如機器配送領域與機器制餐領域。

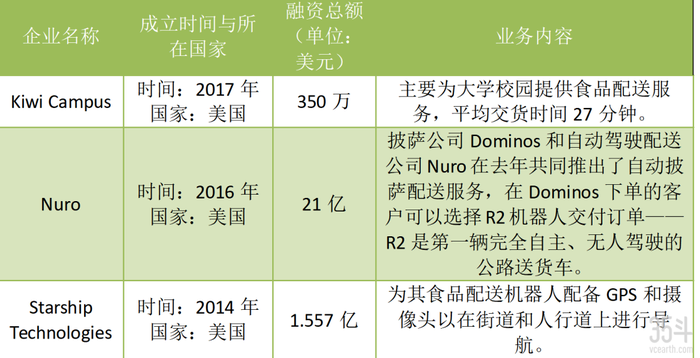

表1:機器配送領域公司(部分) 數據來源:crunchbase、公司官網

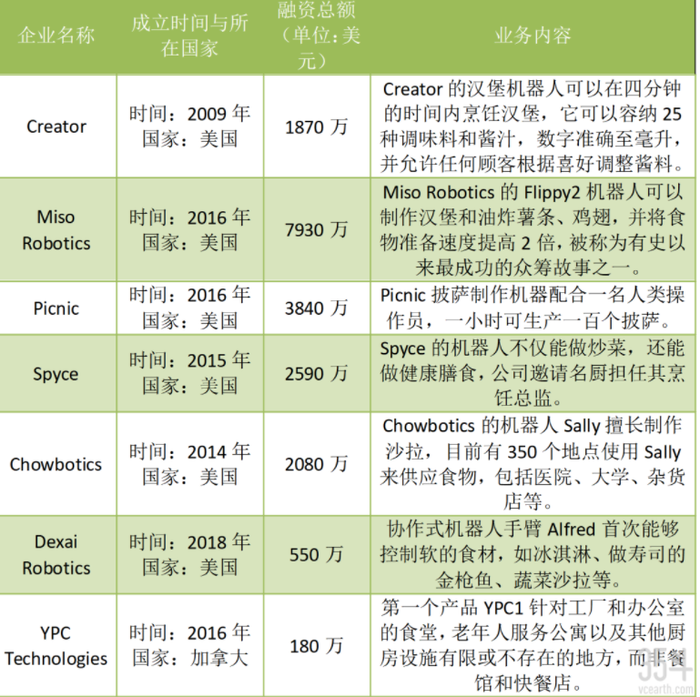

表2:機器制餐領域公司(部分) 數據來源:crunchbase、公司官網

四、機器人是餐廳的未來嗎?

雇用機器人的優勢是顯而易見的,然而仍然存在一些值得被討論的顧慮。

優勢:

1. (對雇主)生產:機器人可以連續24小時運行,不會請病假,沒有節假日,并能充分適應標準化生產勞動,有利于生產效率的提升。此外,雇用機器人可以有效應對勞動力短缺問題。

2. (對員工)安全:對于快餐店的員工而言,緊湊的廚房、熱油和烤架、大量體力勞動會帶來健康上的風險。使用機器人替代,員工可以專注于非勞動密集業務。

3. (對顧客)體驗:在一家機器人餐廳吃飯,除了購買食物,也是在為體驗付費,顧客尤其是孩子會非常喜歡新奇的事物。

4.(對顧客)健康:在新冠病毒流行期間,機器人餐廳更能顯示其優勢,是那些想去餐廳吃飯而擔憂病毒傳播的顧客最佳的選擇。

顧慮:

1.(對雇主)技術;以機器人Tanbo為例,當有人在它在面前穿過,它就會停止工作,若有人來回移動桌椅,它就會無法運作。對于制餐機器人而言,它們只能烹飪特定菜譜的食物,不會根據需求改變它們,此外,它們無法識別食物是否變質。

2.(對雇主)成本:機器人的價格通常比較昂貴,尤其是制餐機器人。漢堡機器人Flippy售價約30000美元,另外,雇主還需考慮機器人的維護和維修成本,價格多少,找誰能修。

3.(對員工)道德:機器取代人類勞動或將使人類成為多余,增加社會失業率。如對于廚師而言最拿手的莫過于廚藝,顧客的認同也會帶來價值感。機器的使用或將剝奪這一切。然而也有一些相反觀點,為低收入者和弱勢餐廳工人提供幫助的組織Restaurant Opportunities Centers United聯合創始人Saru Jayaraman指出,自動化可能導致餐館就業人數的增加,她認為,在自動化更加普遍的加州,餐館就業率卻呈爆炸式增長。

4.(對顧客)當機器制餐送餐常態化,顧客的新奇體驗也會慢慢消失。

可以確定的是,機器人餐廳的運轉在很長一段時間內仍然需要人類員工的協助。首先,全機器運轉會導致餐廳缺少人情味。Creator創始人Alex Vardakostart采用機器人制餐,卻仍然使用人類點餐服務員,“對于很多人來說,他們希望和人交談。”波士頓的餐廳顧問Patrick Maguire提出,從經濟和效率來看,自動化的想法可能是有道理的,但它最終會損害顧客體驗,因為機器和人類在無形服務技能方面并不平等。其次,餐廳需要培養一支監督和管理機器人的團隊。盡管機器人擅長標準化勞動,卻難以自行排除故障或修正錯誤。

近兩年來,店鋪導航、點餐機器人已慢慢進入了大眾視野。而制餐機器人仍然停留在“試驗期”,尤其是對于成本更高、制作難度更大的中餐機器人而言。雇主在選擇機器人作為餐廳服務的一部分時,要根據勞動力成本、機器運轉效率、消費客戶態度等因素綜合考量是否需要以及哪一款最適合。任何技術在開頭都是昂貴的,保持對餐飲機器人領域的關注或許是最好的解決辦法。