文|深響 呂玥

在去年蘋果默認關閉IDFA引發巨大爭議后,今年谷歌又帶來了一次的“沖擊”。

近日,谷歌宣布將在Android上推出“隱私沙盒”(Privacy Sandbox),引入更新的、更具私密性的廣告解決方案。這些解決方案會限制與第三方共享用戶信息,并且能夠在沒有跨應用標識、廣告ID的情況下運行。

通俗來講,和蘋果一樣,這是一次谷歌為提升用戶隱私保護而做出的數字廣告運作方式“升級”——在實現不跟蹤用戶前提下,讓廣告主通過更安全的方式來完成廣告推送。

事實上早在2019年時,谷歌就宣布將放棄對第三方Cookie的支持,并提出了“隱私沙盒”。但在這一計劃提出之后,英國競爭及市場管理局(CMA)對此展開了調查,廣告業者與GitHub、電子前線基金會(EFF)等技術組織也是極力反對。

既保護用戶隱私,又保護廣告生態系統,這樣看似讓多方共贏的計劃為何卻始終存在爭議?“隱私沙盒”究竟是打算做什么?開始應用后,廣告行業又將面對什么改變?

隱私沙盒究竟能做什么

一切要從Cookie開始說起。

Cookie是一種儲存在本地的文本文件,網站服務器可以借此判斷用戶是否是第一次訪問。但由于這其中記錄著用戶個人信息,也被營銷公司、第三方統計公司用來形成用戶畫像,進而做定向廣告的推送。

從基礎的身份識別技術,到廣告推送的輔助工具,用戶在看到各類符合自己喜好、需求的廣告時其實能夠知道自己的信息被傳遞給了廣告平臺,但并不清楚他們究竟能夠看到多少、收集到什么,這便出現了關于個人隱私的問題。

近幾年來歐盟地區與Cookie相關的執法案例逐漸增多,全球多個國家也都推出了個人數據保護和隱私法規。在這一環境背景下淘汰第三方Cookie已是大趨勢,例如2017年蘋果Safari就對Cookie追蹤進行限制,2019年Firefox瀏覽器阻止Cookie追蹤,2020年微軟Chromium版Edge瀏覽器也開啟了防跟蹤功能等等。

來源:微軟

作為行業龍頭,谷歌的Chrome必然也需要改變。但與其他說阻止便阻止的瀏覽器不同,谷歌不僅是瀏覽器開發者,更是個龐大的廣告平臺,其廣告業務與Cookie追蹤也是息息相關。于是谷歌必須要拿出一整套方案,讓用戶、廣告商出版商都滿意。

而隱私沙盒正是為此而出現——其目的就是讓廣告商不使用第三方Cookie,在避免用戶不知情被跨網站跟蹤的情況下,依然能夠正常做廣告并獲得收益。

來源:谷歌

谷歌目前計劃會從2023年中期開始逐步淘汰第三方Cookie。當然,不使用第三方Cookie并非是說完全不對用戶進行數據追蹤,而是將可能涉及個人隱私的內容遷移到瀏覽器本地做存儲和處理,讓其他網站只能獲取部分必需信息。

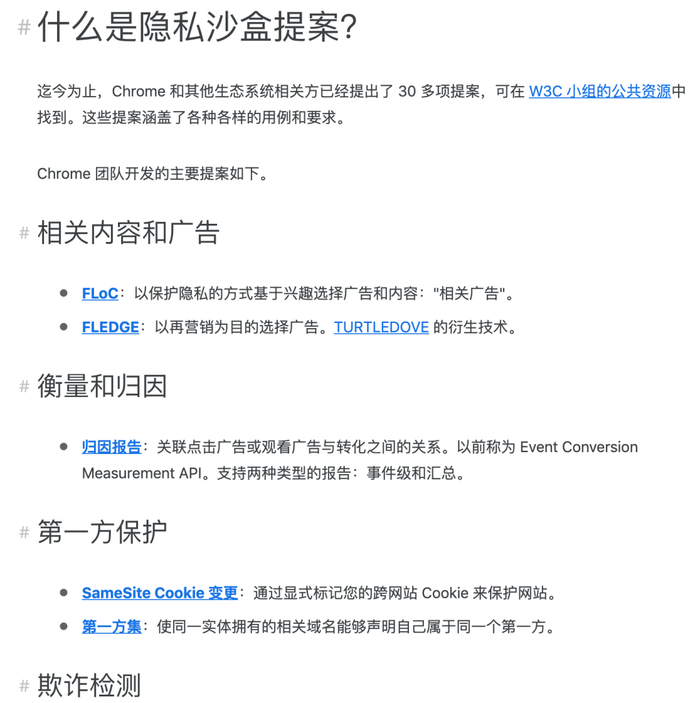

這就需要一系列新技術來支持。在隱私沙盒中,Chrome和其他生態系統相關方目前已經提出了30多項提案,涵蓋了多種用例和要求。包括以FLoC技術(現已用Topics API替換)來替代第三方Cookie,引入“隱私計算”限制數據收集, 通過“信任令牌”幫助打擊欺詐并區分機器人與人類,用歸因報告API讓廣告商完成對廣告投放效果的測量等等。

來源:谷歌

行業爭議點在哪

關于谷歌推出“隱私沙盒”的爭議,其實首先在于新技術可能會帶來更多問題。

來源:谷歌

例如此前推行的FLoC技術,簡單來說就是將有相似瀏覽行為的用戶歸類為數個類別,廣告主再針對同一類別顯示相關廣告,這樣用戶就可以隱身在興趣群組中。但電子前哨基金會(Electronic Frontier Foundation,EFF)認為根據人們的瀏覽行為進行分類,很可能造成如就業、住房以及其他類型的歧視。

開發Firefox瀏覽器的組織Mozilla則認為,FLoC技術本身就可能帶來隱私風險——廣告商可以使用瀏覽器指紋(browser fingerprinting)技術進一步縮小群組中的潛在客戶范圍,也可能會結合群組ID來區分出單一使用者。群組ID即便跨網站仍是相同的,廣告追蹤將有機會關聯外部管道以造訪使用者的數據,這樣一來所泄漏的資訊恐怕比Cookie還要多。

除了對新技術持懷疑態度,出現新變化也意味著動蕩和挑戰,而這必然是業內多方不想面對的。

根據eMarketer的調查數據,除了搜索廣告之外,互聯網上大部分廣告都需要仰仗第三方cookie的追蹤來記錄用戶。禁止了對Cookie的使用,那么廣告產業鏈上的各個環節幾乎都會受到影響。例如影響廣告發行商對消費者投放的精準性,從而降低其收入;負責收集數據和做監測的第三方數據公司可能會被“卡脖”,影響其業務正常運行;對于專門做定向廣告推送的公司,其影響甚至可能是致命的。

但第三方cookie時代的終結從幾年前就已有預兆,不少廣告商們已經開始探索多條可行的出路,這其中就包括選擇巨頭平臺的第一手數據。而這也就帶來了另一個爭議點:谷歌是否可能會存在壟斷行為,讓新技術更“利己”。

谷歌絕對稱得上是互聯網廣告巨頭,在其業務中,來源于廣告的收入在總營收中的占比高達九成。去年包括Meta在內的互聯網公司紛紛要面對“廣告業務承壓”,但谷歌第四季度廣告營收為612.39億美元,同比增長32.7%,超行業預期。

這種既做業內頭部玩家、又做行業規則制定者的身份,自然免不了會被質疑。不少隱私和網絡安全研究員、獨立分析師都表示谷歌不能聲稱自己擁有單方面做出決定的合法權利,并且如果新規則是要中小玩家更加依賴于巨頭第一方數據,那擁有最多第一方數據的人肯定會做得更好。

而且近幾年來,谷歌已經屢屢被監管部門所處罰。2019年,谷歌因違反在線搜索廣告規定,屏蔽競爭對手的廣告,被歐盟反壟斷監管機構罰款14.9億歐元;2021年,法國競爭管理局對谷歌濫用其在面向網站和移動應用開發者的廣告服務器市場的主導地位進行處罰,罰款2.2億歐元。同年CMA也啟動了對于谷歌“隱私沙盒”的調查,評估谷歌是否存在利用開發“隱私沙盒”協議為由,使其自身擁有更多在線廣告資源已達到壟斷地位。

對此,谷歌也做出了多項承諾,包括不會使用類似于Cookie的技術跟蹤用戶、不會進行“自我優待”、會以透明流程收集各方反饋、允許CMA和英國隱私監管機構信息專員辦公室(ICO)共同參與“隱私沙盒”計劃等等。2月11日,CMA表示谷歌已經向CMA做出法律承諾,打消了相關顧慮,為此已接受谷歌的Cookie淘汰計劃。

一次看似簡單的技術、規則、系統的調整,背后總是“牽一發動全身”。但正如Android 安全與隱私產品管理副總裁Anthony Chavez所說:“為使用戶、開發者和企業受益,行業必需持續改進數字廣告的運作方式”,行業的車輪終是要在更合規的基礎下才能前行更遠。