記者|張喬遇

即將上會的甬矽電子(寧波)股份有限公司(簡稱:甬矽電子)距成功登陸科創板只差臨門一腳卻遭遇“攔路虎”。

事由長電科技(600584.SH)一則舉報公司侵犯其技術成果及商業秘密的信件,應上證科審核查要求,甬矽電子不得不在2月14日緊急出具了《關于甬矽電子(寧波)股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市申請的舉報信相關內容的自查報告》。

而2月22日正是甬矽電子接受上市委員會審議的日子,甬矽電子能過關嗎?

從長電科技“挖”走766人

甬矽電子成立于2017年11月,至今剛滿四年,科創板IPO目前進入上會審核階段。甬矽電子與長電科技的主營業務領域相同,均為集成電路的封裝和測試。

據招股書披露,甬矽科技大量核心技術人員及高級管理人員系長電科技離職人員,共計766人,占公司員工總數的34.4%。其中包含甬矽電子8名董高監及核心技術人員、32名剔除前述重復的專利發明人、56名研發工程中心員工以及670名其他人員(生產人員,行政、運營人員等)。

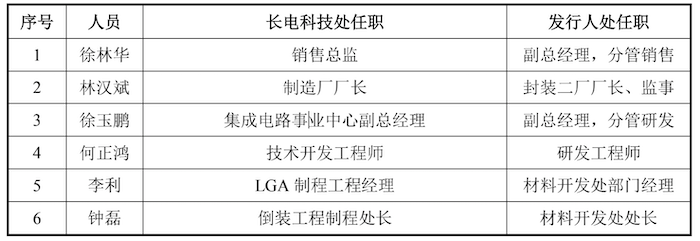

這8名董高監分別為王順波、徐林華、徐玉鵬、林漢斌、辛欣、何正鴻、李利、鐘磊。其中,王順波為甬矽電子董事兼實控人,發行前合計持有公司37.35%的股份;徐林華、徐玉鵬均為公司董事及副總經理;林漢斌、辛欣系公司職工代表監事;何正鴻、李利、鐘磊則為公司的核心技術人員。

根據舉報信內容,截至2021年5月15日,甬矽電子有47.1%的董監高及核心技術人員、27.30%的技術研發人員、84.21%的專利發明人員來自長電科技。長電科技據此起訴甬矽電子及徐林華、徐玉鵬、林漢斌、鐘磊、李利、何正鴻等六名員工,截至招股書簽署日,本案已正式立案,尚未開庭。

長電科技稱,甬矽電子及徐林華、林漢斌、徐玉鵬、何正鴻、李利、鐘磊等六人披露和使用了作為商業秘密的長電科技員工信息,構成對長電科技商業秘密的侵犯,并主張663.25萬元的賠償。

甬矽電子則表示,徐林華、林漢斌均未在長電科技從事研發工作;徐玉鵬在長電科技任職期間主要負責新產品導入及量產階段的制程管理,入職后任副總經理、研發工程中心負責人,直接負責研發工作;鐘磊、李利的工作內容與在長電科技任職期間存在差異。

而何正鴻在長電科技與在公司的研發領域與其在長電科技任職期間研發領域區別較大,不存在利用在長電科技任職期間相關技術在發行人處從事相同或相似工作的情形。

此外,公司創始成員中,王順波、徐玉鵬、張吉欽、吳春悅等4人均同樣曾在日月光、星科金朋等同行業公司任職。

需要指出的是,半導體領域具有投資規模大、設備專用性較強、技術門檻高的特點,但甬矽電子2018年6月便實現了產品的穩定量產,該年營業務收入達到了3854.43萬元。

2018年至2021年1-6月(報告期),甬矽電子的營業收入分別為3854.43萬元、3.66億元、7.48億元和8.36億元,其中2018年至2020年三年收入復合增長率更是高達338.55%。

不僅如此,甬矽電子2019年、2020年及2021年上半年的毛利率分別為16.82%、20.66%和30.22%,均高于行業龍頭長電科技和富通微電(002156.SZ)、華天科技期間均值:13.40%、17.55%和20.20%,更是遠高于同期長電科技同期11.09%、15.34%和16.09%的毛利率。

部分量產產品未有研發項目對應

中國半導體行業協會封裝分會發布的《中國半導體封裝測試產業調研報告(2020年版)》顯示,2019年甬矽電子在國內內資獨立封測企業中排名第6。據此公司將自己定位為國內封測企業第一梯隊企業。

打臉的是,根據上述調研報告,2019年國內集成電路封測企業銷售收入企業中甬矽電子排名第30,并不屬于第一梯隊。

報告期,甬矽電子主要從事集成電路的封裝和測試業務,封裝項目包括系統級封裝產品(SiP)、扁平無引腳封裝產品(QFN/DFN)、高密度細間距凸點倒裝產品(FC類產品)以及微機電系統傳感器(MEMS)。

公司下游客戶主要為集成電路設計企業,產品主要應用于射頻前端芯片、AP類SoC芯片、觸控芯片、WiFi芯片、藍牙芯片、MCU等物聯網芯片、電源管理芯片、計算類芯片等。

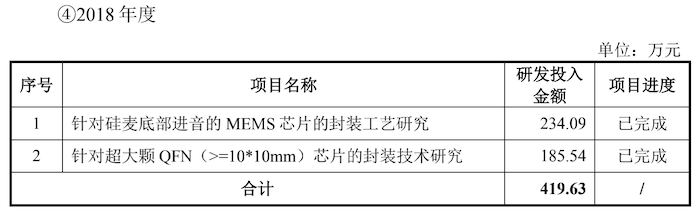

值得注意的是,2018年,甬矽電子主要研發項目僅有針對硅麥底部進音的MEMS芯片的封裝工藝研究和針對超大顆QFN(>=10*10mm)芯片的封裝技術研究兩項,共計419.63萬元,并未涉及FC類產品(倒裝芯片,主要為BTC-LGA產品),但當年甬矽電子即實現了該類產品3170.51萬元的銷售收入。

對此,公司表示在FC-LGA產品量產前,就產品相關技術和工藝進行了相關技術研發如下,但并未披露上述兩項產品的研發投入金額。

此外,甬矽電子技術發展方向與長電科技也有融合,包括高端封裝中系統級封裝(SiP)技術、扁平無引腳封裝產品(QFN/DFN)技術等,在國內量產的9種主要封裝形式中,甬矽電子能夠實現7種封裝形式的量產,遠超其他國內集成電路封測企業。

界面新聞記者注意到,截至2021年8月31日,甬矽電子已經取得發明專利67項,其中2兩項為公司受讓取得,44項專利集中于2020年申請,13項發明專利于2021年申請。

據天眼查披露,甬矽電子發明專利的發明人多為何正鴻、徐玉鵬、李利、鐘磊,均系此案涉事人員。

根據自查報告,甬矽電子的研發人員中,有9名從長電科技離職一年內的發明人在甬矽電子就職期間申請了4項專利,這4項專利涉及相應發明人在長電科技工作時的核心技術。目前甬矽電子已主動撤回了3項專利申請。

但公司表示撤回3項專利申請,主要原因系公司內部技術評審后認為,專利所記載的技術已有大量公開信息且被公眾所知悉,創新性不足,預計無法通過實質審查階段,因此主動撤回。

材料成本大幅下降背離行業

此外,甬矽電子還因材料成本的大幅波動連遭上交所兩輪問詢。

報告期各期,甬矽電子的主營業務成本分別為4545.59萬元、3.04億元和5.87億元,其中制造費用占比從2018年的48.66%下降至2019年的43.02%后大幅上升至2020年的51.74%,直接材料占比從2018年的37.28%上升至2019年的41.66%后大幅下降至2020年的28.07%。

另根據公開資料顯示,2019和2020年度,長電科技材料成本占總成本的比重分別為63.34%和61.48%,顯著高于甬矽電子直接材料占比。

一輪問詢中,上交所要求甬矽電子說明制造費用的具體明細構成并分析變動原因;以及計入直接人工和制造費用的人員數量及變動情況、部門構成、人均薪酬,人均薪酬與同行業上市公司的對比情況。

界面新聞記者注意到,甬矽電子2018年制造費用占總成本比重的下降主要原因在于,一方面,2019年公司職工薪酬占當年從成本的比重從18.81%下降至8.81%,公司表示系2018年進行了人員儲備;另一方面,2019年公司能源費占總成本的比重從10.79%下降至6.07%,公司表示系2019年產能利用率提高導致。

2020年制造費用的大幅提升主要是職工薪酬占比提升至10.64%,與此同時公司包裝材料費占比從3.63%提升至6.49%,對此公司并未說明原因。

二輪問詢中,甬矽電子表示,導致2020年材料大幅下降的原因在于2020年高密度細間距凸點倒裝產品直接材料占比從68.03%大幅下降至52.84%,主要系產品結構占比發生較大變化,直接材料占比較高的BTC-LGA類產品銷售收入下降明顯。

此外,報告期各期末,公司固定資產原值分別為2.89億元、5.87億元和11.85億元,在建工程金額分別為4562.30萬元、3.44億元和9.84億元。在建工程余額快速上升且存在大額未轉固的機器設備。

公司表示,甬矽電子設備達到可使用轉臺的驗收流程包括到廠檢查、設備功能性測試、穩定性測試、聯合驗收后才從在建工程轉入固定資產,公司目前大部分未轉固的機器設備均處于試運行階段。

報告期各期,甬矽電子在建工程中還未轉固的大額機器設備金額分別為3582.82萬元、2.84億元、8.10億元和8.23億元,占當期末在建工程中機器設備金額的比例分別為88.88%、89.12%、87.73%和86.98%。