文|互聯網怪盜團

眾所周知,在當前的宏觀環境下,幾乎所有行業都在“勸退”——勸新人不要入坑,勸已入坑的人早日退坑。2021年以前,互聯網行業可能是例外,但現在也變成了新興的勸退對象。如果你去微博、知乎或豆瓣,看一看求職方面的話題,就會發現:現在已經很少有人建議年輕人加入自己的行業了。

從2021年12月到2022年2月,本怪盜團團長在微信上做了一個小范圍的調查,問題如下:

“此時此刻,你會建議應屆生加入自己的行業、自己的單位嗎?為什么?”

在大約2個月的斷斷續續的調查過程中,我累計問了100多位微信好友,回收了60分“有效回答”。有些人不樂意回答這樣的問題,有些人怕自己的回答太敏感(盡管他們的身份不會被泄露),還有些人只做了回答卻未說明原因。我不得不反復追問一些朋友,并在朋友圈征集回答。60份答卷不算太多,但也不少了,能夠提供一些珍貴的研究素材。

首先說明:怪盜團的這次調查,顯然不是嚴謹的“學術研究”——樣本數量太少,代表性不足,而且不是隨機抽樣。對于專業的社會學家或經濟學家而言,這樣的調查恐怕不具備參考價值。然而,我們做的不是學術研究,而是對現實問題的考察。在調查過程中,我們首先獲得了60個真實的、生動活潑的案例,而且我本人對他們的職業背景頗為熟悉。我們從中獲得的,不是某種冷冰冰的數字或統計測試,而是貼近一線現實的知識,也是對一般人更有用的知識。

先說明一下60位受訪者的背景:

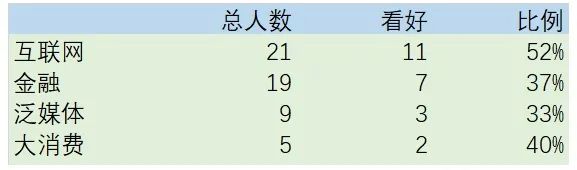

21人就職于互聯網行業(含游戲);

19人就職于金融行業;

9人就職于媒體行業(含出版和新媒體);

5人就職于大消費行業;

3人就職于制造業(含智能制造);

2人就職于教育行業;

1人就職于外貿行業。

在受訪者中,有4人就職于事業單位、大型央企等“體制內”單位,但只有1人具備“編制”,其他均需要接受業績考核。所以,本次調查的對象基本是“市場化”的,體現了“市場經濟參與者”對未來的看法。

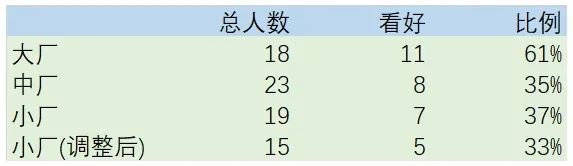

18人就職于“大廠”,即規模很大、在業內名列前茅的公司;

23人就職于“中廠”,即規模較大、在業內有一定知名度的公司;

19人就職于“小廠”,即規模不大的公司或早期創業公司。

請注意,劃分“大廠”“中廠”“小廠”主要是基于怪盜團團長的主觀判斷,不一定客觀。另外,各行各業的規模判斷標準不一樣——互聯網和金融行業的“小廠”,放到其他行業可能算“大廠”了。與其按照收入或人員數量去劃定統一標準,我覺得還是按照行業相對地位去劃分比較好,因為跨行業比較企業規模的意義很小。

4人的工作性質是“老板”(當然,都是小廠老板);

24人的工作性質是產品、運營、銷售、研發等“前臺業務”;

10人的工作性質是HR、公關、企業戰略等“中后臺職能”;

22人的工作性質是投資、融資、IR等“泛金融職能”。、

上述劃分標準也不是很公允。例如,在金融機構,投融資應該被視為一項“前臺業務”;在很多互聯網公司,戰略和投資是一個性質的崗位;而對于“商業分析”到底算前臺還是中后臺,大家的定義不太一樣。說到底,每家企業的情況很不一致,就算在互聯網行業,騰訊投資部和字節跳動投資部做的事情也非常不同。我們只能做出非常粗略的劃分。

值得一提的是,就職者對于自己所處“行業”的定義,可能有微妙區別。例如,一位在互聯網大廠做投資的人,可能把自己定義為“投資從業人員”;而一位在金融機構負責社交媒體賬號運營的人,卻可能把自己定義為“新媒體從業人員”。這也給我們的統計帶來了一些麻煩。好在這樣的案例并不算多,所以我們的解決方案是:盡量按照外界通行的看法進行劃分,必要時參考本人意愿。

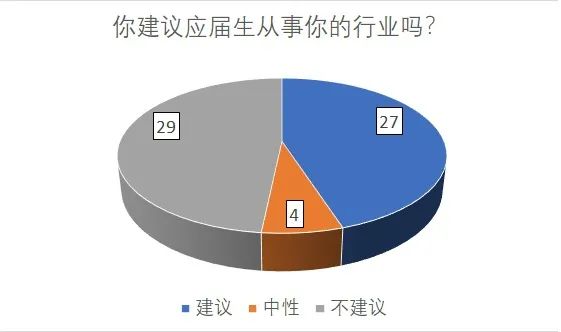

令人驚訝的是,在這個“勸退”成風的時代,在60位受訪者中,竟然仍有27人(約占45%)建議應屆生加入自己的行業;有4人(約占7%)持中性態度;29人(約占48%)不建議加入自己的行業。這也出乎我的意料——在調查開始前,我還以為至少會有三分之二的人不建議加入自己的行業。看樣子,大家的悲觀程度可能沒有想象中那么高。

雖然在2021年受到了反壟斷等多方面因素的影響,互聯網行業的從業者還是看好自身行業比例最高的(52%);金融行業就差了一大截(37%);泛媒體行業則是最差的(33%)。有趣的是,金融從業者往往會勸告應屆生“去科技公司/實業公司/互聯網公司”,因為“金融行業太內卷了/性價比低/學不到東西”;媒體從業者則幾乎一邊倒地認為“媒體已經日薄西山”“傳媒行業已死”,不管他們身處傳統媒體還是新媒體。

更有趣的是,互聯網從業者對自身行業的“樂觀”和“悲觀”,在本質上是統一的:

悲觀者認為,互聯網行業增長最快的時期已經過去,行業正在固化,上升空間有限,對年輕人而言性價比越來越低、越來越不穩定。

樂觀者也贊成上述觀點,但是認為就算這樣,互聯網行業還是比其他行業更好,尤其是互聯網大廠的吸引力仍在,“這年頭應該講究比較優勢”。

下面是受訪者的一些原話:

“債券融資的技術含量很低,我建議有志青年去搞點實在的東西。”(某大型券商債券融資崗)

“除非家里有礦,否則我不會建議應屆生加入我司。不僅僅是行業的問題,在北上廣工作需要殷實的家庭基礎,否則他們難以長期生存下去。”(某中型PE行政崗)

“金融行業太浮躁,不適合應屆生靜心沉淀;競爭白熱化,應屆生缺乏分辨力和耐心,會被行業引導至虛空。”(某私募基金投研崗)

“傳統媒體的經營業務(注:指商業化)每況愈下,短期內很難好轉,不建議年輕人加入!”(某大型國有媒體管理崗)

“對普通家庭而言,互聯網還是一個高薪的快速上升通道,待遇和前景還是比很多行業好很多,但是內卷化日益嚴重,年輕人得有預期。一線互聯網大廠肯定是最優選擇,硬性條件好,運行規范,相對靠譜。”(某互聯網大廠市場崗)

“不是所有行業都像互聯網+游戲行業一樣,每天接受海量的信息轟炸。撐住了會發現自己變得格外敏銳、高效、見微知著,能拆解復雜問題。高壓力、高回報,如果你在這里能成功,就能在任何地方成功。”(某游戲大廠商業化崗)

“建議加入互聯網行業,因為錢多,可以依靠努力掙到不少的錢。”(某互聯網中廠商分崗)

不要忘記,本次調查還有第二個問題:“你建議應屆生加入自己的公司嗎?”在這個問題上,受訪者要悲觀得多,僅有22人建議加入(約占37%),5人表示中性(約占8%),33人不建議加入(約占55%)。有8位受訪者對自己公司的推薦程度要低于對自己行業的推薦程度,與此相反的只有1位。

受訪者推薦加入自己的行業,但不推薦自家公司的理由幾乎如出一轍:“行業還不錯,但我們公司很慘/日薄西山/抗風險能力差。”他們絕大部分屬于小廠或中廠。在2019-20年的那種樂觀環境下,中小廠因為上升空間大、內卷化不明顯,往往成為跳槽的香餑餑;現在的形勢完全逆轉了,人人都想回到大廠。

從下表可以看到,大廠員工看好自家公司的比例本來就是最高的,達到61%;中廠員工看好自家公司的只有35%;小廠員工倒是有37%看好自家公司,不過這里有一定的欺騙性——如果我們去掉4位“小廠老板”(老板天然具備樂觀傾向),那么小廠員工就只有33%看好自家公司了,與中廠相仿。

受訪者的下述言論很有參考價值:

“建議加入互聯網行業,但不建議加入本公司,可以去大廠先鍛煉一下基本功。”(某互聯網中廠投資崗)

“傳統行業的大企業具備較強的抗風險能力,而且在招聘上內卷的厲害(注:指招不到優秀人才),像保姆一樣對待新員工,工作強度比互聯網大廠輕松,建議普通應屆生優先考慮。”(某汽車大廠HR崗)

“年輕人應該先找到一個提供就業機會而且有培養人意愿的地方,例如我們就是。”(某互聯網大廠公關崗)

“到處寒冬,有鵝選鵝。”(不用我說是哪家大廠的了吧)

與此同時,不少于5位受訪者表現了對“考公、考事業編”的強烈支持,認為年輕人在大部分情況下應該優先考慮這些體制內工作:

“如果應屆生考不上公務員或事業編,我才會建議他加入我廠。”(上述一家大廠的受訪者)

“本科生建議考研,研究生建議考公務員或考編。畢竟宇宙的盡頭是公務員、事業編。”(某中型VC投資崗)

“現在公務員的工資不低,補貼不少,副科級每月到手8000多,年終獎大幾萬很正常,還沒算各種年節活動。性價比高,強烈建議年輕人加入。”(某大型國有媒體運營崗)

“我們行業十幾年前是體制內、有編制,現在都是公司化運作、合同工,所以我不建議年輕人加入,因為投入產出比偏低。”(某出版社編輯崗)

遺憾的是,因為我的交友范圍有限,基本未能看到公務員或事業單位工作人員的現身說法——他們是否也認為“宇宙的盡頭是編制”,建議年輕人選擇與自己同樣的道路,還是一個未知數(考慮到編制是鐵飯碗,他們應該也不會有故意把自己說差從而勸退競爭者的動機)。

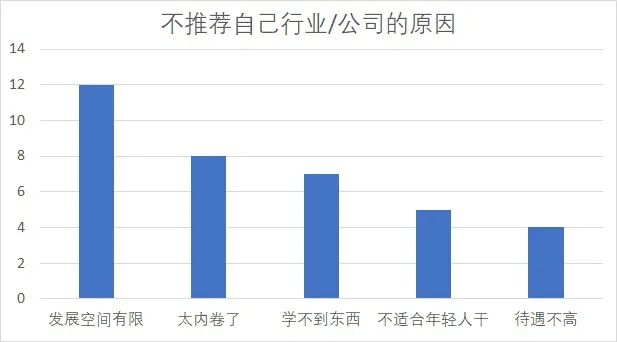

最后看看受訪者不推薦應屆生加入自己行業/公司的原因。毫無懸念,最重要的原因是“行業發展空間有限”;其次是“太內卷了/掐尖效應明顯”;再次是“學不到東西”。在金融業,很多人表示“這一行不適合年輕人干”,應該在實體行業積累一些經驗和資源再說。“待遇不高”則相對不太重要——或許是因為大家的待遇都不太低,或許是他們認為跳槽了也不會拿到更高的待遇。

(請注意,由于一位受訪者可能提出多個“推薦”或“不推薦”的理由,所以原因數量加起來可能會超過相應的受訪者數量。)

下面是一些頗具代表性的受訪者陳述:

“互聯網廣告行業的發展,已經滯后于市場和政策的發展。隨著用戶隱私保護的成熟,行業將面臨更大的阻力,利潤空間明顯縮小。今后,行業內可能只剩下少數大型公司,中小公司的生存被極度擠壓。更進一步說,互聯網過去的模式已經不適合未來發展的需要,但是轉型又是有代價的,建議年輕人順應大勢,選擇更好的行業。”(某互聯網大廠商業化崗)

“建議謹慎選擇互聯網行業,確實太內卷了,而且變化太大,穩定性不好。應屆生還是先踏實穩定做兩年比較好。當然,最終歸途還是教師、公務員。”(某互聯網中廠公關崗)

“對家里有房有車來混日子的,或者名校畢業刷經驗值的,新媒體是個好行業;對個人經濟壓力大的,指望靠工作買房買車結婚養娃的,要慎重,沒有發展空間。”(某新媒體平臺內容崗)

“金融業內卷太嚴重了,普通人基本上沒什么機會了,還是去干點別的吧!”(某私募基金投資崗)

“建議先去實體經濟做一做,再來投資行業。但是,做了實體經濟可能就不會回投資行業啦。”(某私募基金投研崗)

“產業投資需要產業經驗和資源沉淀,跟創業者打交道,需要懂業務,大部分知識不是來自書本。如果家庭背景很好的同學可以來實習,但不建議作為第一份工作。”(某VC投資崗)

按照一位比較典型的、做過HR的朋友的總結:“有公務員考慮公務員,無公務員考慮教師,無教師考慮二線城市國企,最后考慮北上廣深,最最后考慮這些城市的中小廠商。”后面還有一句:“如果家里有礦,那不受此限制。”不過我個人認為,這句話的參考價值不高……

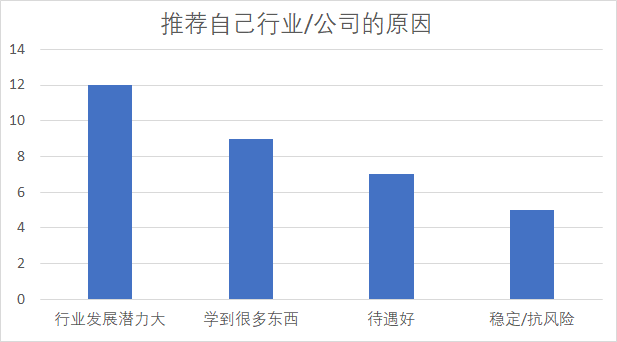

話說回來,還是有接近一半的人推薦加入自己的行業。他們的主要理由是:行業發展潛力大;能學到很多東西;待遇比較好;穩定/有抗風險能力。其實,“內卷”本身就是行業僧多粥少的體現,所以無論推不推薦自己的行業,大家歸根結底最關心的還是行業發展潛力。所謂“學到很多東西”,也要建立在行業有發展的基礎上——對于做了幾年就被迫轉行的人而言,在第一份工作學到的東西可能沒有價值。

下面是一些有代表性的受訪者發言:

“來外貿行業吧,收的都是美金歐元,接觸的都是最新資訊、最新電影音樂,還有機會出國旅行和定居,全世界吃喝玩樂不是夢!”(某外貿公司老板,我總懷疑他是在變相打招聘廣告)

“高端材料行業在國內處于低估狀態,大學生少有把這一行當做職業發展目標的。清華北大的材料工程學生經常刷題去做程序員,但是未來幾年材料科學在我國的科技競賽中將扮演重要角色。所以我建議年輕人加入。相比之下,互聯網的就業期望被大學生高估了,材料行業卻被低估了。”(有趣的是,材料行業是知乎勸退的四大天坑之一,或許確實存在信息差?)

“國產軟件勢頭很好,公司壯大很快,我司很缺有想法的人才,有想法能拼的年輕人加入也能得到發展。”(注:這家公司同時吃到了互聯網+軟件的甜頭,其他公司比不了)

“對于應屆生來說,在大廠做游戲,既能干業務,又能接觸大量市場信息,算是一個不錯的起點。”(附帶說一句,在大廠做游戲已經不是一般應屆生能期盼的崗位了)

總結到最后,我發現,從這次長達兩個月的調查當中,我們獲得的最有用的信息,不是那些表面的統計數據——在街上散發兩小時傳單,可能得到遠多于此的數據量,還可以設計標準化問卷,從而看起來更“學術”;而是那些生動詳細的發言,它們能講述數字背后的故事。我非常喜歡這種深入的交流,所以經常抓住一個受訪者喋喋不休地問半天,這導致最終收集的樣本數量偏少,但或許能帶來更有用的信息。

至于我本人,大概沒什么發言權。但是,從近期我了解到的應屆生求職情況看,2021-22年的就業市場確實已經內卷到了難以置信的地步。大批名校畢業生在爭搶一些看起來平淡無奇的崗位,而且會做大量準備工作;一些只拿到了中小廠的次要崗位的應屆生,簡歷也充斥著各種光鮮亮麗的實習信息。如果是在10-15年前,這樣的人大概只會投遞最好的工作,而且早在9-10月就被一搶而空了。

這就是大批受訪者反復提到的“內卷”“掐尖”“年輕人應降低預期”。至于這種內卷究竟是由于需求不足,還是供給過剩,還是二者兼而有之,那就是另一個問題了。

如果我能給出一個建議,我還是會建議年輕人(不限于應屆生)加入互聯網行業。因為無論從投資還是職場的角度,互聯網行業仍然是未來十年分享中國經濟增長的最佳選擇。不過,如果你的目標不是分享經濟增長,或者壓根不再相信經濟增長這回事,其他選擇可能更有優勢。