文|Eco新勢

《無緣社會》一書中,記錄了日本“孤獨一族”的半生坎坷。這類人群出于種種原因與外界的交集越來越少,最終與整個社會“絕緣”。2021年,中國獨居人口預期將突破9200萬人。不過與《無緣社會》中的情形不同,我們的獨居人士似乎在通過各種方式與社會“結緣”。這些“結緣”的場景并不局限于校園和職場,而是沿著生活中的方方面面向外延伸,形成了一種具有時代特色的“新治愈經濟”。

-01-無限細分的“小治愈”,最撫凡人心

想象一個場景:早晨7點你被電話叫醒,電話那頭傳來的喃喃輕語來自你訂閱的真人叫醒服務。結束了上午的繁忙工作后,你不想與同事們在餐桌上繼續職場心計,于是選擇一家提供毛絨玩具“陪吃服務”的餐廳。晚上結束加班返回家中,不想立刻睡覺的你一邊吸貓,一邊預約了游戲陪玩服務,在找不到隊友的深夜享受片刻的精神自由。

過去提到“治愈經濟”,往往需要參與者通過裸辭等方式獲取大段的自由時間,從過去的高壓環境中完全抽離。但當下受限于就業壓力等現實問題,年輕人逐漸開始選擇不脫離原有生活軌道的“小治愈”。

“治愈”是治愈經濟的目的,這決定著該產業的主要模式便是為消費者解壓、提供放松場所、產品以及服務。隨著經濟社會的發展,各種新興業態普遍誕生,共同組成了治愈經濟的紛繁門類。

從電競陪玩到線下同游,從寵物經濟到陪伴玩偶,陪伴經濟的細分產業日益增加。

在眾多細分產業中,寵物行業毫無疑問是最符合“治愈”這一概念的傳統意義上的“陪伴經濟。相關數據顯示,我國目前現存寵物用品相關企業115.4萬家。僅2021年三季度,寵物用品相關企業的注冊量為20.5萬家,近兩年的平均增長率達95.5%。

作為治愈經濟的重要組成部分,近年來,寵物經濟的規模持續擴張,相關需求的增長,推動著養寵相關的服務與消費不斷更新迭代。然而,寵物陪伴對于當代年輕人來說亦存在或多或少的矛盾。無論是個人健康問題還是精力投入問題,持續擴張的寵物市場無疑難以一蹴而就,解決治愈的需求。

因此,相關非寵物治愈隨之誕生。以陪伴玩偶為例,曾經不起眼的毛絨玩具如今被冠以安撫玩偶的名義,原本其所具有的安撫嬰幼兒的功能,被商家轉接到年輕一代身上,用毛絨玩具填補了寵物的部分功能。

JELLYCAT(邦尼兔)是1999年創立于英國倫敦的毛絨安撫玩具品牌。該品牌下產品在英國常常因為自然的動物形象以及柔軟毛絨的設計,受到嬰幼兒群體的喜愛,隨著國外諸多明星家庭的“帶貨”,在ins等社交平臺上捕獲了可觀的粉絲受眾。在經小紅書、微博等社交平臺經網紅傳入國內后,在國內依舊受到了相當一部分消費者的青睞。

小毛是該品牌下毛絨朋友的“重度使用者”的其中一員。自15年從嫂子那里收到第一只小兔子開始,小毛同學和毛朋友們陪伴走過了成長過程中的諸多重要時刻。小毛手里目前擁有三十余只大大小小的兔子朋友,每只價格在一百至五百元不等。

談到對毛朋友們癡迷的原因時小毛表示,最初喜歡這些毛絨玩具純粹是因為手感,以及其可愛的外形,對該品牌旗下的產品并沒有過多的復雜情感。隨著年齡的增長,生活的刺圍繞身邊。失戀、升學、就業,陌生的城市一個人總是艱難,彼時彼刻,再拾起身邊的小兔子時,小毛感受到了巨大的安慰感。

“有只兔子捏在手里,就感覺很安心呀”小毛如是說。

諸如小毛的情況,還表現在豆瓣“毛絨玩具也有生命”這一小組的四萬組員中。組員們定期分享毛絨玩具的美照,用自己的創意思維讓毛絨玩具擬人化,并為這種“注入靈魂”的玩法樂此不疲。

通過這些“治愈載體”,年輕人收獲了治愈感,同時也找到了一群志同道合的新朋友。外界越是對此感到不可理喻,這些“小治愈圈層”的凝聚力反而越強。這種現象讓“非主流”治愈經濟得到了發展窗口。

-02-新治愈經濟的本質,是精神加油站

治愈經濟為何誕生,緣何興起?

治愈經濟最早發源于日本,最初是日本動漫等產業延伸出來的文創產品、服務的衍生形式。隨著文娛產業的發展,陪伴經濟、賣萌經濟隨之應運而生,并與其他實體經濟產生聯動,逐步在日本成為一種成熟業態。

知乎用戶@李牧說,“治愈文化”在日本已經形成了一套完整的文化產業體系,在許多日本國民的日常生活和潛意識中起著持續而含蓄的作用。出于日本民族戰后的自我不確實感以及自然崇拜,現代日本人普遍存在消極、孤獨、無奈的情緒,在這種社會無意識的加持下,治愈經濟注定難以成為短期的流行消費,而將隨著相關技術手段、法律規范的發展持續流行與發展。

相較于日本治愈文化的“喪”,國內治愈經濟更多是在發揮“精神加油站”的作用。

一方面,出于對事業、生活的觀念改變,部分年輕人開始有意識的延長“單身期”,視其為一種延遲滿足行為。

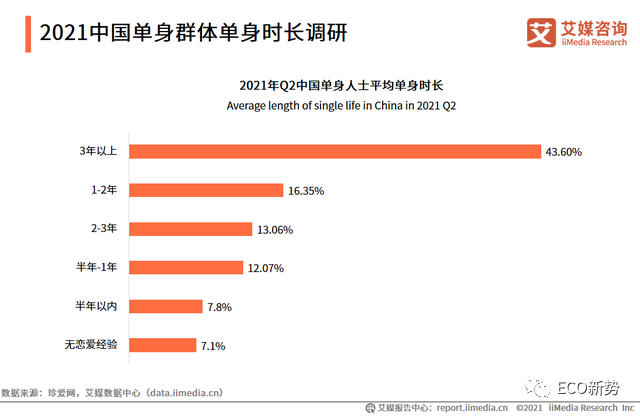

據艾媒咨詢《2021中國單身群體消費行為調查及單身經濟趨勢分析報告》顯示,2021年Q2,在中國單身時長以年為單位的單身人士已高達 73.01%,其中有43.60%的單身人士單身時長為3年以上;7.1%的人無戀愛經驗。而從單身原因調查結果來看,主動性選擇享受單身生活或不著急戀愛為單身群體最主要的單身原因,占比高達45.9%。

這就決定了,國內單身群體具有較大的消費潛力。數據顯示我國非單身群體的月均花費占收入比主要集中在20-40%區間,而單身群體則相對平均地分布在20-40%和40-60%內。其中,單身群體在40-60%區間明顯高于非單身群體,差距接近10%。

巨大的消費潛力催生了國內專門針對單身群體設計各行各業的治愈服務,從一人出行的定制游到餐飲行業針對獨具群體的寵物陪伴服務等。隨著單身群體消費能力的持續發掘,治愈經濟相關聯細分門類如“陪伴經濟”、“一人經濟”、“社交經濟”不斷加碼,從生活上和心理上不斷滿足了單身群體各方面的需求。

另一方面,出門在外的打工人因為缺乏歸屬感、安全感,也需要“治愈力”作為支撐,繼續留在大城市為未來的人生積攢籌碼。

根據馬斯洛需求層次理論,當人均GDP水平達到3000美元的時候,原本處于金字塔底部的生理需求和安全需求將會讓位于第三類需求,也就是我們說的愛和歸屬感。對于愛和歸屬感的需求,促成了“治愈經濟”相關產業的進一步完善,并不斷向著讓用戶感受到愛與歸屬感,從而舒緩他們的焦慮感的目標提高服務質量和水平。

目前新興治愈經濟在我國剛剛起步,無論是“治愈”還是產業模式的規范化均尚欠完善,但作為一種新業態,其發展前景和市場需求仍相當可觀。

-03-治愈有效,“錢”景無窮

小毛與毛絨玩具的陪伴關系,就是治愈經濟廣闊市場前景的一個縮影。而這背后,是社會心理的巨大轉變。現代社會雖然社交手段高度發達,但許多人的交往意愿較過去反而有所下降。他們喜歡待在一個舒適的自我空間內,與陪玩、寵物貓狗、毛絨玩具在一起,享受完全“可掌控”的關系。

心理學家Donald Winnicott將毛絨玩具稱作“過渡物件”,成為獨生子女童年陪伴的重要成員,給予孩子更多的安全感。隨著兒童的成長,對安撫玩具的依賴感并不會隨著年齡的增長而減弱,相反,會產生日益增強的依賴感。研究表明,這一群體和安慰品之間的聯系,即使在他們長大后,仍然能幫助這些年輕人更好的適應生活壓力。

可見,治愈經濟的發展不僅僅是生產力發展的產物,某種意義上也是當下社會生活的粘合劑,是便于年輕一代更好融入社會的“過渡物件”。這種工具價值也決定了,為治愈經濟買單的年輕人會越來越多。

因此,如何合理的開發利用這個潛在的巨量市場,便顯得尤為重要。

首先,治愈經濟需要足夠的創意與內容,來維持產業發展。對于相關知識產權的保護便顯得尤為重要。相關部門應該依法嚴厲打擊侵權行為,為治愈經濟及相關細分產品做好知識產權全流程管理。

其次,隨著產業持續發展,治愈經濟的發展模式可預見的將偏向于定制化、獨特化和細分人群化。在此背景下,如何跳出圍繞“消費快感”的淺層治愈經濟,減少表面文章,便成為至關重要的破題之匙。這就要求商家更應提高相關產品深度,通過必要的心理干預以及心理治療,切實解決治愈經濟深層發展的問題。

最后,加強對“治愈經濟”行業的監管至關重要。防止以“治愈”為噱頭的虛假需要泛濫、非法需要存在。建立相關法律法規,規范治愈經濟相關發展模式,提高專業化水平,加強對“治愈經濟”商家的廣告宣傳及其所提供產品、服務的檢查,以及對虛假需要的理論研究,提出在現實中識別虛假需要的實用方法,以便科學引導“治愈經濟”健康發展。

9200萬獨居人口和年輕人打工人的背后,一張巨大的精神需求網絡,正悄然展開。