編者按:“二戰”膠著之際,法國思想家德日進基于他的古生物學研究,出人意料地提出了“全球化”概念,在人類的分裂、殘殺中預見到普世的合作、精神的合一,并對“二戰”后的一系列國際組織和全球治理機構產生了深遠的影響。今天重溫德日進人類精神融合的思想,體味他對普世價值的堅定持守,對生命將朝向合理方向演化最終到達“奧米茄點”的信心,會使我們正視全球化實踐中的挫折,看清當下時段在人類演化中的位置和積極的未來。

《德日進與“反思全球化”》

文 | 李天綱(《讀書》2022年2期新刊)

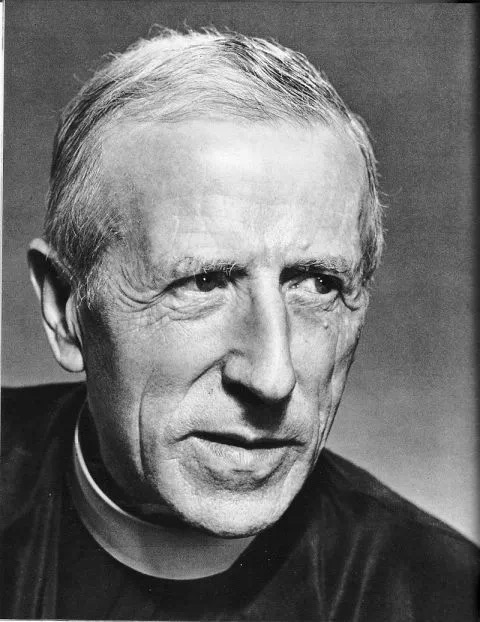

在德日進(Pierre Teilhard de Chardin,1881-1955)豐富的思想中,最打動我的是他對于二十世紀全球化時代降臨的預言。雖然德日進并沒有系統地論述過“全球化”,但他從古生物學出發對人類“融合”本性的揭示,確實是“二戰”以后全球化運動的精神支柱。我佩服德日進的洞見,他在第二次世界大戰人類相互殘殺之際,看到了戰后大團結的前景。受他思想的激發,我寫過一篇論文《從德日進的“共同精神”到“宗教共同體”》(收入卓新平、王曉朝、安倫主編:《從宗教和諧到世界和諧》,上海學林出版社二〇一二年版),當時所持的是一種樂觀的論述。如今,經過二〇一六年、二〇二〇年兩次美國選戰,以及在西、東亞洲各地的多種沖突,現在的世界似乎已經進入了一個“逆全球化”時代。應該承認,“二戰”以來七八十年的全球化確實生出了很多弊端,人類社會自覺不自覺地都會加以調整和限制。但是,再次閱讀德日進的著作,發現他的全球化預言并未過時,他并不需要為當今的全球化挫折承擔過多的責任。深入理解他的思想還會發現,他有很多相關的“預言”仍然在實現中,他的一些告誡和警示我們并未好好討論,在上一波的“全球化”運動中被忽視了。

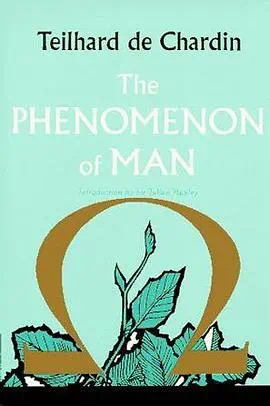

德日進對人類一體化的估計是基于二十世紀將有“超人類”“超生命”的出現,人類的智力將進一步聚合,連為一體。地球“智慧圈”里的“人的現象”,今天不但沒有消失,而且正在加劇。互聯網、大數據、AI把各個角落的人類連接起來的趨勢愈演愈烈。按目前技術的發展,行政權力其實無從控制數據流通;而某一平臺或網紅形成一個群體,倒是會擁有聲張其自我中心的權力。二十一世紀科學發展,如此既“聚合”又“分歧”的趨勢和方向,都沒有出乎德日進《人的現象》(一九三八年完稿,一九五五年出版,中文版為新星出版社二〇〇六年出版,李弘祺譯)之所料。德日進在他的著作中一直使用“反思”(reflexion)一詞來描述人類面臨困境而超越自身的努力。他的“反思”,和黑格爾的“精神反觀自身”哲學觀念有關系,但卻有著他在生物學上的獨創想法。他說:“讓我們離得遠一點,站得高一點。為此,讓我們從一個正在自卷的宇宙角度來看問題。”“我們對‘去人性化的全球化’的恐懼是被夸大了,因為我們懼怕的全球化,從其效果來判斷,不是什么別的東西,而只是作為真實的和直接的進化過程之繼續。”(德日進:《人在自然界的位置》,汪暉譯,北京大學出版社二〇〇六年版,124頁)正是從這個“反思”的意義來說,我們與其說這是“反全球化”的時代,不如說是一個“反思全球化”時期。采用“反思全球化”,而不是簡單的“反全球化”,是因為我認為“二戰”以后的全球化實踐確實需要反思,而人類大團結的進程不會停止。

在這個時候,重溫當年德日進在人類最為悲觀的時刻,樂觀地提出“全球化”的理想主義,對我們當今“反思全球化”有著啟發意義。一九四五年,英、法、美、中同盟國士兵在歐洲和太平洋戰場上與德、日、意軸心國聯盟激烈交戰。三月十日,應法國駐北平領事館的邀請,德日進發表演講。在這次不著名的演講中,他提出了一個“全球化”的概念:“人類目前的位置:全球化階段。”他解釋說:“人類意識的全球總合,這個想法(以及不可避免的必然結果,即凡是宇宙中有生命的行星,都會像地球一樣,籠罩在某種具體形式的全球化精神中),初聽起來可能會顯得瘋狂,可是,它難道不是恰恰概括了一切事實,而且嚴格推論出分子化的宇宙發展線嗎?它顯得瘋狂,但在明顯的事實面前,現代大生物學家,比如朱利安·赫胥黎和J.哈爾丹,不都開始科學地研究人類,像分析所有的大腦那樣(一切事物本來平等),來分析人類的未來嗎?”(德日進:《生命與行星》,載《德日進集》,王海燕編選,黃曉敏譯,上海遠東出版社二〇〇四年版,188頁)德日進在戰亂中看到了和平,在分裂中看到了團結性的“總合”,一如既往地對人類前途抱有信心。

戰前,德日進是“全球化”的預言者;戰后,德日進影響了“全球化”的實踐者。他以深刻的思想,推動著聯合國體系的建設。同代人中,赫胥黎、湯因比、史懷哲、李約瑟等人都是他的思想擁躉。一九八三年,聯合國秘書長德奎利亞爾(Javier Perez de Cuellar, 1920-2020)在聯合國大學舉辦的德日進紀念大會上,回顧德日進對聯合國的思想影響,他說:“我之前的兩位杰出的前任聯合國秘書長,達格·哈馬舍爾德(Dag Hammarskjod,1905-1961)和吳丹(U Thant,1909-1974)曾經表示說:德日進是當代能夠對人們施加巨大影響的思想家之一。我同意他們對這位哲學家的普世、人道,以及靈性思想,還有他對和平之遠見的基本評價。……今天,我們缺乏一種對于和平、友愛和普世合作的新的、全球的、人道精神的視野。所以,德日進視野中的分析和配置,對我來說就有極大的重要性。在一個剛剛開始在我們面前展開的新的全球化時代,這個視野有益于豐富我們的討論。”遺憾的是,德日進曾經寄予厚望的聯合國在八十年代以后就陷入了困境,如今更是瀕臨“一戰”后國聯面臨的絕境。

“二戰”后的七十年里,德日進是對人類思想影響最大的人之一。二十世紀六十年代,人們曾經把他和經濟學家馬克思、心理學家弗洛伊德并列為二十世紀三大思想人物,我認為是恰當的。馬克思按經濟身份分別人群的理論,弗洛伊德講人性受欲望控制的理論,在一定意義上都是關于社會不和諧的理論,反映了“二戰”前哲學家對于嚴重社會問題的焦慮,是一定意義上的悲觀主義。德日進不同,他在混亂中看到了希望、從私利中看到公理,他對人類攜起手來、走到同一個終點充滿信心。他在《人的現象》中指出,人類的結局是融合,不是分裂,因為他們必定會在奧米茄點與上帝會合。在全書的最后一章“終局的大地”,德日進指出了人類心智演化的三個特征:“思想微粒的密切結合;個人、國家或種族的綜合;另外,為了要把基本人格加以聯系,而且不破壞它們,便需要在真誠同情的氣氛下有一個自立而最高的人格焦點。”(《人的現象》,206頁)這三個特征,貫以一個“合”字——人類精神的合一。

德日進的“融合”思想,初看起來確有樂觀主義色彩,容易被今天“反思全球化”的人看作思維簡單,認為他回避了“在一個演化的世界里’惡’所扮演的角色和地位”。其實,作為一個耶穌會士,德日進對“Sins”有著更深的理解,而他也意識到會被質疑,說:“確實,’惡’一直沒有被我提到,至少沒有公開提到過。其實,它是在我所站立的整個系統的每一關節、每一支點、每一角落、每一空隙都滲透著。”(《人的現象》,227頁)以演化論看人類從“阿爾法點”到“奧米茄點”的全過程,生命世界從虛無(創世)到寂滅(審判),不可能是一種簡單的樂觀主義。德日進說的“融合”,是生命演化中的“上升”力量,而演化過程必然伴隨著“無秩序與失敗之惡”、“孤獨與焦慮之惡”與“成長之惡”、“分解之惡”。這些“惡”,德日進作為個人、國民、會士和科學家都有遭遇和見證。他的家庭與伏爾泰、孟德斯鳩都有血緣關系,算是貴胄之后;也和維特根斯坦一樣,參加了第一次世界大戰,看到了生命的脆弱以及權力的虛妄。“作為一個純粹的生物學家,我仍能發現人類的史詩和十字架之路非常相似。”(《人的現象》,228頁)德日進的那種憂郁氣質,看上去確實也不像是一個樂觀主義者。經歷過兩次大戰,在華北目睹過割據、混亂、背叛,個人還遭遇了思想遺棄,德日進相信“融合”也只是生命的過程,而“天主是人類進化的終點”。當我們“反思全球化”,再回頭讀德日進,就會有這樣“理智上的悲觀,意志上的樂觀”。

二十世紀后半期出現了很多思想深刻、言辭尖銳的批判學者,在法國有薩特、福柯、德里達,在美國有喬姆斯基、理查·羅蒂、薩義德,他們和德日進有一樣的理想主義,這沒有問題。他們的思想順著各種各樣的社會沖突理論,去分別、分離和分析人群,也各有自己的道理。不一樣的是,他們主張的“多元主義”(Pluralism)經常分人群為“多”,而不是融人類為“一”。和戰前思想家德日進相比,戰后成長的一代在“多元文化主義”(Multiculturalism)之“多”上勝過前輩,他們對東方文化更同情,對弱勢群體更關心。但是,老派的德日進對維護普世文明的核心價值,即一種基于信仰的人性尊嚴,有著更加堅定的持守。德日進并不是一個傳統的保守主義者,他在演化論上堅持科學觀點,與權威教義并不配合。《人的現象》在他生前不得出版,他的人類起源學說至今還沒有得到教會的公開承認。他對天主的信仰,是他自己的信仰;他對歐洲文明傳統價值觀的維護,也是一種向著未來的預測;他基于古人類學的“創世論”(Genesis)讓他關注人類精神本體的同一性。他的“合一”思想用來維持人類的基本尊嚴。在“反思全球化”的時候,我們對德日進的這種積極的保守主義思想應更加重視。

當我們回到現實,發現“二戰”以后的全球化運動出現了大量的問題。人性之善在推動人群融合,生命中的惡也在分離人群,制造沖突。例如,二〇二一年東京奧運會比賽,讓我們看到這個曾經最為成功的全球化組織,在新冠疫情期間遭遇了巨大挫折。國際旅行限制,賽場上沒有觀眾喝彩;民族主義泛起,比賽成績成為政治動員的工具;國族內不同群體分歧,不再聯名組團;性別、年齡和藥品辨識標準逐漸模糊,令比賽分組和成績記錄更加困難……奧運會如此,世博會如此,World Bank、IMF、WTO、WHO、UNESCO 莫不如此,連聯合國本身也陷入了巨大的困境。總之,“二戰”后建立起來、曾經很有希望的全球化體系,經過五十年的運行,在二十一世紀遇到了史無前例的挑戰。全球化仍在延續,而全球化實踐中的弊端也必須加以限制。德日進所說的“智力結合”仍然是人類歷史的趨勢,既然人類具有智慧,能夠掌控自身命運,那就應該行動起來,對惡性全球化加以限制。目前階段,我們應該用一個 Limited globalization(有限全球化)來糾正過度、放任和濫用的全球化。提出這個“限制”并非消極,更不是否認德日進的預言。按照德日進對全球化進程的描述,二十世紀的人類受自身理性的支配,人有自由意志;同時人類的演化也有目的,最終是與天主的會合。有目的,就有方向;為遵循方向,就有自我限制,限制來自我們對于終極發展方向的瞄準和校準。

“二戰”以后的“多元文化”實踐,強調的是民族獨立、社群分立、欲望釋放,對其負面效應不加限制,造成各種各樣的身份政治,令“文藝復興”和“大航海”以來具有共識的“現代性”(Modernity)普世價值相對主義化。這一波的全球化常常是把價值觀上的相對主義合法化,以致出現了西方人為了完成“政治正確”,把東方社會一些落后、反人性的傳統當作“文化”來欣賞;而亞洲、非洲和中東一些政權,又以自己的“多樣性”為憑借,抵制普世價值在當地社會的實現。每當這個時候,我就想起了德日進在北平。我一直疑惑一個問題,不解于德日進的“多元文化”觀:德日進同樣是一位耶穌會士,一九二三年來華,一九四六年離開,在北平生活了二十三年,曾和一群杰出的中國科學家翁文灝、丁文江、楊鐘健一起工作,卻從來不說漢語,也不像耶穌會的前輩利瑪竇那樣熱衷和贊美中國文化,太不“中國化”了。現在我是這樣理解:在北平腐朽、落后和混亂的狀況下,德日進是在堅持文明準則,不贊賞愚昧,不屈從權威,他堅持科學家“實事求是”的事實標準和價值判斷。雖然我覺得德日進可以區分文化和政治,對中華文明稍微溫存一些,但他對普世價值的持守,對科學和信仰的追求,確實令我更加佩服。

我認為德日進說的“奧米茄點”上的終極力量,仍然是一個隱喻,是“一個自立而最高的人格焦點”。它是寓在人性中的神性,是與主體相關的客體,是在人的欲望之外,也在其上的超越性理性。我們說,德日進的全球化思想在二十世紀的展開是浪漫的,在二十一世紀挫折性結果中也是現實的。德日進在今天仍然可以提醒我們:你們今天的全球化挫折,來自進步目標的喪失、民族—國家的強硬、人性欲望的膨脹、人群分離學說的泛濫,這些問題在德日進的《人的現象》,以及他的演講、談話、書信中都有表現。近幾年的暢銷書作者、以色列歷史學者赫拉利(Yuval Noal Harari)的說法很接近德日進。他在《人類簡史》中講“大爆炸”(Big Bang)是一個“奇點”,就是德日進講的萬物開始的“阿爾法點”。他在《未來簡史》中提到“數據主義”對人文主義的沖擊,顯示出一種無奈和恐慌,卻不及德日進對“超人”具有信心。

每次讀德日進都感到一種心靈的震撼,這種震撼來自把人作為類(Sapiens),拉開距離,將它推向歷史深處后產生的巨大空間感。如同在太空看地球是一個整體,從兩百萬年的人類演化歷史看個人、城市、民族、國家,人更是一個整體現象,隨之就獲得了一種泰然自若的大局觀。德日進認為,生命從細菌、細胞到人類、“超人類”的演化過程,最基本的方式是“配合”(Conjugation,《人的現象》,58頁)。低等級生物的無性生殖,高等級生物雌雄相配,都是生命要擴展自己規模的“聯結”方式。人類的繁殖、配合、聯結,受生命本性的驅動,始于大爆炸(阿爾法點),更是先于人類發生,因而人類自身對于這種聚集的趨勢并不能加以遏制,也就必定會走向“融合”(Convergences,《人在自然界的位置》,128頁)。如果我們把“配合”“融合”看作“人性善”的一部分,那當前的全球化被德日進承認的那四種“惡”給暫時摧毀了。“二戰”以后,隨著一系列全球治理機構的建立,各種跨“民族—國家”組織方式的運作,人們對“人性中的善良天使”充滿信心,德日進的樂觀主義成為UNESCO、WHO等國際人道組織的基本精神。

作為古生物學家,德日進一直認為世界不同地區發現的古人類化石遺址屬于同一來源,也都在同一時期出現了心智現象,即“智人”現代人。智人的出現是一個本體論現象,它把人類自身從“生物圈”(Biosphere)提升起來,形成了“智慧圈”(Noosphere)。最主要的是,人類心智的高級形式,如思想、文明、民族、人種都處在同一個向“奧米茄點”競奔的過程中。德日進最早提出“超人類”的預見,他認為二十世紀人類智能的全球聯網,人類會形成更高的統一性。如今,埃隆·馬斯克說德日進的“奇點(Singularity)是一個蠻正確的詞”,人已經是“超人”(superhuman)。但是,愛因斯坦警告了可怕的原子彈,霍金、馬斯克又警告了AI比原子彈更可怕,華大基因CEO也在視頻中說現代科技掌握在懷有“惡意”的人手中會極端危險。一個想要摧毀人類文明的單個分子,已經比前來阻止他的大國總統更有權力。更糟糕的是,我們不斷爭執,而其實又不太明白當今全球化的挫折,到底是民族—國家、技術壟斷寡頭、超級金融集團,抑或是一些具有分離意向的“多元化”群體意識造成的。演化的現象雜亂無章,演化的力量包括了人和人類的“惡”,一時間令演化無目的、無方向。德日進“奧米茄點”理論是一個神學目的論,他認為在最艱難的階段,生命仍然會找到一個合理的方向,給人類以最后的信心。

我不是研究德日進的專家,只是喜歡他那些精辟而有靈光的思想,常常閱讀。從一九九一年在舊金山大學做訪問研究到現在,我收集他的著作,贊嘆他的傳奇,佩服他對人類歷史的預言,長達三十年,算是一個“德粉”。更早的時候,是在一九八九年五月,我在徐家匯的一次會議上,從與天主教上海教區助理主教,一位博學而經歷坎坷的耶穌會士金魯賢(Aloysius Jin Luxian,1916-2013)神父的談話中獲知,“北京猿人”的發現者德日進還是一位重要的神學家。此后,在舊金山大學利瑪竇中西文化歷史研究所擔任訪問學者的時候,我從馬愛德(Rev. Edward Malatesta,S. J. 1931-1998)所長那里又詳細知道了德日進在巴黎、天津、北平、紐約的生活經歷,馬神父還答應帶我去紐約找他的墓地,去巴黎看德日進協會。對我這樣一個中國學者來說,遇到德日進,是人生中的幸運。

來源:讀書雜志