文|毒眸 劉南豆

編輯|二張

每到大年初一,各路媒體總是紛紛打出“史上最貴春節檔”的標題,年年重復,但年年都對。

今年也不例外。大年初一,據燈塔專業版數據,平均票價已經漲到58.6元了,比去年的同期的49.1元貴了接近20%,而去年的平均票價已經是在2018年39.2元、2019年的45.2元的基礎上大漲之后的了,如今直接從幾年前的三十幾塊漲至逼近六十,可以說,初一的電影票沒有最貴,只有更貴了。

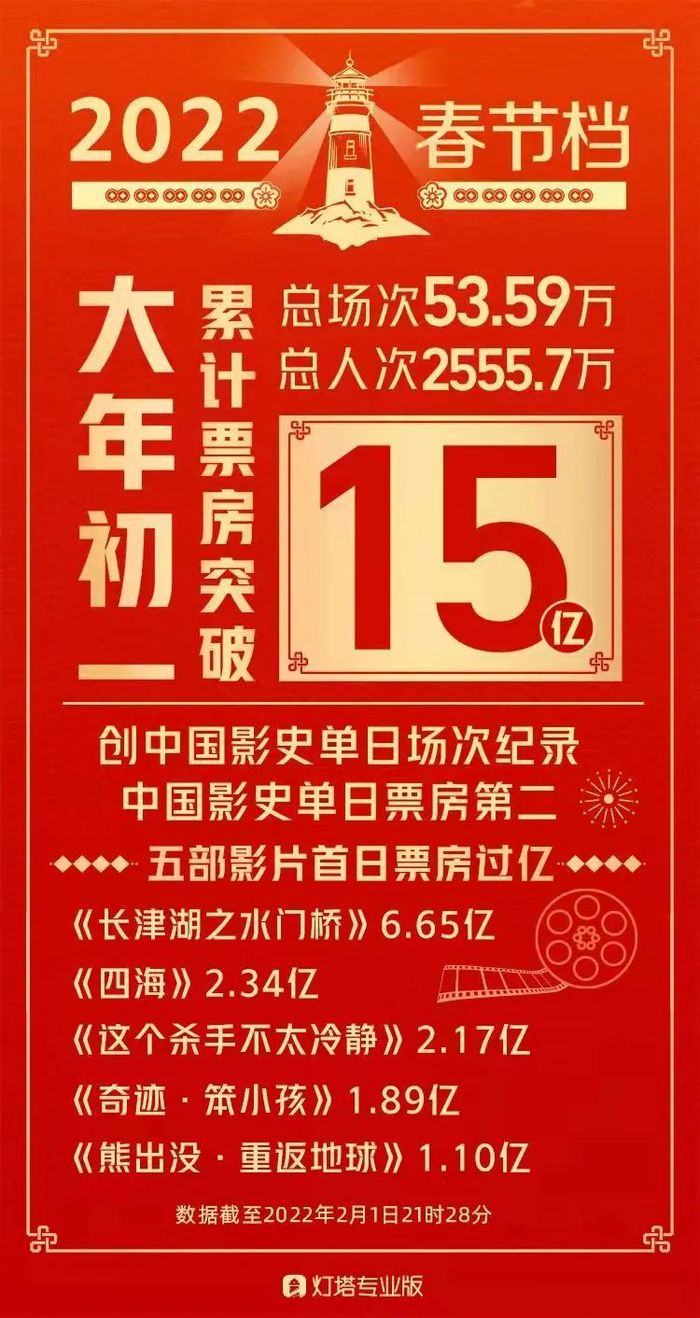

昨日大盤以15.08億的成績收官,位列史上第二,雖然相比去年的17.36億,下滑了13.2%,但去年初一有相對特殊性:前年疫情春節期間影院關門,新片和觀眾積攢的過年看電影熱情于去年春節爆發,才有了史上最火爆的春節檔。而如果與疫情前2019年初一的14.58億相比,今年的表現基本持平,甚至可以說,在今年仍然有局部疫情爆發、影院存在小范圍關門歇業的情況下初一的票房成績并未受到很大的影響。

但這并不意味著,觀眾看電影的熱情比往年高漲了。昨日觀影人次僅有2574萬,相較于去年的3456.78萬出現了接近25%的下滑,和2019年的3229千萬相比,也縮水了六百多萬人;今年初一53.56萬的總場次數比去年增加了6.46萬場,觀影人次下滑,放映場次增加,意味著上座率有所下滑。

看電影的人少了這么多,對行業來說,實在不是一件能高興起來的事。但得益于高昂的票價,大盤還是以一個漂亮的票房數字,掩蓋了這一切。

具體影片來看,《長津湖之水門橋》以6.68億的單日票房保住“一超”的地位,甩開第二名《四海》(2.35億)近4.33億,票房占比44.27%,但排片占比為27.4%,與去年初一的票房冠軍《唐探3》59.7%的排片相比,并沒有那么明顯的優勢。去年春節檔之前,大家對除《唐探3》之外的其他影片的實力是未知的,但今年情況不同,頭部影片排片并不似去年那么集中,“多強”格局競爭尤為激烈,第二名的《四海》(2.35億)、第三名的《這個殺手不太冷靜》(2.18億)和第四名的《奇跡·笨小孩》(1.91億),互相之間的差距僅在4000萬上下,整個第二梯隊共同撐起了接近42%的票房占比。

頭部亮眼,腰部有力,今年初一的票房結構看上去更合理了,但票價再這么漲下去,觀影人次越來越少,“過年看電影”這件事,在未來,還能是大眾娛樂方式嗎?而結合今年,喜劇類型影片供給只有1部,春節合家歡的觀影需求未被完全滿足,如此下來,即便走進影院,觀眾還能獲得想象中的“娛樂”嗎?

多少錢的票價適合春節檔?

春節檔漲價本來是一件符合市場規律的事,尤其是在大年初一這天。究其原因,自然是影院方意識到“春節看電影”某種程度上已經成為了剛性需求。很多影院平時單日的平均上座率不足兩位數,而到了春節期間卻能達到40%以上,大年初一的熱門場次更是幾乎售罄,使得許多影院認為無論票價漲得有多高,消費者一定會在春節買單。

尤其是在影院經營大環境不佳的情況下,春節檔對不少影院來說也是“救命稻草”。2021年,春節檔用7天的時間貢獻了全年16.67%的票房。在去年銀幕數量突破八萬塊,單塊銀幕產出不斷降低的情況下,影院承擔了比以往更加巨大的生存壓力。

盡管每年大年初一的票價都再創新高,但今年還是太狠了。

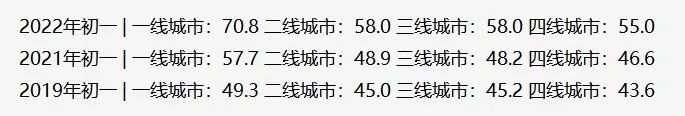

翻開各線城市的漲幅狀況,可以看到去年春節檔相較于19年的票價漲幅,主要集中于一線城市,三四線城市所代表的下沉市場漲幅有限,大約在6%到7%之間。而到了今年,三四線城市的平均票價直追去年的一線城市,漲幅達到了18%到20%之間。

數據來自燈塔專業版

這樣的漲幅速度明顯是超越了居民的收入水平增幅的。據國家統計局數據顯示,2021年,全國居民人均可支配收入35128元,比上年實際增長8.1%,若單看城鎮居民收入,實際增長更是僅7.1%。

哪怕僅從體感上來說,三四線城市居民的收入水平和消費能力,也不會在一年之內直追一線城市。更何況,在春節檔這個特殊的檔期里,受返鄉過年影響,三四線城市貢獻票房占比往往要高于平時。對于價格因素更為敏感的三四線城市,在票價飆升背后,犧牲的是大眾觀影積極性。

而一線城市的觀影人次變化,則更加彰顯著票價與觀影人次博弈中的拐點已經到來。在去年春節檔“就地過年”的號召下,盡管票價上漲20%-30%,但仍未阻礙一線城市觀影熱情,大年初一票房占比創新高,觀影人次也較2019年略有增長。這使得許多業內人士判斷,“票價拐點”還沒到來。

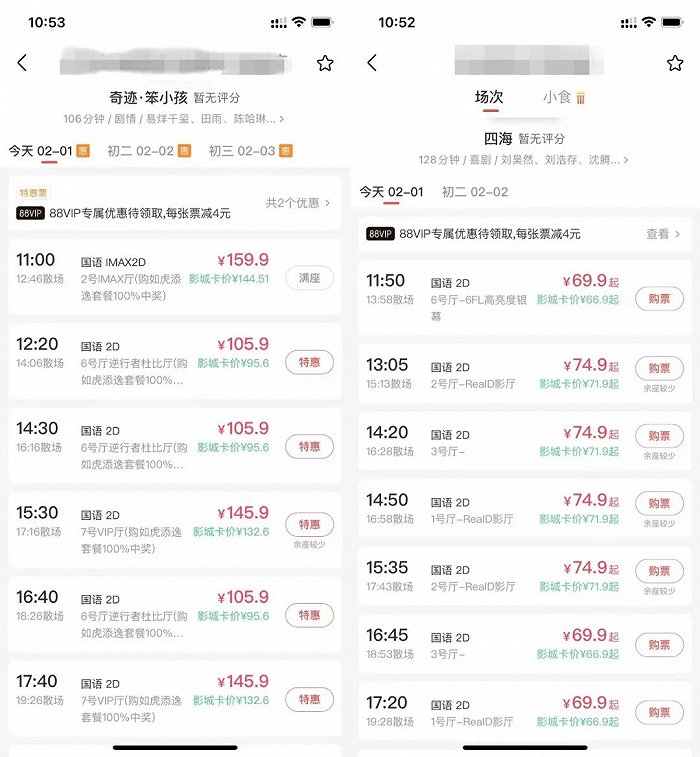

左邊為某一線城市票價,后邊為某二線城市票價

但在今年,一線城市票房占比回歸疫情前正常水平,并且其觀影人次下跌幅度達到31%,是所有線級城市中跌幅最大的。如此一看,70.8元的平均票價,在價格相對不敏感的一線城市也引起了反彈,“看不起電影”成了天南地北、男女老少的共同呼聲。

就在昨日,#虎年春節檔票價史上最高#登上微博熱搜。在新浪娛樂發起的“你能接受這樣的票價嗎?”投票中,77.8%的用戶選擇了“貴得離譜,不看了”。公共空間中對高票價的排斥情緒強烈。

中國觀眾最早大規模地進電影院,有很大一部分原因是因為電影票便宜,2014年,在線票務平臺大戰興起,各家為搶占市場份額,自掏腰包把差價補貼給影院,一張三十幾塊的電影票觀眾在購票軟件上購買只需要9.9元或19.9元,這讓看電影成了大眾認知里物美價廉的娛樂活動。

短短幾年間,中國電影市場飛速發展,但觀眾的心理認知更新速度卻沒能匹配上。票補的消失所造成的心理落差,也在今年初一的輿論情緒中可見一斑。盡管大家從理智上都知道大額票補的時代已經離開我們很多年了,但每到票價飛漲的時節,觀眾總會懷念起19.9元的時代。

更何況,大年初一的觀影群體中,核心影迷居多,大盤后續的增長會受到票價因素更強烈的影響。若整體票價沒有實質性的改觀,觀影人次的流失在這個春節檔將難以逆轉。

什么樣的影片適合春節看?

票價高昂,觀眾的觀影決策更趨謹慎,于是影片的口碑發酵情況便顯得更為重要。

依據目前春節檔豆瓣已開分影片來看(三部動畫電影目前尚未開分),平均分接近7分,與去年持平,同為歷年整體評分最高的春節檔。

影片整體質量的提升與穩固,對春節檔來說當然是好的發展方向,讓“糊弄了事”的電影難以在大檔期生存。但下一個值得深思的問題在于,是不是每個質量尚可的影片都適宜在春節檔上映呢?

檔期的基礎是節假日。但同為節假日,有的重在“節”,有的重在“假”。春節是中國人民一年之中最為重視的節日,擁有悠久的歷史文化傳統和豐富的民俗活動。因此,春節是所有節假日中,節慶氣氛最濃重的一個,也得益于與節日關系綁定的緊密,每年春節檔才會被如此重視、創造出在一年大盤中占比極高的票房。因此,在春節期間上映的電影,符合節日團圓喜慶的氛圍相當重要。

今年的春節檔影片中,盡管類型十分多樣化,但喜劇片這一春節檔“傳統藝能”,卻意外少見。五部真人電影中,僅《這個殺手不太冷靜》帶有較為鮮明的喜劇色彩,這在春節檔檔期形成以來,當屬首次。

無論是2013年打下春節檔基礎的《西游降魔篇》,還是2016年刷新票房紀錄的《美人魚》,抑或是去年打破預售紀錄的《唐人街探案3》和后續逆襲的《你好!李煥英》,喜劇片一次又一次地踩在歷史的節點上,挖掘著春節檔的無限潛能。但在今年,觀眾的喜劇選項驟然縮減,喜劇需求唯有密集地傾注在一點上。

大年初一的上座率,也從一個側面印證了今年觀眾們的實際預期。《這個殺手不太冷靜》的上座率高達48.6%,僅次于同樣主打喜劇標簽的動畫電影《熊出沒·重返地球》,并獲得了第三的票房排名。

不論是演員陣容還是主創團隊,從知名度上來比較,《這個殺手不太冷靜》均不占優勢。在映前累計想看數上,《這個殺手不太冷靜》僅18.5萬,而同為第二梯隊的《四海》和《奇跡·笨小孩》則分別擁有52.5萬和83.4萬,差距懸殊。

但觀眾用腳投票的結果,證明了在口碑效應發揮作用之前,他們更想在春節看到什么類型的影片。而直接表現是,截至發稿,今天《這個殺手不太冷靜》已經逆襲了《四海》,位居單日和春節檔兩天票房的第二名,其豆瓣評分也達到了6.9分,在接下來的五天里,它的空間不可小覷。“春節檔必有黑馬”的定律,也再次發生在了一部喜劇片身上。

當然,并不是只有喜劇片適合春節檔,這個檔期也曾涌現過許多意外之喜。2018年和2019年的票房冠軍《紅海行動》與《流浪地球》,印證了觀眾在春節檔也能歡迎戰爭片和科幻片,說明在春節這種闔家團圓的節日里,大場面、爽片、看完之后振奮人心的電影,和喜劇一樣,有極大的空間。

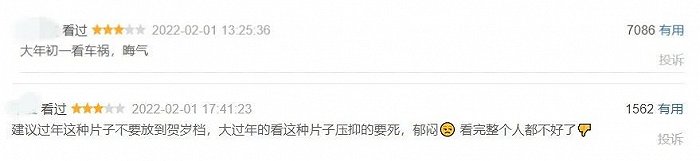

而在今年,《水門橋》提供了這種觀影體驗,《奇跡》也對觀眾的情緒有所觸動,但口碑排名目前墊底的《四海》,則是不太符合春節觀影氛圍的代表,在影片的豆瓣熱評中,有人吐槽“大過年的看這種片子,壓抑、郁悶,看完整個人都不好了”。這種觀影感受,直截了當地體現在了豆瓣5.6分的評分上,相較于春節檔其他影片,谷底的位置十分穩固,這也會直接影響后續影片的票房走勢。

豆瓣高贊評論

截至毒眸發稿前,大年初二的票房占比正在飛速地反饋著市場情緒。前一日上座率最高的《這個殺手不太冷靜》和《熊出沒·重返地球》分列單日票房第二、三名,而前一日的亞軍《四海》,受口碑影響單日票房降至第四,上座率由41.2%驟降至21.6%。

口碑效應的過快到來,也考驗著電影片方的營銷反應速度。在春節檔余下的時間里,隨著口碑的進一步傳播與分化,同梯隊的影片之間或許會逐漸拉開差距,但基本難再有突破目前“一超多強”格局的可能性。

本質上,各部影片雖類型化風格化強烈,但并未有能擊中普世情感的大眾爆款和強話題屬性的影片,去年初二開始《你好,李煥英》在社交媒體的口碑話題度爆發,直接助推影片走出一條堅強的逆襲之路,而今年目前,尚未見與去年同等聲量的話題片誕生。

冷思考:回到2019年,還是向前一步?

票價、人次和上座率,構成了理解春節檔第一天,也是理解中國電影檔期的三個重要維度。

在疫情之后,主要的檔期大致都遵循著票價提高、總人次和上座率下降的大趨勢,但檔期票房卻一再創造紀錄。可到了最近幾個檔期,這種增長都已經觸到了檔期票房的天花板。

必須要意識到,這個春節檔最合適的對比維度其實是2019,而不是2021。2020年影院經歷了長達半年的停業時間,使得去年的春節檔具有很大的特殊性,其包含并篩選了前一年的檔期庫存,并且承接了觀眾積蓄兩年的春節檔觀影情緒,《唐探3》破紀錄的想看人數和預售成績就是證明。

從初一的表現來看,這三項數據似乎又推到了一個新節點。與去年相比,票價增長了20%,人次減少了25%,上座率則下降了17.45%。此外,單日場次增長11.4% ,場均人次也下降了約23人。這樣的數據,看起來也難以再推動春節檔票房去打破天花板了。

從2019到2022,疫情改變了中國電影正常的增長曲線,也重構了中國檔期的規律,這在國慶檔已經被證明。以往大檔期中的“二八效應”在國慶檔變成了“一九效應”,頭部影片《長津湖》在檔期內的單片票房占比已經達到了73%。(點此閱讀:國慶檔43.8億收官,但票價還能繼續漲嗎?)而對春節檔乃至中國電影來說,需要思考的問題是,如果已經無法沿著2019年的市場規律前進,那疫情之后的增長曲線應該是怎樣的?

觀影人次的下滑值得警惕。中國電影市場仍然是一個沒有被充分教育和發掘的市場,而春節檔這樣的大檔期更是尋找、教育增量用戶,深挖電影價值的最好時機。但如果過度追求票價增長的短期收益,很可能會錯過疫情之后重新教育用戶的時機。如何尋找電影的長期價值,中國電影需要思考。

觀影人次還能回到2019年嗎?決定這個曲線的是電影票價,還是電影供給?

上座率是另一個思考的維度,這背后連接的應該是影院的運營與單銀幕產出。截至去年年底,我們已經擁有了82248塊銀幕,正走在邁向十萬塊的路上。而上座率的下滑,是對影院生存的一種拷問。去年初一的上座率為54.55%,2019年為48.55%,而到了今年,則大幅下滑到37.1%。對比這兩年頭部影片的上座率,其差距更是達到了接近25%。

如果我們把視線放得更加長遠,從2013年開始看起,會發現真正推動春節檔票房增長的根本因素,既不是票價也不是銀幕數,而是實現了迭代的電影供給,這背后是中國電影生產的重組與進步。逐年提升的平均豆瓣評分、每年都不缺席的口碑逆襲黑馬、春節檔結束后越來越強的長尾效應,都在印證著影片供給的客觀質量在提升。

相比于不斷刷新的戰報和記錄,數據背后的現象才是最值得電影人深思的。要構建一個真正健康的市場,看起來的繁榮遠遠不夠,在票價高企、人次驟降、票價人次的臨界點不斷逼近、上座率不振的當下,中國電影道阻且長,還有太多待解的命題和迭代需要完成。

迭代如何完成?這不是一個春節檔可以回答的。

截至毒眸發稿前,大年初二票房將將突破10億,相較于去年的13.8億仍有差距。去年初三更是借助情人節的熱度,實現了票房逆跌,今年失去了相應的天時地利,初三想要更進一步也實屬不易。

按照這樣趨勢發展下去,或許今年春節檔總票房很難較去年相比有所突破,當然,我們并不能寄希望于所有檔期都是“最高最強”的,只不過作為新的一年里打頭的大檔期,誰都希望能有更高的票房、更多的觀影人次,來給這一年開一個好頭。

希望今年春節,是一個好的開始。