按:煽情、甜味劑、多愁善感,這是一組可以互相轉喻的意象,它們的相似之處在于人們通常容易沉溺其中又羞于承認,可是為什么如此呢?美國作家萊斯莉·賈米森(Leslie Jamison)在一篇散文中回應了這個問題。萊斯莉·賈米森一位美國作家,曾就讀于哈佛大學,并任教于哥倫比亞大學非虛構寫作班。她的非虛構作品《十一種心碎》(The Empathy Exams)于2014年登上《紐約時報》暢銷書排行榜。

在《為糖精辯護》這篇文章中,她將煽情(Saccharine)與糖精(Saccharin)并置,闡釋我們為何警惕糖精式的多愁善感,將這種感受像甜蜜而令人上癮的小蛋糕一般藏在壁櫥里。

[美]萊斯莉·賈米森 著 屈嘯宇 譯

廣西師范大學·上海貝貝特 2021年6月

多愁善感在文學史上的名聲顯然不佳。《包法利夫人》就是一部以多愁善感反甜膩縱欲的小說,賈米森說,她從十六歲起就痛恨這部小說,而現在卻愛上了它,因為她樂于分析書中的癡妄欲求,并將艾瑪的情感世界從人物身上剝離,投射到自己身上,就像艾瑪對愛情小說所做的那樣。作家王爾德曾點出沉溺的實質,稱“一個多愁善感者只是想在情感上來一場不需要買單的奢侈享受”。不需要買單的享受令賈米森聯想到人造甜味劑,這種替代物比蔗糖還甜,然而食用者卻不用付出任何代價,仿佛一場作弊。

美學家認為煽情會誤導情感體驗,使我們對膚淺而夸張的內容投入過多情感,這也被華萊士·史蒂文斯稱為“情感的失敗”。而道德批判者認為煽情會導致情感過激,偏離明確合理的道德準則,情緒化的人會有用情緒替換責任的危險,書中舉出的例子是納粹軍官也會被集中營囚犯上演的歌劇而感動流淚——這并不是一種諷刺,而是逃避情緒壓力的方式。但問題是,多愁善感真的一無可取嗎?反對多愁善感是否又會導致另一種自我膨脹?本文選自廣西師范大學·貝貝特引進的萊斯莉·賈米森《十一種心碎》,經出版社授權刊載,小標題為自擬,選文有刪節。

甜味劑就像煽情作品

替代性正是我們鄙視甜味劑的原因之一,實際上,我們食用這種物質時并沒有付出代價,卻滿足了自己的味覺。我們身上的資本主義價值觀特別熱衷于設立一系列規矩來進行自我約束,比方說,應該給自己每天的懶惰或勤勉程度打分,而對我們的身體,這些條條框框的規定尤其嚴苛。但在人造甜味劑面前,這種自我約束受到了嚴重威脅。我們從此可以靠甜味劑來作弊,一邊放縱身體,一邊卻可以混個好分數。這就如煽情風格的作品一樣,它一方面能讓我們無須糾結于思考,一方面允許我們盡情地宣泄情感,就像王爾德說的,“情感上來一場不需要買單的奢侈享受”。相比之下,我們的審美自有其經濟邏輯,應該推崇霍雷肖·阿爾杰的以白手起家為中心的思維方式:你需要努力從藝術作品中掘取感人之處,僅僅通過煽情風格的作品來獲得廉價感動是不可取的。

但到底怎么去掘取所謂的“感動”才是正確的呢?我們要先解析作品中的具體意象,細讀出文學隱喻中的修辭內涵,分辨角色之間的細微差別,將相關概念置于文學史、社會史、制度史、世界史乃至所有我們能想到的歷史體系中加以理解。我們需要按照特定的流程去感受作品。我們想讓蛋糕抗拒被我們輕易地吃掉,但還是會把它吃下肚去。

我們總是鄙視那些唾手可得的東西,哪怕自己在實質上是如此貪婪。對有些女人而言,若真有所謂天堂,那它應該是一個所有食物都不含卡路里的世界。弗蘭克·比達爾的詩作《艾蓮·韋斯特》以一段厭食癥女子的自白開篇:“天堂,我會死在整床香草冰淇淋上。”這個女人將獲得自由,不需要付出任何代價的自由,不會因此變胖,不會變丑,因為她就要死了。現在,我們活著就能進入這樣的天堂:因為甜味劑,它從口腹之惡中解救了我們。

比喻常常將我們引向煽情,我們總能從那些萬變不離其宗的說辭中尋找到淚點(“像蜜糖一樣的嗓音”“白瓷一樣的皮膚”“淚如泉涌”),但是,它也可以讓我們逃離某種獲得情感的程序。比喻就像一個個小小的救世主、埃茲拉·龐德的小小信徒,動動小手指就可以從多愁善感中把我們解救出來,只要說“來點新鮮的!來點新鮮的!”就行了。假如語言具有恰到好處的新鮮感,那么情感自然不會覺得貧乏,而如果語言在晦澀的程度上也那么恰到好處,你自然不會覺得浮夸。通過隱喻,我們能夠把情緒直接轉換為一系列充滿驚喜、令人贊嘆的語言表達,同時隱喻也會幫助我們轉換與擴散神圣的啟示。史蒂文斯描述過這種遮遮掩掩的感覺:“隱喻的力量將一切縮水,無論是重要時分的沉重,還是關于活著的大白話。”

當我們把自己隱藏在隱喻之中,我們在逃離什么?在正午的陽光下,到底是什么讓我們如此害怕?昆德拉認為:“媚俗會讓我們因為自己而哭泣,因為我們的思想和感覺中的陳詞濫調的東西哭泣。”我覺得我們之所以會把情感的復雜之處與隱喻修辭聯系起來,在某種程度上正是因為我們想隱藏自己的庸常,那種包裹著我們的生活和語言的庸常。我們懷疑如果選擇把一切直接講出來,如果把自己多愁善感的那一面表達得過于直白露骨,那么到最后,我們會發現自己除了平庸之外,身無長物。

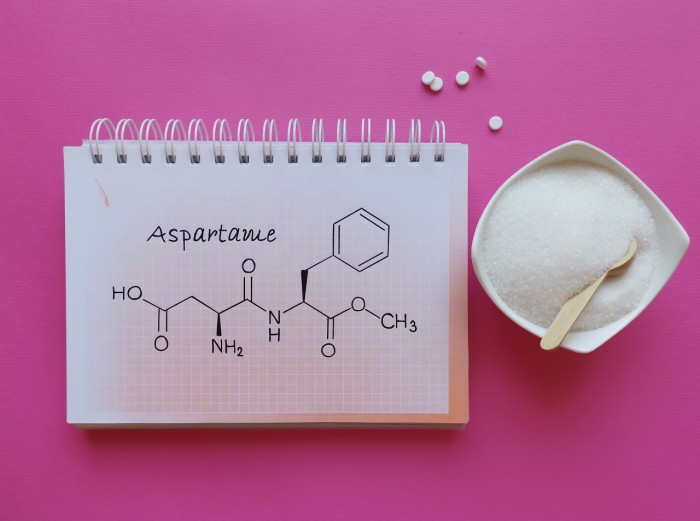

20世紀80年代阿斯巴甜剛上市的時候,西爾列制藥公司就意識到需要為這種產品設計一個圖標,讓它看起來既新潮又不失親和力。他們認為這個圖標應由基礎的形狀、表面化的內涵、舒服的顏色構成。這么一來,他們想要的形象就與史蒂文斯所主張的隱喻觀念完全相反。西爾列公司想讓這圖標既能夠體現產品作為“重大發現”的一面,又可以回避其中曖昧不清的部分。

西爾列雇了兩個自稱10年沒吃過蔗糖的人,這兩個人的工作就是要謹慎地找到一個合適的形象,它不能非常甜膩,不能是從關于蔗糖的陳詞濫調中拼湊出來的。《紐約客》引用了其中一個人的訪談,看得出他有多么為難:

我們要和廣告公司的一些人見面討論產品的形象,其中有人會說:“要不然用心形怎么樣?心形看起來又友好又甜蜜……” 但他們談來談去,說的東西實際上也就是一切煽情的陳詞濫調。

哪怕在這種場合,哪怕是在創造它的人那里,糖精也需要否認自己所承載的意義,需要防止自己看起來太像自己。

反多愁善感難道不是另一個方向上的自我膨脹嗎?

我是從什么時候開始覺得應該避免陷入多愁善感之中的?可連世界末日都是以一段煽情文字作為開篇的。看看《啟示錄》吧,圣約翰寫下它是為了警示人們世界末日的到來。在《啟示錄》里,圣約翰被告知:“你將口中灌蜜。”他被告知:“你將腹中苦澀。”

我害怕過度感性,但進而又害怕自己會陷入對過度感性的恐懼。恐懼和對恐懼的恐懼要求我先建立好一個可憎的預設。在某種程度上,我曾經成功地把煽情上的失敗和拒斥煽情的失敗這兩者編織進了同一個故事里,這就形成了一條夸張的悲劇鏈,這樣,我的每一位讀者感受到的只有麻木。

那么,什么是真實的痛苦,什么又是煽情催淚呢?這兩者的界限何在已經成了一個可以去機械化理解的問題:如果隱喻理解起來過于簡單,敘事過于模式化,煽情傾向就會一路高揚,直到超過抒情表達的可控極限,而語言風格本身也會因情感過于外露而令人膩煩,不再有創新,情感表達也會因此變得廉價。多愁善感這個詞說明在某一個時刻,人們的感性自我會完全被單純的情緒充滿、支配。“媚俗能夠按部就班地迅速導致兩次哭泣,”米蘭·昆德拉寫道,“第一道眼淚說:看著孩子們在草地上奔跑,這多么美好啊!第二道眼淚則說:當我看著孩子們在草地上奔跑,我就和全人類一起被感動了,這多么美好啊!”

這種荒謬的結論就像小孩過家家一樣自然而且真實。這種印象如此強烈,引誘我們從此沉醉于自我欣賞。我們的眼淚就這樣成了一種自我標榜,標榜著自己能夠擁有如此熱烈的情感。

但是,所謂的反多愁善感難道不是另一個方向上的自我膨脹嗎?我們抵抗著自己的多愁善感,把自己塑造成真正的“洞察者”,塑造成能夠準確判斷何為無謂糾結、何為真實情感的仲裁者。這種反煽情的姿態實際上只是另一種自我標榜的模式而已,只是用批判代替眼淚、拼命論證自己看穿了一切而已,其實我們只不過放棄了對他人的同情,轉而武斷地證明自己擁有洞察力。這只是一種通過否定得來的自我褒揚,一種雙重否定之下的自我安慰。

昆德拉說,這種預先設定的雙重眼淚,在美學上完全無可救藥, 即使如此,在其他方面它真就毫無價值嗎?如何解釋人們從惡俗的愛情故事和悲情電影里獲得的愉悅?肆意的情感宣泄真就一無是處嗎?如果它真的帶來了愉悅,那么我們是不是應該尊重它?如果不尊重, 那么我們豈不是在一邊為虛偽的自我辯護,一邊指責他人的虛偽嗎?如果是這樣,那么好的作品應該呈現更優良的情感,應該更加廣闊、更加豐富,而且更具道德感,這真的是我們一直堅持的觀點嗎?

即使是嘩眾取寵之作,也一樣能讓一些人跨越自己和他人生活之間的那道鴻溝。一檔有關成癮癥患者的惡俗電視節目,也能讓某個人感受到成癮癥患者的痛苦,哪怕成癮癥本身遠沒有那些節目渲染的那么聳人聽聞,哪怕這樣的節目里充滿了各種臉譜化的典型橋段,哪怕它所講述的情節既老套又扭曲事實,哪怕被這種情節操控情緒是一件如此可恥的事情。惡俗電影、惡俗文章、脫口而出的陳詞濫調同樣能讓我們感受到別人的世界。盡管這些東西總會讓我內心中的一部分感到惡心,但同時,另一部分在為它們的存在慶幸、歡呼。

是的,我也抗拒煽情之中的某些東西,我同樣害怕其中的輕浮,害怕它的言之無物,但我更害怕拒絕煽情之后,我們會變成的樣子:沒精打采、冷嘲熱諷、冰冷無情。我對這兩極的塞壬的召喚都沒有免疫力。

我希望我們都能感受煽情帶來的自我膨脹,為它所傷,被它的平庸背叛,被它的局限傷害。這其實是一條能夠抵達史蒂文斯所謂“重要時分”的道路。我們一頭扎進情感的奇觀之中 —放縱自己投身于 這種“簡單化”之中,而這會讓我們感受到沉重與麻木,最終沖破這 一切,等來雨過天晴。

本文書摘部分節選自《十一種心碎》,經出版社授權刊載,小標題為自擬,選文有刪節。