在第一輪新冠肺炎封鎖期間的某一天,凱萊布·阿祖馬·納爾遜(Caleb Azumah Nelson)的父親提出要幫他理發(fā)。“父親不善言辭,但這句話其實(shí)是他特有的表達(dá)方式,翻譯過來就是在問‘我可以照顧你嗎’。”這位現(xiàn)年28歲的作家兼攝影師如此解釋道。他在倫敦東南部的家中與父母、雙胞胎弟妹共同度過了這場疫情,而正是這段居家時(shí)光啟發(fā)他創(chuàng)作出了處女作《開放水域》(Open Water)。這部作品以柔和的筆觸、細(xì)致入微的觀察角度以及恰切的敘述,舉重若輕地展現(xiàn)了男子氣概的重重困境。

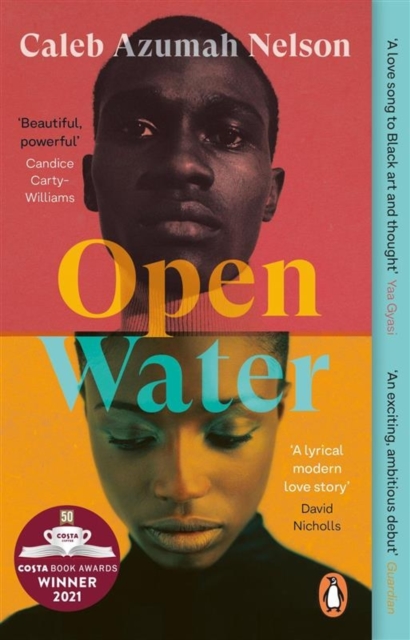

這本書的出版給納爾遜的生活帶來了很多變化:他借著宣傳作品的機(jī)會(huì)到訪了德國、奧地利和瑞士,入選由美國國家圖書基金會(huì)評(píng)出的5位35歲以下最值得期待的作家,而就在這個(gè)月,他剛剛獲得了自己的第一個(gè)大獎(jiǎng)——科斯塔最佳小說處女作獎(jiǎng),這一獎(jiǎng)項(xiàng)也讓他一舉躋身本月出爐的“年度最佳圖書”的有力競爭者之列。得知獲獎(jiǎng)時(shí),他正在街上:“我高興地喊了出來。我很意外,從來沒有預(yù)料到我會(huì)得到這個(gè)獎(jiǎng)。我把心思都放在下一部作品的創(chuàng)作上了。”

小說主要描述了一對(duì)年輕情侶的愛情(男方是攝影師,女方是舞者),而這段關(guān)系又時(shí)不時(shí)地為男方的某種情感障礙所擾——他無法很好地管理自己在見到周遭不公和暴力之事時(shí)所生出的憤怒情緒。“我寫作的時(shí)候并沒有意識(shí)到我在試圖剖析和厘清所謂的男性氣質(zhì)的概念,”他說,“我只是在塑造兩個(gè)盡力對(duì)彼此保持坦誠的人。而且我經(jīng)常認(rèn)為,在愛情中,男人不一定是不誠實(shí)的,只是他們不知道如何交代全部的實(shí)情。”

在2019年寫下這本書前,納爾遜經(jīng)歷了兩個(gè)多年頭的喪親之痛。“我起初感到非常混沌,好像把一些自我的形式和細(xì)節(jié)搞丟了,”他說。他會(huì)去電影院或美術(shù)館,花幾個(gè)小時(shí)聽音樂,“只是想盡可能地感知到自己的存在。”

他也表示這就是他“寫作的初心”,一開始,他寫的都是“一些風(fēng)花雪月,說實(shí)話有點(diǎn)東拉西扯”。他每周在牛津街的蘋果店工作四天(這份工作有一個(gè)缺點(diǎn),就是需要長時(shí)間站立,卻為他提供了一個(gè)絕佳的與人交流互動(dòng)的場合),剩下的時(shí)間他都用來從事攝影和寫作。“我大范圍地撒網(wǎng),把我寫的東西投遞給許多作家代理人。盡管我自知年輕稚嫩,但我真的有很多想要表達(dá)。”

就在納爾遜馬上就要攻遍所有目標(biāo)的代理人時(shí),其中一位終于“上鉤”。這位代理人看到了他在小說方面的天賦,并建議他往這個(gè)方向發(fā)展。不出一個(gè)月,他就提交了一份初稿,她也給予了反饋。于是他便辭掉工作一心創(chuàng)作,在九月份前就完成了這部小說。

因?yàn)樾≌f中對(duì)關(guān)系描寫得極為激烈,《開放水域》常被拿來和薩莉·魯尼的《正常人》(Normal People)類比,但實(shí)際上二者沒有什么交集。在前者的大部分章節(jié)中,這對(duì)無名氏主人公甚至都不是戀人——他們作為朋友共睡一張床、一起在城里通宵玩樂,而后才漸漸相互了解。“我個(gè)人對(duì)薩莉沒有任何意見,我喜歡她的書,也喜歡由《正常人》改編的劇集。但我認(rèn)為我的作品更傾向于描寫性快感,而不是性行為,”他表示。除了愛情故事之外,納爾遜還在《開放水域》160頁的篇幅中提及了許多和他一樣的年輕黑人的藝術(shù)作品,如詹姆斯·鮑德溫(美國黑人作家、散文家、戲劇家和社會(huì)評(píng)論家)和扎迪·史密斯(英國青年作家)的小說、勒內(nèi)特·亞多姆-博克耶(加納裔英國藝術(shù)家)的畫作和他兒時(shí)倫敦南部的街頭音樂。

納爾遜的父母是加納人,他們兒時(shí)就到了英國。11歲時(shí),納爾遜向他所在的天主教小學(xué)請(qǐng)?jiān)附ㄒ粋€(gè)圖書館,因?yàn)槟赣H買書的速度已然趕不上他閱讀的速度。和他書中的主人公一樣,他上的是一所私立中學(xué),在成為校園明星曲棍球員之前就獲得了獎(jiǎng)學(xué)金,并進(jìn)入了16歲以下年齡段的國家籃球隊(duì)。

這些榮譽(yù)并沒有讓他免于被警察截停和搜查的命運(yùn)。“這種情況真的太常發(fā)生了,即使到了我寫這本書的時(shí)候也沒有改善,”他說。這本書也沒能讓他避開更為潛移默化的制度性種族主義的侵害。這部小說的背景故事充斥著敘述者在學(xué)生時(shí)代的不適記憶,例如自己總被白人認(rèn)混為其他黑人學(xué)生。這是他自己的親身經(jīng)歷嗎?沒錯(cuò),他承認(rèn)。他的年級(jí)連他在內(nèi)一共有四個(gè)黑人學(xué)生。他們的體育老師和英語老師都很好,“但我們總被提醒要對(duì)自己能擁有這樣好的條件而心存感激。”

《開放水域》試圖發(fā)掘的是,在一個(gè)對(duì)年輕黑人男性充滿著威脅的社會(huì)中,他們要置身何處才能享有盡情且安全做自己的從容和自由——這個(gè)“何處”可能是在理發(fā)店、俱樂部,抑或是一段親密關(guān)系中。“你會(huì)發(fā)現(xiàn)愛情盡管讓你煩惱,但也讓你變得美麗,”主人公得出過這樣的思考。“愛情給予你身為黑人的存在感——在她面前,你比在任何時(shí)候和場合下都更像一個(gè)黑人。” 作者對(duì)第二人稱的運(yùn)用不是寫作風(fēng)格上的矯揉造作,而恰恰是敘述者努力感知自己內(nèi)心情感的外在表達(dá)。

他的這部小說和短篇小說《祈禱》(Pray,該作品入圍2020年BBC短篇小說獎(jiǎng)而讓他為大眾所知)都脫胎于黑人群體所遭遇的暴力行為。“我沒有親眼見過被害致死者或施暴者本人,但我知道一直都有人在經(jīng)歷這些,”他說,“它永遠(yuǎn)都在不遠(yuǎn)處發(fā)生著,而這一點(diǎn)深深地影響著我的情感。在我所在的群體中,總是存在很多集體性的悲痛。”

納爾遜表示,這樣的暴力行為,“是我們辜負(fù)彼此的時(shí)刻,我認(rèn)為這不是個(gè)體性事件。這種暴力直接受到國家暴力的引導(dǎo),無論是政府讓邊緣群體的生存現(xiàn)狀更加艱難,還是警察再次濫用職權(quán)對(duì)某人進(jìn)行攔截和搜查——那個(gè)受了侮辱的人不知該如何安放自己的憤怒,轉(zhuǎn)而去傷害他們身邊的人。”

納爾遜相信,小說與音樂和藝術(shù)一樣,可以賦予人們一種易于認(rèn)知和理解的形式,來注意到這些負(fù)面的感受,而人們對(duì)《開放水域》的反饋也證明了這一點(diǎn)。“我收到了很多讀者發(fā)來的信息,他們跟我說自己特別能夠體認(rèn)我所描述的‘找不到方式來表露心緒’的窘境。”與此同時(shí),很多女性讀者表示自己被作者對(duì)愛情與眾不同的描繪所吸引。“了解到自己的作品讓人們產(chǎn)生共鳴之處讓我十分驚喜,特別是在發(fā)現(xiàn)他們的社會(huì)背景是那樣豐富之后。因此,盡管我此前主要是為了黑人群體和我自己在寫作,但看到如此多樣的人群關(guān)注并喜愛這部作品,我真的感到特別滿足和幸福。”

(翻譯:張璟萱)