文|互聯網指北

“詩人隱居在瘋子的隔壁,瘋子卻闖入詩人的花園”,詩人和瘋子的一墻之隔,其實就是普通人到神之間的一墻之隔。而互聯網打破了這堵墻,碎掉的磚塊掉下來,給每個路人的肩頭都灑上一層灰。

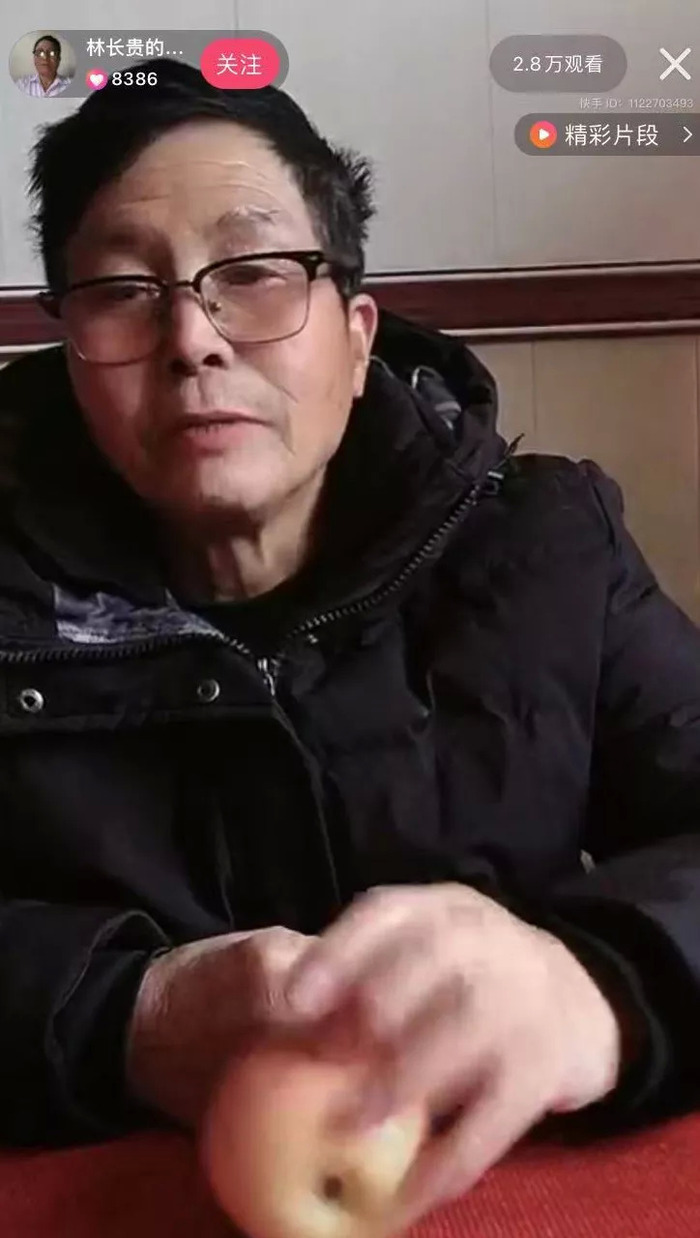

最近大火的田坎魔術師——林長貴,就在浙江的農村小鎮里揮起了這一記重錘。

魔術這門藝術,講究的是一個干凈。無論最終呈現效果有多出人意料,利落的手法和簡單的道具始終是一個魔術師最基礎也是最高級的象征。

但如果把林長貴當做樣本,“魔術師”的形象卻始終徘徊在雜技與小丑之間,并且頗有“東亞之瘋”的色彩。

按照《浙江日報》、《錢江晚報》等媒體整理的時間線,童年時代看到有人把兩根不一樣長的繩子瞬間還原成兩根一樣長的之后,林長貴就完成了關于“理想”的啟蒙,一個普通浙江的農村少年的瞳孔里此時有一個魔術師的剪影在晃動,但情緒沖動很快被壓抑,他無力去挑戰幾代人都習以為常的生活方式,然后就是將近半個世紀的種地、娶妻、生子。

直到他遇到了短視頻和智能手機。前者給他提供了舞臺,后者成了他的“人參果”,吃一口就能增長數十年的修為。

他的魔術講究一個單純,也就是能一眼被人看穿,這讓每條視頻下的評論區,熱鬧地分為了兩派,一派堅持調侃,認為“林長貴的魔術侮辱智商”;另一派顯得善良守序,全盤接受林長貴的設定,感嘆“你好厲害”“注意安全”“可以教我怎么變的嗎”。林長貴也堅持不耍大牌,貴為40萬粉達人的他總是在細心地回復網友,“魔術很安全,不危險的寶貝”。

魔術圈流傳最廣的薩斯頓三原則,幾乎被林長貴一一擊破,他的魔術更像是老人的絮叨,“不斷重復”就是他最津津有味的地方。在每天中午12點(快手是10點)的直播里,他可以重復數十次“蘋果變橘子”“橘子變蘋果”,然后附贈一段吉祥話“變一個蘋果,祝大家平平安安”,是經典的民間藝人討口彩路子。

不經常沖浪的人,很容易擰巴在這樣一個問題上:林長貴到底明不明白他在做什么?他的大火是大家伙一起熱鬧設了一個局,還是一個單純的老人的傻氣成就了互聯網的一次奇跡?

經常沖浪的老網蟲們,會滿眼的既視感:林長貴的故事,在鼻毛教主雄鷹高飛、大漢皇帝劉厚坤等前輩身上都出現過——常年活躍在田坎間的農民大叔帶著質樸的欲望,借用社交媒體建造出自己的元宇宙,然后吸引了各位網友們前來“共建”,最后形成了一個擁有獨特語言習慣和行為準則的小圈子——僅有的區別是,高飛和劉厚坤都在造神,林長貴大爺是在認認真真搞笑。

喜劇里面有個技巧叫“上帝視角”,意思是讓觀眾掌握比劇情中當事人更多的信息,觀看當事人在自己的預期里出丑,觀眾自然就產生優越感進而笑出來,這種很原始的喜劇技巧占據了短視頻世界的大半江山,社交網絡很擅長用“上帝視角”量產上帝。

林長貴的鏡頭語言有意無意地傳遞著這種預期。他的視頻像素通常很模糊,旁白配音也是機器發聲,特效摳圖總是去除不了毛邊,那是因為他是一個來自南方農村、種了一輩子地的普通農民大伯,由于查出腰椎間盤突出,被迫停掉大部分農活,才在孫女的帶領下開始接觸短視頻。

面朝黃土背朝天幾十年,一雙手種出了土豆和白菜,養活了一個大家庭。半個世紀后,還是這一雙手,在三仙歸洞和雞蛋進玻璃瓶之間游走,很容易讓人感嘆,如果不是現代的高科技和中國發達的制造業,這個小老頭根本沒辦法在微小的家庭和偌大的互聯網世界內都煽動了蝴蝶的翅膀。

沒人指望擁有這種設定的魔術師變出什么精巧的魔術,也不認為他看得懂網友們的“陰陽怪氣”“狗頭內涵”。

在評論區里,林長貴“不配有姓名”。網友們有時候他叫“林腸貴”,有時候叫“林長潰”,有時候叫“冷藏柜”,平均每三天多出一個江湖諢號,取名邏輯圍繞著諧音、人體器官、家具家電來展開。

“揭穿魔術套路”是最不討喜的行為,“給予名不副實的評價”備受青睞,包括且不限于“春晚沒你我不看”“長貴這孩子打小就聰明”“哇,這是魔法嗎”——畢竟林長貴“看不出來”,還會認真回復所有帶有“黑稱”的“謬贊”,話術質樸,表示“我(這個魔術)不危險,謝謝關心”“魔術是假的,但是讓人快樂是真的”——逗悶子的效果就被直接拉滿。

上帝視角也不僅僅可以用來“逗悶子”,有網友在這樣的交流氛圍中找到了可以“共情”的地方:

那是傳統中國家庭的固定橋段,常見于過年過節或者老人過生日,大人們會要求孩子們故意做某些事、說某些話來哄老人開心,老人心情一好身體就會好,身體好家里就會少很多麻煩事,全家老小其樂融融,共同盼望著美好的未來。

年輕人隔著屏幕陪伴“林爺爺”,扮演“大笑子”的角色,林長貴荒謬的魔術表演就這樣有機會被拔高成了互聯網時代的“善意”。

抖音官方拍攝的個人紀錄片就走的這種“善意”路子。綠油油的稻田,溫馨的夕陽、老人在蟬鳴蛙叫聲中農作,舒緩的鋼琴音樂仿佛在田間地頭流動起來,真實的場景真實地對話讓人物身上的微光忽然濃起來,卸掉了短視頻上那些變形的濾鏡和暴躁的背景音樂,一個鮮活的人在你面前,勞作、生活,你很難再將評論區里的那些發言看作“陰陽怪氣”。

這種定義給了林長貴新的流量,從稱呼上你可以輕易區分這個人是老粉還是新粉。老粉仍然熱衷于內涵,新粉很在意“爺爺”,就像“耀楊的姥爺”里的姥爺一樣,天南地北的年輕網友們都叫一個東北的愛撿垃圾的老爺子一聲爺爺,無論是自己爺爺是否還健在,大家投射到一個老人身上的依舊是最質樸的欲望,有爺爺在的人應該有資格撒嬌做小孩。

林長貴甚至還富有小丑精神。

他的魔術往往就地取材,充滿了即興感,比如在田坎間正在鋤地,忽然立正鋤頭,從包里掏出一根紅色絲巾,捏住兩頭套住鋤頭,再往回一收手,絲巾從鋤頭里出來了;比如從袖子里拿出一個蘋果,雙手一摸,蘋果變成一個由半塊完整橘子包裹住的蘋果,然后聲稱“變出了一個橘子”;或者隨便在地上折一段木棍,手指交錯讓兩節木棍來回穿插。

這屆網友表達對于“喜愛”的最高階表達是“集體二創”,“集體二創”的盡頭是“造神”。在各種有意無意地包裝下,林長貴的造神之路已經初現端倪。

最新成果是(也可能是環球影城+手游上線熱度帶起來的影響),林長貴獲封法號“哈利波貴”,一位遠在中國農村的普通農民,和遠在英國的一位作家筆下的虛擬人物完成了夢幻聯動。

套用喜劇理論,這可以解釋為喜劇觀眾們最高級的手法——給當事人一場戲——誰不喜歡在無聊的生活里看點熱鬧呢,每個人都用約定俗成的語言在底下整齊劃一地評論,規訓當事人也引導后來者,那一刻自己就是偉大編劇文本上的一個不可或缺的注腳。

其實很多流行于微信、微博、QQ上的表情包、網絡流行語,都是這種“造神文化”的產物。

這里指的造神,指代的不是“過于吹捧”“無限拔高”的那種行為,更接近于宗教意義上的“造神”,被造神的客體會剝離人格,賦予神格,并以神格為基礎不斷創作“強化神格”的故事,最后建立形成一個充滿了黑話、異化行為準則的小圈子。

這么做的原因通常只有一個:因為無聊。

比如鼻毛小老頭雄鷹高飛,就是網友們的代表作。

在林更新轉發表情包完成出圈爆火之前,“高飛”就已經是一個擁有充足內容沉淀的成熟IP:

他自稱建立了世界大同教,是宇宙唯一神、人類導師,是傳說中即將掌控全球的紫衣圣人,但骨子里是“民科”和“精神病”之間反復橫跳的中華奇人。為了更方便圍觀他的“創作”,激發他更強烈的“創作欲望”,以“硬漢”為代表的熱心網友們特意運營了幾個專門的微信群,接受其高師、蘇州圣主的“自我設定”,心甘情愿地成為“信徒”。

接下來在幾年的時間里,這群“信徒”創造了燦爛的世界大同教文化,包括且不限于經典語錄、語言格式、表情包、精神污染類短視頻。

據稱是清華大學博士后的網友踏歌,就在信徒群里潛伏過一段時間,試圖弄明白整個“IP開發”的過程。這份田野調查后來發布在了公眾號“五道口老實人”上。

首先他在和高飛本人聊天后發現,高飛的實際人設和網友們創造的人設,幾乎毫無關聯。

高飛本人是70后,安徽人,高中學歷。前后從事過個體經營、廢品回收、個體運輸等數十種職業,當時做銷售工資三千塊錢,并且結婚生子有過家庭,坦言老婆是2004年在云南花兩萬多塊錢買來的,非法同居了十三年,并且育有一子一女。除了不吸煙不喝酒,符合“神應該做到的自我約束”這個標準,其余經歷和“圣人”沒有半毛錢關系。

其次是大部分的“成果”,都是網友們和高飛共同創作出來的。或者更準確地說,網友才是主導,高飛只是負責給反應的“捧哏”,類似于漫才里給反應的那位。典型的模式是“網友刻意冒犯高飛/提出一個看起來明顯有挑釁意味的問題——高飛進行駁斥——高飛駁斥的這段文字/語音/視頻被瘋狂復讀或轉發——精加工成為gif表情包,與世長存”。

像林長貴一樣,高飛很入戲,入戲得甚至有點自大,而網友們也被這樣的狂妄挑逗了起來,就像小孩哭得越厲害就越興奮一樣,逗你玩成為了共識,當事人越生氣越認真,看客們的競爭情緒也越發濃重。

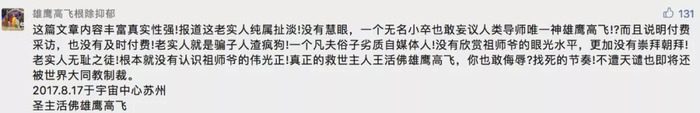

而這篇文章發布后,高飛本人也在底下評論,暴躁地直抒胸臆,前后邏輯好像不是很通順,不知道到底是夸還是在罵。尤其還提到了付費采訪一事兒,聲稱自己沒有收到相應的費用。

作者把這條評論放出來,算是完成了這篇文章最后的使命,得到了一個圓滿的結局。

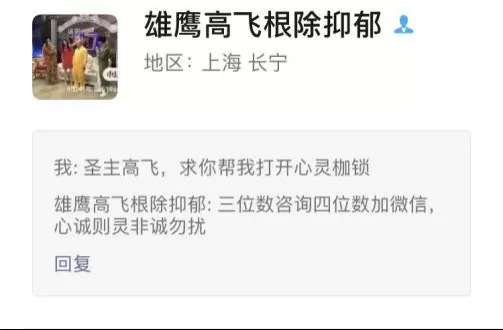

我曾經試圖加入這個以供養(發紅包)為主的信徒群,據說群公告里面“紅包必須超過一塊”是最被堅決執行的群規。后來事實證明確有其事,在我發出好友申請后,高飛很快回復我“三位數咨詢四位數加微信”,瞬間讓我根除了抑郁。

高飛這樣的經典作品,微信的世界里還有三個,分別是要復興劉家天下的漢室貴胄劉厚坤、才華橫溢的青年作家黃偉、成功學大師陳安之。

四人的粉絲群合并在一起,拳打好萊塢,腳踏網飛。

當然陳安之有點不一樣。陳安之是真賺到了大錢(當然也是靠“成功學”),被網友們造神的原因是“假陳安之”太多,每個微商的手機里至少都加個3個以上的陳安之,并且每個都發出過“招收關門弟子,馬上付款還有優惠”的邀請,一時間真假難辨,“假裝認識陳安之老師”就這樣成為了元宇宙的基座。

但殊途同歸,就像早期林長貴粉絲們默契的“陰陽怪氣”,假陳安之、活佛高飛的火,本質上都是網友們對于“騙子”的解構——你的那些把戲我都懂,我還要把你的把戲都變成笑話——用于謙的話來說,這就是誰玩誰啊。

還有現實意義,四個人所在的領域都有很大的上升空間,玄學、文學、成功學、職場和個人成長,你很難說這不是實業,或者叫新的互聯網創業,或者內容創業。

而高飛的頭號黑粉在偷用高飛頭像騙錢后也在接受采訪時說到:不可褻玩,切勿沉迷,對飛飛溫柔點,玩完之余,還是多做些有意義的事吧!而四奎也在采訪時留下一句話,你們可以關注高飛并且進群進行網絡暢聊,釋放壓力,歡迎大家。

神的意義清澈見底,那就是毫無意義。我通過朋友向高飛詢問了他“如何看待林長貴”,最后得到了這樣的答案。

人們在輸出的時候,到底在輸出什么,輸出的東西是單向的還是雙向交織更加成就彼此,這是需要思考的問題,也是內容產業必須要解決的問題。但新媒體時代大量的內容創作者,并不具備“主動選擇”的能力——他們只是新媒體時代的受益者,在新媒體工具的幫助下“假裝邁過了創作門檻”,進入了與他們實際能力其實并不匹配的場景。

所以很多人不喜歡充滿模板式語調的“爆款背后的邏輯”,運氣確實更適合解釋一切。

這就是微信四君子給人帶來的不適感,因為他們傳遞的成帝稱王的想法對現實生活來說沒有任何指導意義,無論是虛幻的快樂還是一起演戲的沉浸式體驗,都讓你忍不住停下來思考,做這些的意義到底是什么。

這些問題沒有答案,但他們創造的數據,就是比后廠村、西二旗的市場部精英們,摳破腦門做了半年的策劃案,效果好太多。

更何況在出圈之后,他們的表情包和鬼畜視頻,正在脫離他們誕生的“本來場景”,長久地留在人們的日常交流當中,反而成為了“入時”“潮流”人群的標志物。那種感覺,像極了游樂園突然停電一樣,但那些笑聲和說話聲還回蕩在耳邊的情節。

林長貴則是更幸運的樣本,科技讓生活變得更美好,似乎更符合現狀,“手藝人”的設定限制了他的“發揮空間”。那些蹩腳的魔術里也需要練習自己的手法,又由于不富裕的生活條件,道具都是他自己隨地取材并且自己制作,這樣的動手動腦的能力對一個七十多歲的老人來說,更多的是正面的影響。

他被迫走向了正軌。

而且俗話不是說了嗎,“藝術的第一目的是再現現實”。

能夠在密集的信息流里獲得存在感,并快速吸引到穩定的受眾群體,也足夠說明林長貴是“被選擇”的那一個,他的走紅是因為形象在現代語境中具有很強的可讀性。否則光是理解門檻這件事,就能讓現在的傳播環境下淘汰他七八回了。

林長貴在接受采訪的時候說過,有網友留言說自己離婚了很傷心但是看到了他的視頻心情就好了很多。甭管這個“離婚發言”有沒有網友“編段子搞效果”的可能性吧,給大家表演一個“知心老爺爺安慰你”,人們太容易獲得一種說不出來的舒坦感。

當然林長貴的視頻播放的數據也不穩定,好的時候五六萬的評論,不好的時候也就區區幾十個贊。算法能給與一個創作者冷啟動的機會,也能鮮明地勸退一個創作者:平臺已經不開放下一級流量池給你了,而開不開放流量池是我們研究了整個市場大數據的結果。

也就是說,留給林長貴的“成名15分鐘”,很有可能已經是倒計時了。然后這個認真生活的人,大概又做回了鄉親們口中的小丑。