文 | 張書樂

1月中旬,由索尼影業出品,改編自PlayStation全球經典動作冒險游戲IP的真人電影《神秘海域》官宣確認引進!

“荷蘭弟”湯姆·赫蘭德將集結最強冒險小隊,上天入海大顯神通,共同追尋百年前遺失的寶藏,一場心跳加速的極限冒險尋寶之旅由此拉開帷幕。

不過,這樣的游戲改編電影,總歸會毫無懸念的高開低走,幾乎沒有啥可質疑的。

且看以下2021年的那個群星云集的大片就知道了……

021年春,電影《真·三國無雙》毫無懸念的撲街,盡管靚麗的小師妹預約了我一起觀影,但我還是第一時間告訴她,院線上映不到一周就優愛騰上可見了……

游戲改編電影,從來都是一個叫好不叫座的命題。

最讓人印象深刻的是《魔獸世界》大電影在2016年上映的時候,中國最巔峰時有500萬魔獸玩家,曾經玩過的目測也不少于千萬,而在電影上映之時,朋友圈、微博和各種社交媒體上,都飄蕩著去打卡的風景,甚至還有炙熱的粉絲穿戴整齊了全套的COS,分成部落與聯盟,在影院門口帶著娃,為情懷付費。

結果,依然是上映即巔峰,隨后垂直極限的崩潰。

原來愛會消失嗎?

游戲《真無雙三國》有多少玩家,我不知道;但2019年《魔獸世界懷舊服》上架后,遇到疫情,結果國服一度甚至出現了大批玩家出現了排隊694分鐘(11個小時)的超級塞車。

游戲改編電影,不是不愛,而是愛不起來。

據據媒體不完全統計,2012年至2020年底,由游戲改編的電影多達11部,其中,在中國票房市場,11部電影中票房超10億元的僅《生化危機:終章》和《魔獸》兩部;口碑上,豆瓣評分超過7分的僅4部。2017年備受關注的《刺客信條》,口碑票房表現均不盡如人意。

《真·三國無雙》的高開低走,也不奇怪。

從影片本身來說,它的槽點多多:

疑似為返稅而去新西蘭拍攝、導致影片里指環王式“中土風格”太過強烈而缺乏了中華大地的獨有風情,小兵亂飛效果的“無雙”戰力僅僅是偶爾為之。

董卓崛起、曹操起兵之類耳熟能詳的內容變成了冗長的“口述歷史”。

至于大體忠實原著之時卻在片尾的“天下英雄、唯使君與操耳”的雙雄對峙、沒有了期待已久的煮酒論英雄的風味(劉備不再聽到雷聲而假裝驚恐)……

諸如此類的槽點,實在太多,但都不是真正的致命問題。

游戲改編電影最大的問題到底是什么?

很多業界人士在分析之時,往往會說,此類影片“畫風廉價、網大質感”,較之已經越來越源于真實、高于真實的游戲畫面和酷炫的特效來說,差別太大。

那么1993年第一部游戲改編電影《超級馬里奧兄弟》為何會敗北?

難不成當年的8位像素風游戲加上震撼力弱爆了的電子音樂,比真人電影更差……

再如《侍神令》,改編至《陰陽師》,更請來了好演員,也砸下了真金白銀做特效,還將和日式風變成了唐風,來接中國的地氣,依然讓人難以下咽,顯然理由就變得不夠充分了。

還有人會從文本角度分析。

游戲的世界觀更加宏大,往往會變成網狀結構,至少是樹形結構,有太多的分支和衍生,如《魔獸世界》《刺客信條》《陰陽師》,也沒有太強烈的正反方陣營。

一兩個鐘頭的電影,作為典型的線性敘述,很難還原這樣的結構,讓人無法感受到情懷的精髓。

看上去似乎如此,但回到《真三國無雙》,作為依托于名著而來的游戲,其改編的影視劇都不可能脫離原著的線性敘述,為何還是爛片?

顯然,更強調武將個人無雙戰力,所有基于小說或歷史的戰役場景不過是一個晉級用的背景墻的游戲,和爆米花影片本身并無二致。但依然讓人看上去不爽、感覺少了點什么。

少了什么?

愚以為,少了“中二病”這個游戲必須擁有的精神家園。

王小波在《我的精神家園》中如是說:“千萬丈的大廈總要有片奠基石,最初的愛好無可替代。所有的智者、詩人,也許都體驗過兒童對著星光感悟的一瞬。我總覺得,這種愛好對一個人來說,就如性愛一樣,是不可少的。”

最初的愛好,對于游戲改編電影來說,是一個致命傷。

到底給誰拍這么一個電影?

一般就三種格局,拍給沒玩過的人看,拍給玩過的人看,以及讓這兩類人都愛看。

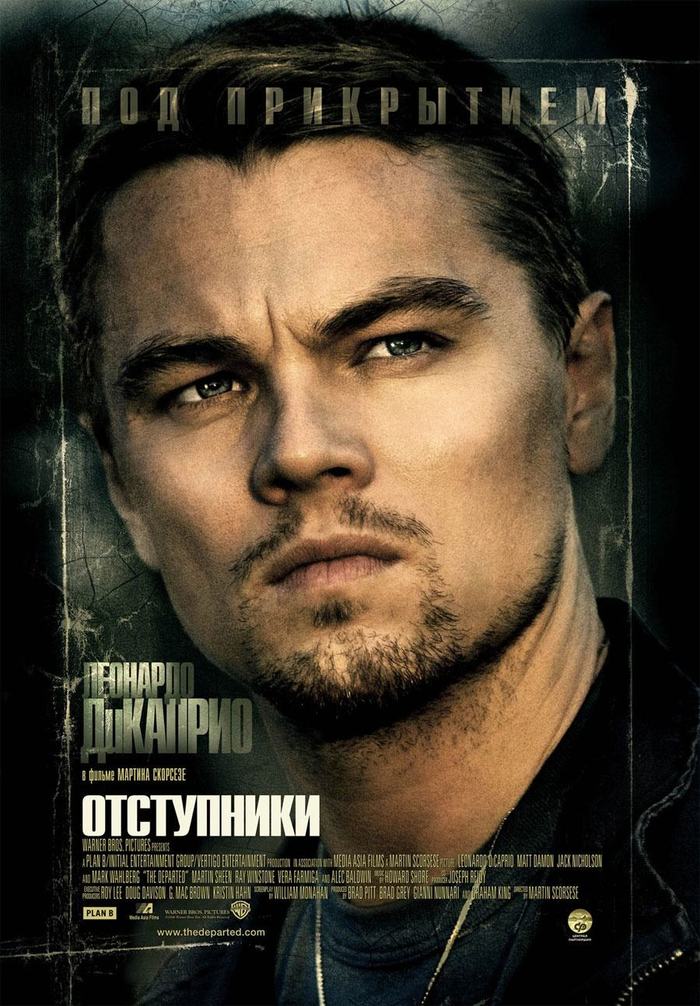

“做游戲電影需要找到一個平衡點,你要保證你的電影能吸引那些從來沒有玩過這個游戲的人。”《無間道風云》、《樂高大電影》的制片人羅伊·李的話語里,其實說明了一個道理,他不懂。

所以,《無間道風云》翻拍了港片《無間道》,用小李子賺取了沒有看過港片的眾多外國人的眼球,可對于《無間道》系列的忠粉來說,哪怕為情懷貢獻了票房,也還是拒絕的。也就無怪小李子沒能靠這個拿到小金人。

此外,他還翻拍了日本的《午夜兇鈴》、《咒怨》,韓國的《中毒》等,話說原著黨(原劇黨)依然是拒絕的。

至于最終評價,相信大家心里,還是記得原作,而不是翻拍的。

當然,也不是沒有成功的,比如《生化危機》系列真人電影,還原原著就被主創團隊拋諸腦后,除了電影的標題和部分設定與游戲有關,以及艾達王、威斯克、里昂等原作游戲角色曾在電影第5部登場之外,其他的一切也就只剩下喪尸亂舞了。

沒有玩家對此買賬,而觀影者也大多不會為此去玩游戲。

換言之,這個系列,本身就已經是另一個故事了而已,談不上改編。

一切都和“最初的愛好”無關,只是讓完全沒有最初的愛好之人,愛上了罷了。

如何達成與“最初的愛好”所在的精神家園共振呢?

“我想說,這就是游戲電影最大的問題——沒讓原創人員參與,”《殺手:代號47》的制片人阿德里安·阿斯卡里什給出了一個說法,“漫威之所以如此受追捧,是因為他們一開始就是為屬于自己的東西而制作電影。我覺得制作游戲電影首要的一點,是找到對游戲充滿熱情且了解游戲的電影制作人。這些制作人不能僅僅把這當成是一份工作,同時還要讓游戲開發者和發行方參與其中。”

于是,2007年出品的這部電影,成為了有史以來評論最爛的游戲電影之一。

明面上的理由,或許是主人公代號47沒有完全參照游戲中那樣是個完完全全的大光頭,盡管這個光頭確實和游戲里一樣:特別圓。

顯然,找游戲制作人一起來參與,依然無法解決共振到共鳴的問題。

至于《頭號玩家》《像素大戰》這樣的電影之所以成功,本身盡管游戲、動漫和其他二次元的情懷元素豐滿且超還原外,其更多時候就是亂燉了游戲原著,成了一個全新的故事,這么簡單。

玩家的“中二病”到底在哪?

答案或許是代入感。

或者說,電影和游戲盡管都可以是沉浸式,但電影是有限制的上帝視角,你可以看到一切,但也只能看看而已。

而游戲無論其視角設定是什么,其根本都是第一人稱視角,即玩家操控自己的角色,在虛擬的世界里,無問東西。

哪怕是有任務線,魔獸玩家依然可以每天不管線索,走遍艾澤拉斯大陸的每一處山山水水,數星辰、看風景、聊大天。

就算是只能跟著劇情走,《魂斗羅》的玩家們,依然可以在通關之后,再一次回來,用作死的情懷去挑戰各種高難度的玩法姿勢,甚至為了尋找傳說中的水下八關,而一次又一次慷慨“赴死”。

無他,游戲的世界,是每一個玩家用精神家園標注的一個屬于自己的相對自由地空間,青春期少年特有的自以為是的思想、行動和價值觀可以被淋漓盡致的展現。

就如王小波可以在小說里隨意說性愛,正如他在《我的精神家園》里說的那樣“我時常回到童年,用一片童心來思考問題,很多煩難的問題就變得易解。”

想要討好玩家,也就變得“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之難,難于上青天!”,更不要說想要刀切豆腐兩面光,玩家和非玩家都討好了。

剩下的唯一道路,就是忘記玩家的口碑和情懷,別來割韭菜,安安心心和非玩家們好好蹭個熱點,當然評分總歸是不高,但至少票房還是不錯滴。

或許你會說,為啥網文或小說改編影視,就勝負摻半呢?

比如《哈利波特》《指環王》,又如《斗羅大陸》,原著黨也是正負面評價都有的說。

我只想說,都是上帝視角的東西,當然轉換起來就容易多了,反正讀者和觀眾都沒有權力選擇劇情,不能真正變成如游戲一般屬于自己《權力的游戲》。

君不見,影視、小說改編成游戲的時候,不同于也水土不服,最終都成了沒看過人的游戲,蹭了把熱點而已嗎!