文|化妝品觀察

“最后能生存下來的物種,不是最強大的,也不是最聰明的,而是適應能力最強的。”

生物學家達爾文在《物種起源》里所描繪的適者生存原則,同樣適用于美妝上游供應鏈,特別是在當前疫情和新規的雙重夾擊之下,對企業應變速度、迭代能力的要求無疑更高。

重壓之下,減產、停工、倒閉,一大批工廠在生死邊緣掙扎;與此同時,一批規模更大、標準更高、設備更先進的新工廠拔地而起,接二連三登上化妝品舞臺。

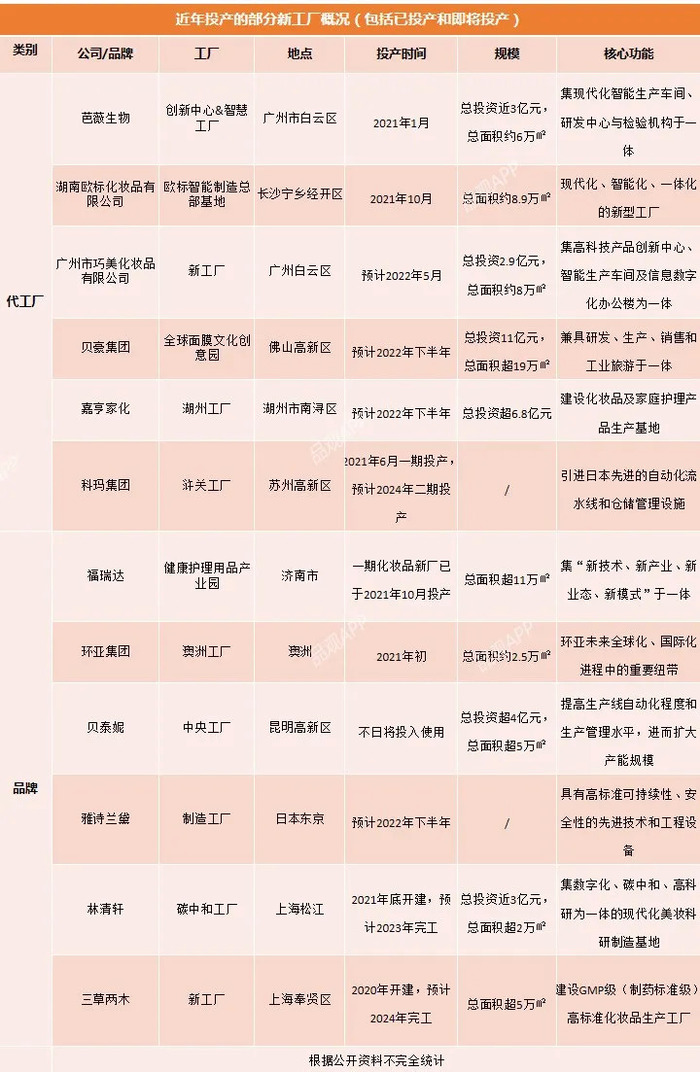

除了芭薇生物、貝豪集團、日本科瑪集團等代工企業擴大規模,貝泰妮、林清軒、三草兩木等品牌也開始興建工廠,使得美妝上游制造業賽道變得愈發精彩。

“中國美妝產業迭代升級轉型才剛剛開始。”一位業內人士如此表示。

十余家“新型工廠”拔地而起

近一兩年,一大批美妝新工廠已經或即將投產。

化妝品觀察梳理發現,相較于以往,上述新工廠主要呈現出三大特征:

生產智能化。在互聯網+時代,打造成數字化工廠已成大勢所趨。

譬如,已于2021年1月投產的芭薇生物創新中心&智慧工廠,是廣州白云區首家引入并應用5G生產的化妝品智造工廠,可實現生產、倉儲、運輸的高效配合,提高企業運轉效率,降低生產成本。

日本科瑪集團新建的滸關工廠,引進了日本先進的自動化流水線和倉儲管理設施;湖南歐標化妝品新建的歐標智能制造總部基地,則為現代化、智能化、一體化的新型工廠。

研發專業化。無論是代工廠還是品牌,研發能力都是核心競爭力之一,基于此,各新工廠都將研發作為了重點。

典型如林清軒,將新工廠打造為集數字化、碳中和、高科研于一體的現代化美妝科研制造基地。“科研是林清軒能夠趕超國際高端品牌的重要武器,新項目將以‘國家級重點實驗室’的標準建設科研中心,繼續聚焦品質創新升級 ”,林清軒相關負責人如是表示。

此外,貝豪新建的全球面膜文化創意園,集研發、生產、銷售和工業旅游于一體;福瑞達集團新建的健康護理用品產業園,則囊括了“新技術、新產業、新業態、新模式”等方面。

資源全球化。隨著越來越多的國際企業將工廠建在中國,本土企業也開始走出國門。

例如,環亞集團便將新工廠建在了海外。據悉,澳洲工廠是環亞集團未來全球化、國際化進程中的重要紐帶,MOR、滋源、法蘭琳卡等品牌將從這里輸出至全球市場。

環亞集團品牌管理中心總經理胡根華表示:“中國企業會更多的將眼光延伸到全球,用資本的力量去整合全球資源,包括制造、原料、設計和研發資源等。”

即將投產的貝豪全球面膜文化創意園,則是貝豪集團在全球擁有的第7家工廠,另6家分布于中國臺灣、佛山以及保加利亞、法國等全球各地,共同構建了貝豪全球面膜產業鏈體系。

“話語權爭奪戰”正式打響

由上表可見,除了代工廠開疆拓土,品牌也紛紛將觸角伸向上游產業鏈,這是為何?

“大多品牌在初期會集中資源主攻營銷,當具備一定規模和實力后,就會考慮建自有工廠加大研發和產能投入,以擺脫對代加工的依賴。”某品牌負責人表示。

這與廣東尚品匯化妝品股份有限公司彩妝研發主任林麗雋的觀點不謀而合,“對品牌來講,一開始為了快速起盤、做大,找代工企業最為便捷;發展到第二階段,就會自建工廠搞研發,對投資者也有故事可講;第三階段,開始會比較自建工廠跟外包加工廠的成本,擇優選取”。

典型如貝泰妮,目前就正在提高自產比例,優化結構。新建的中央工廠項目投產后,其產能規模和產品質量都將進一步提升,“公司業績接下來會更好”,貝泰妮相關負責人表示。

而在新的一年,雅詩蘭黛將迎來大豐收,日本新工廠和上海全球創新研發中心都將于今年下半年投產。上述業內人士猜測,“中國研發、日本生產,2022年雅詩蘭黛的產品創新和上市效率將大大提升”。

值得一提的是,逸仙電商目前也主要依賴代加工模式。據其招股書透露,公司正在籌劃建設自有工廠,以提升產能和研發能力。

與此同時,《化妝品監督管理條例》及其配套法規的落地,也進一步催化了品牌建自有工廠的速度,以掌握話語權。

因注冊/備案需提交產品配方或全成分,引發了代工廠和品牌方之間誰是注冊/備案人的爭論。“若授權ODM為注冊/備案人,品牌方就會淪為經銷商被‘矮化’了身份,因此很多品牌開始自己建廠,研發生產產品。”某資深法規人士說道。

有業內人士反饋,綜合上述原因,為了強化品牌力,福瑞達、貝泰妮等集團以及林清軒、三草兩木等品牌,都開始興建自有工廠。

林清軒相關負責人就透露,建新工廠是為企業未來擴張與發展做鋪墊,投產后將進一步加強林清軒的產業鏈實力,“林清軒的愿景是成為一個跨越百年的中國品牌”。

“這是一次新工廠革命”

隨著越來越多的品牌自建工廠,加強研發實力和產能規模,會否擠壓代工廠的生存空間?

在林麗雋看來,品牌自建工廠也面臨挑戰,一方面,化妝品迭代速度較快,品牌自建工廠在市場洞察、快速響應生產等方面,可能不如代工企業;另一方面,考慮到自動化設備、產能問題,品牌自有工廠只能做自己的優勢產品,“一個品牌SKU那么多,如果自己全做的話,成本會比外加工多。”

他認為,即便品牌開始自建工廠,也還是會依賴代加工,只不過,“會倒逼整個代工行業越來越向頭部聚集,小企業就只能做某些細分類目”。

而在新規催化下,代工廠也正在進行迭代升級。

《化妝品功效宣稱評價規范》讓功效評價成為產品“標配”,芭薇生物便建立了集現代化智能生產車間、研發中心與功效檢測機構于一體的創新中心&智慧工廠;《化妝品生產質量管理規范》對廠房各項設施提出硬要求,日本科瑪集團等企業便建設了GMP級(制藥標準級)高標準化妝品生產新工廠。

“新規對于化妝品注冊備案、分類規則、功效宣稱、安全評估等方面都做了嚴格規范的要求,品牌對于代工廠的遴選標準也隨之愈發嚴苛,代工企業建新廠也是為了滿足客戶的要求。”某ODM企業負責人如是表示。

“‘類藥品’監管環境下,一些生產配置條件低、管理流程不夠規范、研發能力低的中小企業或將被淘汰出局,行業集中度有望提升。”上述資深法規人士表示。

與此同時,一些頭部代工企業不再做“隱形英雄”,而是進入品牌化經營時代。

譬如,貝豪的全球面膜文化創意園打破常規廠房設計思路,融合創新、科技、美學等概念,打造了全球唯一的面膜文化博物館。

“只懂生產的代工企業是沒有未來的,只有將企業做成一個有文化、有故事、有歷史的品牌,顛覆人們對生產制造業工廠的認知,才是真正最具競爭力的企業。”在全球面膜文化創意園奠基儀式上,貝豪集團CEO梁宏麗如是表示。