文丨華商韜略 南來

用意念控制電腦,這個看似瘋狂的構想,其實離我們并不遙遠。

2022年,馬斯克的Neuralink公司將首次開展人體實驗,將芯片植入人類大腦。

就在去年4月,馬斯克旗下的腦機接口公司Neuralink展示了一段驚人的視頻:一只大腦被植入了芯片的猴子,通過意念玩電子乒乓球游戲。

視頻中是一只名為Pager的猴子,其大腦中被植入了Neuralink的電子芯片。

在視頻的前半部分,Pager學習如何使用操縱桿移動光標,并通過面前的金屬吸管喝到香蕉奶昔作為獎勵。

在學習過程中,芯片會記錄下Pager的腦電信號,并傳輸給計算機,用來學習、分析、并且預測猴子大腦的下一步活動。

從視頻2:17開始,研究人員撤掉了操縱桿,發現Pager依舊可以用意念繼續控制電腦,順利地玩了下去。

這視頻一經發布,立刻引發了網友們的激烈討論,有人認為它將為癱瘓病人帶來福音,讓人類未來可以用意念交流。

但也有人恐懼它將帶來的后果:“仔細想想,前景簡直大到可怕,顛覆一切。”“如果能控制人腦,離毀滅又近了一步。”

而在去年12月初,在接受《華爾街日報》CEO理事會峰會的直播采訪時,馬斯克則公開表示,Neuralink將在2022年首度展開人體試驗,將芯片植入人類大腦。

研發“人腦芯片”,馬斯克究竟想干什么?

這一切要從“人工智能威脅論”開始講起。

隨著人工智能技術的不斷強大,越來越多人開始擔憂它所帶來的負面影響——馬斯克也是其中一員。

人臉識別帶來的隱私安全威脅、AI語音合成幫助詐騙犯罪、換臉視頻引起的道德風波……這些都還只是我們現在遇到的問題,未來,也許人工智能將會全面替代人類,造成大規模失業、隱私侵犯、失去自由意志、甚至戰爭與種族的終結。

馬斯克本人是人工智能威脅論的強烈擁躉者,他曾不止一次在公開場合強調:“人工智能將是人類文明面臨的最大威脅。”

不過,馬斯克并不反對人工智能發展,他選擇的應對方法是——改造人類,改造大腦,讓人類擁有和機器一樣的能力。

這就是馬斯克參與創辦Neuralink公司的初衷。

這是一家致力于研發腦機接口技術的初創企業,由馬斯克與一群硅谷科學家們在2016年共同創辦。截止到目前,Neuralink一共獲得了三輪融資,共計3.63億美元。

除了馬斯克早期投入的超過1億美元資金外,Neuralink還吸引了來自迪拜風險投資公司Vy Capital、谷歌、Craft Ventures等資本的入局。

與此同時,馬斯克還熱衷于為Neuralink與腦機接口技術“站臺”,除了日常在社交媒體上宣傳自家公司的技術,馬斯克還親自主持Neuralink每年舉辦的發布會。

在2019年和2020年,Neuralink分別展示了其技術在老鼠、小豬身上的實驗結果。

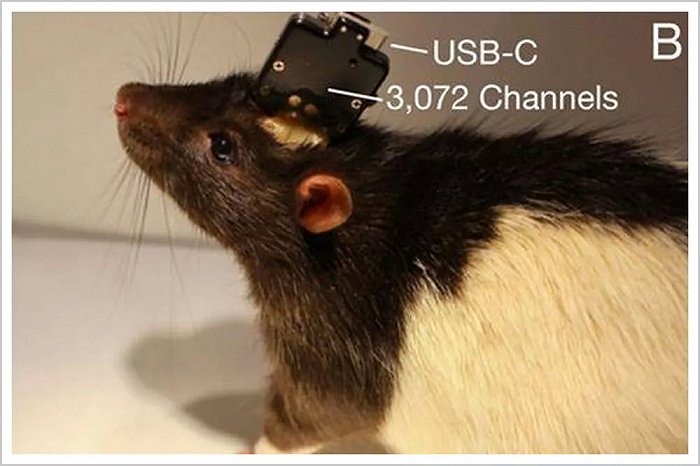

Neuralink 2019年的老鼠實驗 來源:Neuralink

在2019年的小鼠實驗中,馬斯克展示了在老鼠腦中植入電子芯片的效果。

通過連接到頭部的USB接口,芯片可以將老鼠大腦的電信號傳輸到計算機當中,并通過軟件記錄分析其大腦的活動。

而在2020年的小豬實驗中,Neuralink不僅升級了實驗動物、升級了用于植入芯片的手術機器人,更升級了定制的芯片。

新款芯片“Link 0.9”的設計更加精致緊湊,直徑為23mm,大約為一個硬幣的大小,厚度為8mm,使用時將植入人類頭骨的小孔中,并且支持無線傳輸,信號范圍達到5-10米。

通過Neuralink研發的外科手術機器人,機器將首先在大腦皮質表面插入1024個5微米寬的超薄電極,信號會通過這些電極傳到“Link 0.9”芯片中,再無線傳輸給計算機。

馬斯克在現場表示,整個安裝芯片所需要的時間不到一小時,而且這一過程是可逆的,對人體安全無害。

在現場,Neuralink展示了三只小豬,一只沒有植入芯片、一只植入了芯片、還有一只植入了芯片后又被取出,三只小豬都身體健康,正常生活。

而通過被植入芯片的小豬,計算機可以實時觀察小豬的生活狀態。比如當小豬聞到氣味時、運動行走時,大腦都會產生特定的信號。

當然,這一切離馬斯克真正想要的“武裝人類大腦”還有一定距離。目前,Neuralink的階段性目標是幫助殘障人士、以及癲癇、焦慮、抑郁癥等患者控制假肢或是修復感官缺陷。

從火星定居到深海隧道,就像馬斯克所有其他天方夜譚的想法一樣,Neuralink的人腦芯片計劃也受到了廣泛的爭議。

但事實上,植入大腦電極、讀取大腦信號的技術并非Neuralink初創。

這項將人類大腦與外部設備直接連接的技術被稱為腦機接口技術(Brain Computer Interface,BCI)。這一概念最早可以追溯到半個世紀以前,由美國加州大學洛杉磯分校的Jacques Vidal教授在1973年首次提出。

通過機器記錄大腦生理活動的神經信號,腦機接口跨越了人類肉體的指令與控制功能,由機器直接采集、解碼、生成控制指令,實現人腦與外部世界的直接通訊。

隨后,1988年,L.A.Farwell和E.Donchin提出了日后廣泛使用的腦機接口范式“P300拼寫器”。

1998年,美國神經科學家Philip R.Kenned將特制電極植入一位癱瘓病人的體內,成功實現了讓病人通過意識控制電腦光標。

1999年,人類首次實驗證明大腦皮層神經元群可以直接控制機械手臂。

2005年,美國BrainGate團隊更是通過腦機接口技術,讓癱瘓15年的Cathy成功地用大腦控制機械手臂,將桌上一杯咖啡握住并送到嘴邊。

2014年,在巴西世界杯的開幕式上,美國杜克大學杜克大學醫學院神經科學家Miguel Nicolelis的團隊通過腦機接口技術讓一名癱瘓少年重新“站”了起來,并用意念踢動了腳下的足球。

去年5月,頂級科學雜志《Nature》更是在封面刊登了一次重大突破,患者只需要在大腦中“手寫”出想要的字母,系統就會自動識別生成文字,平均耗時只需要0.5秒。

這一研究一經發布,就受到了學術界的重大關注,華盛頓大學的Tae Seok Moon教授在社交媒體上開玩笑稱:“哇,我比它打得都慢。”

這些科學進展緩慢、嚴謹,并且相對小眾。與他們相比,馬斯克與Neuralink實在是有些過分高調,這也因此引來了學術界的諸多爭議。

過度包裝、過度宣傳、夸大事實效果……這些都是馬斯克與Neuralink遭受到的學術界質疑。與此同時,Neuralink僅僅展示成果,卻從不披露實驗論文、實驗數據的行為也讓學術界對其更加不信任。

有著近40年腦機接口研究經驗,曾主導巴西世界杯癱瘓少年開球的杜克大學Miguel Nicolelis教授就曾公開表示,馬斯克對于腦機接口的宣傳太過玄幻,“我一個字都不同意。”

他說,“我本人作為腦機接口技術的創造者,可以說,像科幻電影和小說里提到的,通過腦機接口完全實現意念控制,是不可能的,這沒有科學依據。我很遺憾,馬斯克做出這樣錯誤的說法。這種說法無助于我們領域的科學發展。”

國內腦機接口企業BrainCo的創始人韓璧丞也在媒體采訪中表示,“(Neuralink)是工程上的巨大突破,但就實驗本身來說,十幾年前已有諸多腦機接口實驗室實現過。”

而馬斯克認為的“通過腦機接口可交流思想”,韓璧丞認為再過三十年都難以實現。

即便爭議纏身,但不可否認的是,馬斯克與Neuralink的確極大引發了公眾對于腦機接口技術的熱情。

在2020年7月的發布會上,馬斯克就曾表示,Neuralink已被美國FDA授予“突破性設備狀態”,正在籌備第一次人體實驗。

除了將芯片植入大腦,讓癱瘓病人用意念控制機器這種重度應用之外,其實腦機接口技術還有很多其他的用途,有些產品只需要像個帽子一樣戴在頭上,甚至你現在就能上網買到。

腦機接口可以分為“侵入式”與“非侵入式”兩種。

比如,Neuralink采用的是侵入式技術,需要用外科手術將電極植入大腦當中。這種方式能夠直接記錄腦電活動,信號清晰、噪聲小、而且長期穩定。

而非侵入式技術則包括腦電帽、近紅外頭盔、磁共振頭線圈等附著在頭皮上的穿戴設備,它們采集的信號干擾較多,但是優點在于無需手術,安全無創,適用于普通民眾。

舉個例子,清華大學清華大學腦機接口實驗室的“意念打字”項目,就是通過腦電帽采集大腦活動信息。

而根據腦機接口技術的應用效果,又可以分為“讀”和“寫”兩類。

目前的研究主要集中在“讀”,通過技術將大腦的電信號“翻譯”成機器與人類可以理解的語言,進而檢測大腦活動,甚至控制外接設備。

更“瘋狂”的技術則是“寫”,通過外部設備對大腦進行寫入與刺激,對抑郁、焦慮、癲癇等病癥進行治療,甚至在未來進行人腦增強等研究。

近年來,腦機接口技術的研究規模正在快速增長。

根據Allied Market Research數據顯示,2020年,全球腦機接口的市場規模已經達到了14.6億美元。

同時,截至2020年,全球范圍腦機接口相關專利技術已經超過2000件,相關專利申請量排名前4位的國家分別是中國、美國、韓國、德國。其中中美申請量分別占全球39.4%和34.7%。

除了仿生義肢、癱瘓控制、意念打字、病癥治療等醫療領域應用外,也有部分企業在進行腦機接口非醫療領域應用的探索。

比如,國內企業腦陸科技推出家用助眠智能腦機交互頭環BrainUp、BrainCo推出兒童教育專注力提升系統Focus、澳大利亞SmartCap公司通過在棒球帽內植入電極實時監測用戶疲勞狀態等等。

雖然專利申請數量較多,但是我國腦機接口技術還在起步階段,整體發展水平低于歐美等發達國家。

其中,美國在理論、方法、實踐等方面領先優勢十分明顯,絕大多數侵入式腦機接口研究集中于美國。

腦機接口技術國內外主要研究機構來源:《腦機接口技術在醫療健康領域應用白皮書(2021年)》

美國政府在1989年率先提出了“腦科學計劃”,并把20世紀最后10年命名為“腦的10年”。

奧巴馬政府更于2013年宣布了推進創新神經技術大腦研究的“腦計劃”(BRAIN Initiative),并宣布于未來12年間共投入45億美元用于研發。

而在我國,“中國腦計劃”也自2016年開始啟動,主攻方向包括:以探索大腦秘密并攻克大腦疾病為導向的腦科學研究,以及以建立并發展人工智能技術為導向的類腦研究。

在十四五規劃和2035年遠景目標綱要中,人工智能和腦科學也作為國家戰略科技力量加入其中。

大腦,作為人體最奇妙的器官,人類對它的探索從未停歇。

也許正應了比爾·蓋茨那句名言,“人們總是高估未來一兩年的變化,卻又低估未來十年的變革。”

在馬斯克、Neuralink、與其他一眾科學家的努力之下,“人腦芯片”也許在不久之后便會成為現實。

[1]《2021年腦機接口技術在醫療健康領域應用白皮書》中國人工智能產業發展聯盟

[2]《意念打字登Nature封面!每分鐘寫90個字符,準確率超99%,網友:我打的都比它慢》量子位

[3]《馬斯克Neuralink并無科學進展、只是重現經典實驗?業內人士指出,用意識交流起碼還得三十年》DeepTech