文|筷玩思維 陳敘杰

據數據統計,2021年我國餐飲門店總數約為900萬家,但如此龐大的門店體量,其中較為家喻戶曉的也不過才幾十家餐飲品牌而已,即使有幸沖到第一梯隊,比如肯德基、麥當勞、海底撈的經營價值可以位列前三(百強餐飲名單前三),但從占比來看,2021年這三家品牌的門店總數也僅為1.3萬家左右,這個比例僅占餐飲門店總數的1.4‰(千分之一點四)。

再從宏觀的角度來看,2021年的一些餐飲報告指明,中國餐飲的連鎖化率僅在15%,我們可以看到,整個餐飲行業居然有數百萬家店還停留在小餐飲的簡單門店階段。

而在過去的2020年,我國餐飲業的關店數達到了355萬家,在新開數僅有250萬家的情況下,雖也有疫情方面的影響因素,但結合周期性的總體數據,可見我國餐飲業自從2014年之后就一直處于新一輪的洗牌期,(早前的洗牌情況、形勢沒被關注)只不過是因為過去的正向發展之迅猛掩蓋了系列問題,而疫情的到來將之揭開而已。

餐飲業倒閉率如此之高、存活周期如此之短(近些年餐飲門店的綜合存活周期在3個月到1.5年區間),這也是行業洗牌期的一個可見跡象,而洗牌期如此之久,它與持續變化的市場需求、持續成長的消費客群都有一定的關系,但萬法歸宗,餐飲的內核還是餐飲本身,由此不能忽略的,可能是大部分餐飲人并不懂餐飲這門生意的底層邏輯。

懂餐飲的底層邏輯并不止于懂餐飲而已,在當下競爭環境,懂品牌、懂生意也很重要,而由于“懂”這個詞不好梳理,我們還是用會做餐飲、會做生意、會做品牌來表述。

那么,什么叫會做餐飲?什么是會做生意?什么是會做品牌?其中有何關聯?哪個是核心?業內關注這類問題的人也不少,但鮮有人愿意深入其中進行思考,我們從上市企業財報可見,呷哺呷哺、翠華餐廳等企業在遇到了業績下滑問題時,集團給出的答案居然是開店,它們企圖用“開店的增長”來抹平“增長問題”或者用選址錯誤和疫情問題來撇清企業不關注餐飲、不關注生意、不關注品牌的深層痛點所在。

可見即使是上市企業,如何做餐飲、如何做生意、如何做品牌,這三個要素依然是重中之重。

什么是會做餐飲?

會做餐飲不太好定義,因為并不是產品得到好評、再加上顧客盈門就是會做餐飲。

雕爺牛腩是非常講究的餐飲,開店前買下食神配方、開店時發明專利牛腩鍋/內測造成粉絲轟動、上菜前先喝三杯茶,但數年過去,雕爺牛腩還是易于他手。這是很多網紅餐飲的寫照,經營者在開店前表達自己對餐飲講究、認真,開店后成為無數人的打卡去處,但最終都撐不過一個發展周期。

又比如早前非常火爆的各類粥品牌,經營者大多也講出了從醫院附近以養生起家的故事,對外說自己多講究米、多講究熬粥方法,但最后食安事件頻出,門店現熬也變成了標準化的快餐產品(如用罐裝八寶粥充當現熬八寶粥)。

再以一家小龍蝦夜宵店為例,過去門店是采購活蝦、門店廚師烹飪。由于出品有水平,門店的生意也較為火爆,但之后老板為了標準化加上節約成本,于是將活蝦改成了冷鏈蝦,雖然老板和廚師都感覺味覺差別不大,但用了標準化產品,門店廚師的必要性就持續下滑,最終門店客流量逐月銳減,數年過去,該門店雖然沒有轉讓也沒有倒閉,但終究也失去了往日的輝煌。

上述提及的這些案例在餐飲業比比皆是,從食客大幅減少的角度,我們不能稱之會做餐飲;從發展問題的角度,我們也不能稱之會做品牌;從持續經營的角度,我們更不能稱之會做生意。

但從根本來看,這類案例處于不會做餐飲的象限。

會做餐飲是餐飲帝國的起源。

筷玩思維記者曾經在多家餐飲品牌的后廚調研過廚房崗位流程,也略微了解多個不同廚師長的管理方式,以大蒜這一通用小料為例,有些門店購買的是帶皮大蒜;有些門店采購的是冷鏈大蒜(去皮大蒜);有些門店的廚師長通常會讓打荷小弟在早上把一整天的大蒜切好以備用;但有些門店非常固執,大蒜必須買帶皮的,當餐用的大蒜需當餐剝好,且上了砧板處理的大蒜只能保留2個小時。

為什么要這樣做?后者的廚師長表示,無論在家還是在餐廳,做菜都是當餐做當餐吃,吃的就是那個新鮮勁,晚上用的大蒜早上提前切好,雖然也能用,但終究失去了大蒜的“氣/味/鮮”,雖然冷鏈的大蒜更便宜也更方便,但這樣的操作并不是在做餐飲,而是在做生意,只會做生意、不會做餐飲,這樣下去基本活不長。

但反過來說,只會做餐飲,不會做生意也不成。

什么是會做生意?

早前的餐飲老板可能根本就不需要考慮“會做生意”這個因素,在競爭不大的環境下,只要會做餐飲,顧客就能持續到來,顧客持續到來,門店就賺到了錢。

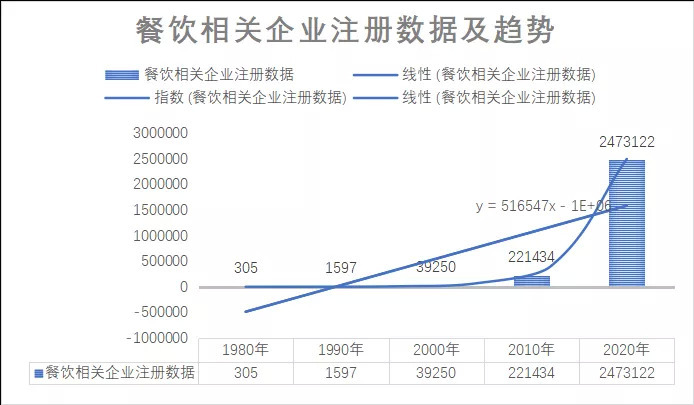

但競爭的加劇打破了這個格局,如下圖可見,從2010年到2020年,其間的增長非常陡峭,而這一競爭加速充分淘汰掉了只會做餐飲的經營者。

什么是不會做生意?

我們在餐飲業也看到了太多的例子,2018年就有一條新聞:“學生幫餐飲店做策劃,2個月搞垮一家店”,該門店為了獲客,用低于成本的價格銷售了大量的套餐,結果被薅羊毛的客群把門店吃倒閉了。

再比如顧客在門店的菜品里吃到了雜物,但老板既不想給顧客換一份,也不愿意退錢,甚至還認為顧客是在敲詐(雖然確實有敲詐的情況),而這一來,老板雖然保住了這一單消費,卻永久失去了一個顧客,甚至影響了口碑。

對于會做生意,不僅體現在會算錢、懂人性,還要能賺錢,包括賺短期的錢和賺長期的錢,再帶來錢的正向流轉。

而在當下餐飲業,既會做生意又會做餐飲的門店同樣隨處可見,比如某餐飲老板通過開一兩家店之后買車買房,還有數百萬、千萬的存款。這是大多成功餐飲老板的真實寫照,這些老板可以通過幾十年的經營,再把餐飲門店傳下去,但問題在于:大多會做生意、又會做餐飲的老板,他們可能換個地方,門店就開不下去了。

這就將我們分析的視角帶到了品牌端,在充分競爭的環境下,會做品牌也非常重要。

什么是會做品牌?

品牌是一個重要的概念,但它比起“餐飲”、“生意”等這類術語又顯得難以捉摸。

過去的認知并不復雜,對品牌略知一二的人認為所謂的“品牌”就是一套順眼好看的VI,如商標、視覺等,甚至還有人用員工有沒有統一的工服來評估一個品牌成型與否。

但是,如果品牌僅僅是用可見的物資來評估,那么這樣的品牌概念并無價值。

在筷玩思維看來,品牌是要實現價值的,口碑、公關、顧客認同與否等都是品牌價值的內涵。

具體來看,口碑是消費的產物,也是品牌的效果,顧客到店消費后做出評價,以實現口口相傳的效果。通俗來講,口碑就是一種“擔保”,在線下時代,口碑是熟人擔保,比如顧客吃過全聚德的烤鴨后對體驗非常滿意,該顧客就會給朋友推薦,即使顧客的朋友沒去過全聚德,但有了朋友的擔保,全聚德就得到了一個“零拉新費”的新顧客。

到了互聯網時代,口碑更多成了“陌生擔保”,顧客通過點評來篩選門店、通過差評及商家對差評的處理來選擇是否消費,而如何在陌生擔保下勝出,則看的是品牌方的公關能力。

我們來看一些不同門店的差評處理方式。

在北京呷哺呷哺門店,我們隨意點開一家門店,在差評位置下,門店對大多差評并未做回復,在最新的10條差評下,其中只有5條有門店回復,出人意料的是,這5條差評雖然反應了不同的問題,但呷哺呷哺都是用同一個標準模板進行回復。

再看海底撈,海底撈的10條差評中有9條做了回復,但這9條回復也均是同樣的標準模板,海底撈的部分門店對差評的處理方式做了與呷哺呷哺同樣毫無意義的回復動作。

我們又查了楠火鍋、巴奴等門店,它們同樣存在這類問題,可見關于品牌點評的公關事宜,大多品牌店也未盡到責任。甚至在小大董,有些門店對于差評更是不做任何回復。

當然,我們不能在矮子里拔將軍,具體如何做點評公關?在北京市場,我們通過“好評優先”找到了排在第一的“板前十勝·和牛燒肉專門店”,在最新差評前三中分別有“難吃”、“體驗不好”、“拉肚子”的不同差評,針對不同的差評,該門店分別做出不同的道歉回復,對于拉肚子的差評,門店留下了店長電話并回復“只要顧客提供就診證明,將對顧客做相應的補償”。

綜述可見,如果說口碑是顧客對門店的消費擔保,那么公關就是品牌對于顧客擔保的回復與溝通,而公關正是接觸到“顧客認同”的直接途徑。

通過公關獲得顧客認同,海底撈是一個好案例,當餐飲店出現食品安全責任危機的時候,大多經營者會開除當事人,但海底撈卻回復“這鍋我背、這錯我改、員工我養”,此舉瞬間獲得了顧客的原諒和認同,負面事件被海底撈公關逆轉成了正面新聞。

而反觀一籠小確幸出現食品安全問題后,品牌方則沉默、懷疑、置之不理,最終自然被相關部門處理、被市場淘汰。

當然,純粹會做品牌的基本會成為短命網紅,比如雕爺牛腩、黃太吉等就是太會做品牌了,而只會做品牌,結果只能出局。

由此看來,會做餐飲、會做生意、會做品牌,這是一個統一且不能分割的集體。

會做餐飲、會做生意、會做品牌,這三大要素如何統一?

會做餐飲核心在于懂菜品,這是門店自證、自圓其說的一個起始點;會做生意的核心在于持續盈利,這是門店得以持續經營、可持續發展的商業手段及商業思維;會做品牌核心在于懂顧客,這是門店他證、做廣告的一個出入口;這三者是一個環、幾乎缺一不可。

我們也可以將這三個要素打亂,比如從餐飲到品牌再到生意,門店先是會做餐飲、懂餐飲,菜做的很好,于是顧客到店消費,通過顧客消費,門店獲得了品牌價值的資格,但反過來,如果門店沒有品牌思維,顧客傳播則有所阻礙,畢竟要懂品牌、會做品牌,餐飲和品牌才能統一,而做餐飲品牌本身也是一門生意,所以光會做餐飲、光會做品牌并不夠,門店還需要懂得如何做生意,這時候,品牌才能連鎖化、可持續發展,再進入市場競爭的正軌。

具體來看,會做餐飲指的是這家門店的菜品很好吃且有餐飲價值,以火鍋消費為例,比如該火鍋門店有手工現切產品、有廚師手工產品、出品足夠新鮮且有餐飲技術水準并具有一定的餐飲職能。

會做品牌指的是在品牌視覺的基礎上,商家能打通從口碑到公關再到顧客認同的正循環,從而實現品牌與顧客的正向鏈接,比如能讓顧客持續喜愛品牌、持續消費。

會做生意對于餐飲這樣的實體來說,它指的是短周期不虧錢且能盈利、長周期賺累計的錢或者正向非線性的錢。

再反過來,門店會賺錢,這就是先勝而后求戰,起步就立于“不敗之地”;加上會做品牌,門店會賺錢的循環就起來了;最后補充上會做餐飲,顧客就能源源不斷進店消費。可見這三個要素只要能互補,它們并沒有次第、只有完整度。

無論是在單店模式下、連鎖店模式下,這三大要素都是重中之重。其邏輯關系見下圖:

會做餐飲、會做生意、會做品牌是符合邏輯三恰的,三者缺一不可,而且這一循環也是門店基業長青、永續發展的基礎假設。

到這里,我們也就明白,過去說“菜很好吃但門店卻倒閉了”,這種情況確實是存在的,因為老板不能只會做餐飲,而忽略了餐飲也是一門生意,更得是一個品牌;反之,只會做生意,老板摳摳搜搜也做不下去;只會做品牌和只會做生意,這也不可長久,因為缺乏了餐飲,也就失去了根本;甚至只會做餐飲和品牌,但不懂做生意的,這也扛不住充滿慘烈競爭的發展周期。

顯而易見,“會做餐飲、會做生意、會做品牌”三大要素互相補充又缺一不可,這非常值得餐飲老板們多加關注、思考。