文|闌夕

米蘭·昆德拉曾經寫過一本長篇小說「生活在別處」,故事劇情的傳播度遠遠不及充滿詩意的書名。

年輕人希望生活在別處,往往是因為不甘于眼前的茍且,而遠方的田野總是顯得格外誘人,相距遙遠的投射內心所向,必然會在情理之中。

作為一個生活方式社區,小紅書當然知道自家用戶對于別處的生活究竟有著多大的需求,以致于那些用力過猛的分享,一度讓小紅書意外出圈,抗壓強度拉滿。

小紅書需要意識到,當自己的用戶越來越多,以及隨著它的出圈,小紅書的形象并不清晰,于是既有的舊標簽與新的千人千面的認知交叉,使小紅書是誰,小紅書的價值是什么,沒有被很好感知。

新的TVC里,小紅書借劉昊然和谷愛凌喊出「2億人的生活經驗,都在小紅書」這句品牌文案。

小紅書的「大眾」意圖顯而易見,被選中的劉昊然和谷愛凌,也沒有走常規的工具人路線,而是展現出小紅書典型用戶的一面,分享出各自的使用場景。

比如谷愛凌對著鏡頭問出的那句「滑雪裝備怎么選」,其實她自己就在小紅書里上傳了一條視頻提供答案:滑雪褲略顯寬松會更「有范兒」,但是寬松同時也會顯胖,體現不出女孩子的身體線條,所以她選擇了腰身處帶有松緊帶的滑雪褲,腰部可以收起來,到了褲管才開始變寬。

這就是小紅書作為社區想要的內容構成。

微妙的是,怎么選、怎么挑、怎么配……這種問法,就很知乎,事實上,小紅書最初上線的時候,就曾被稱為海淘版的知乎,因為所有的筆記分享,都是在滿足消費方面的疑問。

只不過,知乎的社區結構是由問答鋪開的,而且充滿了雄性的信息素,「如何看待」的經典句式更偏重于觀點和知識,加上男性用戶的商業價值已經排在了狗的后面,知乎的電商化一直欠缺火候。

小紅書則與知乎背道相馳,它從一開始就是商業化的,這里的商業化未必指的是小紅書官方是怎么賣貨的,而是社區本身就是為了解決消費需求而服務的。

有個段子是說,如果是在微博這樣的地方,博主通常會給提到的品牌或是商品「打碼」,否則很容易被讀者誤以為是在做廣告而發出正義的斥責:「大家都很忙,為什么浪費我們的時間呢?」

而在小紅書,只有博主在曬了商品之后卻不給出購買鏈接,才會挨罵:「大家都很忙,為什么浪費我們的時間呢?到底要怎么才能買到呢?」

小紅書的Slogan在很長一段時間里都是「找到全世界的好東西」,消費本身是作為一種提供給用戶的信息價值。當其他類型的社區都還受困于如何在不觸犯用戶的情況下夾帶廣告時,小紅書從來就沒有為此犯難過。

所以,也正是憑借用戶的高商業凈值,小紅書在一級市場的融資始終順風順水,最新一輪投后估值據說達到了200億美元,甚至超過了B站的當前市值。

但是,早在2018年,小紅書的聯合創始人,就開始為小紅書「去電商化」,對外反復宣稱,小紅書是一個社區,這種表態,和小紅書那些年大力布局保稅倉等行為,多少有些矛盾。

或者說,這是在平臺運營的過程里,最容易踩上去的一個誤區:既然用戶熱衷于買買買,那么我就盡可能的提供買買買的渠道,實現精準收割。

一切都從人出發,直到把社區建成了人聲鼎沸的繁鬧之城,而小紅書的用戶價值,就不再只是他們很有消費行為,而消費是他們生活的一部分,他們的生活會高頻而長久的活躍在小紅書里。

魯連賣談笑,豈是顧千金。

至于用戶在小紅書里所創造內容到底如何錨定,則被一層層的剝去燙金外殼,最后落在了生活經驗這四個素面朝天的字上。

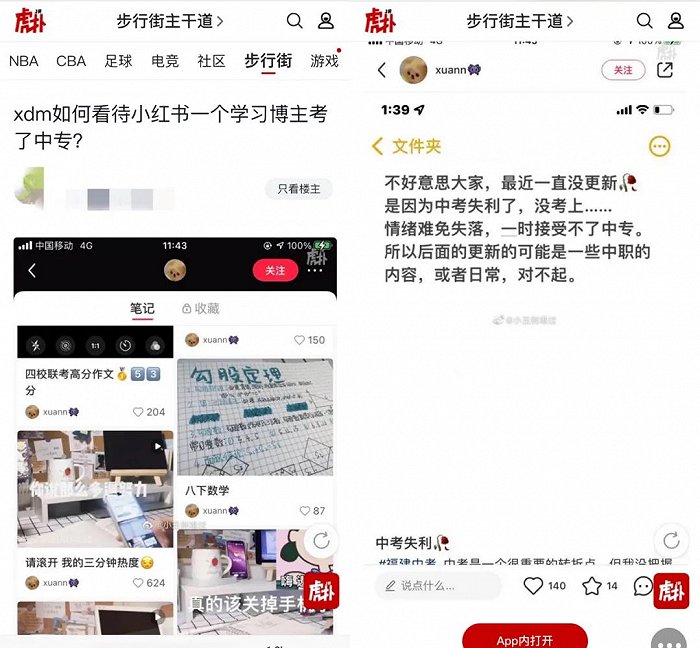

去年8月,有一個小紅書博主被掛到了站外:「如何看待一個學習博主考了中專?」

這是一起有些烏龍甚至悲劇的事件,一個初中女生——根本不是什么學習博主,話說,什么叫作學習博主啊,有這個分類嗎——在小紅書上圈地自萌的分享自己的上課筆記,態度十分認真,粉絲其實也很少,卻因沒有考上高中而被掛出了圈,圍觀者嘲笑這是「差生文具多」的范例,讓小姑娘不堪騷擾而自己把號給刪了。

在旗幟鮮明的反對網暴時,這樣的用戶和這樣的分享,正好對上了小紅書在時隔半年之后重新向公眾介紹的社區成分,既不是天南海北的全球好物,也不是腔調十足的生活方式,而是任何人都擁有的任何一種生活經驗。

生活經驗對于他人的價值是什么?是獲得感。

哪怕是嘲笑那位初中女生的人,也不得不承認她的筆記寫得其實相當工整,對學習的自驅態度也無可指摘,只要產生了這樣的獲得感,社區的多樣性就又得到了一點補足。

而在普高錄取率趨于50%的教育時代,誰又能去規定只有上面那50%的人才有資格在網絡上分享自己的生活經驗呢?

從這個角度來看,小紅書就是在變得更加大眾化,中國幾乎所有的內容平臺,在俘獲了大城市里的活躍表達分子之后,都面臨著向更泛化的的用戶重新介紹自己的考驗。

「2億人的生活經驗,都在小紅書」,這已經是最大白話的大白話了。

這也意味著,小紅書將和那些同樣承載了一部分用戶生活的內容平臺們,展開正面競爭。

快手說要「擁抱每一種生活」,抖音表示「記錄美好生活」,微博、知乎、B站甚至是微信的朋友圈,也都不會拒絕用戶把生活搬到平臺上展示,但是生活就像是一面棱鏡,光線穿過去后,會被拆解成不同的色彩,并散落到不同的方向。

在高密度的社交場景里,用戶也會區別對待各個平臺,比如在朋友圈里是愛崗敬業的,在微博上卻是暴怒無常的,到了B站喜歡瘋狂整活,去了抖音又會舞力全開,沒有任何產品可以負擔生活的全貌。

小紅書的筆記格式,是把生活經驗進行了結構化,它想要匯集和展示的,是國民級的時代側寫,從時下的2億人到未來的10億人,需要跨越的溝壑深不見底,其中最大的難點同時也是小紅書最大的優勢:性別比例。

根據易觀千帆的統計,小紅書的男女比例約為3:7,護膚美容類的商業投放更是占到了接近6成,姑且不論刻板印象,確實當代女性對于生活經驗的記載樂趣,要遠遠高于男性。

然而從垂直社區的生態來看,男性并不是不會分享生活,只是他們的分享方式和女性有所不同,去年也有汽車及金融領域的男性博主把小紅書當成流量洼地前來入駐,但是和專業路線的社區——比如汽車之家和雪球——相比,效果還是差了一些。

簡而言之,一門心思在直男社區上走到頭的虎撲可以不在乎吸引女性用戶這件事情,但是小紅書想要做大,降低男性用戶的使用障礙,是一道繞不開的欄檻。

網紅投資人張瀟雨講過一個人生三大悖論的總結

「18歲在對學科與知識一無所知的時候就被要求選擇自己的專業;22-25歲在對商業世界運行規則毫無概念的時候就被要求選擇工作方向;25-28歲在對自己和人際關系一知半解的情況下就被要求確定長期伴侶;這樣想來,其實人生出問題是一個大概率事件。」

這就是為什么來自他人的生活經驗對我們至關重要,因為究其一生,我們都在做出各種選擇,小到仙人掌的培育,大到人生觀的建立,讓選擇多一些可以參考的樣本,就會降低一些人生的出錯成本。

在互聯網誕生以前的傳統年代里,是「消費者報告」「米其林指南」「紐約時報暢銷書排行榜」這些冊子解決了信息不對稱以及內容匱乏的問題,用戶付諸于權威,得到了標準答案。

由小紅書陪著成長起來的這一代年輕人,需要在過剩的信息里甄別好壞,而得出答案的原因,則更甚于答案本身,再也沒有一本手冊——哪怕厚如磚石——能夠事無遺漏的解答全部生活,就像福特的T型車早已停產了,現代消費者想要的,是連車尾燈的顏色都能單獨定制。

就像學者劉擎在訪問小紅書時提出了一個名為「后物質主義價值」的概念,戰后誕生的一代美國人,正好趕上經濟繁榮的上升期,自打記事起就沒有過物質匱乏的經驗,所以沒有特別強烈的物質欲,所以商品之間的競爭,開始延伸在美學、價值等層面,走向全球的品牌文化,也是由此而來。

剛剛過去的2021年,中國的人均GDP已經突破1.2萬美元,苦難和匱乏的記憶同樣正在淡去,小紅書的意義,或許就在于側寫了這個上升時代,年輕人從容同步自己的生活,每一次的分享行為都滿是自信。

此心安處是吾鄉的前提,是要閱盡千帆的。