記者 | 徐魯青

編輯 | 黃月

《觀察者》

譯林出版社 2022-01

從第一本源自抵抗組織經(jīng)歷的小說《通向蜘蛛巢的小徑》,到后來投身幻想和寓言作品創(chuàng)作出“我們的祖先”三部曲;從現(xiàn)實與童話交織的豐富世界,到關注文體實驗后寫就《命運交織的城堡》《如果在冬夜,一個旅人》,卡爾維諾始終在探索小說敘述藝術的無限可能。帕慕克說,“卡爾維諾教會了我獨創(chuàng)性與歷史本身同等重要”;王小波覺得,“小說藝術有無限種可能性……我還沒有探索無限,比卡爾維諾差得遠。”

這是《觀察者》在中國首次出版,這部小說的創(chuàng)作歷時十年,是卡爾維諾此前從未涉及過的新主題。他坦言:“我在《觀察者》中涉及的主題,即那種先天的不幸與痛苦,生育的責任,都是我以前從來不敢觸及的。”

作者兩次在選舉期間擔任地區(qū)候選人與監(jiān)票員的經(jīng)歷啟發(fā)了《觀察者》的創(chuàng)作,故事講述了監(jiān)票員阿梅里戈在科托倫戈選舉站的監(jiān)票經(jīng)歷,見證了智障人士與殘障患者參加投票的荒謬與痛苦。卡爾維諾在書中一方面抨擊了民主制度內(nèi)含的悖論,另一方面也對諸多社會問題展開了思辨:尚未變成人類的“自然苦難”延伸到了哪里?自然、歷史與人類工業(yè)之間的分界線究竟在何方?

《暴雨下在病房里》

單向空間丨上海文藝出版社 2022-01

蘇方的短篇小說集《暴雨下在病房里》收錄了她的十一篇小說。自稱“正在成為作家”的蘇方曾經(jīng)是一名醫(yī)生,她在書中以如同問診般的寫作與觀察,記錄了瘟疫中失敗的人、一代人難以言明的精神狀況,以及失衡年代里的人間亂象,這些情感故事同時也承載了有關疫情的記憶。我們在這些小說里聽到或看到黑暗中的笑聲、各懷心事的人、手持地圖的迷路者、一雙雙視若無睹的眼睛……

“暴雨”隱喻人類經(jīng)歷的災難,蘇方認為,“這些災難是關于科技的、疾病的、環(huán)境的、語言的,關于美和真的,視退行為進步的。”在一次對談中,蘇方提到,同是醫(yī)生的余華影響了她的寫作,昆德拉與史鐵生也是她長期閱讀的作者,但寫作最重要的還是生活,“其實你只要在生活,一頭扎下去,往深往真里扎,不光對寫作,對什么都有好處,”她說。

《暴雨下在病房里》是繼《一些時刻》《異鄉(xiāng)記》之后蘇方的第三本短篇小說集。

《夢癮:美國阿片類藥物泛濫的真相》

上海譯文出版社 2021-11

廣受好評的美劇《成癮劑量》講述了本用于緩解疼痛的阿片藥物,如何在資本逐利、政府腐敗、機構(gòu)偽證的合謀里,變成了讓40萬人喪生、大量使用者成癮的邪惡藥片。《成癮劑量》的故事并非虛構(gòu),它改編自調(diào)查記者貝絲·馬西(Beth Macey)的非虛構(gòu)作品《毒疫:讓美國成癮的毒販、醫(yī)生和制藥公司》。

在美國,每年死于藥物過量的人多過死于車禍的人,藥品濫用和上癮致死的案例隨時都在發(fā)生。紀實文叢系列推出了同樣是調(diào)查美國阿片類藥物濫用問題的《夢癮》,在書中,《洛杉磯時報》記者山姆·昆諾斯采訪了年輕毒販、制藥業(yè)人士、緝毒署特工、失去子女的父母以及沉迷藥物的年輕人。醫(yī)生開的處方是如何與海洛因和死亡相關的?止痛藥依賴如何讓海洛因趁機進入主流社會?《夢癮》書寫了制藥公司和醫(yī)生如何將止痛藥包裝成商品銷售、小人物和社區(qū)的創(chuàng)傷與衰敗,并揭示了阿片類藥物如何培養(yǎng)出大量癮者、為墨西哥毒品販子創(chuàng)造新的毒品營銷商業(yè)模式的秘密。

《新聞的發(fā)明:世界是如何認識自己的》

廣西師范大學出版社·新民說 2022-01

我們每天都被新聞包圍,卻很少思考新聞本身。是什么力量在控制新聞?新聞在政治、宗教改革和社會事件中扮演著什么角色?新聞的娛樂性、時效性,記者的可信度在歷史上發(fā)生了哪些變化?《新聞的發(fā)明:世界是如何認識自己的》追溯了1400-1800年多個歐洲國家的新聞史,探討的主題十分豐富,從媒體歷史作用、新聞史中女性的作用,到如今被信息淹沒的人們該如何互相溝通與理解。

在印刷術發(fā)明之前,人們通過口頭傳播與公共節(jié)慶分享重要社會事件。印刷技術促成了報紙與期刊的出現(xiàn),新聞從此成為影響人類社會的重要力量;在宗教改革、發(fā)現(xiàn)新大陸、法國大革命等歷史事件中,媒體都發(fā)揮了重要作用;女性在四個世紀的新聞史里,從獵奇或被污名化的“他者”(如早期新聞報道的獵奇事件,畸形嬰兒、女巫故事等),到作為記者、編輯、專欄作家乃至媒體的經(jīng)營者,展現(xiàn)出女性的巨大能量;新聞的發(fā)明也是公眾力量的發(fā)明,新聞不僅推動新的政治階層誕生,也促發(fā)更多公共參與。正如作者歷史學家安德魯·佩蒂格里所說,“新聞的發(fā)明,即公眾力量的發(fā)明。”

《破碎的生活:普通德國人經(jīng)歷的20世紀》

理想國·廣西師范大學出版社 2022-01

“理想國譯叢”2020年出版了英國歷史學家理查德·埃文斯的“第三帝國三部曲”,今年,該系列推出了同是聚焦德國史的著作《破碎的生活:普通德國人經(jīng)歷的20世紀》。與三部曲的重點不同,在這部作品中,美籍德裔歷史學家康拉德·H. 雅勞施聚焦于20世紀德國普通人的日常生活,橫跨了從一戰(zhàn)到大蕭條、再到納粹與二戰(zhàn)、再至冷戰(zhàn)與柏林墻倒塌的漫長歷史階段。作者關注的人群涵蓋廣泛,既有前線作戰(zhàn)的士兵,也有后方的女性;有納粹暴行的施害者,也有戰(zhàn)爭與動蕩的受害者,基于這些人的一手敘述與回憶,康拉德試圖回答:為何如此多人支持了希特勒的戰(zhàn)爭與納粹的殘暴,他們最終如何與種族主義和獨裁政權切割,從軍事侵略者變?yōu)闅W洲的民主支柱?

該譯叢又稱“M系列”,取自英文Mirror的首字母,旨在以他國經(jīng)驗為鏡促進讀者對中國的認識,此系列還包括弗朗西斯·福山作品集 “日本印象系列”等。圍繞第三帝國史與二十世紀德國史,今年還有許多新書值得期待,包括《陰謀論中的希特勒》《歷史的囚徒:二戰(zhàn)紀念物中的歷史敘事與建構(gòu)》《突如其來的勇氣:二戰(zhàn)法國青年抵抗運動,1940—1945》等。

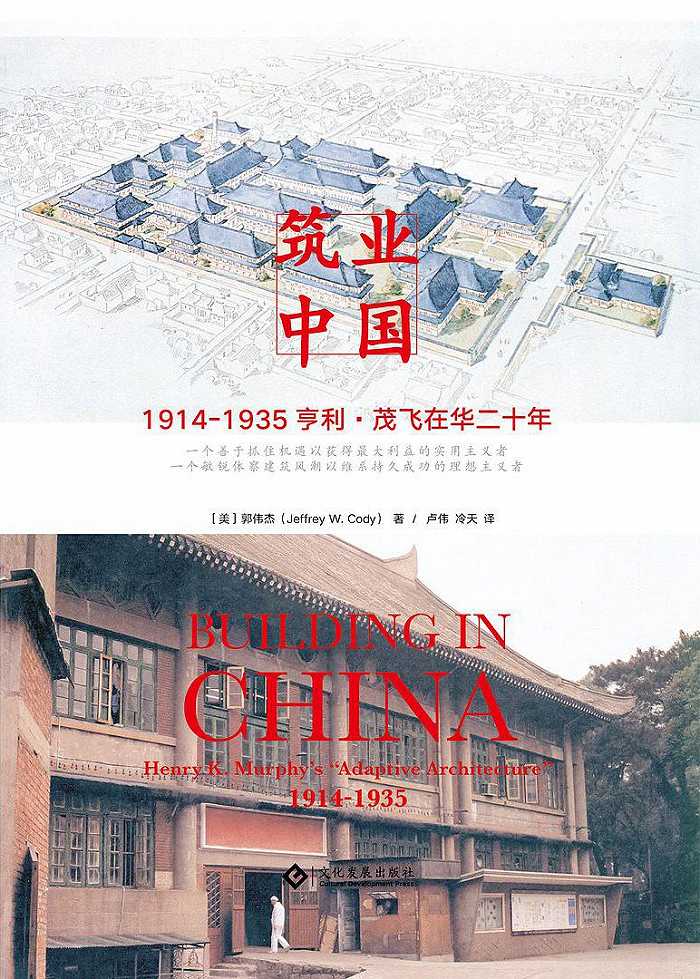

《筑業(yè)中國:1914-1935亨利·茂飛在華二十年》

文化發(fā)展出版社 2022-01

你知道第一個在近代復興中國古典建筑的建筑師是美國人嗎?亨利·茂飛對中國建筑遺產(chǎn)的影響一直未受到足夠的重視,《筑業(yè)中國:1914-1935亨利·茂飛在華二十年》填補了這一建筑研究空白。此書聚焦于茂飛在中國民國時期的建筑和城市規(guī)劃理念。

1914年,茂飛為雅禮協(xié)會設計校園,這是他落地中國的最早期建筑,后來他還參與設計了清華園里的大禮堂、燕園的博雅塔和貝公樓,以及金陵女子大學和復旦公學等重要建筑地標。他始終在探索如何將西方理念同中國古典建筑結(jié)合,使用最新的西方技術設計中國傳統(tǒng)建筑。

茂飛建筑的意義不僅局限于美學或技術領域,也擁有政治研究價值,他曾擔任國民政府首都計劃(南京)顧問,為政府提供城市規(guī)劃方案,參與了當時大量城市改造項目。從茂飛建筑的背后,我們可以看到多方勢力的博弈如何型塑了建筑外觀,而教會、買辦、美國外交官、國民政府、民族主義等又是如何共同影響和決定建筑項目的。我們可以感受到,理解建筑的同時,也是在理解近代中國和理解全球化。

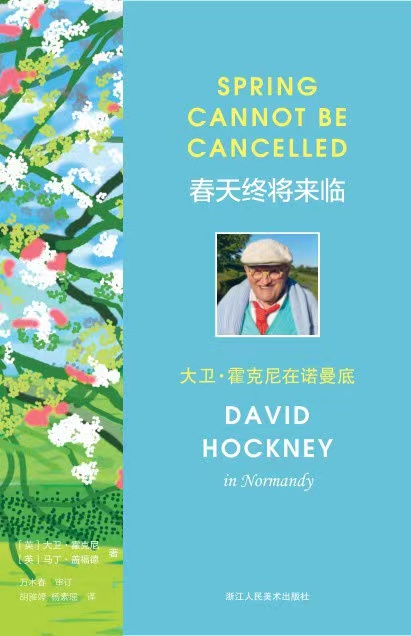

《春天終將來臨:大衛(wèi)·霍克尼在諾曼底》

浙江人民美術出版社 2022-01

在新冠疫情籠罩的兩年時間里,藝術家們都在做什么?年屆八旬,藝術家大衛(wèi)·霍克尼在法國諾曼底的農(nóng)舍中建起了工作室,想要描繪自然春景。正逢病毒來襲,霍克尼將封鎖政策視為藝術創(chuàng)作的契機,他畫下了數(shù)百幅iPad作品,并將它們發(fā)布在社交平臺上。

《春天終將來臨——大衛(wèi)·霍克尼在諾曼底》收錄了疫情中身處諾曼底鄉(xiāng)間的霍克尼和藝術批評家馬丁·蓋福德之間的對談與通信,配有一系列霍克尼期間創(chuàng)作的iPad繪畫、聊天記錄截圖、他與朋友的吐槽與幽默。霍克尼描畫著鄉(xiāng)間的池塘、柳樹的倒影、枝頭的花苞、云塊的形狀,也以獨特地幽默感進行創(chuàng)作,譬如在上廁所時觀察月亮,在過馬路時辨識柏油馬路的色彩。霍克尼的畫筆與玩笑或許能讓我們感覺到,冬日總會過去,春天終將來臨。

大衛(wèi)·霍克尼與安迪·沃霍爾齊名,被稱為“最著名的英國在世畫家”,受公眾矚目達60年之久。他的作品幾乎涵蓋一切媒介,從油畫、素描、舞臺設計直到攝影和版畫印刷,在73歲時,他擁有了第一臺iPad,并開始大量運用iPad進行藝術創(chuàng)作,顛覆對筆觸和線條的習慣性表達。

《我們都是非洲人:用科學破除人種迷信》

世界知識出版社 2022-01

地球上的總?cè)藬?shù)已接近76億,其中包含了6個人種約2000個民族。那么人類是從哪里起源的?為什么會有不同的膚色和人種?膚色差異的科學原因又是什么呢?《我們都是非洲人》一書引用了最新的科學研究,闡明人種概念是社會屬性而非生物學屬性。世界范圍內(nèi)的人類多樣性極其復雜,無法從基因上定義種族,而對于個人健康而言,血統(tǒng)也比種族更具有醫(yī)學意義。

這本書的作者費爾班克是美國猶他谷大學生物學教授,他總結(jié)了目前人類多樣性的遺傳基礎,探討這些因素是如何影響演化的。他挑戰(zhàn)了健康和智力同人種相關的觀點,強調(diào)人類遺傳變異與色素沉著的作用。現(xiàn)代進化生物學和遺傳學研究是反對種族主義不可缺少的一環(huán),在當今世界的分裂和沖突之中,認識到我們作為人類擁有著共同的基因傳承至關重要,正如書中所寫,“我們所有人都緊密相關,超過70億的我們都是遠房親戚,而且從一開始我們都是非洲人。”