文|連線出行 周雄飛

編輯|子夜

碳酸鋰又漲價了。

據連線出行查詢大宗商品數據服務商生意社數據,今日電池級碳酸鋰價格已超過昨日的33.6萬元/噸,而在本周三,這一價格為31.6萬元/噸,此外在一周前還處于27萬元/噸左右。

自今年開年以來的短短十幾天內,碳酸鋰已經漲價多次,呈現出“一天一價”的趨勢。

碳酸鋰,作為新能源汽車動力電池的主要原材料之一,它的價格波動,好比巴西熱帶雨林中的一只蝴蝶輕輕扇動一下翅膀,其不僅會影響動力電池行業,同時也會波及到新能源汽車上下游領域。

這其中,動力電池回收行業的感受會更明顯一些。

一般來說,新能源汽車搭載的動力電池服役年限在5年左右,接近服役年限的電池就會被回收,而這其中主要回收的就是電池內部的鋰、鎳和鈷等金屬,以實現對這些資源的再利用。

但隨著新能源汽車的產銷兩旺、上游金屬原材料的頻繁漲價,通過回收動力電池獲取的金屬原材料,開始變得稀缺起來,而回收電池的生意也變得有利可圖。由此,在原本做動力電池回收生意的廠商之外,出現了一些雖然同樣打著回收電池、卻從中賺取暴利的企業們。

為了有效管控整體行業,2018年國家多部門出臺了“白名單”政策,被納入“白名單”的動力電池回收企業,由于擁有回收資質、被國家認可,就成為了業內口中的“正規軍”。

而對于未被納入“白名單”的企業,通過回收電池來賺取暴利不被國家和行業所認可,這些企業就被業內稱為“小作坊”。

除了這兩撥勢力之外,看中動力電池回收這一生意的,還有一些新能源車企。

眾所周知,動力電池被視為新能源汽車的“心臟”,其成本目前也占據一輛新能源整車成本的大頭。隨著碳酸鋰等原料價格的持續上漲,每輛純電動車的成本也會隨之上漲,以至于影響新能源車企的毛利率和營收表現。

在這樣的情況下,一些新能源車企開始下場親自來參與動力電池的回收,這其中就比如特斯拉和蔚來等車企。前者在2020年9月就上線了電池回收服務;而后者也在2020年推出車電分離的“BaaS”服務,來助力電池回收。

雖然入局玩家眾多,但想要分到電池回收的“一杯羹”卻不容易。

據連線出行調查,由于動力電池回收行業未做到真正的規范化,以至于在很長一段時間內,整個行業都在“價高為王”的規則下運行,為了拿到更多的廢舊動力電池來獲取利潤,一些“小作坊”通常會與合規回收企業、動力電池廠商和車企們大打價格戰。

而很多時候都是這些“小作坊”取得最后的勝利,從而讓整個行業陷入更加混亂的困境之中。

為了打擊這些“小作坊”,格林美、邦普循環為代表的“正規軍”也與國家相關部門聯合出臺了針對行業規范的諸多政策,同時也聯合更多車企形成聯盟,讓被淘汰的動力電池更多地流入正規回收渠道。

而隨著動力電池原料價格的進一步上漲,“小作坊”和“正規軍”雙方的戰爭也會更加激烈。目前來看,有關動力電池回收的爭奪戰短期內不會結束。

1、人人爭搶的“金礦”

“上游原材料價格的上漲,已超出了行業對其的認知。”

當被問到如何看待碳酸鋰等動力電池原料價格上漲的問題時,國內某動力電池企業負責人劉強這樣對連線出行回答道。他會有這樣的體會并不意外,畢竟這一原料的價格近一年漲幅已突破500%。

據高工鋰電統計報道,去年1月份碳酸鋰原料的價格還處于5.4萬元/噸,到了去年底這一原料的價格就已達到27.5萬元/噸左右,上漲幅度近5倍。

今年,碳酸鋰的價格還在進一步走高,元旦之后的第一個工作日,這一原料的價格就達到了27.8萬元/噸,再到今日原料的價格就已突破30萬元大關,超過了33.6萬元/噸。如果按照今日碳酸鋰的價格,與去年同月的價格大致相比,同比增長了522%。

2022年電池級碳酸鋰價格浮動情況,數據來源于生意社,連線出行制圖

2022年電池級碳酸鋰價格浮動情況,數據來源于生意社,連線出行制圖

除了鋰金屬之外,鈷金屬的價格同樣也在增長。據生意社統計數據顯示,自去年10月至今,鈷原料的價格也從39.82萬元/噸上漲至49.8萬元/噸,進一步逼近50萬元大關。

“按照目前的全球趨勢和大環境來看,動力電池原料價格未來還會繼續上漲,但上漲幅度不會太高,會保持一個平穩的上漲趨勢。”劉強這樣說道。中泰證券同樣做出這樣的判斷,在一份研報中他們表示由于全球新能源產業景氣度持續上升,中美歐電動車市場共振,上游原材料價格上行趨勢將會不斷強化。

相比于動力電池原料價格近些年才開始上漲,與其關聯最大的動力電池回收行業其實早已熱鬧起來。

2010年,自國家開始在新能源汽車領域布局后,新能源汽車開始慢慢出現在人們的視線中,而隨著特斯拉在2014年登陸中國市場后,進一步加速了國內新能源汽車行業的發展。

如果按照動力電池5年左右的使用年限來推算,2011年逐步發展起來的新能源汽車到了2016年會面臨電池被淘汰的現實。由于新能源汽車行業發展初期還使用的是鉛酸電池,電池中的鉛金屬不僅具有回收價值,而且如果隨意處置的話,還會污染土地和環境。

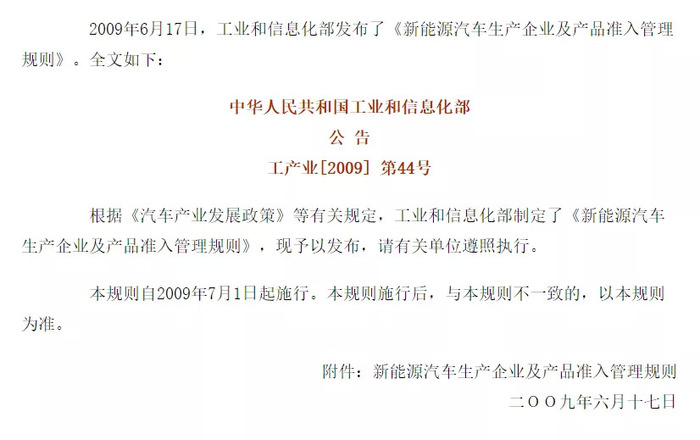

由此,自2009年開始國務院及工信部等部門就針對動力電池回收出臺了一系列政策,其中就包括在2009年6月工信部出臺的《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》,首次對新能源汽車企業提出了電池回收的要求,將其作為行業的準入條件,開啟了動力電池回收產業的發展序幕。

《新能源汽車生產企業及產品準入管理規則》發布,截圖自國家工信部官網

2012年4月出臺的《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012-2020)》,把加強動力電池梯級利用和回收管理列為規劃的五大重點任務之一。三年后的2015年,工信部發布《汽車動力蓄電池行業規范條件》,鼓勵回收企業應會同整車企業研究制定回收再利用方案。

在一系列政策紅利的刺激下,動力電池回收企業和動力電池制造廠商開始布局動力電池回收業務。

2000年之后,以邦普循環、格林美為代表的電池回收企業率先成立起來,起初這些企業還是以消費類電子產品電池回收為主要業務,隨著2010年國家開始發展新能源汽車之后,這些企業的業務重心也開始向新能源汽車動力電池的回收轉移。

雖然政策火熱,但邦普循環等企業入局動力電池領域后的起步并不順利。“當時回收電池、通過研發進一步提純后的原材料(鈷鹽和鎳鹽等產品),很多電池廠不敢用。”廣東邦普循環科技有限公司副總裁李和敏曾對21經濟網表示。

之后通過與有關部門協商后,到了2009年底,邦普循環終于獲得了參與相關國家標準研制起草的機會,并成為國家電池回收標準的主導起草單位。就此,邦普循環的產品也開始被市場所接受。

格林美也在那幾年成功與北汽、比亞迪、東風等車企建立合作,并在2010年1月順利在國內深交所上市,成為了國內“動力電池回收”第一股,一度備受業內關注。

就在邦普循環、格林美等動力電池回收企業快速發展的同時,寧德時代、比亞迪等動力電池廠商也紛紛下場布局電池回收業務。

2013年,寧德時代就通過收購邦普循環實現了對動力電池回收業務的快速布局;一年后,比亞迪和格林美達成合作,共同推動構建“材料再造-電池再造-新能源汽車制造-動力電池回收”的循環體系。

與寧德時代和比亞迪不同的是,同為動力電池廠商的中航鋰電,則在2014年通過自建動力電池回收示范線踏入動力電池回收賽道。

隨著近些年動力電池原料價格的節節攀升和電池回收賽道的火熱,一些傳統車企和新能源車企也坐不住了。

早在2015年,梅賽德斯-奔馳就成立了專門的合資公司,在二次利用電池和電池回收上進行了相關的準備。

三年后,吉利汽車與杉杉股份、紫金礦業出資組建了福建常青新能源科技有限公司(下稱“福建常青”),據其官網介紹,將回收吉利汽車等使用或報廢用的動力電池,拆解后分離出貴重的金屬鹽,比如鈷鹽,再生產為三元前驅體,供給吉利汽車旗下的電池工廠。

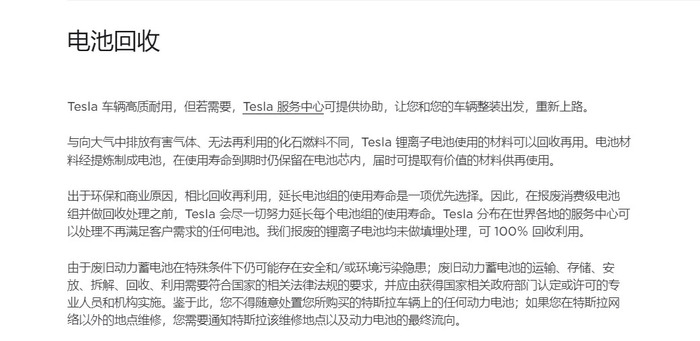

到了2020年9月,特斯拉中國官網悄然上線了“電池回收服務”,官方信息顯示:特斯拉可以回收“不再滿足客戶需求的任何電池”,并將這些鋰離子電池進行100%回收再利用。

特斯拉電池回收業務介紹,截圖自特斯拉中國官網

同為新能源車企的蔚來,就在特斯拉推出電池回收業務的前一個月也推出了車電分離的“BaaS”服務,由于這一服務涉及電池回收方面,彼時這一服務也被視為是蔚來入局電池回收的開端。

這樣看,在國家對于動力電池回收日益重視和原材料價格逐年攀升的大背景下,在動力電池回收賽道上已有了格林美為代表的電池回收企業、寧德時代為主的動力電池制造商和特斯拉、奔馳為代表的車企們,而它們的目標都是為了來挖這座巨大的“金礦”。

但想要實現這一步,卻不容易。

2、“小作坊”和“正規軍”的戰爭

在動力電池回收賽道上,其實有一場戰爭一直在進行著。

“現在從車主手里根本收不到電池。”國內某傳統品牌4S店經理孫濤這樣對連線出行說道。據他介紹,自2020年開始,公司總部就要求他們開始做回收電池的業務,但進展一直不順利。

主要的原因還在于競爭太強了。“一般來店里的消費者,都是自己電動車電池衰減已大于20%左右的,這一程度已無法滿足車載要求,但一聽給到的價格嫌低就不賣了,然后或許轉身就賣給了出價高的廠子。”孫濤這樣說道。

他口中“出價高的廠子”,正是被業內稱為“小作坊”的企業。而像孫濤所在4S店,在回收到電池后,會統一給到合作的專業電池回收廠商手里,而這些廠商正是前文所述的邦普和格林美,它們也被業內稱為“正規軍”。

需要注意的是,“小作坊”和“正規軍”兩者正式有區分,還是在2018年才開始。

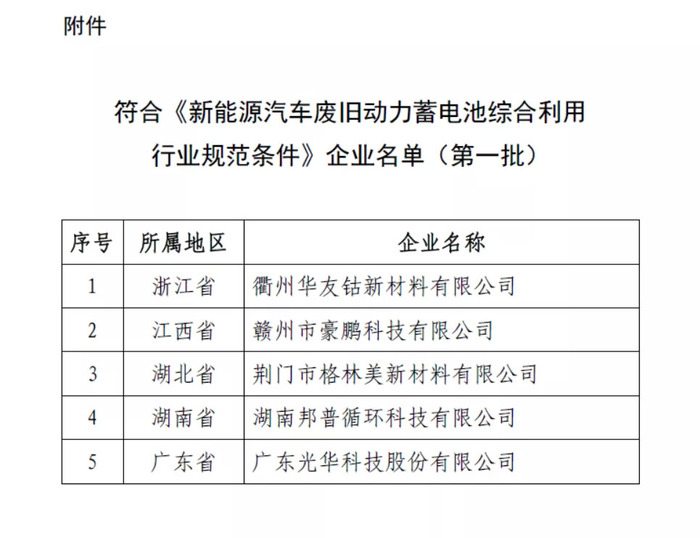

當年9月,國家工信部發布了第一批次《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單,共有五家企業入選,其中包括是格林美、邦普循環、華友鈷業、豪鵬科技和光華科技。

第一批“白名單”企業詳情,截圖自國家工信部官網

這一份名單,也被業內俗稱為“白名單”。進入這份白名單的企業,在回收動力電池的過程中,需要符合一定的安全和環保標準,同時也證明了這些企業擁有做到這些要求的能力。

此外,在對電池的回收上的限制也會有很多,比如對收來的電池首先要檢測還有多少能量、有多少衰減,之后在按照情況來區分在再利用方案。

回收電池的再利用方案主要兩種:梯次利用和回收提取原材料。簡單說,前者是對于還有一定能量利用價值的電池,進行拆解重組后,應用到儲能等對電池能量密度要求不高的領域,比如電網儲能、低速電動車等。

后者所針對的是已無法降級繼續使用的動力電池。將電池模組進行精細拆分,隨后投入極片破碎裝置,再從中提取鎳、鈷、鋰等金屬材料,制成碳酸鋰等產品,可再次用于新電池生產,實現資源循環利用。

“既要做到安全和環保,又要做到對電池的全面檢測,還要實現電池的再利用,要完成這些自然會花費很多的成本,能負擔起這些成本的無疑只有格林美、邦普這樣的大廠了。”劉強這樣對連線出行解釋道。

相比之下,那些被隔在“白名單”之外的電池回收廠,也就是“小作坊”們。由于處在監管之外,它們并不需要承擔這些成本,反而更加追求利潤和效率。

據中國科技網報道,這些“小作坊”面對收到的電池并不會做全面檢測,而是直接暴力拆解,然后將拆解的電池單體進一步粉碎,以便從中提取出鎳、鈷、鋰等金屬材料,之后在以一定的價格賣到原材料市場中賺取利潤。

在環保和安全方面,它們更是根本不在意。比如在整個車間中四處彌漫著灰塵,地面上也是各種廢料和廢液,再加上各種工具也撒得滿地都是。

由于省去了這些成本,這些“小作坊”就可以在收電池的環節上有更大的空間抬高回收價。據劉強介紹,由于回收價的定價與全球石油價格、動力電池原料價格、運輸和提純成本等因素都有聯系,所以并沒有一個準確的價格,而是會動態浮動的。但可以確定的是,“小作坊”給出的回收價一般都會比“正規軍”給得更高一些。

由于出價更高,很多個人或者團隊都會把自己手中的電池賣給“小作坊”,而不是選擇“正規軍”。

據高工鋰電數據顯示,2018年退役的動力電池總量達7.4萬噸,但當年全國首批上榜的5家“白名單”企業僅共計回收處理約0.5萬噸動力電池,其余6萬多噸動力電池“下落不明”,在彼時業內看來很大程度均流向了“小作坊”手中。

“這樣‘天平’一邊倒的現象,其實自2016年左右就已開始出現,這之后對于弱勢一方的“正規軍”而言,也有做過回擊,比如聯合推動了‘白名單’的出臺,間接地提高了行業的準入門檻。”劉強說道。

除此之外,這些“正規軍”企業還在進一步推動針對電池廢物的環保標準、同時和更多的車企建立聯盟與合作關系,進一步增加自身的動力電池回收比重。

但就目前來看,“小作坊”和“正規軍”的戰爭還在繼續。

據高工產研鋰電研究所數據顯示,2020年全年動力電池累計退役總量約20萬噸,但退役動力電池回收量僅4.2萬噸,相比于同期“白名單”企業回收產能有100萬噸左右,可見回收產能空置率還是很高的,側面也反映了“小作坊”回收量在2020年依然占比很大。

而這樣的“小作坊”,或許已在閑魚等二手交易平臺上存在。

連線出行通過登陸閑魚等二手交易平臺,以“動力電池”為關鍵詞搜索,可以看到很多販賣動力電池單體的商家,任意與一兩個商家溝通詢問“是否收電池?”,均被反問到“電池容量有多少?”“電池有多少?”等問題,可見其回收電池的意圖。

與收動力電池商家的溝通記錄,截圖自閑魚APP

看到這一切后,很多人開始思考一個問題——這場戰爭還會持續多久?

3、動力電池回收戰爭,會終結嗎?

究其原因,導致這場戰爭出現的根本原因在于動力電池回收行業的不規范化。

就拿動力電池回收這個環節為例。一般而言,動力電池回收渠道主要分為集中拍賣和個人流通兩種形式。在集中拍賣時,會對參與拍賣的企業進行資質審核,但通常來說只會對較大的企業進行審核,而對于“小作坊”類企業不會嚴格要求。

在這樣不規范的審核機制下,很多“正規軍”的企業就和“小作坊”企業擁有了同等的拍賣資格,按照前文所述,由于“小作坊”們可以拿出更多的錢來收電池,以至于很多時候拍賣的電池都被后者拍下。

據中國科技報援引一位寧德時代電池回收負責人透露,對于要退役的動力電池,此前一般主要來自于早期進入市場的電動公交、出租車等已達到強制報廢期的運營車輛,而一貫的處理模式是由各運營公司將電池轉售給出價更高的企業或個人。

而之所以會出現個人流通端,主要是因為之前行業并沒有對電池回收進行強制性要求。簡單說,沒有強制要求電池到達報廢時間后,消費者如何處理電池是沒有明確規定的,因此在交易過程中沒有太多的規范、自由性更高,“價高者得電池”的現象更是普遍存在。

再來看動力電池再利用端。雖然像“正規軍”企業在進行再利用處理之前,會對電池全面檢測,來判斷電池使用壽命和衰減等信息,但據劉強介紹,由于電池生產廠商和車企會存在對于BMS(電池管理系統)修改的情況,而且這部分信息是對電池回收企業保密的,導致很多回收企業無法有效界定電池壽命,造成電池資源不能很好地被利用。

在劉強看來,雖然“正規軍”做出了很多反制措施,比如推動“白名單”出臺,近些年也有很多企業被納入“白名單”中,但這些措施并不能完全地把“小作坊”企業擋在行業之外,它們依然有機會做這個生意。

正因如此,目前抵制“小作坊”企業的行動還在進行著。

去年7月中旬,包括吉利集團、浙江天能、浙江超威等在內的9家新能源汽車及電池生產重點企業發布聯合聲明,表示廢舊動力電池拍賣環節限制競買企業必須為“白名單”上榜企業,杜絕中間商、小作坊企業參與競買。同時還呼吁全國新能源汽車及動力電池廠商共同遵守,規范廢舊動力電池的流向渠道。

與此同時,國家相關部門也在積極出臺政策來進一步規范動力電池回收行業。

針對動力電池回收流通難管理、難追溯問題,去年7月初,國家發改委等部委聯合發布《關于印發“十四五”循環經濟發展規劃的通知》,提出廢舊動力電池循環利用行動,加強新能源汽車動力電池溯源管理平臺建設,完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系。

在此《通知》下發后,上海等城市很快做出響應,并開始建立動力電池溯源管理系統;威馬汽車也曾透露,試圖建立動力電池追溯編碼規則,使用統一電池編碼,確保每一塊動力電池都有跡可循。

一個月后,工信部等五部門聯合印發了《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》,鼓勵行業內上下游企業加強信息共享,并要求企業按照給定標準和實際數據對動力電池進行檢測,評估剩余價值,提升產品使用性能、可靠性及經濟性。

該《辦法》還對回收利用環節進行了要求,比如要求廢舊電池所有人和企業應將廢舊電池移交給梯次利用企業建立的回收服務網點或再生利用企業進行規范處理;同時,也表示因擅自拆卸、拆解報廢梯次產品而造成事故,應當承擔相關法律責任。

截圖自《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》

對于特斯拉、蔚來等已經加入動力電池回收戰局的新能源車企,劉強表示這些車企會對“小作坊”的生存空間進一步壓縮。雖然這些車企已經各自建立了電池回收公司,但到回收的最終環節依然會與專業的回收企業合作,在一定層面上說,這些新能源車企的加入,也算是補充了“正規軍”的隊伍。

而對于動力電池回收“白名單”企業規模,也在進一步擴大。

去年11月23日,國家工信部就符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單(第三批)進行了公布,其中蜂巢能源、合肥國軒高科等20家企業入選。

這也意味著,自2018年格林美、邦普循環等5家企業入選“白名單”企業之后,截至目前入選“白名單”的“正規軍”企業已擴充至47家。

“隨著‘正規軍’企業的越來越多,可以預見的是,動力電池回收行業將愈來愈規范化和透明化,在這樣的行業變化下,之前主要依靠打信息差的小作坊們就不再擁有優勢,生意自然會變得難做,最后留給它們的只有兩條路,一個是成為‘正規軍’,另一個就是被行業淘汰。”劉強這樣對連線出行說道。

奧緯咨詢董事合伙人張君毅有著同樣的觀點,在他看來隨著動力電池回收行業的進一步規范化,“小作坊”們的生存空間毋庸置疑地會被壓縮,以至于這場有關“小作坊”和“正規軍”的戰爭最終也會消失。

不過,可以確定的是,在這一天到來之前,“小作坊”和“正規軍”之間的戰爭依舊會繼續打下去,畢竟面對這座還在逐年增長的電池回收“金礦”,哪一方都不會輕易放棄。

(應受訪者要求,文中孫濤和劉強為化名。)