文|胖鯨頭條 小水

2020年,播客因疫情得到一些年輕人的關注與喜愛;2021年,各大平臺投入資源,開始扶持播客內容。隨著播客受到越來越多人的喜愛,不少品牌也開始關注播客領域。

在2020年,新世相成為第一個嘗試通過播客賣付費產品的公司,并一次性投放了10多個播客,讓播客圈被沈奕斐老師給包圍;而到了2021年,躺島、花椒星球、三頓半、內外NEIWAI等品牌都開始嘗試投放播客。播客已然成為了一些品牌獲得新用戶,品牌宣傳的新渠道。

那么播客是什么,又為什么吸引品牌?今天我們就來聊聊這些內容。

什么是播客?

音頻的內容可以概括為戲曲、傳統電臺、有聲書、播客和直播。播客是指涵蓋除戲曲,直播、電臺和有聲書之外的內容形式,知識付費、情感電臺、相聲段子、鬼故事,廣播劇等都屬于播客。

不過,現在主流的播客內容是一種采訪與閑談的節目——幾個主播之間,或者主播與嘉賓,以某話題進行暢談。這種暢談像某現場的圓桌環節,有主題、問題與內容,但不一定有結論。而播客的節目里更加生活化,可以是書籍、感情、社會,也可以是夢境與未來。當然,也會有人獨自就某些主題來做播客。

如果播客只有對話的形式,那播客內容生態價值一定不高。就像vlog可以作為視頻內容生態的基礎,但還需要其他內容形式來提升整體視頻的價值,比如:知識類、美食類視頻。播客也同樣如此。

在播客盛行的美國,不僅有對談類播客,也很多故事講述類播客,紀錄片播客、新聞播客以及廣播劇。在2021年的各種播客榜單里,一直都有敘事類播客、紀錄片播客的身影。比如:“Stay Away from Matthew MaGill”、“Resistance”、以及由wondery出品的“Dr. Death”(死亡醫生)。這些新形式的播客節目能吸引大量新用戶,并且有極高的內容IP價值,不少影視劇都由敘事類播客改編而成。

美國的播客經過10多年的發展有了豐富的內容生態。而Spotify在2019年宣布「Audio-First」,在經過兩年的努力下,其平臺上已經擁有了超過320萬個播客節目。隨后,Amazon music上線播客內容,蘋果也推出播客訂閱服務,這標志著播客成為巨頭手中的香餑餑。

相比于國內,各大音頻平臺在知識付費的熱潮退去后,也追隨國外大公司的腳步,開始關注播客內容。特別是2020年,小宇宙的崛起讓人察覺到播客是一個快速增長的賽道。此后,網易云音樂、qq音樂、荔枝、快手、喜馬拉雅、蜻蜓等平臺都開始在播客領域進行投入,舉辦各種播客內容征集活動,與優質的內容生產者簽約,舉行播客創作者活動等。

國內的播客也開始有生機,獲得聽眾以及品牌的關注。

關注播客:強粘性、低門檻

品牌開始關注播客,并不是播客有了足夠的影響力。很多品牌嘗試投放播客,是因為品牌投放的負責人是資深的播客用戶。

新世相課程《2020年代的愛情新問題》的負責人西西是一個重度用戶,她經常在聽忽左忽右、展開講講、紙談綜藝……;冠名「諧星聊天會」的巢媽團負責人是諧星聊天會的資深聽眾;還有一些播客接到的第一個商單,基本都是來自于某聽眾的公司。

之所以會有這樣現象,是因為播客有很強的用戶粘性。這種強粘性,跟現在的播客以對話為主是有關聯的。

對話簡單,卻充滿吸引力。在浮躁的時代里,與某人進行討論交流很困難。有人愿意分享,未必有人愿意聽;有人愿意聽,附近鄰居或者茶館的缺失,有找不到這樣的人。而播客為主播和聽眾提供了一個交流的好場所——讓主播盡情表達,讓聽眾自由地聽。

聲音直達人心。聽某節目久了,會把主播認作是遠方的朋友。朋友能說出自己所想,聊自己不理解以及沒經歷過的故事,聽眾便有了訂閱定期收聽的習慣,希望每次都能聽到朋友的聲音。

在聽的時候,聽眾還能多線程做其他的事情,很方便。這些特點讓播客的播放率非常高。現在公眾號點擊率可能只有5%,播客平均的播放率(播放量/訂閱量)至少有15%,頭部的播客用戶粘性更高,「梁文道·八分」播放率是20%,「隨機波動」的播放率是25%,「來都來了」的播放量超過30%,其中不少內容超過50%的播放量。

而且談話類播客制作門檻也低。打開手機里的錄音軟件,就可以進行錄制;剪輯處理一下,便可以上傳到喜馬拉雅等音頻平臺。較低的門檻讓任何人都可以成為主播,包括70多歲的老人。一個品牌想要嘗試制作一檔播客,有個能聊、有好奇心的員工就有了不錯的基礎。播客也不像知識付費那樣需要精致準確的內容,聽眾對主播的表達要求并不高,只要保證節目的錄音質量,聽起來舒服即可,即便有些口誤,聽眾都會表示理解。更重要的是,長期維護的成本也比視頻低很多。

除此之外,播客也是品牌跟用戶交流相對友好的方式。一個公司想要傳達品牌的理念,介紹平臺的創作者,展示節目的幕后,都很適合通過播客展現。而且聲音的溫度會讓公司與用戶的距離更近,也有利于塑造品牌形象。

以上原因,不少品牌都開始嘗試播客。而品牌的策略也分為兩類:

1. 品牌投放播客

2. 品牌制作播客

品牌的投放與合作,以消費品牌為主

在2021年,我們能看到很多品牌在播客這塊進行投放。

我們對投放播客的30多個品牌,做了簡單的分類,發現品牌主要集中在咖啡茶飲、食品消費、美妝護膚與日常消費。品牌定位基本都是以年輕用戶人群為主。

這個跟目前播客的受眾人群基本一致。根據2020中文播客聽眾報告顯示,播客聽眾主要以一二線城市、22到30歲的年輕人為主,容易接觸新事物,對很多事物有自己的看法與理解。

不過,在投放策略上,各家品牌都會有所不同。整體的投放策略大致分為以下幾種:

1. 與平臺合作

一些品牌投放播客,會優先考慮跟平臺合作。因為與平臺合作,可以得到一些資源位的保障。與平臺合作的形式也有很多,可以是喜馬拉雅與元氣森林合作開啟創新音頻快閃;也可以是小宇宙與戴爾電腦一起舉辦小企業商業創新在線研討會,邀請5檔播客主播跟5位創業領軍人物對談。跟平臺的合作,一般都是以品牌曝光為目的,想借助平臺流量獲得品牌曝光。

2. 頭部播客集中投放

因為播客圈不大,頭部播客集中投放的效果會比較明顯,會出現播客品牌曝光刷屏的效果。新世相課程《2020年代的愛情新問題》當時投放的時候就是如此。不過集中投放廣告容易導致聽眾產生抵觸情緒。

3. 以一定節奏進行頭部播客投放

因為集中投放的負面問題,一些品牌會以一定節奏進行投放。品牌跟主播提前確定好節目上線時間,然后以一周上線一個節目的節奏進行,整個投放周期可能會有2個月。這樣的投放模式可以保證品牌有持續的曝光,而頭部播客聽眾有一定重合度,會產生比較好的投放效果。Athletic Greens便是以這種邏輯進行投放的。

4. 無節奏投放

這樣的品牌更多是嘗試的心態。每次投放播客2-3個,投放完也不會有后續跟進動作。

5. 播客冠名

以品牌冠名的形式參與播客投放,巢媽團是典型的例子。冠名了「諧星聊天會」12期節目,全網獲得了907萬次播放,取得了不錯的效果。以冠名的形式投放的播客可以保證節目質量,也容易形成品牌記憶。

6. 品牌創始人上播客節目

為了起到更好地品牌宣傳效果,一些播客品牌還會讓創始人上播客節目聊聊產品故事與理念。比如:花椒星球。創始人的分享能很大程度上幫助受眾了解品牌的歷史、目標,能獲得一些受眾對品牌的好感。

投放形式會根據品牌對播客的認知而決定,不過吸引品牌愿意嘗試投放播客,核心還在于播客投放的價格相比于其他渠道相當便宜。新世相副總裁西西曾透露,微信一個閱讀量的單價是 1.5 元,B 站一個觀看量是 0.6-1 元,而播客,一個收聽量只要 0.05 元。

值得一提的是,依靠MCN來做播客投放的品牌并不多,大部分品牌都是自己找主播。而因為品牌都是消費類,所以投放的播客選擇上并沒有特別明確的節目類別傾向,基本是以閑聊類播客為主,也會有讀書類,采訪類播客。

而投放的模式基本是以定制為主,少數品牌會嘗試口播。定制內容與口播的價格,各個播客的差異很大,目前市場上并沒有統一的報價。不過,主播的報價里,用戶粘性與互動量是很重要的參考因素。

目前,品牌投放基本是以品牌曝光為目的,極少考慮效果投放。一方面播客商業化不完善,沒有完整的播客轉化路徑。今年,喜馬拉雅上架了店鋪,可以讓用戶點擊圖片直接跳轉購買產品,但具體效果并不明顯。另一方面,大部分聽眾使用播客的場景在通勤路上,并不方便進行點擊等操作。

不過有幾家嘗試過效果投放的品牌,取得不錯的轉化率。播客「來都來了」是一個泛文化類閑聊節目,其武俠系列、商業系列、嘉賓采訪系列受到不少聽眾的喜歡。她們接過不少帶有品牌轉化的播客定制內容,都取得了不錯的效果。以每月698元的Athletic Greens為例,其ROI能達到5,完播率超過50%。而Athletic Greens之所以敢進行效果轉化投放,是因為在他們發現在北美市場,有50%的新客都來自于播客渠道。

而從主播的視角來看,大部分主播都是以業余時間來做播客節目,他們并不想因為接廣告而導致內容質量變差,所以在挑選合作品牌時非常慎重,并希望更多地掌握主動權。

品牌制作播客,文化媒體公司偏多

播客里,說話的人便是聚光燈的焦點,播客會放大了人的經歷與情感,并與聽眾形成情感共鳴。因而,播客適合以人為中心的內容。一些原本不適合視頻、文字描述的內容會適合播客。一些品牌考慮嘗試播客是覺得播客的內容形式比較合適他們的內容。文化出版行業便是如此。

文化出版行業可以說是播客的重要參與者,不少公司都開設了官方的播客。中信大方的「跳島FM」、后浪出版的「后浪劇場」、理想國的「naive咖啡館」……出版行業的從業者并不喜歡通過視頻直播,在視頻直播里,內容無法深度討論,很難對一本書進行簡單的概括。而一個小時的播客剛好可以滿足深入聊聊某本書、某個故事的需求,他們可以請到作者,編輯,譯者來深度探討書籍傳遞的思想,能可以更好展現書的價值。「跳島FM」的定位便是有話題深度的文學播客。

除了文化出版的公司,還有媒體機構也會考慮制作播客。因為媒體機構有大量內容素材,很多內容可能沒辦法做成文章,卻適合做成播客。比如:GQ做的采訪類播客「GQ Talk」、人物的「是個人物」……

此外,投資公司,比如GGV做了「創業內幕」;新消費品牌,三頓半的「飛行電臺」、泡泡瑪特的「泡泡瑪特」、旅游出行的公司,攜程做了「聲度游」、airbnb制作了「氣墊床與早餐」……都有嘗試做自己的品牌播客。

不過,這些品牌的播客制作邏輯會有一些不一樣。文化出版行業里有很多都是自己制作,自己找人主持、策劃、剪輯并上線;而其他行業里的品牌播客,一般都會考慮跟Justpod、聲動活潑等制作公司合作。跟制作公司合作的好處在于節目策劃,制作,都有專業人士領導,節目相對來說更精致,形式也會更加豐富。

品牌播客并不會僅局限于對談類節目,先生制造、攜程以及天貓國際青年實驗室都是故事講述類播客。不過,與制作公司合作的節目質量能保證,但不一定能保證節目效果。天貓國際青年實驗室的節目「有點東西」,全部節目在喜馬拉雅平臺僅有1500多的播放量。在小宇宙上雖然擁有1387個訂閱,但最高單集播放量也沒有超過1000。

其實,品牌制作播客的邏輯也很簡單,那就是品牌宣傳。在播客之前,不少品牌就與喜馬拉雅、蜻蜓FM合作制作品牌相關的節目,比如特斯拉電臺。但現在為什么播客比原來的品牌電臺更值得嘗試呢?這里一些邏輯有了變化,這也是品牌播客需要注意的:

人的重要性

以前的音頻內容更在于信息的輸出,但播客不僅在于內容,更在于人。人跟播客是強關聯的。一個節目持續的更新,是在維系主播跟聽眾情感交流。播客里話題,是情感交流的介質。當聽過幾十期節目之后,聽眾不止在聽內容,還想聽到熟悉的聲音。一些品牌可能以為做一季10多期內容就行,那是錯的。需要長期的更新,才能有強的粘性。播客要做的是陪伴。

有耐心

播客不像視頻,某一期爆火就能吸引很多流量。目前播客市場整體流量本身不大,另外節目跟用戶產生情感連接是需要時間的。現在頭部的品牌播客「跳島FM」、「創業內幕」都是做了很長一段時間,才有現在的體量的。

播客的傳播性

當品牌做播客的時候,需要考慮到播客傳播性。目前階段,除了一些播客平臺,其他社交媒體平臺都不利于播客傳播。播客一期節目1個小時左右,用戶收聽成本比較高,沒辦法像音樂那樣在朋友圈之間傳播。現在播客的傳播極度依賴于平臺,而每個平臺都是有內容偏好的。「有點東西」雖然制作不錯,但并不適合現在的平臺內容,所以效果比較差。

自己上手

不少品牌制作播客,都想著找一個內容制作商承包內容。但對于播客來說,品牌自己找人做播客更好。播客制作公司能夠在很大程度上解決播客早期定位和制作,但沒辦法長期維系。一旦發生主播更換,品牌調性可能會產生偏差。

內容與品牌

品牌公司做內容,經常會走向三句不離品牌的問題。這樣的內容顯然不會很優質。現在優秀的播客品牌,內容跟品牌的聯系并不大,基本都是以內容出發,以優質內容來宣傳品牌。「跳島FM」不只是聊中信大方的書籍,而三頓半聊的是新的生活方式。

如何看待播客:保持關注,適時入場

上面提到了很多品牌播客節目,但新品牌應該如何看待播客這個新內容形式呢?

我的建議是:保持關注,適時入場。

雖然目前投放播客或者制作播客的品牌都取得了不錯的效果。但目前播客的影響力有限,播客更像是2015年左右的B站,雖然用戶群體優質,并不能讓品牌獲得很大的聲量或轉化。

不過,播客是一個具有非常高的市場潛力的市場。根據廣告平臺MediaRadar數據,2021年前5個月播客廣告支出在美國增長了23.8%。其預計到2023年,美國播客廣告支出將達到20億美元。

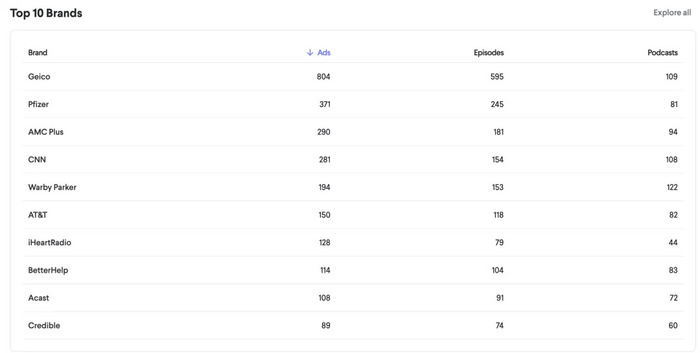

而根據podsight顯示,Geico(保險公司)、pfizer(輝瑞醫藥)、CNN、AT&T等大公司都在播客上都有持續的廣告投放。

國外品牌除了把播客單做優質的廣告投放外,還會把它作為內容分發渠道。Netflix、HBO、Apple TV等影視平臺,會根據劇集內容同步上線同名播客內容,該播客內容可能是演員的采訪,工作人員的幕后故事等,來進一步宣傳影視節目,比如:Netflix的《王冠》、HBO MAX的《蝙蝠俠》。他們還會把優質的播客節目改變成影視劇,比如蘋果的《駭人來電》

對于國外品牌來說,制作播客內容就跟寫文章,制作視頻一樣。相比于國內,如果想要做出優質而有特色的播客節目,也是有很大機會的。播客托管平臺Blubrry最新的報告顯示,播客內容上,科技、新聞、喜劇排名前列。目前國內相關的播客內容都是非常缺乏的。只要找到合適的內容切入點,一定可以做出優質的品牌播客。

播客的未來

播客在國內還是剛剛起步,現在播客面臨的問題還有很多。

一方面播客流量比較難做起來,今年不少平臺都開始嘗試播客,但即便在QQ音樂這樣的大平臺上,播客內容的播放數據也不好;另一方面播客內容,特別是對談類播客,同質化比較嚴重,這讓后面入場的播客更難獲得關注;還有,播客商業化的基礎設施不完善,全網數據尚未實現互通,使得播放量統計、鏈接追蹤等都還沒有解決。

播客相關的從業者需要在接下來一兩年解決上述問題。不過,播客在未來極可能需要利用短視頻或者明星效應才能解決當前的流量的問題,而到那時,播客才能成為大家生活里不可或缺的存在。