文|毒眸 廖藝舟

編輯|張穎

票房不漲不可怕。

2021年的網絡電影市場,比以往顯得冷清一些。

據燈塔專業版統計,全年共有64部網絡電影分賬票房突破千萬,離2020年的79部存在一定差距。頭部影片也沒有進一步突破票房天花板,全年最高票房為《興安嶺獵人傳說》取得的4449萬,該片也是2021年唯一一部票房達到4000萬以上的,而2020年則有《奇門遁甲》《倩女幽魂:人間情》《鬼吹燈之湘西密藏》3部影片票房超過5000萬。

數據來源:燈塔專業版

頭部影片不及往年強勢,并不意味著行業發展進入了瓶頸期。

自2019年廣電總局下發《于網絡視聽節目信息備案系統升級的通知》,加強對網絡電影的審核和監管以來,“提質減量”就已成為行業共識,2021年網絡電影市場的“降溫”是這項方針取得明顯成效的體現。

在備案數方面,截至2021年10月,通過規劃備案的網絡電影數量為3245部,如按月均約300部的數量計算,2021年備案作品總數相較2020年的4533部進一步減少。

口碑方面,過去網絡電影的評分與票房“倒掛”現象明顯,不少影片雖能取得不錯的票房成績,但觀眾對內容質量的認可度較低。2020年分賬年榜Top10影片的豆瓣評分均在5.5以下,2021年Top10中則有半數影片的豆瓣評分超過了5.5。

其中《硬漢槍神》的豆瓣開分高達8.3創下網絡電影口碑紀錄,《浴血無名川》開分7.1,表現已優于很多院線電影。過往雖也出現過《樹上有個好地方》(8.0)、《老大不小》(7.1)等高評分作品,但票房體量較小均只有500萬左右,從2021年頭部作品的表現來看,網絡電影也正在緩步邁入“口碑時代”。

多位從業者曾告訴毒眸,擺脫早期的野蠻生長、粗制濫造后,如今的網絡電影正在回歸內容本身,進入靠優質內容競爭用戶的良性循環。

回歸“內容為王”

市場增速放緩,某種程度上是疫情紅利徹底消散的結果。相較一度停擺的線下影院,網絡電影曾經在2020年完成逆勢增長,在觀眾觀影需求向線上轉移的大背景下,全年上新作品累計正片有效播放量較2019年增長59%。但在2021年,網絡電影的市場空間回歸理性。

“2020年只是網絡電影之間互相競爭,2021年競爭對手還有院線電影。疫情情況下互聯網各平臺的流量都有增長,恢復正常后這部分空間就已經沒有了。”奇樹有魚副總裁李思文向毒眸分析,“綜合品質不如院線的時候,觀眾還是會選擇更好的內容。如果網絡電影里相當數量的頭部作品品質都高,那票房結果也不會比去年差。”

一項讓從業者們感知明顯的趨勢是,內容的優秀程度對票房的正向反饋逐漸增強,靠“片名、海報、6分鐘”來吸睛引流的做法已成為過去時。“觀眾審美在不斷迭代和提高,平庸作品要留住觀眾越來越難。”映美傳媒聯合創始人、內容副總裁張余誠說。

在內容上盡力創新成為了頭部公司們的必然之選,這首先體現在開拓新題材上。2020年網絡電影類型正片有效播放分布中,動作、奇幻、愛情、喜劇占比均在10%以上,這些網絡電影的傳統賽道已經非常擁擠,票房年榜前10也無一例外屬于這些題材,類型扎堆現象明顯。但在2021年,一些過往罕見的新題材都取得了不錯的成績。

比如票房冠軍《興安嶺獵人傳說》改編民俗傳說,體現中國傳統志怪文化,有豆瓣熱評將其稱為“標桿之作,終于有網大用‘拍電影’的態度來創作”;《浴血無名川》在獻禮氛圍中開拓了主旋律歷史戰爭題材;《硬漢槍神》瞄準網絡電影未涉足過的電競領域,獲得大量觀眾認可;《重啟地球》挑戰困難重重的“科幻災難”題材,也收獲了超2000萬票房。

不過,題材本身并不是內容升級的根本解法,現如今再跟風熱門類型也未必能取得良好收益。曾有資深從業者告訴毒眸,過去行業的普遍認知是“網絡電影是類型片市場”,追求院線電影的題材空缺,但“混搭題材”才是未來主流。

這種趨勢已在2021年的高票房影片中得到體現,如評分最高的《硬漢槍神》嫁接了游戲電競與動作槍戰,《四平警事之尖峰時刻》融合東北喜劇與警匪類型取得2900萬票房,這些類型融合的嘗試在進一步拓寬網絡電影的細分賽道。

更根源的變化在于,網絡電影觀眾在意的已不再是題材本身的噱頭或眼花繚亂的視效,而是故事與情緒。劇本在網絡電影的創作過程中終于也被抬到了重要位置。

李思文透露,如今奇樹有魚重點項目的劇本創作周期達到4-6個月,更強調故事的現實題材影片則至少半年起,“下一步內容升級的重點就是劇本,還是得回歸最原本的‘故事好不好看’。不要花過多精力在砸大制作和拼演員陣容上了,而是要想辦法如何用合適的演員、合適的成本拍出用戶覺得足夠好看的內容。”

前幾年的網絡電影表現出以高成本撬動高票房的趨勢,制作成本600萬以上的影片從2017年的1%上升到2020年的34%,成本300萬以下的影片從2017年的94%縮減到2020年的40%。在頭部公司紛紛提高制作成本的同時,中腰部作品的生存空間必然被壓縮,也會有中小型公司被逐漸淘汰,這是行業發展必經的陣痛。

但高投入不一定和精品劃等號,相反,2021年千萬級網絡電影中有很多都不是過往追求視覺刺激的“大片”,適當控制成本、追求敘事方式上的升級同樣能在競品中獲得一席之地。

商業模式仍待轉變

“單片付費”模式在2021年依然是網絡電影的重點和痛點。

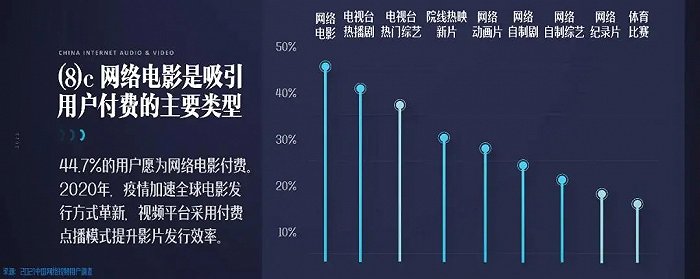

《2021中國網絡視聽發展研究報告》提到,有44.7%的用戶愿意為網絡電影付費,這一比例超過電視臺熱播劇、電視臺熱門綜藝和院線熱映新片,但與之不太匹配的是,目前并沒有足夠多的優質影片能刺激用戶在視頻平臺上“花錢買票”。

云合數據統計2021年愛奇藝、騰訊視頻、優酷三家平臺共上線單片付費網絡電影8部,較2020年增加3部,然而僅《發財日記》一部就占了總體有效播放的36.5%。大部分采取該模式發行的影片,豆瓣評分徘徊在5分以下,如《我們的新生活》4.8,《東北戀哥》4.7等。

長視頻網站的崛起始于會員付費制,去年底金雞百花電影節開幕論壇上,愛奇藝CEO龔宇表示這種商業模式是在“分現有的蛋糕”,出品方拿用戶付費的42%,渠道商拿30%,平臺只能分28%,“互聯網電影的商業模式一定要有創新”。

單片付費既能在會員制之外創收,也會讓作品直接面向C端用戶,讓電影產品回歸內容本質,繼續推行是種必然。只不過僅從2021年的成果來看,這一模式依然面臨阻礙,在沒有足夠內容支撐、用戶對6元票價都不買賬的情況下,單片付費還只是空中樓閣。歸根結底,該模式要想走得更遠,直接考驗的是網絡電影的內容品質。

“2021年是單片付費的實驗期。”張余誠對毒眸表示,“觀眾始終是用行為投票的,只有優質的作品,可以吸引觀眾,形成熱度,匹配單片付費機制,讓市場買單。”

網絡電影的檔期化在2021年則有一些新進展,年初愛奇藝、騰訊視頻、優酷共同發起了“2021網絡電影春節檔計劃”,并公布了一份包含43部影片的片單,除夕至初六網絡電影累計有效播放4.4億,同比2020年春節檔增長了33.3%。

盡管在線上和線下觀影的行為模式并不相同,人們在節假日里進行聚集性消費不僅是為了滿足娛樂需求,也是為了滿足社交需求,線上觀影無法滿足后者。但形成檔期依然對網絡電影具有重要意義,這主要體現在給同類內容的聚合提供參考,從而讓不同類型作品的商業價值達到最大化。

《興安嶺獵人傳說》選擇在“清明檔”上線,影片主題非常貼合檔期氛圍,也在檔期助力下取得了4000萬以上票房;七夕檔期間,電視劇IP衍生影片《贅婿之吉星高照》上線并最終拿到2500萬以上分賬成績,票房表現甚至不亞于同檔期的院線電影,院線端《測謊人》和《兔子暴力》兩部新片的最終票房均在2700萬左右。

可以預計,檔期集群效應會在2022年有更強的表現。

網絡電影的“吸引力”困境

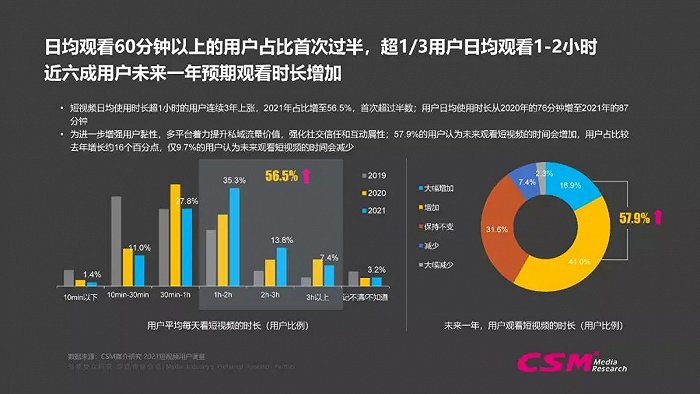

當觀眾的娛樂需求愈發傾向“短平快”時,作為網生長視頻代表形態的網絡電影也需要和短視頻內容搶奪用戶時間。按中國廣視索福瑞媒介研究發布的《2021年短視頻用戶價值研究報告》,10歲以上網民觀看短視頻的比例在2021年來到90.4%,人均每天使用時長升至87分鐘,這已經接近觀看一部網絡電影的時長。

同時,“晚上睡覺前”觀看的用戶占比上升最快,2021年達61.3%,20.7%的用戶選擇在“看電視時”看短視頻,使用場景也和網絡電影存在一定的重合。

不論移動端小屏觀影還是客廳大屏娛樂,點擊一部網絡電影的門檻很低,但看完影片的時間成本較高,如果作品內容不能持續吸引觀眾看完,無法滿足觀眾拿出約90分鐘時間想要獲得的體驗,網絡電影在眾多網生娛樂形態里的競爭力會持續降低。

“很多時候網絡電影的問題在于,吸引觀眾進來的門檻較低,但關鍵是能否留存下來。還是要把內功修煉好,內容要夠好。”李思文直言,“網絡電影的競爭對手是一切娛樂內容載體。觀眾想娛樂的時候,哪種娛樂方式體驗好就選擇哪種。”

部分院線電影會給觀眾提供深層價值共鳴和審美體驗,這也是電影發展百年來的生命力源泉之一。但網絡電影一方面在向院線電影的標準靠攏,另一方面又并不追求靠內容深度來和短視頻形成區分,如何掌握其中平衡,給觀眾帶來既純粹又完整的娛樂體驗就成為了未來需要持續探索的難點。

而年輕用戶則是網絡電影可以爭取的增量用戶。“感覺用戶的年輕感還是不夠,比如B站就做得很好。”有從業者向毒眸感嘆,“以青少年為目標群體的影片比較少,以后有沒有可能先做18-22歲群體的,然后試著再年輕化一些?還是期待能不斷吸引新觀眾。”

傳統的長視頻平臺面臨更多挑戰的同時,也在試圖發掘新用戶的潛力,以騰訊視頻為例,在其2021年12月31日公布的“創新賽道扶持計劃”里,除了已有成功項目的“現實題材賽道”、“科幻精品賽道”等以外,還專門加入了“動畫電影賽道”,這類作品在過去的網絡電影中幾乎找不到代表案例,可能會成為行業下一年的新發力點。

2020年終,毒眸提到“票房破億”成為網絡電影在高速發展中的理想目標,2021年的暫時降速并非倒退,而是市場走向成熟的信號,回歸理性之后,更可以期待未來有更多精品誕生。