文|青眼 墨寧

日前,上海市市場監管局公布2021年度檢驗檢測機構監督抽查結果,120家機構僅12家通過,其中5家化妝品檢驗檢測機構中有2家被點名通報,不合格率達4成。

并且,已經有化妝品檢驗檢測機構因為檢測違規被罰款數萬元。機構的技術能力不符合要求、不按照標準檢測……面對檢測行業的一個個坑,化妝品企業也要擦亮眼睛了。

不合格、罰款,化妝品檢測機構爆雷

根據上海市市場監管局發布的《關于2021年度檢驗檢測機構“雙隨機、一公開”監督抽查情況的通報》(下稱《通報》),此次監督抽查是上海市市場監督管理局、上海市公安局、上海市藥品監督管理局等8部門的聯合行動,對全市涉及化妝品檢驗等8個領域的120家檢驗檢測機構展開監督抽查。

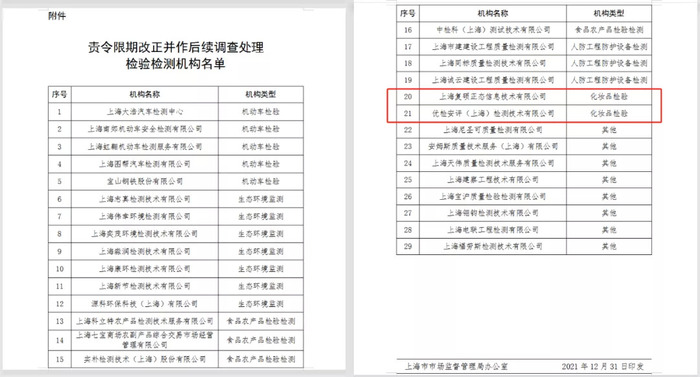

從監督抽查情況來看,僅12家機構“通過”抽檢,其他100余家機構的結果或是“自行整改后通過”,或是“責令限期改正”,不合格率高達9成。其中,被隨機抽檢的5家化妝品檢驗機構中上海復碩正態信息技術有限公司(下稱“上海復碩”)、優檢安評(上海)檢測技術有限公司(下稱“優檢安評”)2家被要求責令限期改正并作后續調查處理。

截自上海市市場監管局官網

某化妝品檢驗檢測機構負責人向青眼介紹,“雙隨機、一公開”的監督抽查其實已經開展了很多年,但早期是沒有專門針對化妝品方面的抽查,“所以這次上海市市場監管局也是第一次針對化妝品檢驗檢測機構開展監督抽查,因此抽查的數量并不多。”

對此,青眼致電這兩家機構以進一步了解情況,上海復碩回復“不清楚”,優檢安評則未回復。此外,青眼也致電了上海市市場監管局總機及上海市藥品監管局化妝品監管處辦公室,電話均無人接聽。

截自《通報》附件

根據《通報》介紹,包含上海復碩和優檢安評在內共有29家機構被“責令限期改正并作后續調查處理”,這29家機構存在未依據相關標準、技術規范或者約定的方法進行檢驗檢測,基本條件和技術能力不能持續符合資質認定條件和要求,超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果等較嚴重的違法違規行為。

值得一提的是,青眼在國家企業信用信息公示系統查詢到,優檢安評曾于2021年9月被上海市嘉定區市場監督管理局進行行政處罰,罰款4萬元,違法行為類型為“超出資質認定證書規定的檢驗檢測能力范圍,擅自向社會出具具有證明作用數據、結果”。

截自國家企業信用信息公示系統平臺

據處罰決定書,優檢安評于2020年11月18日受理北京賽富德商貿有限公司委托的珂儷思珍光變指甲油的委托檢測,檢測依據為《化妝品安全技術規范》(2015年版),共計20件。

2020年11月27日優檢安評簽發檢驗報告并加蓋“CMA”標志章。經核實,上述20件檢驗報告的原始記錄中汞、鉛、砷、鎘測定的前處理方法未按照《化妝品安全技術規范》(2015年版)要求進行檢驗。至2021年7月16日案發時,優檢安評共出具未按照相關標準、技術規范進行檢驗檢測的檢驗報告共計20份。

此外,2021年4月26日,執法人員對優檢安評進行監督檢查,發現其依據《低溫消毒劑衛生安全評價技術要求》出具蓋有“CMA”標志章的相關檢驗報告2份,但當事人提供的檢驗檢測機構資質認定證書附表中并不包含該技術要求的檢驗檢測能力。

綜合監督檢查的情況,上海市嘉定區市場監督管理局最終對優檢安評進行罰款4萬元的行政處罰,并責令改正。

檢測機構不合格=裁判吹“黑哨”

“此次抽查由于基數小,所以抽查出2家存在問題,這個概率會顯得比較高。”針對此次試點抽查達4成的不合格率,有檢測行業的資深人士告訴青眼,國內做功效檢測的時間并不長,所以一些檢測機構在這方面存在沒有門路、經驗不足、水平參差不齊等問題,“由于暫時不知道抽查的依據是什么,我們認為這個比例還是挺高的。”

針對此次抽檢結果,上海某檢驗檢測機構相關負責人向青眼直言,第三方檢測機構作為一個公正機構,在整個環節中充當的其實是一個裁判的角色,“倘若你自身行為就不正確,做了不公正的評價,那么就無法做裁判了,等于是吹了‘黑哨’。”他認為,吹“黑哨”對行業的影響不言而喻,包括對產品安全性、功效性的影響,品牌有無虛假宣傳等,“檢測機構都不合規,做出來的報告也是沒人相信的。”

該負責人指出,此前也有機構被檢出不合格,原因有多方面的,包括沒有嚴格按照質量檢測機構的IOS9000質量管理體系或者17025體系標準去執行,或者樣品標簽沒貼好、沒有做到留樣、沒有按照規定流程去執行等,都會被監管部門認定為不合格,會被處罰。

前述資深人士透露,此前與行業協會和地方局溝通時,官方也曾表示,從事功效檢測的機構魚龍混雜,短時間內國家并不好去管理這類機構,“此前都是先查到問題產品,再根據該產品附帶的報告溯源,查到相關的問題機構。”

“小、散、亂”將減少

今年上海市場監管局在“雙隨機、一公開”行動中,針對化妝品檢驗檢測機構進行抽查,很多行業人士表示欣喜,因為此舉體現出國家將更為重視化妝品的安全與合規。

從中國化妝品企業現狀來說,具備有理化、微生物檢驗檢測能力的企業偏少,功效類就更少,目前,化妝品企業借助第三方機構進行檢測的需求仍然較高,若出問題的檢測機構增多,勢必引起化妝品企業對第三方檢測機構的信任危機,隨之而來的就是更多的品牌會去送檢更有公信力的檢測機構,需求也將更傾向于頭部機構。

此外,也有業內人士表示,目前確實存在部分規模較小、檢測能力較弱的機構,同時也有一批企業會去找這類機構檢測、出具報告,“隨著國家監管的不斷加強,未來一兩年內這種現象將會減少,沒有能力的檢測機構也將退出舞臺。”

根據國家藥監局官網的化妝品注冊和備案檢驗檢測機構數據顯示,目前國內此類機構共有304家,但涵蓋功效、毒理、微生物等全方位檢測的機構只有十余家。

上述上海某檢驗檢測機構負責人預測,從現在到今年底,最晚至2023年5月前,都將是化妝品檢測的風口,在此期間機構數量將會先有一個大幅增長,隨后逐漸回落。在他看來,目前國內真正具備實力的第三方檢測機構并不多,后續隨著頭部機構對“小、散、亂”機構的兼并收購,再輔以國家政策的規范和監管,檢測機構也將更趨于高質量發展,并孵化出能夠代表中國、走向國際的化妝品檢驗檢測機構。

在新規要求下,化妝品的功效評價必不可少,而報告數據的權威性、真實性將很大程度影響品牌在市場的話語權,由此加大對第三方檢測機構的監管力度,確保機構公正、規范,無疑是在為行業排雷。