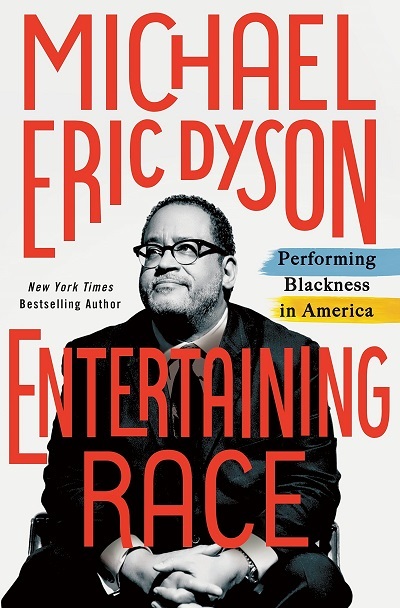

邁克爾·埃里克·戴森(Michael Eric Dyson)新近出版的《取樂的種族:在美國操演黑人性》(Entertaining Race: Performing Blackness in America)一書乃是一項雄心勃勃的嘗試,旨在解釋黑人操演(black performance)如何塑造了這個國家。全書共50個章節,彰顯作者三十余年的功力,他的工作致力于解釋和展現黑人的操演。作為解釋者,戴森兼具魅力與批判性的評論令這本書讀起來不無趣味。但他自己身體力行扮演的諸多角色才是重頭戲——如他所列舉的這些:“布道者、作家、牧師、大學教授、公共知識分子、講師、文化評論家、作家、社會活動家、報紙專欄作家、電臺談話節目主持人、政治分析家以及媒介評論家”——讀者或許會發現該書真正出彩之處恰在于此。數十年來,戴森的著述頗豐,在學術界內外也是種族正義的熱心推動者。這本新書提供了一個難得的機會,讀者可一次性地欣賞到戴森的寫作與言辭技藝。

書的標題運用了雙關語,開門見山地凸顯了戴森對黑人操演之文化重要性的高度關切。他一開頭就指出,黑人曾經是被迫成為取樂種族的——這個種族頻頻被召去為白人觀眾演出。作為一種自保的技巧,黑人演員在壓力之下發展出了一些富有創意的策略,既有娛樂性又有解放意義。例如,被奴役的人們“所唱的圣歌關乎某些天上的目的地,而這隱藏著某些信息”,同儕聽到后便明白了他們要如何在現實世界中逃離奴役、投奔自由。戴森表明,黑人的娛樂絕不僅僅是單純的娛樂活動。

戴森還提出,黑人在社會上的生存之道,便是頻繁地以種族來取樂——這一方面觸及了種族的概念,另一方面也兼顧它的諸多社會與政治后果。戴森主張,哪怕別人否認種族的重要性,黑人也必須承受其存在的各種代價,并反思其在社會上的悖謬地位。

在戴森的一系列論證中,有不止一條理由說明了黑人演員在談論種族時為何也必須具有娛樂性。戴森稱,從音樂到攝影再到電影等領域,黑人演員在接觸敏感話題時表現出創意乃是其必修一課。“種族,”他寫道,“是一個當我們不被鼓勵去觸及它時最能保持太平的議題。”結果就是,黑人操演承擔了吸引及喚醒一個對種族避而不談的社會的使命:“一篇討論人類動機與惡行背后的諸因素的論文,本來可能是索然無味的,但一旦與黑人操演相聯系,它就變得更加有趣也更具有重要性了。”

書的副標題進一步強化了它的戲謔色彩。如戴森在某一章里所解釋的,“標題乃是作者與目標讀者群體之間的一紙契約。”在此,戴森借助其對“操演”的寬泛理解來履行作者一方的義務。經過他的處理,“操演”一詞不再只是指代傳統的藝術表達,藝術家有意借它來向觀眾傳達某種信息。它現在還包括了普通黑人民眾如何彼此寒暄、站在門廊處、觀鳥或參與其它一些稀松平常的活動這層含義。換言之,黑人操演與黑人的存在之道乃是須臾不可分離的。

許多讀者想必會認為,戴森對操演的構想說好聽一點是令人困惑的,說難聽一點則完全是一團亂麻。而戴森又相當反直覺地把黑人操演的概念拓展到了死于警察之手的黑人之上,這更加強化了后一種印象。在某一處,戴森認為喬治·弗洛伊德被害一案是“死亡的操演”,因其“體現了一切能讓黑人操演引起共鳴的元素”,此說頗有些怪異。鑒于他所形容的操演具有多個面向,這種術語用法也并非全無道理,但他并沒有提出足夠有力的論證來支撐此主張的獨特性(peculiarity)。這樣一來,戴森在這里就顯得相當反常了,這種調子儼然出自一個對語言的政治(politics of language)視而不見的粗心教授。讀者須小心對待。

戴森經常會刻意避免用復雜的分析式說理來支撐自己的主張。事實上,書中的許多章節都是他多年來的發言稿,僅經過粗略編輯。作為一個多產的作家和四方云游的布道者,戴森在社交媒體上的活動也一向很積極。關注他比較久的人想必會很熟悉他那種極富表現力的風格。如同書籍封面上所提到的,他的魅力是如此之強大,以至于前總統巴拉克·奧巴馬一度宣稱“每個在邁克爾·埃里克·戴森之后發言的人都顯得相形見絀”,局部地看,他的確做到了不負眾望。但這本書讀起來總會不時讓人覺得戴森將某些發言增補進去的做法不太明智,這些發言的書面表達遠不如他的口頭言辭那么引人入勝。

值得贊許的是,戴森試圖通過在括號里標注現場聽眾反應的方式來重現其妙語連珠的時刻。訴諸這種策略的動機是顯而易見的。譬如,但凡去過黑人教堂的人都知道,來自會眾的良性打斷對口頭的操演有一定的助推作用。通過重復演講時的呼喚與回應,戴森想要鮮活地再現那一刻。

但這一做法并不算特別成功。當讀到書中各處的“(大笑)”與“(鼓掌)”以及偶爾出現的“(阿門!)”時,難免會讓人回想起90年代情景喜劇里面的那些罐頭笑聲,它可以幫助原本漫不經心的觀眾察覺到笑點之所在。一般讀者看到一個平淡無奇的句子便會匆匆掠過,但括號里標準的反應對他們而言無異于搖響了一只小鈴鐺,敦促其做出回應。在經過書面轉寫的演講詞里,贊揚性的認可變得有了強制性的提醒。

任教于范德堡大學的戴森當然明白,對那些與書頁里的復雜問題較勁的人而言,口頭語有其局限。例如,幾年前他曾對另一位學者推出的“談話書”系列提出過不無見地的批評,對缺乏書面文字之紀律性的即興發揮表達了不耐煩,使用了他如今這本書里所沒有的一種修辭。“對學者而言,”戴森在《新共和》雜志上撰文談道,“有一種深度乃是唯有對同一組句子精雕細琢、反復推敲直到其意義變得明晰才有望達到的。”鑒于此,他繼續道,“當學術受到威脅時,口頭語的瘋狂會讓深度的讀者以及長期的聽眾更加渴求它。”就此而言,那些不愿意斟酌字句的人,便不應期望抵達富有說服力的學術之精微境界。這里的要點并不是書面語相較于口頭語應獲得更多優待,而是直接轉錄而來的演講詞在內容上不夠嚴謹,與戴森在其它地方的認真態度不太匹配。

在書中,這些演說與戴森不時以精致的區分來推進其論證的另一些文章混在了一起。有人可能會認為,這些更簡練的文章所做的工作也未必能讓貪婪的讀者滿意。作者以一人之身擔當了這么多的角色,不平衡總是在所難免的,對此我們或許也應當有所預見。

但單單指出書中的不平衡就淡化了問題。其要害在于,當一個人在如此多的專業角色之間閃轉騰挪時,他的表演并沒有達到足以打動觀眾的深度。企圖滿足所有人的結果,便是滿足不了任何人。在承擔諸多角色之際,戴森也避開了每一角色對他提出的嚴格要求——他回避了作者的勤奮、布道者對經文的專注、活動家對政治行動的承諾、文化評論家對不斷變化的風尚的敏感性等等。戴森的新書雖然提供了多種多樣的知識樂趣,但卻不太可能滿足許多讀者對美國的黑人操演進行批判性考察的渴望。

這本書里的其它缺陷相對而言要可原諒一些。一些章節雖然恰到好處地展示了戴森過人的才華,并且讀起來給人一種儼然只有他才能寫出這些東西的感覺,但該書的另一些部分讀來就像是散文形式的說唱Genius(Genius,音樂網站,為歌詞提供注釋、創作背景以及含義等信息——譯注)注解。另一處敗筆在于,戴森在演講時傾向于反復運用一些聽眾喜聞樂見的臺詞。例如,在2018年的艾瑞莎·富蘭克林(Aretha Franklin)葬禮上致悼詞時,戴森聲稱:“在魅力黑人女孩(Black Girl Magic,黑人女性賦權運動)出現之前她就已經是魅力黑人女孩了。(掌聲)。”幾頁之后,讀者又能在2019年杰西·諾曼(Jessye Norman)的葬禮上發現相似的臺詞:“在這個詞問世之前她就已經是魅力黑人女孩了。(掌聲)。”但這本書的真正過失在于,在一些更適于展開細致、嚴肅的討論的地方,它卻試圖制造娛樂效果。

不知何故,這似乎也是該書的優點。戴森的文筆有趣、細膩而迷人:幾乎沒有作家具備在馬丁·路德·金與坎耶·韋斯特、納爾遜·曼德拉與妮琪·米娜、杰西·杰克遜與邁克爾·杰克遜以及德里克·貝爾與DMX之間游走的知識廣度(排比中的前者皆為黑人政治人物,后者皆為黑人娛樂明星——譯注)。在一章接一章的閱讀過程中,我們所見的篇目雖以文化批評的面相示人,但背景中其實藏有一套政治理論。在某些關于種族的書里,主題的嚴肅性可能會嚇退一些讀者,他們可能會覺得沒興趣或者根本不了解相關信息。戴森這本書就不一樣了。透過基于流行文化的生動議論,戴森提供了一些面向所有人的東西,許多讀者甚至于不費吹灰之力就能收獲一些教益,而他的聽眾也肯定能在這個過程中享受到樂趣。此處應有掌聲。

(作者Daniel Fryer系密歇根大學法學院助理教授)

(翻譯:林達)